Конспект Шейный платок как сфера самовыражения

Денди — и рационалист, и романтик

Денди возникает на скрещении двух идеологий, или способов чувствования, которые на протяжении всего XIX века спорили. Это, с одной стороны, просветительство с его культом рационализма, владения собой, самоконтроля — все это есть в денди. И, с другой стороны, как будто бы существенно противоположная, романтическая идея: жизнетворчество, отношение к себе как к произведению искусства, способность получать наслаждение от само(вос)производства и самовосприятия.

Мы приходим, таким образом, к мысли о том, что денди стоит рассматривать как учителя культуры потребления. Именно эти уроки он транслирует в XIX веке довольно узкой, избранной, салонной аудитории, тем самым доставляя удовольствие себе и ей. Сегодня аудитория гораздо шире, пестрее, распыленней, и так же распылен, расщеплен, вездесущ и неосязаем стал тип денди.

Чем важна фигура денди

Денди — одновременно аскет и гедонист, бездельник и труженик (Ольга Вайнштейн как раз показала, что денди постоянно и упорно трудится над собственным образом), глубоко ироническая фигура. А что такое ирония? Это способность отнестись к чему бы то ни было сразу с нескольких точек зрения. Для романтиков ирония — упражнение в свободе, способность соединять несоединимое, производить богатые и нетривиальные смыслы путем умножения противоречивых позиций. Но ирония подразумевает понимающего адресата: иронии нет, если ее кто-то не считывает! Поэтому, думая о денди-иронике, обязательно нужно иметь в виду и аудиторию, с которой он неразлучен, с которой тесно взаимодействует, по отношению к которой делает что-то весьма важное.

Творчество — противоположность потребления, но провести между ними границу не всегда легко и просто. Может быть, суть различия в том, что потребление связано с исчерпанием уже готовых возможностей, а творчество связано с созданием возможностей, которых прежде не было. Если сейчас в исторической памяти остались образы выдающихся денди позапрошлого века, то они и остались именно потому, что в их поведении даже современниками ясно ощущалась творческая составляющая. Выдающиеся денди создавали новые смыслы для публики, и публика это ценила. Через этих своих героев она осваивала нечто более значительное и обширное, чем новые способы повязывать галстук или использовать монокль.

Краткое содержание первого эпизода из курса Ольги Вайнштейн «История дендизма»

Однажды герцог Бедфордский спросил известного денди Джорджа Браммела, что он думает о его новом фраке. Браммел в ответ попросил герцога встать, обошел вокруг него, после чего задумчиво произнес, растягивая слова: «Дорогой герцог, вы думаете, это называется фраком?»

В 1810-е годы Бо Браммел пользовался репутацией лидера моды и премьер-министра элегантности. Его мнение считалось непререкаемым. Байрон говорил, что в XIX веке есть три великих человека: Наполеон, Бо Браммел и он сам. Браммел стоит у истоков дендистской традиции: именно он придумал те правила игры, по которым после него играли несколько поколений европейских денди.

Что такое денди? Денди — это лидер моды, который диктует четкий вкус и стиль в одежде, а также придерживается определенного кодекса поведения.

Первое правило — это правило невозмутимости: ничему не удивляться. Второе правило продолжает первое: сохраняя бесстрастие, поражать неожиданностью. То есть денди сохраняет за собой право на экстравагантные поступки, розыгрыши и наглые выходки. И наконец, третье правило: удаляться, как только достигнуто впечатление.

«Если мы посмотрим, что объединяет эти правила, мы увидим, что в каждом сказывается, я бы сказала, закон сохранения энергии или закон экономии выразительных средств. Человек экономит усилия, эмоции и свое присутствие. Денди никогда не может быть слишком много. Денди как культурный тип — это, если воспользоваться гастрономической метафорой, острая специя, приправа к пресному блюду наших повседневных впечатлений».

Ольга Вайнштейн

Этот закон минимализма касается в том числе речи — высказывания денди, как правило, очень лаконичны — и жестов: денди никогда не будет махать руками или бегать, он всегда соблюдает достоинство. В одном из трактатов XIX века это формулировалось так: «Избегайте пестроты и старайтесь, выбрав один основной спокойный цвет, смягчить благодаря ему все прочие. В манере одеваться самое изысканное — изящная скромность». Сам Браммел называл этот принцип «заметной незаметностью»: conspicuous inconspicuousness.

Предшествующая мода в мужском костюме была очень пышной и пестрой. Английские щеголи XVIII века назывались «макарони», потому что они увлекались всем итальянским. Макарони любили красные каблуки, высокие парики, в костюме использовали бархат, шелк и парчу, ткани украшали вышивкой, камзол — пуговицами из драгоценных материалов или стекла. Они старались выделяться в толпе. Поэтому новый, суровый мужской стиль, который практиковал Браммел, произвел переворот, который вошел в историю костюма под названием «великий мужской отказ».

Основой костюма Браммела был однотонный темный фрак: вечером — черный, днем — темно-синий. Фрак должен был обладать очень продуманным покроем, чтобы стройнить фигуру.

Достижению идеального покроя способствовала английская текстильная традиция: Англия — страна, где впервые в Европе прошла промышленная революция, и английские портные безукоризненно владели искусством обработки шерстяной материи, благодаря чему фрак, действительно, идеально облегал фигуру.

Под фрак поддевался жилет, в котором можно было дать некоторую волю фантазии — например, выбрать цвет для контрапункта. Многие денди коллекционировали жилеты.

«В заключение замечу, что этот принцип — «великий мужской отказ» — в сочетании с искусством знаковой детали определил историю мужского костюма как минимум на два столетия вперед. Я имею в виду классику мужского костюма: темный костюм-тройка, на фоне которого выделяется если не жилет, то по крайней мере галстук. Костюм, который всегда стройнит его обладателя, создает ощущение гладкого конверта, обеспечивает свободу движений и до сих пор является непреходящей классикой, которой мы обязаны Браммелу».

Конспект Шейный платок как сфера самовыражения

Краткое содержание второго эпизода из курса Ольги Вайнштейн «История дендизма»

Однажды в гости к Браммелу в неурочное время заглянул его друг. Браммел стоял перед зеркалом и тщательно завязывал шейный платок. Пол его комнаты был покрыт смятыми и отброшенными шейными платками. Лакей Браммела, показав живописным жестом на пол, сказал: «Это наши неудачи».

«Конечно, первое сравнение, которое приходит на ум, — это смятые и отброшенные писательские черновики. Действительно, если для денди костюм — это сфера жизнетворчества, то искусно завязанный шейный платок — это важнейшая область дендистского самовыражения. Это текст культуры».

Ольга Вайнштейн

В то время существовали трактаты о разных типах узлов на шейных платках. Но в ранг важнейшего модного искусства практику завязывания шейного платка возвел именно Браммел. Он повязывал светлый шейный платок из тонкого муслина широким концом на грудь. Затем узкие концы пропускал сзади, за спиной, и выводил на шею. Дальше быстрым движением завязывал этот узел по определенной схеме.

После того как в завязывание шейного платка было вложено столько сил и искусства, нужно было сделать вид, что все это произошло само собой. Завязывая узел, Браммел держал голову высоко поднятой. Затем серией мелких движений он опускал подбородок, в результате чего на платке образовывались красивые, но случайные складки. Затем эти прихотливые складки нужно было зафиксировать, и вот тут крылась тайна Браммела: он одним из первых додумался использовать для этого крахмал. Поэтому его платки сохраняли так тщательно создававшийся образ небрежности.

Когда Браммел, уже совершенно разоренный, уезжал из Англии, он оставил в своем будуаре записку, на которой было написано одно слово — «крахмал». Это было его завещание последователям: крахмальте шейные платки.

«Шейный платок — это прекрасный пример знаковой детали. Это то, что выделяется на общем минималистском фоне, цепляет взгляд. Дендистский костюм — это фрак и безукоризненно сидящие панталоны, которые создают общую незаметную рамку. И на этой рамке должен проступать один нюанс, один акцент. То есть на фоне сдержанности, «заметной незаметности» должен быть какой-то небольшой пустячок, который опознают свои, круг посвященных».

Ольга Вайнштейн

Помимо шейного платка, таким нюансом в дендистском туалете были перчатки. Они менялись по пять-шесть раз в день — человек, не принадлежащий к дендистскому кругу, узнавался по несвежим перчаткам. Настоящие перчатки представляли собой шедевр портновского искусства, сделанный руками нескольких портных. Так, перчатки Браммела шили три человека: один — ладонь, другой — большой палец, третий — четыре оставшихся.

Денди не должен был привлекать внимание, выделяться в толпе. Известна история о том, как один аристократ сделал Браммелу комплимент: «Как вы элегантно одеты». На что Браммел ответил: «Раз вы меня заметили, значит, я не слишком-то элегантен».

«Если вдуматься, в этом афоризме содержится своего рода логический пируэт, противоречие: понятие элегантности подразумевает избирательное зрение, зрение только для своих, зрение, в котором содержится структурирующее визуальное усилие».

Ольга Вайнштейн

В середине XIX века темный костюм, который проповедовал Браммел, стал униформой для клерков. После этого денди вынуждены были сделать еще один шаг, чтобы снова начать опознавать друг друга. И со временем костюмный канон стал позволять отступления от принципа общей согласованности цвета: на фоне общей гармонии денди мог позволить себе одну деталь, которая явно эту гармонию нарушала. Таким образом денди как бы сообщали: «Я настолько свободен, что могу позволить себе нарушать общепринятые законы вкуса». Так, создав конвенцию, они сами начали ее нарушать.

Многие денди были великими коллекционерами: они коллекционировали аксессуары, которые, как и элементы костюма, могли играть роль знаковой детали. Искусство обращаться с такими аксессуарами тоже было важной сферой жизнетворчества. Например, у Браммела была коллекция очень дорогих, сделанных на заказ табакерок,и современники вспоминают, как Браммел их открывал: одной рукой он держал табакерку, другой открывал и брал понюшку табака, и при этом каждое его движение было просчитано — включая то, насколько из-под рукава фрака будет высовываться манжет сорочки.

В конце XIX века в парижских газетах часто появлялись сообщения о знаменитых светских личностях. Одним из героев светской хроники был денди граф Робер де Монтескью. Он коллекционировал японские вещи. Однажды газеты сообщили, что «месье де Монтескью посетил месье Эредиа», знаменитого поэта. Граф Робер де Монтескью был в галстуке самой смелой расцветки, фехтовальных перчатках и сомбреро. «Давайте поедем к Де Ниттису», — предложил Эредиа. «Я не могу нанести визит ценителю нюансов в столь ярком наряде. Мне надо переодеться в сизо-серые тона», — ответил Монтескью.

Монтескью изобретал особый костюм для каждого свидания. Переодевания он использовал как особую дендистскую технику. Для Эдмона де Гонкура он надел клетчатые шотландские штаны; есть снимки, на которых он запечатлен в костюме эпохи Ренессанса, в образе Людовика XIV, в костюме восточного султана или в кожаной куртке, то есть в образе спортсмена-водителя — это связано с модой на только появившиеся автомобили.

«Важно, что особый вид социального поведения, связанный с переодеванием, здесь не случаен. Дело в том, что к концу XIX века... способность к переодеванию для человека, который был нацелен на карьеру, в общем-то, была ключевой: нужно было уметь переключаться. И даже средний человек теперь должен был овладеть искусством такого перевоплощения — как мы бы сейчас сказали, makeover, модной трансформации, нужной, чтобы сделать карьеру, то есть сесть в социальный лифт. Так что эта нарциссическая способность Робера де Монтескью к переодеваниям, его желание запечатлеть себя в каждом наряде, несомненно, была очень важным культурным симптомом».

понадобилось найти имя для персонажа повести, которую он сочинял, и он обратился за помощью к своему приятелю Леону Гозлану. Леон Гозлан предложил Бальзаку пройтись по улицам Парижа и внимательно посмотреть на рекламные вывески. Ходить пришлось очень долго. Гозлан описывает, как после многочасовых блужданий «Бальзак взглянул поверх маленькой, слабо обозначенной на стене двери... внезапно изменился в лице, вздрогнул так, что моя рука, подсунутая под его локоть, ощутила толчок, и закричал: „Вот оно! Вот, вот! Читайте, читайте, читайте!“ — голос его прерывался от волнения. И я прочитал: „Маркас“».

Почему Леон Гозлан предложил такой странный метод поиска имени? Почему Бальзак согласился? И почему они потратили на это столько времени?

Вероятно, и Гозлан, и Бальзак были завзятыми фланёрами. И сам поиск имени, процесс многочасового блуждания по городу, им доставлял явное удовольствие. Это была привычка. Они оба были натренированы в городских прогулках.

Фланёр — это свободный прохожий, любитель праздных прогулок, который с 1830-х годов становится узнаваемым культурным типом, порой совпадающим с типом денди. Кроме Бальзака и Гозлана фланёрами были Альфред де Мюссе, Теофиль Готье, Шарль Бодлер, Барбе д’Оревильи, Стендаль, Пьер Лоти — то есть весь цвет парижской литературы середины XIX века.

В 1833 году Бальзак пишет трактат «Теория походки», в котором излагает теорию дендистской походки и практики фланирования.

«Чтобы хорошо ходить, человек должен держаться прямо, но не так, будто он аршин проглотил, он должен научиться ставить ноги по одной линии, не уклоняться слишком сильно ни вправо, ни влево от своей оси, незаметно вовлекать в движение все тело, легонько покачиваться, дабы равномерным колебанием разрушить потаенную мысль жизни; наклонять голову, менять положение рук, когда он останавливается».

Оноре де Бальзак. «Теория походки»

Кроме того, очень важно, чтобы походка была медленной, потому что медленное движение по самой своей сути величественно. Оно настраивает на возвышенный лад и позволяет сохранить достоинство. Видимо, многим это медленное движение давалось непросто: существует легенда, что для тренировки многие парижские денди выводили на прогулку черепашек.

Фланирование — это именно праздная прогулка: человек не спешит по делам, а просто вышел неспешно прогуляться. Это связано с программной социальной установкой: аристократ не должен быть занятым. Даже если он что-то делает, он маскирует это под хобби. Не случайно, скажем, сэр Вальтер Скотт долгое время печатался под псевдонимом Автор «Уэверли»: он не хотел, чтобы в его кругу знали, что он зарабатывает на жизнь писанием романов.

Наконец, фланирование в незаметном костюме предоставляло великолепную возможность наблюдать. Денди отмечает и критикует городские типы, читает одежду окружающих, анализирует дресс-коды.

Джордж Браммел в определенное время после обеда занимал позицию у эркерного окна клуба Ватье и вместе с друзьями наблюдал фланирующих лондонских аристократов. Но в этом положении он и сам был виден прохожим. В то время, когда, как все знали, Браммел садился в кресло у окна, его друзья-аристократы специально выходили фланировать, чтобы Браммел их увидел.

«Они знали, что Браммел будет иронизировать и критиковать их костюмы, но тем не менее прогуливались, подставляясь его взглядам, — а его мнения потом становились очень быстро известны, потому что все его шутки передавались из уст в уста. И, конечно, при этом они смотрели на то, как был одет Браммел, потому что он сидел в окне как своего рода модный манекен».

Ольга Вайнштейн

Остается вопрос: насколько правила этой игры применимы к самому Бальзаку? Потому что вряд ли можно его назвать денди. Он был фланёром, но часто гулял в небрежном костюме, не первой свежести фраке, плохо подобранных жилетах. Единственным его светским аксессуаром, который, можно сказать, вошел в историю, была огромная трость с набалдашником. Бальзак даже с гордостью писал Эвелине Ганской, что только благодаря трости стал знаменитостью в парижских дендистских кругах. В набалдашнике этой трости было секретное отделение, и все задавались вопросом, что же там кроется. А там находился портрет Эвелины Ганской.

Очень многие денди использовали такие технически сложные трости как модный аксессуар. Существовали правила, как ходить с тростью, как ездить с тростью на лошади. Существовали трости с театральными биноклями, с часами, с табакерками. Это был очень важный аксессуар — и Бальзак, по крайней мере в этом отношении, проявил дендистский вкус.

Пять денди из России

Наряды и выходки российских щеголей, франтов и теоретиков светского образа жизни

Подготовила Ася Чачко

Рэйф Файнс в роли Евгения Онегина. 1999 год

Рэйф Файнс в роли Евгения Онегина. 1999 год

© Samuel Goldwyn / Getty Images / Fotobank

Петр Чаадаев (1794–1856)

На россиискую мужскую моду XIX века особыи отпечаток накладывали дискуссии между славянофилами и западниками: выбор костюма иногда целиком зависел от позиции человека в этом споре. Либералы-западники предпочитали одеваться как европеицы, и среди них было немало людей, которых можно причислить к денди.

Петр Чаадаев

Петр Чаадаев

© Wikimedia Commons

Знаменитыи философ и либерал Петр Чаадаев отличался, по свидетельству его друга и биографа Михаила Жихарева, «необычаиным изяществом» костюма:

«Одевался он, можно положительно сказать, как никто. Нельзя сказать, чтобы его одежда была дорога, напротив того, никаких драгоценностей, всего того, что люди зовут „bijou“, на нем никогда не было. Очень много я видел людей, одетых несравненно богаче, но никогда, ни после, ни прежде, не видал никого, кто был бы одет прекраснее и кто умел бы достоинством и грацией своей особы придавать значение своему платью. В этой его особенности было что-то, что, не стесняясь, можно назвать неуловимым. На нем все было безукоризненно модно, и ничто не только не напоминало модной картинки, но и отдаляло всякое об ней помышление. Я не знаю, как одевались мистер Бруммель и ему подобные, и потому воздержусь от всякого сравнения с этими исполинами всемирного дендизма и франтовства, но заключу тем, что искусство одеваться Чаадаев возвел почти на степень исторического значения».

М. И. Жихарев.«Докладная записка потомству о Петре Яковлевиче Чаадаеве»

Славянофилы тоже уделяли внимание одежде — впрочем, их способ одеваться в стиле а-ля рюс скорее вызывал у окружающих иронию. Так, денди Иван Панаев вспоминает, как Константин Аксаков «наделал в Москве большого шуму, появляясь в смазных сапогах, красной рубахе и в мурмолке»: Он даже уговаривал великосветских дам облачиться в сарафаны:

«На одном бале (это было в сороковых годах) он подошел, говорят, к известной тогда в Москве по своей красоте К.

— Сбросьте это немецкое платье, — сказал он ей, — что вам за охота носить его? Подаите пример всем нашим дамам, наденьте сарафан. Как он пойдет к Вашему прекрасному лицу!..

В то время как он с жаром говорил ей это, к ней подошел тогдашний московский военный губернатор князь Щербатов. Она заметила ему, что Аксаков уговаривает ее постоянно носить сарафан. Князь Щербатов улыбнулся...

— Тогда и нам надо будет нарядиться в кафтаны? — возразил он не без иронии, взглянув на Аксакова.

— Да! — сказал К. Аксаков торжественным голосом, сверкнув глазами и сжав кулак. — Скоро наступит время, когда мы все наденем кафтаны!

Князь Щербатов, при таком энтузиазме, поспешил удалиться.

— Что такое у Щербатова произошло с Аксаковым? — спросил кто-то у Чаадаева, бывшего свидетелем этой сцены.

— Право, не знаю хорошенько, — отвечал Чаадаев, слегка улыбаясь, — кажется, Константин Сергеич уговаривал военного губернатора надеть сарафан... что-то вроде этого...»

И. И. Панаев. «Литературные воспоминания»

Александр Пушкин (1799–1837)

Пушкин, создатель главного русского литературного денди Онегина, сам был известен своей холодной насмешливостью, бретерством, изяществом, светским тщеславием и вниманием к костюму.

Алексей Николаевич Вульф, близкий друг Пушкина, описывает, как однажды застал его в Михайловском за работой над «Арапом Петра Великого». Поэт был в красной шапочке и в халате, «за рабочим столом, на коем были разбросаны все принадлежности уборного столика поклонника моды».

Среди денди узкая талия считалась важным признаком мужской красоты. До середины XIX века модники носили корсеты, но в идеале денди должен был быть очень стройным — иначе он не смог бы носить узкие панталоны в обтяжку и фрак, который должен был идеально облегать фигуру. Пушкин с гордостью писал брату о стройности своей талии: «На днях я мерился поясом с Евпраксией, и тальи наши нашлись одинаковы. Следовательно, из двух одно: или я имею талью 15-летней девушки, или она талью 25-летнего мужчины».

Николай Гоголь и Александр Пушкин. Картина неизвестного художника.

Николай Гоголь и Александр Пушкин. Картина неизвестного художника.

Первая четверть XIX века

© Российская национальная библиотека

Как всякого денди, Пушкина в первую очередь характеризуют не только элегантные костюмы, но и экстравагантное поведение. В воспоминаниях известной актрисы Александры Каратыгиной есть такой эпизод:

«В 1818 году, после жестокой горячки, ему [Пушкину] обрили голову и он носил парик. Это придавало какую-то оригинальность его типичной физиономии и не особенно ее красило. Как-то, в Большом театре, он вошел к нам в ложу. Мы усадили его, в полной уверенности, что здесь наш проказник будет сидеть смирно... Ничуть не бывало! В самой патетической сцене Пушкин, жалуясь на жару, снял с себя парик и начал им обмахиваться, как веером... Это рассмешило сидевших в соседних ложах, обратило на нас внимание и находившихся в креслах. Мы стали унимать шалуна, он же со стула соскользнул на пол и сел у нас в ногах, прячась за барьер; наконец, кое-как надвинул парик на голову, как шапку: нельзя было без смеха глядеть на него! Так он и просидел на полу во все продолжение спектакля, отпуская шутки насчет пьесы и игры актеров. Можно ли было сердиться на этого забавника?»

А. М. Каратыгина. «Воспоминания»

В своих насмешках Пушкин иногда почти буквально цитировал выходки лондонских денди. Так, в воспоминаниях о Пушкине Надежды Еропкиной, записанных ее внуком Александром Сомовым, рассказывается об одной из светских встреч Еропкиной с поэтом:

«Пушкин стал с юмором описывать, как его волшебница-муза заражается общею ленью. Уж не порхает, а ходит с перевальцем, отрастила себе животик и „с высот Линдора перекочевала в келью кулинара“. А рифмы — один ужас! (Он засыпал меня примерами, всего не упомнишь.)

— Пишу „Прометей“, а она лепечет „сельдерей“. Вдохновит меня „Паллада“, а она угощает „чашкой шоколада“. Появится мне грозная „Минерва“, а она смеется „из-под консерва“. На „Мессалину“ она нашла „малину“, „Марсу“ подносит „квасу“. „Божественный нектар“ — „поставлен самовар“ <...> Кричу в ужасе „Юпитер“, а она — „кондитер“».

Юрий Лотман, сомневавшийся в достоверности записок Еропкиной, заметил по поводу этого эпизода, что в романе английского писателя Эдварда Бульвера-Литтона «Пелэм, или Приключения джентльмена» (описывающем жизнь молодого денди Раслтона, в котором отразились черты Джорджа Браммела, и являвшимся своего рода беллетризованной программой дендизма) есть место, очень близкое к «пушкинскому» тексту из воспоминаний Еропкиной. Там один из героев описывает свои попытки заняться стихотворством: «Начал я эффектно: „О нимфа! Голос музы нежный мог...“ Но как я ни старался — мне приходила в голову одна лишь рифма — „сапог“. Тогда я придумал другое начало: „Тебя прославить надо так...“ — но и тут я ничего не мог подобрать, кроме рифмы „башмак“».

Известно, что Пушкин знал роман Бульвера-Литтона и книга произвела на него сильное впечатление (он даже собирался писать роман «Русский Пелам»). С другой стороны, мы знаем, что поэт очень не любил вести в светском обществе литературные разговоры — зато любил изображать литературных персонажей. Поэтому Лотман предполагает:

«В данном случае он... хотел одеть маску денди, „чтобы сгладить с себя несносное прозвище“ литератора. Для этого персонаж из „Пелэма“ — „джентльмен-неписатель“ подходил лучше всего, и Пушкин явился перед Еропкиной Раслтоном. Видимо, со временем большинство его каламбурно-неожиданных рифм стерлось из ее памяти, но сохранилась устойчивая схема: „поэтизм“ — „кулинаризм“... <...> Московское общество — не лондонское, джентльмен, суеверно следящий за своим туалетом, здесь будет так же заметен, как и поэт. Московский „свет“ имеет другое лицо:

Как не любить родной Москвы!

Но в ней не град первопрестольной,

Не золоченые главы,

Не гул потехи колокольной,

Не сплетни вестницы-молвы

Мой ум пленили своевольной.

Я в ней люблю весельчаков,

Люблю роскошное довольство

Их продолжительных пиров,

Богатой знати хлебосольство

И дарованья поваров.

Следуя этому стереотипу, Пушкин изменил „туалетный“ характер рифм Бульвера-Литтона на „гастрономический“, придав своей игровой маске черты „местного колорита“».

Ю. М. Лотман. «К проблеме работы с недостоверными источниками»

Константин Булгаков (1812–1862)

Военный мундир — с точки зрения европейского денди, подавлявший индивидуальность — в России, наоборот, пользовался уважением модников: он позволял заниматься внешним видом, не теряя при этом мужественности. Ношение военного мундира было непростым делом: форма была маркой, затрудняла движения, в некоторых случаях в ней было невозможно сидеть. Так, в кавалергардском полку белые рейтузы из лосиной кожи надевали влажными, чтобы они идеально облегали ноги. Корсеты, которые носили военные, тоже доставляли им немало страданий.

В числе российских военных денди в начале сороковых годов был гвардейский офицер Константин Александрович Булгаков. Он относился к одежде

с большим вниманием. Писательница Авдотья Панаева (первым мужем которой был денди Иван Панаев) вспоминает:

«Булгаков в один мартовский день явился на Невский без шинели и обращал внимание всех гуляющих своим сюртуком ярко-зеленого цвета, с длинными полами. Дело в том, что вышел приказ заменить черное сукно на военных сюртуках зеленоватым и полы сделать несколько подлиннее. Булгаков первый сделал себе новую форму, но преднамеренно утрировал ее».

А. Я. Панаева. «Воспоминания»

Известна эпиграмма Лермонтова на Булгакова:На вздор и шалости ты хват

И мастер на безделки

И, шутовской надев наряд,

Ты был в своей тарелке;

За службу долгую и труд

Авось на место класса,

Тебе, мой друг, по смерть дадут

Чин и мундир паяса.

1831

С английскими денди Булгакова также сближает тот факт, что о нем ходили многочисленные анекдоты. В одном из них Константин Булгаков после нескольких дней загула шел по улице в шинели, накинутой на халат, в фуражке без козырька и с многодневной щетиной и встретил великого князя Михаила Павловича, адъютантом которого служил. Великий князь разгневанно спросил: «На кого вы похожи?» Булгаков ответил: «Ваше Высочество, все говорят, что на бабушку!» В другом анекдоте на вопрос великого князя о некой певице Булгаков отвечает: «Талант у нее не отнимешь, Ваше Высочество... Как отнять то, чего нет».

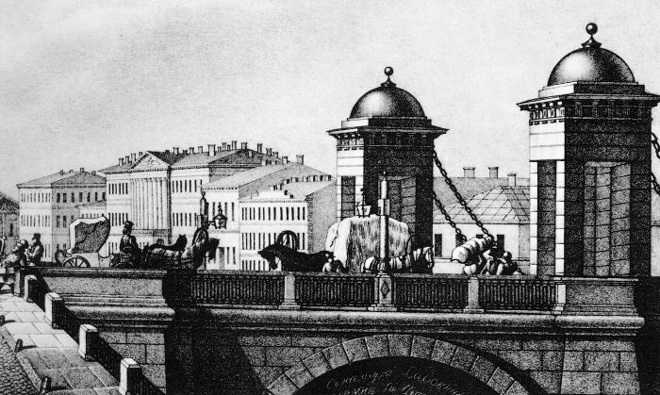

Невский проспект. Аничков мост. Гравюра Василия Садовникова (фрагмент). 1830-е годы

Невский проспект. Аничков мост. Гравюра Василия Садовникова (фрагмент). 1830-е годы

© Wikimedia Commons

В большинстве историй речь идет именно о взаимоотношениях Булгакова с великим князем Михаилом Павловичем, и это снова напоминает об английском денди Джордже Браммеле, находившемся в сложных отношениях с принцем-регентом Георгом, будущим королем Георгом IV. Одна из историй, в которой дружба с великим князем повышает уровень доверия кредиторов к Булгакову, особенно характерна:

«Однажды Михаил Павлович встречает Булгакова у Аничкина моста. На этот раз его высочество видит, что Булгаков в полной форме с головы до ног. „Ваше Высочество, — говорит он, подойдя к нему, — осмелюсь просить оказать мне великую милость: дозвольте пройти с вами по Невскому“. — „Для чего тебе это нужно?“ — спрашивает его великий князь. „Чтобы поднять мой кредит, который сильно упал“. Великий князь дозволил ему дойти с ним до Казанского моста».

М. И. Пыляев.«Замечательные чудаки и оригиналы»

Про Джорджа Браммела рассказывали, что кредиторы не могли отказать ему, пока он дружил с принцем-регентом. Рассорившись с Георгом, Браммел был вынужден бежать из Англии, поскольку не мог выплатить долги.

Иван Панаев (1812–1862)

В 1856 году Панаев — модник, писатель и литературный критик — выпустил книгу под названием «Хлыщи», в которую вошли очерки «Великосветский хлыщ», «Провинциальный хлыщ» и «Хлыщ высшей школы». Своей целью автор объявлял описание петербургской светской «зоологии». Таким образом, Панаев ввел в русский язык слово «хлыщ» — пародийный аналог английского слова «денди», «фат, франт, щеголь, повеса, басист» по Далю.

Кроме того, Панаев писал о моде в журнале «Современник», возрожденный им вместе с Некрасовым в 1847 году.

Иван Панаев. Фотография С. Л. Левицкого. 1856 год

Иван Панаев. Фотография С. Л. Левицкого. 1856 год

© Российская национальная библиотека

Панаев состоял на службе в государственном казначействе и был вынужден носить мундир — гражданский, а не военный, а потому далеко не такой привлекательный:

«Однажды я приехал в департамент в вицмундире и в пестрых клетчатых панталонах, которые только что показались тогда в Петербурге. Я надел такие панталоны один из первых и хотел щегольнуть ими перед моим департаментом. Эффект, произведенный моими панталонами, был свыше моего ожидания. Когда я проходил через ряд комнат в свое отделение, чиновники штатные и нештатные бросали свои занятия, улыбаясь, толкали друг друга и показывали на меня. Этого мало. Многие столоначальники и даже начальники отделения приходили в мое отделение посмотреть на меня; некоторые из них подходили ко мне и говорили: „Позвольте полюбопытствовать, что это на вас за панталоны?“ — и дотрагивались до них. А один из столоначальников — юморист — заметил: „Да они, кажется, из той же самой материи, из которой кухарки делают себе передники“. Панталоны мои произвели такои шум и движение в департаменте, что В. М. Княжевич обернулся к моему столу, посмотрел на меня искоса и потом, проходя мимо меня, заметил мне, что я неприлично одеваюсь».

И. И. Панаев. «Литературные воспоминания»

Иван Гончаров (1812–1891)

Известно, что Гончаров носил визитку, серые брюки с лампасами, прюнелевые ботинки и часы на короткой цепи с брелоками. В серии очерков «Письма столичного друга к провинциальному жениху», опубликованных в журнале «Современник» в 1848 году в отделе моды, он классифицировал российских модников.

Письма написаны от человека, который обращается к своему старшему брату, с тем чтобы научить его «умению жить» — то есть следить за своей внешностью, вести себя в свете и, более того, сохранять определенный нравственный настрой.

Первый тип — «франт»: человек, умеющий безукоризненно одеваться.

«Чтобы надеть сегодня привезенные только третьего дня панталоны известного цвета с лампасами или променять свою цепочку на другую, он согласится два месяца дурно обедать. Он готов простоять целый вечер на ногах, лишь бы не сделать, сидя, складок на белом жилете; не повернет два часа головы ни направо, ни налево, чтоб не помять галстуха».

Второй тип — «лев», овладевший не одной, а всеми внешними сторонами умения жить.

«Он никогда не оглядывает своего платья, не охорашивается, не поправляет галстуха, волос; безукоризненный туалет не качество, не заслуга в нем, а необходимое условие... Это блистательная, обширная претензия: не теряться ни на минуту из глаз общества, не сходить с пьедестала, на который его возвел изящный вкус».

Поскольку лев чувствует, что будет в моде завтра, он становится лидером моды — ему все подражают.

Третий тип — человек хорошего тона. Он в первую очередь занят удовлетворением собственных потребностей — и делает все так, как ему лично нравится, а не чтобы произвести наибольший эффект на окружающих. При этом у него хороший вкус и он прекрасно умеет обращаться с людьми:

«Человек хорошего тона никогда не сделает резкой, угловатой выходки, никогда не нагрубит, ни нагло, ни сентиментально ни на кого не посмотрит и вообще ни с кем ни в каком случае неуклюже, позвериному, не поступит. Он при встрече в первый раз с человеком не обдаст его, ни с того ни с сего, ни холодом, ни презрением, не станет и юлить перед ним; не попросит у него денег взаймы и, разумеется, не даст и своих».

Иван Гончаров. Фотография М. Б. Тулинова. Петербург, 1860-е годы

Иван Гончаров. Фотография М. Б. Тулинова. Петербург, 1860-е годы

© Литературный музей, Москва

И наконец, четвертый типаж — порядочный человек, который сочетает наружное с внутренним, нравственным: он не может нарушить кодекс чести — например, обмануть, не отдать долг или смошенничать, играя в карты. Именно человек, принадлежащий к четвертому типу, может войти в «избранное, изящное общество», которое «везде, на всей земле одно и то же, и в Вене, и в Париже, и в Лондоне, и в Мадриде. Оно, как орден иезуитов, вечно, несокрушимо, неистребимо, несмотря ни на какие бури и потрясения; так же, как этот орден, оно имеет свое учение, свой, не всем доступный, устав и так же держится одним духом, несмотря на мелочное различие форм, одною целию всегда и везде — распространять по лицу земли великую науку — уменье жить».

Конспект Секрет теплой харизмыКраткое содержание четвертого эпизода из курса Ольги Вайнштейн «История дендизма»

Многим известен логотип американского журнала The New Yorker — портрет денди в цилиндре, который смотрит в монокль на пролетающую мимо бабочку. Этот знаменитый логотип создал художник Ри Ирвин в 1925 году.На нем изображен вымышленный персонаж Юстас Тилли, но рисунок сделан по известной гравюре, на которой был портрет реального человека — графа д’Орсе, француза, жившего в Англии. Граф д’Орсе считается создателем собственного варианта дендистского стиля, противоположного суровому минимализму, который практиковал Браммел. Этот стиль называется «денди-бабочка» — граф д’Орсе действительно обожал смелые цветовые сочетания в одежде: голубой фрак, желтый жилет, перстни поверх белых перчаток.

На рисунке Ирвина есть ряд знаковых деталей, которые говорят о том, что это именно граф д’Орсе: это прежде всего бабочка, а во-вторых — цилиндр с изогнутыми полями, который в России получил название «дорсей».

В 1830-е годы имя графа было нарицательным — он был вторым по степени известности денди после Браммела. У него была масса подражателей, и это делало его идеальной находкой для поставщиков одежды.

«Его использовали, говоря современным языком, как ходячую рекламу. Ему бесплатно присылали аксессуары: фраки, перчатки. Например, документально известно, что ему прислали дюжину перчаток горчичного цвета из Швейцарии, после чего в Англии возникла мода на перчатки горчичного цвета. Многие портные бесплатно шили для него замечательные небесно-голубые фраки. И, присылая ему готовый фрак, в карман вкладывали денежные банкноты, чтобы он носил фрак и говорил, что сшил его у такого-то портного».

Ольга Вайнштейн

Именно благодаря графу д’Орсе в дендизм как чистое искусство впервые начинает потихоньку встраиваться коммерческая составляющая.

Сам он прекрасно знал свой рекламный потенциал и иногда использовал его. Так, есть история о том, как однажды граф д’Орсе встретил в парке бедного мальчика, который торговал спичками. Граф проникся к нему состраданием и сказал: «Приходи на это же место завтра в 12 часов». На следующий день мальчик пришел туда со своим товаром и в назначенное время появился граф д’Орсе, на этот раз в компании своих друзей — аристократов, светских щеголей. Обращаясь к ним, граф сказал: «Я всегда покупаю спички только у этого мальчика. У него самые лучшие спички в Лондоне». После чего весь товар у этого мальчика быстро разобрали, и в дальнейшем у него было много клиентов.

Граф д’Орсе умел замечательно одеваться, у него был прекрасный дендистский вкус, он сразу обращал на себя внимание — еще и потому, что обладал небывалым для XIX века ростом 1 метр 95 сантиметров. Но, наверное, этого недостаточно для такой невероятной влиятельности. Граф д’Орсе был всеобщим другом и любимцем, все искали повода с ним познакомиться.

Вот несколько отзывов:

— Уильям Мейкпис Теккерей: «Любезный и без меры великодушный, он всем нравится благодаря безграничной доброте и умению сочувствовать».

— Альфред Теннисон: «Граф д’Орсе — мой личный друг».

— Бенджамин Дизраэли: «Мой друг, самый лучший и добрейший из людей».

— Эжен Сю: «Это мужественное и горячее сердце, он был настолько щедр с теми, кого любил».

— Уильям Чарльз Макреди: «Дорогой граф д’Орсе... каждый, кто знал его, не мог не любить его».

Такую сентиментальную ноту по отношению к Браммелу, конечно, невозможно себе представить.

Действительно, граф д’Орсе был необычайно популярен. Он обладал специфическим типом теплой харизмы: он сплачивал вокруг себя людей именно благодаря доброте, дружелюбию, фантастическому личному обаянию, которому поддавались буквально все, включая его идеологических противников.

Однажды он зашел в гости к Томасу Карлайлю, пуританину и завзятому противнику дендизма. И Джейн, жена Карлайля, очень проницательная и умная женщина, описывая эту встречу, рассказывала, как в их скромный дом пришел какой-то странный великолепный человек. Их беседу она описала так:

«Эффект от этого зрелища был подобен концу света, когда лев и ягненок и все ранее несопоставимые существа оказываются вместе. Карлайль в своем сером клетчатом костюме, сидящий в глубоком кресле и вежливо смотрящий на Короля всех денди, и Король всех денди, любезно глядевший на него, сидя на стуле напротив, весь блестящий, как жук-долгоносик. <...> Но он отличается простыми и мужественными манерами, и, несомненно, он дьявольски умен».

Граф д’Орсе сумел покорить даже весьма иронически и предубежденно настроенную против него даму и одержал победу в дуэли интеллектуала и богемного денди.

«Видимо, секрет харизмы графа д’Орсе заключался в том, что он умел возбуждать в окружающих чувство мягкой эйфории, передавать особый, свойственный ему импульс чувственного наслаждения жизнью. Один человек, к примеру, восхитился зрелищем, как граф д’Орсе ел бифштексы. Он так вот вкусно их ел и так их нахваливал, что у всех окружающих пробудился зверский аппетит. Видимо, это было закономерностью, потому что в воспоминаниях современников всегда фиксируется, как, когда он входил в игорную залу, ставки всегда взлетали. То есть в людях пробуждалось чувство азарта, всем хотелось наслаждаться жизнью, испытать риск. Видимо, граф д’Орсе, действительно, умел брать максимум от жизни».

Ольга Вайнштейн

Последний штрих — история о том, как граф д’Орсе умер.

Ему уже было плохо, но он попросил свою племянницу сыграть вальс. Когда она заиграла, он попросил ее: «Играй быстрее». И затем через некоторое время: «Быстрее, еще быстрее, быстрее-быстрее». Обернувшись после очередного «быстрее», она увидела, что он уже мертв. Это желание жить на полную катушку, на полной скорости было с ним до конца. Так что эта бабочка — душа графа д’Орсе — в последний момент, так сказать, пустилась в полет и выпорхнула на свободу на полной скорости.