Как я сражалась с цыганками 1 страница

В сборник рассказов Олеси Николаевой вошли как новые произведения, так и уже успевшие полюбиться читателю сюжеты. Издание продолжает собой серию, начатую книгой архимандрита Тихона (Шевкунова) «"Несвятые святые" и другие рассказы». Её главная тема — Промысл Божий в жизни человека.

Олеся Александровна Николаева

НЕБЕСНЫЙ ОГОНЬ» И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ

Вместо предисловия

…Я понимаю, это может быть сочтено нескромным, более того — дерзновенным и даже прелестным, с ударением на первом слоге, то есть в церковном смысле этого слова: вот так и рассказывать чудесные истории, которые произошли с тобой или твоими близкими… Я знаю многих замечательных людей, ведущих духовную жизнь, и они остерегаются говорить о чудесах, которые случались в их жизни, считая это предметом очень личным, очень сокровенным…

И тем не менее, взвесив все «за» и «против», я иду на риск, ибо всякие истории, свидетельствующие о действии Промысла в мире и душе человека, о милости нашего Спасителя и Бога, о том, что «творит Бог елико хощет» и тогда «превышается естества чин», — утешительны, радостны, духоподъемны.

Философ А. Лосев рассматривал чудо как совпадение двух планов бытия, осуществляющееся в плане одной и той же личности. Это — внутренний план личностной заданности, то есть замысла Божиего о человеке, творческой идеи, и план исторический, развернутый во времени и становлении, то есть план судьбы. Эти два плана вдруг соединяются в неком неделимом образе: «Личность… вдруг хотя бы на минуту выражает и выполняет свой первообраз целиком, становится тем, что сразу оказывается и веществом, и идеальным первообразом. Это и есть настоящее место для чуда. Чудо — диалектический синтез двух планов личности, когда она целиком и насквозь выполняет на себе лежащее в глубине ее развития задание первообраза».

Такие моменты открываются человеку в Церкви, хранящей и являющей «тайны Царства Небесного», в церковных Таинствах, богослужении и молитве. Но порой происходит это и в любви, и в ощущении надвигающейся смерти, и в момент решающего нравственного выбора, и в ликовании, и в скорби, — и особенно явственно это происходит тогда, когда человек, обращаясь к Богу, начинает хотя бы чуть-чуть, хотя бы близоруко, хотя бы как «сквозь мутное стекло» смотреть на мир глазами веры, чувствовать свою непреложную связь с Творцом всяческих, просить у своего Промыслителя помощи и ответа и в конце концов получает их. Таким образом, вся жизнь верующего человека претворяется в развернутое непрестанное чудо, в чтение удивительных словес, где ему, конечно, понятно далеко не все, а только отчасти, чуть — чуть, едва — едва…

Каждый раз, даже в самом, казалось, маленьком случае, это явление славы Божией. Порой это невозможно воспроизвести на человеческом языке, это неописуемо. Порой это адресовано лично тебе и если начнешь кому‑нибудь, в страхе, изумлении и трепете об этом рассказывать, собеседник может просто и не понять: а чего тут, собственно, чудесного?

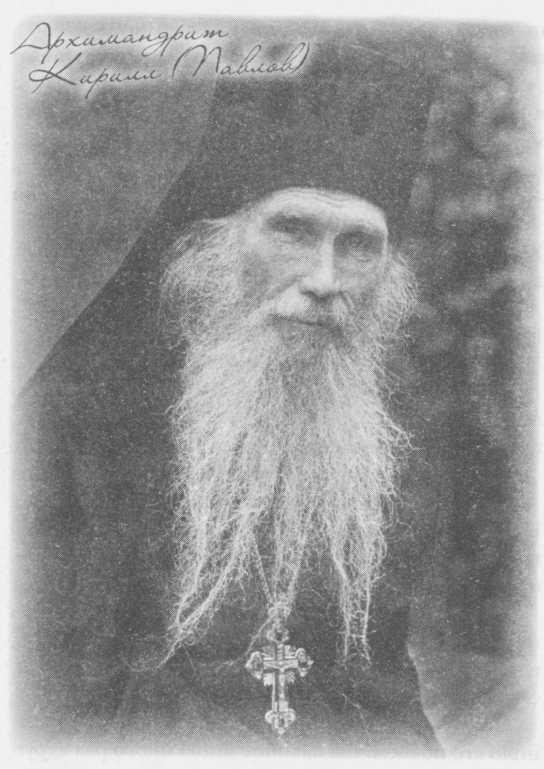

Так, как‑то раз я приехала в Лавру к старцу архимандриту Кириллу. Меня одолел страшный недуг — бессонница. Ночью я засыпала, в лучшем случае, на час — полтора и вдруг, как бы от внутреннего толчка, просыпалась и, несмотря на изнуряющую усталость, уже не могла сомкнуть глаз. Так продолжалось почти два года. А тут еще добавилось то, что я перестала есть.

Истощенная, одурманенная от своей немощи, я и предстала пред отцом Кириллом. Он выслушал меня, как всегда, ласковый, любящий, сострадающий, дал мне коробку конфет и сказал:

— Тебе нужен покой…

— Батюшка, какой покой? Где же мне его взять? У меня семья большая, забот столько, страхов, трудов, суеты, страстей…

— Тебе нужен покой, — повторил отец Кирилл. — Пойди сейчас к преподобному Сергию…

В недоумении я вышла из его кельи.

«Ну да, покой, — думала я, — легко сказать! А что же мне сделать, чтобы его получить? Господи, погибаю!»

С этими мыслями я и вошла в Троицкий храм. Как раз в этот момент священник начал читать Евангелие — отрывок, который я не только, конечно же, знала, но помнила наизусть. И я замерла на пороге.

«Приидите ко Мне вси труждающиеся и обремененнии, и Аз упокою вы. Возмите иго Мое на себе, и научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем: и обрящете ПОКОИ душам вашим».

Слово «покой» ударило мне в сердце и… наполнило его покоем. Слышанное мною много раз вдруг претворилось в живое слово, слово бытийное, несущее в себе реальность, слово исцеляющее, слово, обращенное лично ко мне.

Забыть это или оставить втуне мне кажется актом неблагодарности.

«Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена буди десница моя»!

Но есть и истории из церковной жизни забавные, нелепые, смешные… Их порой рассказывают друг другу монахи, священники, прихожане… И почему бы, слушая их, не улыбнуться в ответ?

В древних патериках есть история про одного авву, подвижника, человека святой жизни, который порой шутил и посмеивался над чем‑нибудь со своими учениками.

Его спросили:

— Как же так?

А он ответил:

— Если тетиву лука долго натягивать, она может лопнуть от напряжения. Поэтому нужно время от времени ее ослаблять.

Многие имена и названия в историях — подлинные, но есть и такие, которые автор изменил: в данном случае для читателя это несущественно, а подлинных героев повествования убережет от любопытных глаз.

Ко всему произошедшему и написанному здесь автору нечего больше прибавить, кроме как: Господи, слава Тебе!

Повелитель дождя

Про архимандрита Серафима (Тяпочкина) рассказывают такую историю. Архимандрит Серафим (Тяпочкин) служил в селе Ракитное Белгородской области. Был он сюда направлен священноначалием после долгих лет лагерей, которые изменили его облик до неузнаваемости. Когда он вернулся домой, в свой родной Днепропетровск, его не узнала родная мать.

Храм в Ракитном, когда он приехал туда, пребывал в плачевном состоянии — достаточно сказать, что в огромном куполе была дыра и снег падал на престол и жертвенник, когда отец Серафим служил литургию.

Однако его подвижническими трудами, молитвами и помощью Божией церковная жизнь здесь стала возрождаться, и вскоре отремонтированный и отреставрированный храм наполнился прихожанами и паломниками, приезжавшими сюда из всех уголков земли и почитавшими отца Серафима как старца.

Есть много рассказов о чудесной силе его молитвы, о его благодатности, прозорливости, милосердии и любви. Он исцелял неизлечимые болезни, утешал отчаявшихся, обращал к Господу неверующих, изгонял бесов…

Служение его приходилось на времена безбожной власти, которая, видя такое процветание и многолюдство в его обители, чинило препятствия как ему самому с его клиром, так и приезжавшим к нему людям: их порой задерживала милиция или пугала проинструктированная где надо местная шпана.

Докучали батюшке и уполномоченный, и местная администрация, наступая на него всем своим идеологическим фронтом, но особенно ретиво боролся с ним секретарь обкома. Однако отец Серафим переносил это все благодушно. Когда кто-нибудь из прихожан заговаривал с ним о безбожной советской власти, старец мягко отвечал:

— Это попущение Божие. Давайте лучше поговорим о духовном…

И вот летом, кажется, это был 1972 год, страну поразила долгая страшная жара и засуха. Больше месяца не было дождя, все выгорало, урожай погибал. А секретарю обкома это грозило не то что строгим выговором, а вообще изгнанием с занимаемой должности, чего он, конечно, очень боялся.

И вот как‑то раз такой удушливо — знойной ночью слышит отец Серафим, как кто‑то стучится в его священнический домик.

Открыл он дверь, а там — секретарь обкома стоит, дрожит, палец к губам прикладывает: мол, тише, — тс! — товарищ святой отец Серафим, я к вам тайно и по очень важному государственному делу.

Впустил его отец Серафим. А секретарь обкома и говорит так заискивающе и просительно:

— Святой отец, засуха, урожай гибнет! Помолитесь, чтобы дождь пошел!

И даже неловко поклонился в пояс священнику.

На следующее утро после литургии отец Серафим устроил большой крестный ход — на поля, где и совершил водосвятный молебен, прося Господа не погубить посевы и сохранить урожай.

Только успел он переступить порог своего домика, как на небе собрались тучи и хлынул крупный Дождь.

Он шел целый день и целую ночь, и снова день и ночь, и неделю, и две. Колосья уже стали чернеть от воды, а дождь все идет. Все стучит по крыше ночь напролет. Так и весь урожай сгнить может, а секретаря обкома за это погонят с его места поганой метлой.

И снова — как‑то ночью раздается отцу Серафиму стук в дверь.

И опять на пороге стоит вымокший и жалкий секретарь.

— Отец Серафим, спасибо вам, конечно, за ваши труды, за дождь, но как бы теперь его приостановить, а? Мол, хватит уже, так сказать, спаси Господи! Может, вы там снова у себя наверху просигнализируете, чтобы солнце засияло, чтобы урожай успеть убрать, траву покосить, стога высушить? Замолвите уж словечко!

Отец Серафим на следующее утро после литургии отслужил молебен, и на небе засияло солнце, высохли лужи, и установилась ясная ровная погода.

Новый Никодим

Вообще эти уполномоченные по делам религии, которым в советское время была дана такая власть, требуют своего отдельного рассказа. Именно от них порой зависела судьба священника и прихода: они имели полномочия или вовсе не дать иерею Божьему регистрацию, или ее отобрать, и тогда он оставался без храма, меж небом и землей, или просто — шантажировали его этой угрозой… Но, как правило, многоопытные священники, знатоки человеческих душ, умели с ними обращаться: те были падки на деньги, выпивку, жадные, сребролюбивые, и, как правило, их просто подкупали и подпаивали. Как называли их в церковном народе, «упал, намоченный»…

А отец Анатолий, многочадный деревенский священник, духовный сын архимандрита Серафима, тоже много чего претерпевавший от своего уполномоченного, в конце концов обратил его в свою веру. Вот как это было.

Уполномоченный попался ему очень идейный, агрессивный и «занозистый» — все время норовил сделать какую‑нибудь пакость священникам. И завел такой порядок: как только иерей Божий, назначенный в храм, обживется на своем месте, прихожанами пообрастет, только детишек в школу поотдает, крыльцо подремонтирует, огородик посадит, так его сразу и переводить в другое село, в противоположном конце епархии. Формально он придирался к тому, что священник ведет в храме чуть ли не антисоветскую агитацию. Однако для таких серьезных обвинений, подводящих иерея Божьего под уголовную статью, нужны были серьезные свидетельства. И вот поначалу этот уполномоченный сам захаживал во время проповеди, пытаясь поймать священника на слове, а потом, как бы чего‑то испугавшись, стал засылать туда с той же целью своих сексотов. И, давая им инструкции, на какой‑то своей летучке произнес фразу, которая вышла за пределы и стала крылатой: «Вы, в основном, вокруг все слушайте, а в саму церковь‑то не особо часто заходите и не надолго, а то ведь — за — со — сет!»

Короче говоря, так и не набрав улик против этого отца Анатолия, он его все же с его девятью детьми изрядно помытарил, перебрасывая из деревни в деревню, из села в село.

А тут еще ему идея в голову пришла: в стране то и дело какая‑нибудь вспыхивает эпидемия — то гриппа, то кори, а то и вовсе — холеры. И заказал он местному художнику написать такие красочные плакаты, на которых изображен толстенный поп с красно — фиолетовым злодейским лицом, который стоит с Чашей и причащает худосочных старух. А на Чаше — написано: «эпидемия гриппа» или «эпидемия холеры». И старухи эти, отходя от священника, вроде как претыкаются и падают и ложатся штабелями — уже мертвехонькие.

Развесил уполномоченный эти плакаты повсюду где можно — и на вокзале, и в поликлинике, и у себя в кабинете и вызывает к себе отца Анатолия.

— Вот, Анатолий Васильевич, полюбуйтесь, — обращается он к нему по — светски, по имени — отчеству. — В стране эпидемия, а вы заразу распространяете — всем одну ложку в рот кладете. Не положено так. Не гигиенично! Должен я вам запретить на это время причащать‑то! Санэпидемстанции просигнализировать!

— Так мы причащаем во исцеление души и тела, — начал было отец Аннатолий, но уполномоченный повторил:

— За — пре — тить!

Посмотрел отец Анатолий на эту мазню на плакате, вздохнул, оглядел какую‑то плюгавенькую фигурку уполномоченного, тухленькое такое личико и сочувственно говорит:

— Я вот тоже иногда думаю — ведь ко мне причащаться всякие люди ходят. У них и туберкулез, и онкология, и гепатит, и что угодно. А я потом, когда они причастятся, все то, что в Чаше осталось, потребляю. И лжицу за ними — облизываю. И все это — палочки Коха, бациллы, вирусы, инфекции — вроде во мне оказывается…

Уполномоченный радостно закивал:

— Вот — вот! Переносчики заразы!

— Все это — во мне, — задумчиво продолжал отец Анатолий, — а я — вон каков!

И поднялся перед уполномоченным во весь рост. А рост у него — под метр девяносто, в плечах — косая сажень, кожа на лице гладенькая да натянутая, розовая — так и пышет здоровьем и красотой. А зубы‑то ровные, белоснежные, чистый рафинад, а волосы — против плешивого уполномоченного — что грива роскошнейшая, кудри крупные завиваются, глаза смотрят ясные, что два сокола…

Одним словом, красавец отец Анатолий! Богатырь!

Посмотрел — посмотрел на него уполномоченный снизу вверх и как‑то совсем скис.

Ушел от него отец Анатолий и занялся своими делами: богослужения, паства, детишки, матушка…

А через полгода появляется у него уполномоченный, совсем желтый, скукоженный, засохший, как полевая трава. Смотрит на цветущего священника — красавца и здоровяка — мутным взором:

— Рак, — говорит, — у меня нашли. Онкологию. Покрестите меня, отец Анатолий. И потом дайте мне из этой вашей Чаши целебной, из которой сами вы причащаетесь. Только в тайне. Партийный я. Нельзя мне.

Покрестил его отец Анатолий, и сделался уполномоченный у него тайным христианином. Вроде евангельского Никодима. Тот ведь тоже — членом синедриона был. А сам по ночам приходил к Иисусу, и когда настал час, собственноручно погребал Его, обернув в пелены, умащенные благовониями: алоэ и смирной.

Конфуз

Как рассказывали мне монахи, отец А. прежде был насельником Троице — Сергиевой лавры, откуда его сослали «с глаз долой» в Псково — Печерский монастырь.

И вот за что. Еще в советские времена в нижнем храме Успенского собора он устраивал отчитки бесноватых, и к нему приезжало отовсюду множество народа. А Лавра была в брежневские времена официальной «туристической точкой» — туда возили и иностранные делегации, и высокопоставленных лиц. Это имело важное идеологическое значение, ибо должно было засвидетельствовать гражданам других государств отсутствие у нас гонений на Церковь и полную свободу совести.

Привезли туда как‑то раз группу важных чиновников, к тому же — иностранного, капиталистического происхождения. И один из наших крупных чинов, ответственный работник, повел их на экскурсию в Троице — Сергиеву лавру.

Они подивились ее величию, неземным красотам монастырских храмов, особой благорастворенности воздухов, а ответственный работник, чтобы они не слишком увлекались всем этим опиумом, стал им рассказывать о монахах какие‑то байки — про подземный ход, по которому они якобы вылезают далеко за пределами монастыря и вольно разгуливают по городам и весям, про то, как они добавляют в воду химические вещества, а потом выдают ее за святую, — словом, нес какую‑то такую чушь. Потом что‑то «на юморе» от себя добавил, скабрезное, не уставая напрягать лицевые мышцы иронической гримаской: мол, мы‑то с вами все правильно понимаем!

А стояли они стайкои на площади перед Успенским собором, по которой отец А. — уже в епитрахили, в поручах — как раз шел на «вычитку» в нижний храм. И что‑то зацепило его на ходу, так что он на минуту задержался возле этих экскурсантов — какая‑то фраза этого ответственного работника его насторожила, царапнула: он даже подошел к нему поближе — послушать. И вот когда он приблизился, этот безбожный краснобай вдруг изменился в лице, сложил губы трубочкой, прижал руки к груди, сломав их в запястьях, как собачка, которая, стоя на задних лапках, «служит», и завыл по-собачьи, а потом еще и залаял.

Экскурсанты переглянулись, но поскольку лай был очень уж натуральным, они решили, что это он так шутит. И талантливо шутит, надо сказать. Точь-в — точь немецкая овчарка заливается. Поэтому они заулыбались, засмеялись, а потом еще и зааплодировали: «Ишь, артист!»

А он — минуту, другую — знай себе брешет. Схватил самого себя за горло и — не может остановиться. Красный весь, глаза навыкате — вот — вот из орбит выпрыгнут, а он все — гав — гав — гав — гав — гав, гав — гав — гав — гав — гав…

Постоял, постоял возле него отец А., потом накрыл его голову епитрахилью, и тот умолк. А старец ему и говорит:

— Милый, тебе лечиться надо. Болен ты. Бес в тебе! Приезжай ко мне, я тебе помогу.

С тем и пошел себе в храм.

…Через несколько дней этого старца и услали в далекий провинциальный Псково — Печерский монастырь, подальше от людских глаз и толп. На всякий случай. А то — мало ли какому высокому чиновнику еще понадобилось бы посетить Лавру, и кто знает, какой еще конфуз мог бы там с ним при отце А. выйти: стал бы вдруг орать, как ишак, ржать, как лошадь, или кричать петухом, смущая народ. Мало ли что…

Денька два — три

Мой близкий друг детский писатель Геннадий Снегирев еще в советские годы часто ездил в Пустыньку к архимандриту Серафиму (Тяпочкину). Старец его очень любил и, когда приглашал на трапезу в свой священнический домик, то всегда усаживал рядом с собой.

И вот погостили, помолились, поисповедовались, причастились Снегиревы у старца Серафима и засобирались домой.

Татьяна — жена Геннадия — специально съездила на дребезжащем автобусе за пятьдесят километров в Белгород, простояла очередь в кассе и купила им билеты в Москву.

Вернулась в Ракитное, загодя договорилась с таксистом, что он довезет до поезда, собрала вещи, попрощалась с хозяйкой, у которой они снимали комнатку в избе, отдала ей деньги, которые у нее еще оставались, и Снегиревы тронулись в путь.

Оставили вещи в машине, зашли к старцу Серафиму за благословением на дорогу. А он им и говорит:

— Не надо бы вам сегодня‑то ехать!

— Да как же так, — возопила Татьяна, — отец Серафим, у нас и билеты, и такси, и вещи — все — все!

— Нет, — покачал головой старец, — поезжайте‑ка вы лучше денька через два — три. Побудьте здесь еще.

— Ой, отец Серафим, у нас и денег уже нет, и дела в Москве. Благословите уж лучше — поедем мы! Настроились мы уже. Всех дома предупредили.

— Денька, — мягко произнес старец и поднял руку для благословения, — через два — три, — повторил он, легонько ударяя Татьяну тремя перстами в лоб, — а то и через четыре, — он перенес свои персты и дотронулся до груди, — тогда Бог вас, — он коснулся ее правого плеча, — благословит, — и он опустил персты на ее левое плечо.

Повздыхали — повздыхали Снегиревы, но ничего не поделаешь — поворотились домой. Отпустили таксиста. Выгрузили и вновь разобрали вещи.

Татьяна пошла на телеграф и попросила срочно прислать ей денег на обратный путь. А на следующий день она снова поехала в тряском автобусе за билетами.

«Ну, отец Серафим, — думала она, — живет в каком-то своем духовном мире, ничего не знает о нашей реальной жизни. Вот это все — дела, заботы, деньги. А он уже в Царстве Божьем. И ему кажется, что все там. Но мы‑то пока — здесь, на земле».

С такими мыслями она и приехала в Белгород. Но уже на входе в вокзал она поняла, что здесь творится что‑то не то: толпы людей теснились у касс, штурмовали кабинет начальника вокзала, сидели на подоконниках и даже спали прямо на полу.

— А что случилось? — спросила Татьяна.

— Да вот вчера вечером на выезде из Белгорода столкнулись два поезда — пассажирский и товарняк. Народу погибло множество, а остальные — кто в реанимации, кто просто в больнице. И путь в Москву пока перекрыт — говорят, дня через два — три только и восстановится нормальное движение.

Вернулась Татьяна в Ракитное и провела там несколько замечательных дней, оглядывая все вокруг так, словно она родилась заново.

Цветы для плащаницы

Мой друг Геннадий Снегирев и его жена — моя крестная мать Татьяна — то и дело ездили к старцу архимандриту Серафиму в Ракитное и жили в его Пустыньке по нескольку недель. Возвращались они, исполненные света и радости, и рассказывали такие чудесные истории, что мне, конечно, тоже очень хотелось поехать к нему. Но я чувствовала, что Татьяне что‑то мешало взять меня с собой. Может быть, ей казалось, что я привнесу туда дух той московской жизни, от которой они бежали, а может быть, она считала, что человек должен сам приложить какие‑то усилия, чтобы попасть к старцу. И всякий раз, когда я восклицала: «Ой, а возьмите меня с собой!», она как‑то умолкала и отводила глаза.

Но к старцу мне все равно очень хотелось попасть — даже мое подсознание кричало об этом в снах. Несколько раз мне снился один и тот же сон, будто бы я стою на платформе метро, и вот подъезжает поезд, двери открываются, и там, прямо перед этими открытыми дверями, стоит старец Серафим — точно такой, каким я видела его на фотографии, с двумя наперсными крестами на груди. Он стоит и словно подзывает меня рукой: иди сюда, иди. И я могу остаться стоять, где стояла — на этой платформе, а могу впрыгнуть в вагон и уехать с ним…

Вместе с тем снились и сны искусительные — от лукавого. В них ко мне приходили гладко выбритые господа в котелках, и вроде бы это были протестантские пасторы. Они приподнимали свои котелки, здороваясь со мной, и тоже звали меня к себе, но во сне я почему‑то понимала, что это даже никакие не пасторы, а просто бесы. И тогда я пробовала перекреститься, но рука наливалась свинцовой тяжестью и я не могла поднять ее ко лбу… Словом, это было время искушений и самостоятельно, своими силами, я добраться до старца не могла.

И тут мне помог Господь.

Как‑то раз — это было в апреле 82–го года — мне предложили поехать в писательскую поездку — читать стихи в город Шебекино Белгородской области и за это обещали заплатить какие‑то деньги. Поскольку эти деньги мне были очень нужны, я и поехала. Выступила там перед школьниками, насельниками общежитий и работниками клубов и отправилась домой. В руках у меня был огромный букет белых, словно восковых цветов — каал, которые выращивали в местных оранжереях.

Я села на автобус, едущий в Белгород, с тем чтобы там пересесть на московский поезд. Но когда автобус наконец прибыл на автобусную станцию, я вдруг услышала объявление: «Через пять минут с третьей стоянки отправляется автобус на Ракитное».

И тут со мной что‑то произошло. Я вдруг поняла, что должна пересесть на него и поехать к старцу. Я сейчас должна не думать о том, что мне, на самом деле, нужно ехать в Москву, где меня ждут муж и дети. Я должна, быть может, вообще ни о чем не думать, а просто побежать к кассам, купить билет и вскочить на подножку. И голос этот из репродуктора для меня — не просто голос диспетчера, а голос моей судьбы, обращенный лично ко мне. Я так и сделала.

Как только я вышла около храма в Ракитном вместе со своим огромным букетом, ко мне подошла женщина церковного вида — в длинном платье и платке — и сказала:

— Ну, слава Богу, что ты наконец‑то приехала. Батюшка так и сказал: жди. А то нам нечем украшать плащаницу.

Взяла у меня цветы и пошла к храму. Это была Страстная Пятница.

Монах Леонид

Муж мой, узнав, что я в Ракитном, тоже приехал туда. А на следующий день после Пасхи, уже вечером, старец умер, и мы остались на отпевание и похороны.

Отпевать и хоронить отца Серафима отовсюду съехалось множество его духовных детей: епископы, священники, монахи, миряне. Старец словно напоследок соединял своей смертью людей, которых любил и молитвенно помнил. Во всяком случае из Ракитного мы уехали, обретя там на всю жизнь близких людей. Один стал нашим духовником, другой — наставником, третий — учителем, четвертый — другом.

А поскольку с самой Страстной Пятницы мы практически и не выходили из храма — молились, исповедовались, причащались, слушали Евангелие, которое священники по очереди неусыпно читали над телом лежащего посреди храма старца, то это явилось подлинным началом нашей церковной жизни.

Именно там, у гроба старца, мы и познакомились с монахом Леонидом и его послушницей — старушкой инокиней Пелагеей. Монах Леонид был убог от чрева матери: до пояса он был похож на женщину — хорошая такая, симпатичная бабуся, а вот ноги с огромными ступнями были мужские. Из‑за этого у него всегда были проблемы в мужских монастырях, а в одном из них его так даже и «проверяли». Он вспоминал об этом со слезами.

Был он монахом славной Глинской Пустыни, пока ее не разогнали при Хрущеве. Идти ему было некуда, поскольку мать от него отказалась и даже пыталась его сжечь в деревенской баньке, но Богородица его спасла. И поэтому он стоял на паперти и просил милостыню. Там‑то и заметила его тайная инокиня Пелагея и забрала к себе, несмотря на то что у нее в бараке, в коммунальной восьмиметровой комнатке, лежала на диванчике парализованная сестра — девица Варвара. Девица Варвара ничего не делала — только молилась, и у нее над диванчиком проступил на стене крест. Молитвенно постоять возле сей чудной девицы и приложиться к нерукотворному кресту, говорят, тайно приезжали даже иные архиереи!..

Но когда мы познакомились с монахом Леонидом и Пелагеей, девица Варвара уже почила, а сами они переехали в московскую однокомнатную квартирку в нескольких трамвайных остановках от «Электрозаводской». Узнав, что я пишу стихи, отец Леонид очень этим заинтересовался и попросил меня приезжать к нему записывать исповеди. Одно с другим вроде бы не было никак связано, и все же он, наверное, рассчитывал, что человек, владеющий пером, сможет придать его покаянным воздыханиям форму.

— Я больной, убогий от чрева матери, инвалид детства, у меня парализация, шифрания, до старца архимандрита Кирилла в Лавру доехать не могу, а исповедоваться я ему должен. Так ты придешь, я тебе все продиктую, а ты ему и отвезешь, чтобы он прочитал разрешительную молитву.

Что ж, быть по сему. Вот я к нему и ездила.

— Отец Леонид, да разве ж это — грех? — порой изумленно спрашивала я его, услышав нечто невинное и трогательное и отрывая ручку от тетради. — Это ж в порядке вещей! Нормально! В чем же тут каяться?

— Ты, это, сиди, пиши за мной, не переспрашивай, — краснея и отворачиваясь, отвечал он. — И не смотри на меня, — прибавлял он, давая понять, что в данном случае я должна стать всего — навсего «тростью книжника — скорописца», а не влезать со своими комментариями и вопросами.

Порой мы исписывали по две тонкие ученические тетради в клетку, но при этом исповедь его, как я сейчас понимаю, свидетельствовала о том, что это был человек святой жизни.

То и дело он вызванивал моего мужа к себе и давал ему всякие поручения, а однажды попросил, чтобы тот помыл его в ванне.

— Год уж не мылся! — сокрушенно вздыхал отец Леонид. — Все тело в коросте. А сам я без твоей помощи ни в ванну не влезу, ни вылезти из нее не смогу. Парализация у меня! И вообще я — инвалид детства!

Мой муж и взялся его мыть. Помог забраться в ванну, намылил голову, тело, потер мочалкой, окатил душем… Смотрит — вот диво: мыльные пузыри по поверхности плавают, но сама вода в ванне — чистая!

— Отец Леонид! — изумленно произнес мой муж. — Вас, наверное, недавно кто‑то мыл, вы просто забыли!

— Никто меня не мыл. Год уже, — буркнул тот.

— Ну что вы мне говорите — вода‑то с вас чистая!

— Тише! Ну и не говори о том никому!

…Вот Господь и откликался на его святые молитвы.

Как‑то раз муж мой уехал в Троице — Сергиеву лавру, а я собиралась с детьми в храм на всенощную (это было на Святителя Николая). Но перед службой мы решили попить чайку. Я стала зажигать плиту, чиркнула спичкой, кусочек горящей серы отлетел и попал мне прямо в левый глаз — аж зашипело. И тут же на глазу, на самой радужной оболочке, стало образовываться огромное бельмо!