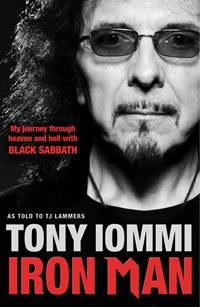

Тони Айомми. Железный Человек

Мое путешествие через Рай и Ад с Black Sabbath,

поведанное TJ Lammers’у

Посвящаю эту книгу Марии, моей жене и единомышленнице.

Моей дочери Тони за то, что она - лучшая дочь, какая только может быть у человека.

Ушедшим маме и папе, давшим мне жизнь

Тони Айомми. Железный Человек. Предисловие

Немного отсебятины. С месяц назад в комментах к одному из постов пообещался взяться за перевод книги воспоминаний Тони Айомми (Tony Iommy), бессменного гитариста Black Sabbath. На прошлой неделе книжка приехала, посмотрел, вроде довольно доступно для перевода, так что начну понемногу. Времени свободного не очень много, но надеюсь хватит, чтобы завершить дело в обозримом будущем. И отдельное спасибо  tiives, разговор с которой и подтолкнул меня к этой мысли. Так что приступлю.

tiives, разговор с которой и подтолкнул меня к этой мысли. Так что приступлю.

Предисловие: Звучание Heavy Metal

На дворе стоял 1965-й год, мне было семнадцать, и это был мой первый рабочий день. Я испробовал все с тех пор, как в пятнадцать лет ушел из школы. Я поработал сантехником три или четыре дня, но потом это дело бросил. Я был чернорабочим, изготовляя кольца с винтом, которые одеваются на резиновые трубы, чтобы стянуть их [хомуты, судя по всему], но изрезал себе руки. У меня была работа в музыкальном магазинчике, потому что я был гитаристом и играл в местных командах, но меня обвинили в воровстве. Ничего подобного я не делал, но черт с ними: меня все равно целыми днями заставляли убираться в складском помещении. Я трудился сварщиком на сталелитейном заводе, когда наметился большой прорыв для меня: моя новая группа, The Birds & The Bees, была приглашена в тур по Европе. На самом деле я даже и не играл в живую с The Birds & The Bees, прикинь; меня только послушали после того, как моя предыдущая команда, The Rockin' Chevrolets, уволила ритм-гитариста и потом распалась. The Rockin' Chevrolets были моим первым успехом. Мы носили одинаковые красные костюмы из ламё [парчевая ткань для вечерних костюмов] и играли старый рок-н-ролл вроде Чака Берри [Chuck Berry] и Бадди Холли [Buddy Holly]. Мы были популярны в окрестностях моего родного города Бирмингема и регулярно выступали. Благодаря этой группе у меня даже появилась первая подружка, Маргарет Меридит [Margareth Meredith], сестра их оригинального гитариста.

В The Rockin' Chevrolets было весело, но играть в Европе с The Birds & The Bees было уже настоящим профессиональным шагом. Так что когда в пятницу я пошел обедать домой в свой первый день в качестве сварщика, я сказал матушке: “Я не вернусь обратно. С этой работой покончено.” Но она настаивала: “Айомми не сбегают, ты должен вернуться и отработать день, заверши это дело правильно!”

Так я и сделал. Я пошел обратно на работу. Там была дама на конвейере передо мной, которая гнула на станке металлические детали, а затем отсылала эти детали дальше, где я их сваривал. В этом и состояла моя работа. Но в тот день дамочка не вышла, так что меня посадили за ее станок. Это был большой гильотинный пресс с шаткой педалью. Ты должен был затолкнуть лист металла, нажать ногой на педаль, и бац!, гигантский промышленный пресс грохает вниз и выгибает сталь.

Я никогда до этого не управлялся с такими штуками, но все шло как надо до тех пор, пока я на мгновение не потерял концентрацию, возможно замечтавшись о том, как стою на сцене где-нибудь в Европе, и тут бам! Пресс опустился прямо на мою правую руку. Я инстинктивно отдернул ее к себе, но чертов пресс отхватил мне подушечки двух средних пальцев. Я глянул вниз, а оттуда торчали костяшки и потом отовсюду хлынула кровь.

Меня отвезли в больницу, усадили, обернули мою руку пакетом и забыли обо мне. Я думал, что умру от потери крови. Когда кто-то заботливый принес в больницу ошметки с моих пальцев (в спичечном коробке), доктора попытались приладить их обратно. Но было уже поздно: они почернели. Так что вместо этого они срезали немного кожи с моих рук и пересадили на кончики израненных пальцев. Они повозились еще немного, чтобы убедиться, что пересаженная кожа прижилась, и на этом все: история рок-н-ролла была сделана.

По крайней мере некоторые так говорят. Они связывают увечья на моих пальцах с более тяжелым, пониженным в строе звучанием Black Sabbath, ставшим в свою очередь отправной точкой для большого количества тяжелой музыки, созданной после этого. Признаюсь, боль была адской, когда я играл непосредственно костяшками обрубленных пальцев, и мне пришлось изобрести новый стиль игры, чтобы было не так больно. В результате Black Sabbath стали звучать так, как ни одна группа раньше - как и позже, впрочем. Но говорить о рождении heavy metal из-за того, что случилось с моими пальцами это уже перебор.

Но есть еще многое о чём хочется рассказать, помимо этого.

Рождение бойскаута

Конечно же, я не был рожден в heavy metal. На самом деле в свои ранние годы я предпочитал мороженое - это потому, что мои родители жили над магазинчиком мороженого моего деда: “Мороженое от Айомми” (“Iommy’s Ices”). Мой дедушка и его жена, которых я называл “дедуля” и “бабуля”, перебрались в Англию из Италии в поисках лучшей доли, намереваясь открыть тут “мороженое” дело. Наверное, это была крошечная фабрика, но мне она казалась огромной, все эти бочки из нержавеющей стали, в которых взбивалось мороженое, это было нечто. Я мог запросто зайти туда и взять себе немного. С тех пор я ни разу не пробовал ничего вкуснее.

Я родился в четверг 19 февраля 1948-го года в больнице “Хитфилд Роуд” (Heathfield Road Hospital) сразу на выезде из центра Бирмингема и был единственным ребенком у Энтони Фрэнка (Anthony Frank) и Сильвии Марии (Sylvie Maria) Айомми, в девичестве Валенти (Valenti). Моя мама провела в больнице два месяца с заражением крови перед тем, как я появился на свет и ей это могло показаться предзнаменованием. Мама родилась в Палермо, в Италии, в семье владельцев виноградников, в которой вместе с ней было трое детей. Я никогда не знал бабушку, мать своей мамы, а ее отец появлялся у нас в доме раз в неделю, но, когда ты совсем мал, тебя не особо вдохновляет сидение со старшей родней, так что я никогда и не знал его достаточно близко.

Дедуля же напротив отлично ладил с окрестными детишками, не жалея на них мелочи, и он всегда давал мне пол-кроны [крона (crown) - английская монета в пять шиллингов], когда я приходил к нему. И немного мороженого. И колбасы. И макарон. Можете представить, как я обожал навещать его. Еще он был очень набожным. Он постоянно ходил в церковь и раз в неделю посылал туда цветы и всякие припасы.

Я думаю, что бабуля была из Бразилии. А отец родился здесь. У него было пять братьев и две сестры. Мои предки были католиками, но в церкви я видел их всего раз или два. Довольно странно, что мой папа не был также религиозен, как его отец, но, возможно, он просто меня жалел. Я с трудом переваривал походы в церковь. Я просто не знал, чем там заняться. На самом деле я верю в Бога, но не хожу в церковь только для того, чтобы убедить его в этом.

Родители работали в магазинчике, который дед подарил им на свадьбу. Этот магазин находился на Кардиган Стрит (Cardigan Street) в итальянском квартале Бирмингема. Кроме небольшой фабрики мороженого дедуля владел лавками и целым парком передвижных печей. Они выезжали в город, готовили и продавали печеный картофель, каштаны или все подходящее по сезону. Вдобавок ко всему мой отец был очень хорошим плотником. Всю нашу мебель он сделал своими руками.

Когда мне было пять или шесть, мы переехали из мороженого рая на Беннеттс Роуд (Bennetts Road), в райончик, называвшийся Уошвуд Хит (Washwood Heath), являющийся частью Солтли (Saltly), который в свою очередь был частью Бирмингема. У нас была крошечная комната с лестницей в спальню. Одно из моих первых воспоминаний - то как моя мать несет меня вниз по крутым ступенькам. Она подскользнулась, а я полетел и, конечно же, приземлился прямо на голову. Может, поэтому я и стал таким, какой есть...

Я постоянно играл в своих оловянных солдатиков. У меня был набор с маленькимим танками и тому подобным. Будучи плотником, отец часто отсутствовал. Он строил Четенхемский Ипподром (Cheltenham Racecource). Каждый раз, по возвращении, он приносил мне что-нибудь, к примеру машинку. Так отец пополнял мою коллекцию.

Когда я был ребенком, то многого боялся, поэтому я забирался под плед и зажигал маленький фонарик. Так делают многие дети. Моя дочь делала также. Как и я, она не могла уснуть без света, и мы должны были держать дверь в ее спальню открытой. Что папаша, что дочка.

Одной из причин того, почему я стал носить усы, стало то , что произошло со мною однажды на Беннеттс Роуд. На этой улице жил один парень, который собирал большущих пауков. Сейчас то мне все равно, но тогда я их очень боялся. Мне было восемь или девять, когда это случилось. Этого парнишку звали Бобби Ньюзанс, и это имя ему очень подходило. Однажды он погнался за мной, а я буквально наложил в штаны и рванул по этой улице, мощенной гравием, оступился и въехал в гравий лицом и губой. Шрам остался до сих пор. Детвора даже начала меня называть “Лицо со шрамом”, так что у меня образовался жуткий комплекс по этому поводу.

Там же у меня появился и еще один шрам, когда вскоре после происшествия с пауком кто-то бросил петарду, из тех, что искрятся, и она попала мне прямо в лицо. С годами этот шрам рассосался, но когда я был молод, он еще выпирал на губе, так что, как только я смог, тут же отрастил себе усы.

Еще когда мы жили на Беннеттс Роуд, я вступил в бойскауты (Cubs) [Cub, или Cub Scout - член младшей дружины, что-то вроде американского Boy Scout]. Это как скауты (Scouts). Вся прелесть была в том, что ты мог ходить в походы, но мои предки не разрешали этого. Они чересчур заботились обо мне. К тому же путешествия стоили денег, которых у них не было. Родители зарабатывали жалкие гроши по меркам наших дней. Я носил форму бойскаута: короткие шорты, маленькие гетры, кепку и галстук. Так что выглядел я, как детская версия Ангуса Янга (Angus Young), только

со шрамами.

Это - итальянское

Помимо всего у меня оставались и психологические шрамы. Я знаю, что отец не хотел моего появления на свет, я получился по случайности. Я даже слышал, как он выдал как-то в заведённом состоянии: “Я все равно никогда не хотел тебя!”

Да и криков было в достатке, потому что мои предки были горазды поскандалить. Он терял самообладание, мама теряла тоже, потому что из отца вылезала его итальянская натура, а мать была довольно необузданной и легко слетала с катушек. Я как-то видел, как она пыталась ударить отца бутылкой, а он схватил ее руку, чтобы защититься. Это было просто ужасно. Но на следующий день они мило болтали, будто ничего и не было. Очень своеобразно.

Я помню, как они дрались и с соседями. Мама была на заднем дворе, а там была деревянная изгородь между нами и соседями. Очевидно, кто-то их них сказанул что-то о нашей семейке и матушка пришла в ярость. Я выглянул в окно своей спальни и увидел, как она, свесившись с заборчика, лупит соседку метлой по голове. Вмешался папаша, а затем и муж этой тетки, началась драка через изгородь и та в конце концов обвалилась. Я только и видел со своего окна на первом этаже, как они визжат, орут и лупят друг друга, и ревел.

Если я делал что-то не так, то сильно получал за это. Я опасался делать хоть что-то, всегда боялся порки. В те времена это было обычным делом. Во многих семьях люди дрались и получали по шее. Возможно и сейчас ничего не изменилось. Мы с отцом не очень ладили пока я был молод. Я был парнем, который никогда не был в состоянии сделать что-то как надо. Приходилось постоянно выслушивать: “Ты не нашел себе работу, как это сделал тот-то и тот-то. Он будет бухгалтером, а из тебя что выйдет?”.

Он считал меня никчемным, а потом к нему присоединилась и матушка: “Да, пусть найдет себе чертову работу или катится из дому!”

Доказать им, что я чего-то стою - одна из причин, по которым я так жаждал успеха.

Я рос, становился старше и в какой-то момент меня достало, что мне компостируют мозги. Однажды, когда я был на диванчике и отец собрался ударить меня, я скрутил ему руку и остановил его. Он совсем обезумел, чуть ли не до плача: “Ты! Не смей так со мной!”. Это было мерзко, но больше он никогда не бил меня.

Мне, должно быть, было десять или девять, когда на моих глазах скончался дед. Он был дома, очень больной, когда потерял сознание. Его уложили в постель и на меня повесили заботу присматривать за ним и ждать, когда он придет в себя. Я сидел там, обтирая ему лицо, время от времени заглядывал отец. Но я был один, когда он испустил дух. Из него вырвался этот сдавленный, клокочущий звук, а потом он затих. Мне было очень горько и к тому же страшно. Я увидел, как в комнату входит вся семья, и все они выглядели немного испуганными.

С тех пор я видел смерть еще одного или двух человек.

Лет двадцать пять назад пожилая дама, которая хорошо одевалась и красиво говорила, жила через дорогу от меня. У нее было прозвище Крошка (Bud). Даже родная дочь так ее называла. Я ходил туда раз в неделю проведать ее и она говорила: “Знаете ли, а давайте-ка тяпнем по бренди”.

Однажды ее дочь вбежала в мой дом и принялась кричать: “Быстрее, идем, идем!”

Я пошел туда и обнаружил Крошку распластавшейся на полу. Я приподнял ее немного, взял ее за руки и проорал: “Вызывай скорую!” Её дочь выбежала и в этот момент Крошка умерла, прямо на моих руках. Всё было точно также, сдавленный, клокочущий звук и... фьюить. Как только это случилось, я тут же вспомнил про деда.

Я сидел там, пока не показалась скорая. Потом я всюду ощущал аромат ее духов и с тех пор больше не переношу этого запаха. Для меня он превратился в запах смерти.

Лавка на Парк Лейн

Когда мне было около десяти, мы переехали на Парк Лейн (Park Lane) в Астоне (Aston). Это была жуткая, кишащая бандитами, неустроенная часть Бирмингема. Мои предки купили там лавку сладостей, но вскоре стали продавать в ней фрукты и овощи, дрова, консервы и всякую утварь. Люди могли постучать в нашу дверь посреди ночи с вопросом: “Можно нам купить немного сигарет?”

Когда у вас подобный магазинчик, вы, в сущности, никогда не закрываетесь.

В лавке продавалось все необходимое и она превратилась в место встреч. Некоторые соседи вечно ошивались на пороге со сплетнями вроде: “Вы видели такую-то такую-то на улице? Ой, так на ней была новая...”

И так далее. Иногда они и не покупали ничего, просто торчали там часами и болтали. А матушка стояла за прилавком да слушала.

Моя мать заправляла магазином, так как отец работал в “Мидландс Кантри Дайари” (“Midlands Country Diary”) на погрузке фур с молоком. Ему приходилось этим заниматься, чтобы повысить семейный доход, но, я думаю, он занимался этим и для того, чтобы находиться среди людей, которые ему нравились. Позже он купил вторую лавку, на Виктория Роуд (Victoria Road), также в Астоне, где начал торговать фруктами и овощами.

Родителям Астон нравился, а вот мне - нет. Мне претило жить в лавке, так как там было сыро и холодно. В доме было всего две спальни, гостиная, кухня и, наконец, снаружи на задворках, туалет. Ты не мог привести друзей, потому что жилые комнаты использовались и как складские помещения: они были завалены бобами, горохом и всей этой консервированной снедью. Так мы и жили. Тебя постоянно окружали чертовы коробки и вся эта хрень.

У нас у первых из соседей появился телефон, большая роскошь для тех времен, но где он находился сильно зависело от того, была недавно поставка или нет. Аппарат мог быть на положенном для него ящичке, а мог быть, если мы получали кучу всяких припасов, завален где-то в другом месте.

“Где телефон?”

“А! Вот он где”.

Комната была маленькая. Там был диван и телик, а за всем этим бобы, консервы с фруктами и всякая всячина.

И телефон.

Где-то.

У меня была собственная комната, пока меня принудительно не заставили разделить ее с Фрэнки (Frankie). Он был квартирантом, но родители относились к нему как к сыну. Было довольно странно прийти однажды домой и услышать: “Ну, это будет твой новый... братишка. Фрэнки будет тебе как брат”.

Было весьма непривычно. Как будто кто-то приходит и поглощает тебя, потому что они стали уделять ему больше внимания, чем мне, и меня это возмущало. Мне тогда было около одиннадцати, а он был на три или на четыре года старше. Мне он нравился, потому что покупал мне всякую всячину, но вместе с этим и не нравился, потому что мне нужно было делить с ним свою комнату. Он жил у нас несколько лет. И так вышло, что именно я от него избавился.

К тому времени мне было, должно быть, лет семнадцать, но про девочек я знал побольше, чем Фрэнки, так как он постоянно сидел дома. Когда я взял его на одно из своих выступлений, то познакомил его с девчонкой. Я не ожидал, что все так выйдет, но они превосходно поладили. Для него к тому же встретить было как... “Ааах!”

Отец был недоволен. Он сказал: “Это женщина не того типа!”

Но Фрэнки начал оставаться у нее дома и папаша отстал от него. Так как по-существу поспособствовал всей этой кутерьме я, познакомив их друг с другом, то и вину повесили на меня. Часть меня думала: классно, мы сможем избавиться от него, а другая часть сожалела о случившемся.

В конце концов он переехал к ней. Может отец немного переборщил и Фрэнки уходил не очень гладко. Он не стал поддерживать связь с нашей семьей. Он ушел и этим все закончилось.

Никогда его больше не видел.

Школа болезненных ударов

Я начал ходить в школу на Бёрчфилд Роуд, “современную среднюю школу”, как это называлось. Ты поступаешь туда примерно в возрасте десяти лет, учишься до пятнадцати, а затем выпускаешься. Школа находилась где-то в четырех милях от нашего дома. В том направлении ходил автобус, но он был постоянно переполнен. И поездка стоила пенни, так что я экономил, ходя пешком.

Там, в этой школе, я встретил своего самого давнего друга Альберта. И Оззи (Ozzy), который был на год младше нас. Альберт жил близко к Бёрчфилд Роуд. Я регулярно хаживал к нему домой на ланч, и, конечно, он появлялся у меня от случая к случаю. В те годы это и были пределы моей общественной жизни, потому как я не часто выходил в город. Родители не позволяли. Они были весьма строгими и перебирали с опекой, они были уверены, что я обязательно что-то натворю, если выйду: “Ты не пойдешь искать неприятности!”

Таким образом, я по большей части вынужден был торчать в своей комнате. И по сей день меня не напрягает одиночество. Мне нравится находиться в компании других людей, но я не особо переживаю, если никого нет рядом.

У моих предков были причины для беспокойства. Наша лавка была обращена к трем или четырем домам ленточной застройки - то есть подпирающих друг друга - через дорогу, следом за которыми находился большой пустырь, на котором ничего не было, кроме булыжников. Было ли это из-за бомбы во время Второй Мировой Войны, я не знаю; это мог быть просто разваленный дом, но мы звали это “разбомбленными зданиями”. И на этой территории собирались хулиганы. Если ты шел по улице, эти ребята запросто могли вышибить из тебя все дерьмо или даже порезать. А если ты ходил часто, как я, то становился первейшей мишенью. Тогда я стал упражняться, поднимать тяжести и все такое, я стремился уметь постоять за себя. Я начал ходить на дзюдо и каратэ, пока не занялся боксом. Поначалу я просто не хотел, чтобы ко мне приставали, а потом реально втянулся.

В школе мы с Альбертом составляли свою маленькую банду, только мы вдвоем. У нас были эти кожаные куртки с надписью “Команчи” на спине. Это мы и были: Команчи. Школа пыталась запретить нам носить эти куртки, но у меня не было другой одежды. Не то, чтобы я не хотел носить ничего другого, мои родители просто не могли себе позволить потратиться не чертову школьную форму. Все, что у меня было - пара джинсов и эта кожаная куртка.

Натренировавшись, я и Альберт, тоже крупный парень, стали ходить по дороге в школу как забияки. Никто не лез к нам, потому как все знали, что мы можем отлупить их. Даже старшие ребята оставили нас в покое. Эта школа полностью зижделась на насилии. Там могли запросто зарезать и я даже носил с собой нож какое-то время. Не могу сказать что мне нравится насилие, но так мы жили в те дни. В школе, если ты не уделал кого-то первым, то уделать могли тебя. Так и получилось, что в конце концов я проводил все время в разборках.

Там, где мы держали лавку, орудовала Астонская банда и они хотели, чтобы я присоединился к ним. Тогда мне было двенадцать или тринадцать. Я приходил к ним в место их сборищ в разбомбленном здании пару раз, но так и не вступил в банду. Несколько из них приворовывали в нашем магазинчике, так что не было смысла связываться с ними. Как-то я даже прихватил на краже одного из членов банды и выбежал, чтобы поколотить его. Он жил всего несколькими дверьми дальше. Он забежал в дом, а тут я, колочу в его входную дверь, пытаясь до него добраться. Только так и приходилось разбираться с этими людьми, насилием. Разговаривать с ними было невозможно.

Банда могла наехать на меня, но все было не так плохо, потому что я жил на их территории. Все, что они делали - дрались с другими бандами из окрестностей. Из-за того, что я жил там, где жил, другие банды смотрели на меня, как на члена Астонской банды; я не был ее частью, но в то же время как бы был.

Несколько лет спустя мне пришлось ходить через эти окрестности, чтобы добраться до работы. Путь проходил мимо парня, который был главарем банды. С утра он был обычным, но к вечеру, когда сходился со своими корешами, менялся и это была совсем другая история. Фокус был в том, чтобы незаметно проскочить, пока кто-нибудь из них не выйдет и не заметит тебя. Это было похоже на полет пушечного ядра. Однажды вечером мне это не удаось и меня избили так, как никогда в жизни. Тебе нужно было или защищаться или стать одним из них, а я не собирался присоединяться к ним.

Свое будущее виделось как-то связанным с боксом; скажем, я мог бы стать вышибалой в каком-нибудь клубе. Или я представлял себе, как стою на сцене и смотрю в толпу. Я никогда не задумывался, как оно будет в действительности, но мне всегда казалось, что это должно быть связано с поединками, какой-нибудь контактный спорт на глазах у публики. Конечно же, я дожил до того момента, когда воплотил в жизнь свои мечты. Но играя на гитаре!

К школе я особого интереса не питал, у меня были довольно посредственные оценки. Каждый раз после того, как моих предков вызывали в школу, матушка приходила оттуда и бранилась: “О, это отвратительно! Позорище! Ты что вообще вытворяешь?”

Я не слишком заморачивался, что обо мне думают преподы и директор, но меня беспокоило, как могли отреагировать на это мои родители. Они терпеть не могли, когда я попадал в истории. Их беспокоило, что могут подумать соседи. Народ судачил. В лавке раздавалось: “О, слыхали, что случилось там-то вниз по улице? О-о-о, на днях туда наведывалась полиция к ним домой...”

Все эти сплетни. Они не ведали, что творилось за пределами их улицы, но знали абсолютно все друг про друга. Так что если у вас были плохие отметки, об этом знали все.

В школе нас с Альбертом разделили, потому что мы стали проблемой. Мы или швырялись чем-то в кого-то, или болтали, или еще что-нибудь вытворяли, так что нас частенько выставляли из класса. Ты должен был отстоять снаружи кабинета до завершения уроков, и, если нас выгоняли обоих, то ставили меня в одном месте, а Альберта - где-то в другом. Если мимо проходил директор и замечал тебя, то тебя могли выпороть. Или тебе приходилось стоять еще дольше, еще час после школы, который казался вечностью.

Директор мог и сам задать тебе трёпку своей собственной рукой, или он мог согнуть тебя и отстегать по задней части тростью или туфлей. Один из учителей даже применял здоровенный компас. Как положено, детишки подкладывали себе в штаны книжки, так что тебя сначала проверяли. Это называлось “шестерка самого лучшего”, что означало шесть ударов этой тростью. Они были довольно милы и предоставляли тебе на выбор: “Как ты хочешь, по заду или по руке?”

Учителя, ответственные за наказания, фиксировали их в черный список. Каждый раз, когда тебя подлавливали, они смотрели в журнал и: “Ты был здесь всего два дня назад!”

Многих учителей я не помню. Мистер Лоу (Low) преподавал музыку. Я немногому у него научился, потому как основным методом обучения музыке в школе было прослушивание проигрывателя. Все что мы делали, это слушали чертовы записи. Был там еще мистер Уильямс (Williams), учитель математики. Забавно, что я его помню, потому что ни одного урока я у него не отсидел полностью. Я ненавидел математику и находил ее до усрачки нудной, поэтому я что-то вытворял, чтобы меня выгнали. Иногда мне даже не приходилось ничего делать, только я заходил, как сразу раздавалось: “Вон!”

Настоящая дурка. Но так все и было, так нас учили.

Из Теней в свет у рампы

И отец, и его братья играли на аккордеоне, они были довольно музыкальной семейкой. Чего я страстно желал, так это барабанную установку. Очевидно, что места для нее у меня не было, и мне бы определенно не позволили дубасить по ней дома, так что выбор был или аккордеон, или ничего. Я начал играть на нем, когда мне было примерно десять. У меня до сих пор сохранилась фотография, где я ребенком на заднем дворе сжимаю мой чертов аккордеон.

У нас дома был граммофон, или радиола,как это называлось. Это был аппарат с проигрывателем и двумя динамиками. Кроме того у меня был маленький радиоприемник. Так как я много времени проводил в своей комнате, то мне его приходилось слушать, а что делать? Пойти посидеть в гостиной было нельзя, не было у нас ее. Слушал я Топ 20 или Радио Люксембург. Оттуда и взялась моя любовь к музыке, от просиживания в своей комнате за прослушиванием великих инструментальных гитарных команд вроде The Shadows на своем радио. Это и подвигло меня взяться за гитару. Мне реально нравился звук, это были инструментальные вещи, и я понимал: это то, чем я хочу заниматься. В конце концов матушка купила мне гитару. Она это классно устроила. Она подрабатывала и откладывала деньги для этой цели. Когда ты левша, то очень ограничен в возможном выборе, по-крайней мере так было в те дни: “Гитара для левши? Это что такое?”

Был один электрический Watkins Rapier, который я нашел по каталогу. Стоил он порядка 20 фунтов, и матушка рассчитывалась за нее еженедельными выплатами. На моем леворуком Watkins’е было два звукоснимателя и пара маленьких хромированных переключателей, которые нужно было нажимать, шла гитара в наборе с небольшим усилком Watkins Westminster. Я вынул один динамик из радиолы и подключил к усилителю, за что меня бы вряд ли похвалили. Но ничего страшного на случилось, так как мои предки не так уж часто слушали музыку на этой штуке.

Ну вот, так все и пошло у меня, с моим первым комплектом для игры, в моей комнате. Я слушал Топ 20 в ожидании The Shadows и записывал их на пленку с помощью микрофона на старенький катушечник, чтобы потом иметь возможность разучить их песни. Позже я достал их альбом и выучил мелодии, проигрывая их раз за разом. Я всегда любил возвращаться к The Shadows, мне нравились и мелодии, и мотивчики. И я всегда старался добиться от своей игры мелодичности, так как музыка вся построена на мелодиях. Мои усилия в этом вопросе лежат корнями именно в тех днях. И это осталось со мной. Это всегда было частью моего подхода к сочинительству.

Мне нравились The Beatles, но The Shadows и Клифф Ричард (Cliff Richard) более явно базировались на рок-н-ролле, чем The Beatles и поэтому они были мне ближе. Конечно же, мне нравился и Элвис (Elvis Presley), но не так сильно, как Клифф и The Shadows. Они были всем для меня. Клифф для Англии значил больше, чем Элвис, возможно с этим все и связано. Пару раз я встречался с Клиффом, но никогда не говорил ему: “О, я был большим вашим фэном”.

После школы я усаживался наверху в комнате и по несколько часов играл на гитаре. Я взялся за нее всерьез и занимался столько, сколько мог, но пока еще не было групп, ломящихся в дверь и уговаривающих меня присоединиться к ним. Вот почему первую затею я попытался реализовать с Альбертом. Он должен был петь, а я отвечал за музыкальное сопровождение. Петь он не умел, хотя и думал, что у него получается. У него был более роскошный дом, там было аж две гостиные. Мы устраивались в передней комнате, я играл на гитаре на своем усилке, он пел, а его папаша постоянно орал: “А ну прекращайте этот чёртов шум! Нельзя что ли заниматься этим где-нибудь в другом месте?”

Мы разучили всего одну песню и играли ее снова и снова: “Jezebel” Фрэнки Лэйна (Frankie Laine). Нам было лет двенадцать-тринадцать и Альберт завывал: “Если дьявол когда-то и рождался без пары рогов, это была ты, Джизебел, это была ты” (“If ever the davil was born, without a pair of horns, it was you, Jezebel, it was you”).

Так все и началось.

Потом я встретился с одним пианистом и его знакомым барабанщиком. Они были гораздо старше меня и спросили, не мог бы я поиграть с ними в пабе. На самом деле я еще не слишком умел играть, но им показалось, что я ничего. Это было всего пару раз, я невероятно нервничал, сидя там с этими парнями, но это было то, чем я потом хотел заняться снова.

“Чтоб мне провалиться, выступление! В пабе!”

Мне по возрасту и находиться-то там не положено было, но это было самое первое мое выступление.

Рон (Ron) и Джоан Вудворд (Joan Woodward) жили в паре домов от нашей лавки. Рон часто к нам заходил. Он и мой отец болтали, покуривая вместе, каждый вечер. Он проводил у нас больше времени, чем у себя дома и стал чуть ли не еще одним приемным сыном. Он был старше меня на десять или пятнадцать лет, но мы с ним как-то сдружились. Я уговорил его купить бас-гитару. Он начал учиться играть и мы даже пару раз выступили. И каждый считал нужным заметить: “Он староват немного, не так ли?”

На что я отвечал: “Это мой дружбан и он хочет играть в команде.”

Вот так все тогда было. Твой приятель вполне мог играть в твоей группе.

“Он играть умеет вообще?”

“Ээ, нет, не умеет, но он мой дружбан!”

Были у нас ритм-гитарист и ударник. Мы репетировали по три раза в неделю в молодежном клубе. Это было круто. Перейти от занятий ерундой в одиночестве в своей комнате к музицированию с другими людьми - это была фантастика. Найджел (Nigel), ритм-гитарист, был немного заносчив. Однажды он пел и вдруг его долбануло от микрофона, потому что тот не был заземлен. Он стал кататься по полу в настоящего удара током. Никто его особо не любил и все решили, что ему досталось по делу. В конце концов нам удалось отключить ток и он выжил. Бесспорно он поправился и стал здоров как бык, здоров как никогда на самом деле. Похоже, что случившееся пошло ему на пользу. Но надолго он у нас не задержался, да и сама группа просуществовала недолго.

Я никак не мог дождаться окончания школы. Я ее не любил и не думаю, что меня там сильно любили. Все заканчивали школу в пятнадцать, если только не продолжали учиться и не поступали в колледж. Пятнадцать, и наконец все, ты на свободе. Так было и у меня. Это было настоящее облегчение. Я принялся за поиски работы и еще больше стал упражняться на гитаре.

Я постоянно совершенствовался и поэтому намного перерос уровень типов вроде Рона Вудворта, так что я присоединился к другой команде, показавшейся мне очень неплохой, The Rockin’ Chevrolets. Шел наверное 1964-й год и мне было шестнадцать или около того. На мой взгляд они были настоящими профессионалами. Они в совершенстве играли несколько вещей The Shadows и так как пара парней была постарше меня, они также играли много рок-н-ролла. Я никогда сильно не фанател от Чака Берри (Chuck Berry), Джина Винсента (Gene Vincent) и Бадди Холли (Buddy Holly), но теперь пришлось окунуться и в такую музыку тоже.

Певец Нейл Моррис (Nail Morris) был самым старшим в группе. На басу играл парнишка по имени Дэйв Уоддли (Dave Whaddley), барабанщика звали Пэт Пегг (Pat Pegg), а ритм-гитаристом был Алан Меридит (Alan Meredith). Тогда-то я и повстречался с сестрой Алана, Маргарет. Вообще-то мы были помолвлены. Наши отношения продержались гораздо дольше, чем просуществовали The Chevrolets.

Я не помню как оказался в этой группе. Может увидел объявление на витрине музыкального магазина. Такова жизнь, ты ошиваешься у музыкального магазина или ходишь смотреть как играют другие команды, так и знакомишься с людьми.

Мои предки подозрительно относились к тому, что я выступаю в пабах с группой. Они даже настаивали, чтобы я в положенное время возвращался домой, но вскоре им пришлось смириться с этим, в том числе и потому, что я приносил немного денег. The Rockin’ Chevrolets облегчили мою участь, наведавшись сначала к моей матушке. Они пришли и она угостила их сэндвичами с беконом. В последующие годы она точно также поступала и с Black Sabbath, абсолютно также, она спрашивала, не хотят ли они перекусить. Всегда. Такой была моя мама.

The Rockin’ Chevrolets начали получать все больше работы. У нас у всех были красные костюмы из ламе и мы одевали их на выступления. У меня было мало денег, чтобы тратиться на костюм, но приходилось выглядеть соответствующе. По выходным мы играли в пабах. Один из пабов был в дурном районе Бирмингема и каждый раз, когда мы там играли, случалась драка. Получается, что мы организовывали этим дракам музыкальное сопровождение. Мы играли и на свадьбах, а закончилось все тем, что мы стали играть в общественном клубе перед людьми вдвое старше нас и услышали: “Ууу, вы чересчур громкие!”

Все становилось серьезнее и мне захотелось гитару получше. Burns были одной из тех компаний, которые выпускали леворукие гитары. Именно такую я и приобрел себе - Burns Trisonic. На ней был регулятор “звук трисоник”, и неважно что это значило. Играл я на ней только до тех пор, пока не нашел наконец леворукий Fender Stratocaster. И еще у меня был усилитель Selmer со встроенным эхо.

The Rockin’ Chevrolets распались из-за того, что выгнали Алана Меридита. Следующей моей группой должны были стать The Birds & The Bees. Меня прослушали и я получил место в группе. Они были профессионалами, много работали и на повестке дня стояла поездка в Европу. Я решил пойти на это, бросить свою работу и стать профессиональным музыкантом. В то время я работал сварщиком на заводе. Я вышел на работу в пятницу утром, в свой последний рабочий день и во время ланча заявил матушке, что не буду отрабатывать до вечера. Но она сказала, что я должен, дабы покончить с работой должным образом.

Так я и поступил. Вернулся на работу. И весь мой мир разбился на осколки.

6. Почему бы вам не сделать мне только пальцы?

В общем, как я сказал, это был мой последний рабочий день. Одна женщина там изгибала металлические детали, а я их сваривал. В тот день она не пришла, поэтому меня поставили за ее станок, иначе мне было бы нечего делать. Я ни разу за ним не работал и не знал, как это делается. Это был большой гильотинный пресс с ножной педалью. Закладываешь лист проката и нажимаешь ногой на педаль, он с грохотом опускается и изгибает металл.

С утра все шло своим чередом, но когда я вернулся с ланча, то нажал на педаль и опустил пресс на свою правую руку. Рефлекторно я отдернул ее и оторвал подушечки пальцев. Если раскрыть ладонь и провести черту между кончиками указательного пальца и мизинца, то можно понять, что именно выходящие за эту линию части средних пальцев и оттяпало. Там торчали костяшки пальцев. Кровь была повсюду. Я был в таком шоке, что даже не чувствовал боли в руке.

Меня отвезли в больницу и вместо того, чтобы кровь остановить, мою руку засунули в пакет. Он быстро заполнился и я думал, что пока дождусь помощи, умру от потери крови!

Немного погодя кто-то приволок в больницу отхваченные кусочки в спичечном коробке. Они были черными, абсолютно испорченными, так что приделать обратно их уже не смогли. В конце концов, срезали кожу с моей руки и приспособили к костяшкам травмированных пальцев. Ногти были вырваны. Они взяли один из обрубков с приделали их обратно, так чтобы ноготь мог расти, пересадили кожу и на этом все закончилось.

После этого я просто сидел дома в полном унынии. Я думал, все, конец всему! Я не мог поверить, что такое несчастье случилось со мной. Я только присоединился к классной группе, это был последний день работы и вот я искалечен на всю жизнь. Управляющий с завода несколько раз приходил проведать меня, пожилой лысеющий дядька с жиденькими усиками, звали его Брайан (Brian). Он заметил, что я впал в глубочайшую депрессию и однажды притащил мне одну сорокопятку и сказал: “Ну-ка поставь”.

Я ему: “Нет, не буду, не хочу”.

Прослушивание музыки было определенно не тем занятием, которое могло бы меня подбодрить в тот момент.

Он сказал: “Ну, я думаю, ты должен, потому что я тебе сейчас расскажу в чем дело. Этот парень играет на гитаре всего двумя пальцами”.

Это был великий цыганский гитарист Джанго Рейнхардт (Django Reinhardt), родившийся в Бельгии и, черт побери, он был великолепен! Я осознал, что, если у него получилось, то может получиться и у меня. Со стороны Брайана это было просто чудесно, то что он был настолько внимателен и купил мне эту пластинку. Я не знаю, что было бы со мной, если бы не он. Благодаря этой музыке, во мне появилось твёрдое намерение что-то предпринять, вместо того, чтобы сидеть и причитать.

Рука была ещё перевязана и я пытался играть только указательным пальцем. Это было настоящее разочарование, потому что, если ты уже когда-то неплохо играл, то возвращаться к азам было очень тяжело. Возможно, самым легким выходом было перевернуть гитару и переучиться на праворукий способ. Полагаю, что у меня бы получилось, но я подумал, что вот, я уже несколько лет играю и понадобится еще несколько, чтобы переучиться. Это показалось мне чересчур долгим сроком, поэтому я был настроен остаться леворуким. Я упорно занимался с двумя перевязанными пальцами, даже несмотря на то, что доктора сказали: “Лучше тебе завязать с этим. Найди себе другую работу, делай что-то еще.”

Но я был уверен, черт возьми, что должен был существовать какой-нибудь выход из моего положения.

После некоторых размышлений я задумался, а нельзя ли сделать насадки на пальцы. Я взял бутылку из-под “Fairy Liquid”, расплавил ее, скатал в шарики и подождал, пока они остынут. Затем я сделал отверстия раскаленным паяльником так, чтобы они примерно подходили под пальцы. Потом я еще подстругал их ножом, достал наждачку и пару часов шкурил, чтобы они были вроде наперстков. Я насадил их на пальцы и попробовал поиграть на гитаре, но ощущения были не те. Насадки были из пластика и, они соскальзывали со струн, я мог прижимать их только частично и это было очень больно. Так что пришлось искать другое решение. Я пытался использовать кусочки ткани, но они, конечно же, изорвались. Пробовал различные сорта кожи, но это тоже не помогло. Затем я нашел свою старую кожаную куртку и отрезал с нее полоски. Это была старая кожа, так что она была немного жесткой. Я подогнал кусочки, чтобы обернуть кончики пальцев, наклеил их, дал просохнуть и опробовал. Черт возьми, теперь я действительно мог прижимать струны. Я еще немного отшлифовал кожу и отполировал, чтобы она не цеплялась сильно. Теперь было как раз то, что нужно, чтобы скользить по струнам вверх и вниз.

Но даже с этими напалечниками было больно. Если посмотреть на мой средний палец, то можно увидеть небольшую шишку на кончике. Сразу под ней - кость. Приходится быть осторожным, потому что, если напалечник спадет и я сильно прижму струну, можно просто разрезать кожу. Поначалу это происходило постоянно. Это была настоящая проблема. Один из роуди часто ползал по сцене с воскликами: “Куда, блин, эта штука запропастилась-то?”

Когда я выхожу на сцену, я обвязываю пальцы киперной лентой, капаю немного супер-клея и все прижимаю. Затем, в конце вечера, приходится всё это отдирать.

Пару раз я терял напалечники. Фактически, на гастролях я живу с этими проклятыми штуками. Я постоянно держу их при себе. У меня всегда есть запасные и мой гитарный техник тоже держит у себя дополнительный набор.

Прохождение таможни - это отдельная история. Я держу напалечники в коробочке и когда осматривают мою сумку, я постоянно слышу: “Ага, что это тут у нас? Наркотики?” И тут такой шок, это пальцы. Несколько раз пришлось разъяснять таможенникам, что к чему. И они отвечали: “Ого”. И с отвращением отодвигали от себя мои искусственные пальцы.

Сейчас напалечники мне делают в одной больнице. Вообще-то они делают протез на всю руку, но всё, что я использую, это две подушечки пальцев, которые срезаю оттуда. Я спрашивал: “Почему бы вам не сделать мне только пальцы?”

“Нет, нам проще изготовить всю руку.”

Можете себе представить, что думает уборщик, находя в мусорной корзине руку. Напалечники, которые я срезаю, выглядят, как настоящие пальцы. На том, что для безымянного пальца, нет никакой кожи, я могу играть с помощью материала, из которого он сделан. Иногда они слишком мягкие и тогда я ненадолго оставляю их на воздухе, чтобы они стали тверже или я добавляю чуточку супер-клея, чтобы они правильно ощущались. Иначе они будут цеплять струны. Этот процесс может длиться целую вечность. Самодельные напалечники я все еще ношу, но для них уже заканчивается покрытие, поскольку кожа стирается. Каждый напалёчник служит месяц, а может половину тура и когда они изнашиваются, все возня с подгонкой начинается заново. У меня еще остался тот кусок кожи, который я использовал более сорока лет назад. Не так много от него осталось, но еще на несколько лет хватит.

Это примитивно, но оно работает. Тебе нужно или завязать, или бороться и постоянно делать это. Приходится много работать. Изготовление - это только одна сторона, а игра с напалёчниками - совсем другая. Потому что ты ничего не чувствуешь на ощупь. Ты знаешь, что у тебя на пальцах насадки и для того, чтобы все получалось, приходится много заниматься.

Частью моего звукоизвлечения стало преимущественное использование двух здоровых пальцев, указательного и мизинца. Ими я беру аккорды и выполняю вибрато. Обрубленные пальцы я в основном использую в соло. Когда я делаю подтяжки, то делаю их указательным пальцем, еще я научился делать это мизинцем. Другими пальцами я могу делать только слабые подтяжки. До несчастного случая я вообще не использовал мизинец, так что мне пришлось учиться. Для меня существуют ограничения, потому что даже с применением напалечников я никогда не смогу взять некоторые аккорды. Там, где я раньше использовал полные аккорды, теперь я этого сделать не могу и компенсирую это более жирным звуком. К примеру я беру аккорд Ми и на ноте Ми выполняю вибрато, чтобы звучало всё более полно, так что так я маскирую недостаток звучания по сравнению с тем, что могло бы получиться, будь у меня в порядке все пальцы. Так я и разработал стиль игры, который восполняет мои физические недостатки. Может это и нетрадиционный стиль, но он мне подходит.