Сверхъестественное покровительство 2 страница

Потом опять живется беззаботно1.

О печальной участи жены человека, чувства которого остаются незрелыми, так и не выйдя за рамки детского романа, можно судить по иному, внешне бессмысленному, современному сновидению; и здесь мы начинаем ощущать, что вступаем в сферу древнего мифа, но претерпевшего любопытный поворот.

«Мне приснилось, – пишет встревоженная женщина, – что большой белый конь повсюду следовал за мной. Он испугал меня, и я оттолкнула его. Оглянувшись, чтобы посмотреть, продолжает ли он следовать за мной, я увидела, что конь превратился в мужчину. Я велела ему зайти в парикмахерскую и остричь свою гриву, что он и сделал. Когда он вышел оттуда, то выглядел совершено как человек, за исключением того, что у него были конские копыта и голова, он следовал за мной повсюду. Он приблизился ко мне, и я проснулась.

Я замужняя женщина, мне тридцать пять лет, у меня двое детей. Я замужем уже четырнадцать лет и уверена, что муж не изменяет мне»8.

Бессознательное посылает в наш мозг разного рода фантазии, химеры, ужасы и иллюзии – будь то во сне, средь бела дня или в состоянии безумия; ибо под фундаментом сравнительно упорядоченного строения, которое мы называем нашим сознанием, мир человека простирается глубоко вниз, в неизведанные пещеры Аладдина. Там нас, кроме драгоценных камней, ожидает и опасный джинн: предосудительные или сдерживаемые психические силы, которым мы не запотели или не осмелились дать волю в нашей жизни. И они могут оставаться там неведомыми для нас до тех пор, пока какое – то случайное слово, запах, вкус чашки чая или взгляд не коснется магической пружины, и тогда наш мозг начинают посещать опасные посланники. Они опасны потому, что угрожают самому остову нашей уверенности в будущем, на который мы сами опираемся и на котором строим свою семью. Но они также дьявольски пленительны, ибо сулят ключи от целого царства, где нас ждет заманчивое и пугающее приключение открытия самого себя. Разрушение мира, который мы построили и в котором живем, и себя в нем; а затем возрождение к новой, более смелой чистой всеобъемлющей и истинно человеческой жизни – вот в чем соблазн, обещание и ужас этих тревожных ножных визитеров из мифологического царства, которое мы носим в самих себе.

Психоанализ, современная наука толкования сновидений научила нас не оставлять без внимания эти бестелесные образы. Она открыла путь, позволяющий им выполнить свою работу. Опасные кризисы индивидуального развития спокойно проходят под ограждающим присмотром опытного знатока языка и законов сновидений, который принимает на себя роль и обязанности древнего мистагога, или проводника душ, колдуна из первобытных лесных святилищ, где вершится таинство инициации. Врач – это современный властитель мифологического царства знаток всех тайных путей и заклинаний. Его роль точно соответствует роли Древнего Мудреца из мифов и сказок, слова которого помогают герою пройти через испытания и ужасы фантастического приключения. Он – тот, кто, следя за этим невероятным приключением зачарованной ночи, вдруг появляется и указывает на сверкающий магический меч, который сразит ужасного дракона; рассказывает о ждущей впереди невесте и замке, полном сокровищ; прикладывает целительный эликсир к смертельным ранам и наконец возвращает победителя обратно, в нормальный мир повседневной жизни.

Теперь, когда, учитывая все сказанное, мы обращаемся к рассмотрению многочисленных удивительных ритуалов примитивных племен и великих цивилизаций прошлого, становится очевидно, что их цель и фактическая задача заключались в том, чтобы перевести человека через пороги преобразования которые требовали изменения характера не только сознательной, но и бессознательной жизни. Так называемые обряды перехода, занимающие видное место в жизни примитивного общества (ритуалы рождения, присвоения имени, вступления в зрелый возраст, бракосочетания, погребения и т.д.), отличаются обязательными и обычно очень жесткими актами разрыва, посредством которых разум радикально отсекается от установок, привязанностей и образа жизни той стадии, что остается позади9. Затем следует период более или менее длительного уединения, на протяжении которого исполняются обряды, нацеленные на то, чтобы ознакомить нашего путешественника по жизни с характером и должными ощущениями его нового положения, чтобы, когда наконец наступит время для возвращения в нормальный мир, посвященный по существу оказался заново родившимся10.

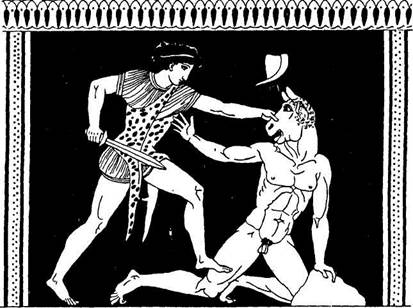

Рис. 1 Силены и Менады

Самым удивительным является тот факт, что большое число ритуальных испытаний и символов соответствуют образам, непроизвольно появляющимся в сновидениях в тот момент, когда пациент, проходящий курс психоанализа, начинает отказываться от своих детских фиксаций и делает шаг в будущее. У аборигенов Австралии, к примеру, одним из основных моментов испытаний инициации (когда юноша с наступлением зрелости отдаляется от своей матери, официально вводится в общество мужчин и знакомится с их тайными знаниями) является обряд обрезания. «Когда приходит время обрезания, мальчикам из племени мурнгин отцы и старики говорят: ‘Большой Змей Отец слышит запах твоей крайней плоти; он требует ее’. Мальчики принимают сказанное за чистую правду, это чрезвычайно пугает их. Обычно они находят убежище у матери, бабушки или у какой – либо другой любимой родственницы, так как знают, что мужчины собираются отвести их в мужское место, где ревет великий змей. Женщины ритуально оплакивают мальчиков; это делается для того, чтобы не дать великому змею проглотить их»11 – Теперь давайте посмотрим на соответствие этому из бессознательного. «Одному из моих пациентов, – пишет доктор К.Г Юнг, – приснилось, что из пещеры на него бросилась змея и укусила в область гениталиев. Это сновидение имело место в тот момент, когда пациент убедился в правильности психоанализа и начал освобождаться от уз своего комплекса матери»12.

Основная функция мифологии и ритуала всегда заключалась в символике, увлекающей человеческий дух вперед, в противодействии тем другим низменным человеческим фантазиям, которые привязывают нас к прошлому. В действительности, вполне может быть, что высокий уровень невротических расстройств в наше время обусловлен упадком институций – носителей такой действенной духовной помощи. Мы остаемся привязаны к неизгнанным образам нашего детства и потому оказываемся не готовы к необходимому переходу в зрелость. В Соединенных Штатах существует даже тенденция к совершенно противоположному, цель заключается не в том, чтобы взрослеть, а в сохранении вечной юности; не в отдалении с наступлением зрелости от Матери, а в том, чтобы оставаться верным ей. И поэтому в то время как мужья, став юристами, коммерсантами или руководителями, как того желали их родители, поклоняются своим мальчишеским святыням, их жены даже после четырнадцати лет замужества, родив и воспитав прекрасных детей, все еще ищут любви, которая может прийти к ним только с кентаврами, силенами, сатирами и другими похотливыми демонами из свиты Пана, либо, как в наших популярных, глазированных ванилью храмах сладострастия – под личиной последних героев экрана. В конце концов должен был прийти психоаналитик, чтобы снова утвердить испытанную мудрость древних, дальновидных доктрин, облаченных в маски плящущих целителей и колдунов, свершающих обрезание; вследствие чего мы обнаруживаем, как в сновидении с укусом змеи, что неподвластный времени символизм инициации спонтанно создается самим пациентом в момент поворота к исцелению. Очевидно, в этих образах инициации есть что – то настолько необходимое психике, что если они не привносятся извне, посредством мифа и обряда, то должны заявить о себе изнутри, посредством сновидения – чтобы наши энергии не оставались запертыми в давно изжившей себя детской, в сундуке на дне моря.

Зигмунд Фрейд подчеркивает в своих работах трудности переходных периодов первой половины человеческой жизни – кризисов младенчества и юности, когда наше солнце поднимается к своему зениту. К.Г.Юнг, с другой стороны, подчеркивает переломные моменты второй половины – когда для дальнейшего продвижения лучезарное светило должно опускаться и, наконец, исчезнуть в темном лоне могилы. В этот полдень нашего жизненного пути обычные символы наших желаний и страхов превращаются в свои противоположности; ибо в это время уже не жизнь, а смерть бросает нам вызов. В это время сложно покинуть не лоно, а фаллос – если, конечно же, сердце еще не охватила усталость от жизни, когда смерть зовет к себе обещанием блаженства вместо предшествовавших этому соблазнов любви. Мы проходим полный цикл, от могилы лона к лону могилы: неясное, загадочное вторжение в мир физической материи, которая скоро сойдет с нас, рассеявшись как субстанция сновидения. И, оглядываясь на то, что обещало быть нашим неповторимым, непредсказуемым и опасным приключением, мы видим: все, чем мы будем обладать к концу пути, – это ряд стандартных метаморфозов, таких же, через которые прошли все мужчины и женщины, во всех уголках мира, во все известные времена и под любой самой невероятной маской цивилизации.

Так, например, существует история о великом Миносе, царе острова – империи Крит в период расцвета его торговли. В ней говорится, что Минос нанял известного искусного мастера Дедала, чтобы тот придумал и построил для него лабиринт, где можно было бы спрятать что – то, чего весь его двор одновременно и стыдился и боялся. Ибо в его дворце находился монстр, родившийся у Пасифаи, царицы. Говорится, что царь Минос, защищая торговые маршруты, был занят важными сражениями; а тем временем Пасифаю совратил великолепный, снежно – белый, рожденный морем бык. В действительности ничего хуже того, что совершила собственная мать Миноса, не произошло: матерью Миноса была Европа, и хорошо известно, что на Крит ее перенес бык. Этот бык был богом, Зевсом, а благородным сыном этого священного союза стал сам Минос – которого теперь повсюду уважали и которому с готовностью служили. Как же в таком случае Пасифая могла предположить, что плодом ее собственной неосторожности будет чудовище: этот маленький сын с человеческим телом, но головой и хвостом быка?

Люди винили во всем царицу; но царь чувствовал и свою долю вины. Очень давно бык этот был послан богом Посейдоном, когда Минос еще соперничал со своими братьями за престол. Минос заявил, что трон принадлежит ему по праву, данному богом, и обратился к богу с молитвой, чтобы тот в качестве знака прислал из моря быка; свою молитву он скрепил клятвой немедленно принести животное в жертву в качестве подношения и символа своего служения. Бык появился, и Минос взошел на престол; но когда он увидел великолепие посланного зверя и представил какие выгоды ему сулит владение таким животным, то решил рискнуть на соответствующую замену – сочтя, что бог не обратит на это особого внимания. И, возложив на алтарь Посейдона своего лучшего белого быка, он присоединил другого к своему стаду.

Критская империя достигла процветания в условиях благоразумного правления этого прославленного законодателя и образца общественных добродетелей. Столица Крита, город Кнос стал роскошным, изысканным центром главной торговой империи во всем цивилизованном мире. Корабли критского флота отправлялись ко всем островам и портам Средиземноморья; критские товары ценились в Вавилонии и Египте. Отважные суденышки пробивались даже через Геркулесовы Столбы в открытый океан, направляясь затем на север за золотом Ирландии или оловомКорнуэлла13, а также на юг, огибая выдающийся в море Сенегал, к далекой стране Йоруба и удаленным рынкам слоновой кости, золота и рабов14.

Тем временем на родине Посейдон вдохнул в царицу неукротимую страсть к быку. И она уговорила искусного царского мастера, несравненного Дедала, изготовить для нее деревянную корову, которая ввела бы быка в заблужение – и в которую она с нетерпением вошла; и бык был обманут Царица родила чудовище, которое со временем стало опасным. И снова был призван Дедал, на этот раз царем, для того чтобы возвести огромный лабиринт с тупиками, в котором можно было бы укрыть это существо. Настолько искусным было это сооружение, что, закончив его, Дедал сам едва нашел обратный путь к выходу. Туда и поместили Минотавра: и впоследствии посылали к нему на съедение юношей и девушек, доставляемых из критских владений в качестве дани с завоеванных народов15.

Таким образом, согласно древней легенде, первичная вина лежала не на царице, а на царе; и он действительно не мог ни в чем ее винить, ибо понимал, что совершил. Он обратил государственное событие в личное обретение, тогда как весь смысл его возведения на трон заключался в том, что он больше не являлся частным лицом. Жертвоприношение быка должно было символизировать его самоотверженное подчинение своему долгу. Присвоение же его, напротив, представляло стремление к эгоцентричному самовозвеличиванию. И таким образом царь «божьей милостью» превратился в опасного тирана Хвата – помышляющего о собственной выгоде Точно так же, как традиционные обряды перехода учат человека умирать по отношению к своему прошлому и возрождаться к будущему, так и великие церемонии формального введения сан лишают его приватного интереса и облачают в мантию его профессии Таков был идеал, будь человек ремесленником или царем. Однако святотатством несоблюдения обряда индивид отрезал себя как единицу от большого единого, от всего сообщества: и таким образом Единое разбивалась на множество единиц, и здесь начиналась борьба, в которой каждая единица выступала сама за себя и могла подчиниться только силе.

Образ тирана – монстра встречается в мифологии, в народных преданиях, легендах и даже кошмарах по всему миру; и повсюду его характерные черты по существу одинаковы. Он является стяжателем общих благ. Он – это чудовище, алчно заявляющее о своем праве «мое и мне». Опустошение, вызываемое им, в мифологии и сказке описывается как всеобщее разорение всех его владений. Это может быть не более чем его семья, его собственная извращенная психика или каждая жизнь, которую он разбивает прикосновением своей дружбы и покровительства; это опустошение может охватывать и всю его цивилизацию. Раздутое эго тирана является проклятием для него самого и его мира – независимо от того, насколько преуспевающими могут представляться его дела. Ужасающий самого себя, терзаемый страхом, готовый во всеоружии встретить и дать отпор ожидаемым нападкам со стороны своего окружения (которые главным образом являются отражением его внутреннего, неподдающегося контролю стремления к обладанию), этот гигант самодостаточной независимости является всемирным предвестником несчастья, даже вопреки тому, что сам он может верить, что его намерения исполнены человеколюбия. Куда бы он ни приложил свою руку, там раздаются стенания (если не во всеуслышание, то в каждом сердце – еще более печальные); вздымается мольба о герое – избавителе со сверкающим мечом в руке, удар которого, прикосновение которого, само появление которого освободит землю.

Здесь никто не может ни встать, ни сесть, ни лечь,

Здесь нет даже безмолвия в горах,

А лишь сухой, бесплодный гром без дождя.

Здесь нет даже уединения в горах,

А лишь красные угрюмые лица, ухмыляющиеся и брюзжащие

Из дверей своих домов с потрескавшейся глиной16.

Герой – это человек, самостоятельно пришедший к смирению. Но смирению с чем? Именно это и является той загадкой, что мы должны разрешить сегодня, и основной миссией, историческим подвигом героя. Как указывает профессор Арнольд Д.Тойнби в своем шеститомном исследовании законов подъема и гибели цивилизаций17, раскол души, раскол общества не может быть разрешен никакой схемой возврата к добрым старым временам (архаизм) или программами, обещающими построение идеального предполагаемого будущего (футуризм), ни даже самой реалистичной, практической работой, направленной на то, чтобы снова сплотить воедино распадающиеся элементы. Только рождение может победить смерть – рождение, но не возрождение старого, а именно рождение нового. В самой душе, в самом обществе – чтобы продлить наше существование – должно длиться «постоянное рождение» (палингенез), сводящее к нулю непрерывное повторение смерти. Ибо если мы не возрождаемся, то именно наши победы вершат работу Немезиды: роковой исход вырывается из – под личины нашей собственной добродетели. Значит мир – это западня; война – западня; перемены – западня; постоянство – западня. Когда приходит день победы нашей смерти, она настигает нас; и мы ничего не можем сделать, кроме как принять распятие – и воскреснуть; быть расчлененными, а затем возродиться.

Тесей – герой, сразивший Минотавра, попал на Крит извне как символ и орудие поднимающейся греческой цивилизации. Это было явление живое и новое. Но принцип возрождения можно поискать и найти и в пределах империи самого тирана. Профессор Тойнби использует термины detachment (отрешенность) и transfiguration (преображение) для характеристики кризиса, результатом которого является достижение более высокого духовного уровня, делающего возможным возобновление сознательной работы. Первый шаг – отрешенность, или уход, заключается в радикальном переносе ударения с внешнего на внутренний мир, с макро – на микрокосм, в отступлении от безрассудств мирской пустоши к спокойствию вечного внутреннего царства. Но, как нам известно из психоанализа, именно это царство является детским бессознательным. Это то царство, в которое мы вступаем во время сна. Мы вечно носим его в самих себе. В нем находятся все великаны – людоеды и таинственные помощники из нашей детской, вся магия нашего детства. И что более важно, все потенциальные возможности жизни, которые мы так и не смогли реализовать, став взрослыми, все эти наши другие «я» тоже находятся там; ибо подобные золотые семена не погибают. И если бы лишь часть от общей суммы всего утерянного можно было вынести на свет дня, то мы бы почувствовали удивительный прилив сил, яркое обновление жизни. Мы бы возвысились в наших достоинствах. Более того, если бы нам удалось вынести на свет нечто забытое не только нами самими, а всем нашим поколением или даже всей нашей цивилизацией, то мы действительно могли бы стать благодетелями, героями культуры настоящего – фигурами не только локального, но и всемирного исторического момента. Короче говоря, первая задача героя состоит в удалении с мировой сцены вторичных следствий в те каузальные зоны психики, в которых действительно скрыты все проблемы; в прояснении имеющихся там проблем, в разрешении их для самого себя (то есть в том, чтобы сразиться с демонами детской его собственной культуры) и в прорыве к неискаженному, непосредственному восприятию и ассимиляции того, что К.Г.Юнг назвал «архетипными образами»18. Этот процесс известен в индуизме и буддизме как viveka, «установление различия».

Архетипы, которые обнаруживаются и ассимилируются таким образом, полностью соответствуют тем, что в ходе развития человеческой культуры инспирировали основные образы ритуала, мифологии и сновидения. Это «вечные, являющиеся в сновидениях»19, которых не следует путать с индивидуально модифицированными символическими фигурами, которые являются человеку в мучительных кошмарах и в бреду сумасшедствия. Сновидение – это персонифицированный миф, а миф – это деперсонифицированное сновидение; как миф, так и сновидение символически в целом одинаково выражают динамику психики. Но в сновидении образы искажены специфическими проблемами сновидца, в то время как в мифе их разрешения представлены в виде, прямо однозначном для всего человечества.

Следовательно, герой – это мужчина или женщина, которым удалось подняться над своими собственными и локальными историческими ограничениями к общезначимым, нормальным человеческим формам. Такие видения, идеи и вдохновения человека приходят нетронутыми из первоистоков человеческой жизни и мысли. И поэтому они отражают не современное переживающее распад общество и психику, а извечный неиссякаемый источник, благодаря которому общество может возрождаться. Герой как человек настоящего умирает; но как человек вечности – совершенный, ничем не ограниченный, универсальный – он возрождается. Поэтому его вторая задача и героическое деяние заключаются в том, чтобы вернуться к нам преображенным и научить нас тому, что он узнал об обновленной жизни20.

«Я бродила в одиночестве по предместью большого города, среди глухих грязных улочек, вдоль которых располагались мрачные приземистые дома, – рассказывает современная женщина, описывая свой сон. – Я не знала, где нахожусь, но мне нравилось обследовать место куда я попала. Я выбрала ужасно грязную улицу, которую пересекала открытая сточная канава, и пошла по ней между рядами лачуг. Вскоре я увидела небольшую речушку, отделявшую меня от более возвышенной и сухой местности, где была мощеная улица. Река была славная, абсолютно чистая, бегущая по травянистому руслу. Я могла видеть колышащуюся под водой траву. Не видно было ни одного места, где можно было перебраться на другую сторону, поэтому я зашла в небольшой домик и попросила лодку. Мужчина, которого я там нашла, сказал, что, конечно же, поможет мне перебраться через реку. Он вынес небольшой деревянный ящик и поставил его у самой кромки реки, и я сразу же увидела, что с помощью этого ящика смогу легко перебраться на другой берег Я почувствовала, что все опасности остались позади, и мне хотелось хорошо вознаградить этого человека.

Размышляя об этом сне, я отчетливо чувствую, что не было никакой необходимости отправляться туда, где я оказалась, и что я могла выбрать приятную прогулку по мощеным улицам. Я отправилась в это грязное предместье потому, что предпочла приключение и, начав, должна была идти дальше... Когда я думаю о том, как упорно я шла вперед во сне, то кажется будто я знала, что впереди меня ждет что – то прекрасное, вроде этой чудесной реки с чистой травой вдоль берега и твердой мощеной дорогой за ней. Если размышлять в таком ключе, то это стремление вперед оказывается похожим на решимость родиться – или, скорее, заново родиться – в духовном смысле. Наверное, некоторые из нас должны пройти по мрачным, окольным дорогам, прежде чем найти реку покоя или прямой путь к своей духовной цели»21 .

Женщина, видевшая этот сон, – выдающаяся оперная актриса, и, подобно всем, кто предпочел идти не по проторенным дорогам современности, а последовать особому, едва слышимому зову приключений, который улавливают лишь те, кто прислушивается не только к тому, что извне, но и к тому, что внутри, ей пришлось идти своим собственным путем в одиночку, преодолевая необычайные трудности, «через запустение грязных улиц»; она познала темную ночь души, тот темный лес в середине нашего жизненного пути, о котором писал Данте, и все круги ада:

Я увожу к отверженным селеньям,

Я увожу сквозь вековечный стон,

Я увожу к погибшим поколеньям22.

Удивительно, что в этом сновидении детально воспроизводится основная схема универсальной мифологической формулы приключений героя. Эти имеющие глубокое значение лейтмотивы – препятствия, опасности и счастливый случай в пути – мы найдем на последующих страницах видоизмененными в сотни форм. Вначале на пути сновидца возникает открытая сточная канава23, затем абсолютно чистая река, бегущая по траве24, затем появление добровольного помощника в критический момент25 и высокий берег за последним потоком (Земной Рай, Земля за Иорданом)26 – вот вечно повторяющиеся темы чудесной песни возвышенного путешествия души. И каждый, кто отважился прислушаться и последовать тайному зову, познал опасности рискованного одинокого перехода:

Остер, как лезвие бритвы, неодолим, недоступен этот

путь – говорят мудрецы21.

В данном случае спящей удается перебраться через реку с помощью подаренного ей небольшого деревянного ящика, который в этом сновидении занимает место более привычных челна или моста. Это символ ее собственного особого таланта и силы, с помощью которых она была перенесена через воды мира. Женщина, видевшая этот сон, ничего не рассказала нам о своих ассоциациях, поэтому мы не знаем, какое особое содержимое мог скрывать в себе этот ящик; но это, конечно же, разновидность ящика Пандоры – этого небесного дара богов прекрасной женщине, наполненного семенами всех благ и тревог бытия и несущего в себе силу, обещающую заступничество и дарующую надежду. С его помощью спящая перебирается на другой берег. С помощью подобного чуда через океан жизни будет перенесен каждый, чьей трудной и опасной задачей станет раскрытие и совешенствование самого себя.

Множество мужчин и женщин выбирают менее рискованный путь, следуя сравнительно бессознательным требованиям гражданских и родовых установлений. Но эти искатели также спасаются благодаря унаследованным обществом символическим формам поддержки индивида, обрядам перехода, несущим благодать таинств, дарованных древнему человечеству спасителями и дошедших до нас через тысячелетия. В этом лабиринте человеческих влечений и полагаемым им извне ограничений действительно отчаянной оказывается участь тех, кто не знает ни внутреннего зова, ни внешней доктрины; то есть сегодня большинства из нас. Где же наш проводник, где наша нежная дева Ариадна, которая снабдила бы нас тонкой нитью, дарующей силу встретиться лицом к лицу с Минотавром и надежду вернуться на волю после того, как чудовище будет найдено и убито?

Рис. 2. Минотавромахия.

Ариадна, дочь царя Миноса, влюбилась в прекрасного Тесея в тот момент, как увидела его сходящим на берег с корабля, который доставил несчастных афинских юношей и девушек на съедение Минотавру. Она нашла способ поговорить с ним и сообщила, что поможет ему выбраться из лабиринта, если он пообещает увезти ее с собой с Крита и взять в жены. Обещание было дано. После этого Ариадна обратилась за помощью к искусному Дедалу, чье мастерство позволило построить лабиринт, единственного обитателя которого произвела на свет мать Ариадны. Дедал дал девушке просто клубок льняной нити, которую попавший в лабиринт герой мог закрепить у входа и разматывать по мере продвижения вперед. Поистине – мы нуждаемся в такой малости! Но без нее вход в лабиринт не оставляет надежды на спасение.

И эта малость почти под рукой. Самое любопытное, что именно тот умелец, который, служа грешному царю, явился «головой», стоящей за безнадежностью спасения из лабиринта, с такой же готовностью может служить и целям освобождения. Но рядом должно биться сердце героя. Столетиями Дедал олицетворял тип художника – ученого: этот феномен необычайной, почти сатанинской безучастности человека, стоящего вне нормальных рамок социальной оценки и подчиняющегося морали не своего времени, а своего искусства. Он является героем мысли – прямодушным, бесстрашным и полным уверенности в том, что истина, когда он ее отыщет, сделает нас свободными.

Теперь мы, так же как некогда Ариадна, можем обратиться к нему. Лен для своей нити он собрал на полях человеческого воображения. Столетия землепашества, десятилетия селекции, работа бесчисленных рук и сердец – все это пошло на то, чтобы выработать эту плотно сплетенную пряжу. Кроме того, у нас даже нет необходимости пускаться в это рискованное путешествие в одиночку; ибо перед нами прошли герои всех времен; лабиринт тщательно изучен; нам лишь следует придерживаться путеводной нити, отмечающей тропу героя. И там, где мы боялись обнаружить нечто отвратительное, мы найдем бога; там, где мы рассчитывали вырваться наружу, мы попадем в самое сердце своего собственного существования; там, где думали остаться в одиночестве, мы встретимся лицом к лицу со всем миром людей.

Трагедия и комедия

«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по – своему». Этими пророческими словами граф Лев Толстой начал свой роман о духовном расколе героини его современности, Анны Карениной. На протяжении семи десятилетий, прошедших с тех пор, как эта пришедшая в полное смятение супруга, мать, охваченная слепой страстью женщина бросилась под колеса поезда – жестом, символизирующим то, что уже произошло с ее душой, завершая трагедию дезориентации – потоки романов, газетных сообщений и не запечатленных воплей отчаяния, сливаясь в неистовый дифирамб, воспевают быка – демона лабиринта – гневного, разрушительного, сводящего с ума, воплощающего в себе того же самого бога, который, в милосердии своем, являет собой обновляющее начало мира. Современный роман, подобно греческой трагедии, воспевает таинство расчленения, каковым и является жизнь во времени. Счастливый конец справедливо презирается как введение в заблуждение; ибо мир, каким мы его знаем и каким мы его видим, сулит нам лишь один конец – смерть, разрушение, расчленение и распятие нашего сердца с уходом того, что мы любили.

«Жалость – это чувство, которое охватывает разум в присутствии всего того, что составляет глубокий и непреходящий смысл человеческих страданий, и тем самым приобщает нас к страдающему человеку Ужас – это чувство, которое охватывает разум также в присутствии всего того, что составляет глубокий и непреходящий смысл человеческих страданий, и тем самым приобщает нас к скрытой причине»28. Как отмечал Гильберт Мюррей в своем предисловии к английскому переводу Поэтики Аристотеля29, трагический катарсис (то есть, «очищение», или «очистка» эмоций зрителя трагедии через переживание жалости или ужаса) соответствует прежнему ритуальному катарсису («очищению общины от скверны пороков прошедшего года, от заразы греха и смерти»), функцию которого выполняли празднество и мистерии с расчленением бога – быка Диониса. В мистериальном действе медитирующий разум сливается не с телом, смерть которого демонстрируется, а с вечным началом жизни, которое некоторое время пребывало в этом теле и в это время представляло собой реальность в облачении видимости (одновременно страдательного начала, и скрытой причины), субстрата в котором растворяются наши я, когда «трагедия, что разбивает лицо человека»30, раскалывает, разбивает и разрушает наш бренный остов.