Основные функции права

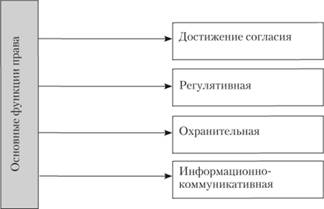

Выделяют четыре основные функции права (рис.11.3):

1) достижение согласия в обществе посредством включения индивидов и общностей в единую систему социальной организации;

Рис. 11.3. Функции права

2) регулирование разнонаправленных и разномотивированных действий людей как посредством установления обязанностей, запретов и дозволений, так и с помощью стимулирования позитивной для общества в целом деятельности;

3) охранительную функцию, проявляющуюся в защите общественных отношений, охране интересов граждан, социальных групп посредством предотвращения правонарушений, а также восстановления нарушенных прав;

4) информационно-коммуникативную функцию, обусловленную предписывающим характером правовых норм – правовая информированность уже сама по себе играет важную роль в упорядочении сознательной деятельности людей.

Структура правовой культуры

Правовая культура, если исходить из принятого нами подхода к определению структуры культуры[1], также может быть рассмотрена в двух срезах: как специализированный и обыденный уровни правовой культуры.

Основой специализированной правовой культуры являются установления, которые на протяжении столетий формировались в повседневной жизни в процессе взаимодействия людей с природой, друг с другом, с культурными объектами. Культурный аспект права в том и заключается, что правовые нормы узаконивают уже существующие формы и образцы социально-культурной реальности. В развитых правовых системах нормы правопорядка сформированы во всех социально значимых сферах жизни и деятельности людей: политика, экономическая сфера, труд, собственность, образование, семья и т.п. Именно степень развитости правовых установлений позволяет говорить об уровне правовой культуры государства.

Носителями специализированной правовой культуры являются те профессионалы, которые заняты в сфере выработки и реализации правовых норм. Важное место в правовой системе принадлежит судам и юридической гильдии. Профессиональная культура людей, занятых в этой сфере, тем выше, чем более отчетливо они в своей судебной практике понимают границы свободного обращения с правом: эти границы не поддаются абсолютной формализации, так как всегда существует разрыв между реальным и идеальным, который невозможно "прописать" в законе. В числе требований к профессионализму носителей специализированной правовой культуры такие качества, как глубокие знания, логическое мышление, память и т.п., т.е. в принципе все то же самое, что необходимо профессионалам в любом виде интеллектуальной деятельности.

Но кроме интеллектуальных качеств, которые специалист получает в процессе соответствующего образования, должностное лицо, занятое в правовой сфере, должно обладать рядом свойств, культивирование которых только и позволяет говорить о профессиональной культуре личности специалиста в области права. Речь идет о развитом чувстве социальной справедливости, порядочности, добросовестности, чуткости, уравновешенности, самокритичности и некоторых других личностных качеств. Эти универсальные требования, однако, могут отличаться друг от друга в конкретном преломлении той или иной культурной или идеологической традиции. Так, представления о социальной справедливости буржуазного и социалистического варианта прямо противоположны.

В структуру профессиональной культуры входит также и умение опираться в принятии решений на уровень знаний и исследовательские разработки, проводимые в других областях, но имеющие отношение к правовой сфере, – в экономической науке, истории, педагогике, психологии, медицине и т.п. Отмстим особую значимость знаний о культуре в целом, ее структуре, динамике, специфических особенностях разных культур, что, безусловно, минимизирует риск неправильных, несправедливых судебных решений.