Эффекты политической рекламы

Основная цель политической рекламы – изменение аттитюдов и, соответственно, поведения людей в ситуации выборов. Однако чаще политическая реклама приводит к укреплению уже существующих установок или же помогает сделать выбор людям, не имевшим четких приоритетов ранее.

Можно говорить о когнитивных и эмоциональных эффектах воздействия политической рекламы.

Когнитивные эффекты воздействия политической рекламы:

• кристаллизация установок – как правило, установки, существовавшие у человека ранее, укрепляются в ходе политических кампаний;

• подкрепление установок – человек, имеющий определенные, но не очень прочные установки, находит им подтверждение в рекламе; таким образом, политическая реклама помогает удержать не очень уверенных сторонников кандидата;

• изменение установок происходит реже, однако такие случаи также возможны при эффективно простроенной рекламной кампании.

Эмоциональные эффекты воздействия политической рекламы:

• эмоциональное принятие кандидата;

• эмоциональное непринятие кандидата.

Политические дебаты – очень популярный прием в западных странах, но нс очень эффективно использующийся в России. Первые дебаты состоялись в США в 1960 г. (в них выступали кандидаты в президенты Кеннеди и Никсон), и затем стали проводиться регулярно. В России первые телевизионные дебаты появились в 1990-е гг., и приобрели большую популярность. Однако в последние годы их значение снизилось. В передаче "Выборы 2012. Дебаты" Владимир Путин отказался принимать участие, за него участвовали его представители. В качестве дебатов можно рассматривать и некоторые ток-шоу, например, шоу Владимира Соловьева "Поединок". В результате таких шоу происходит, как правило, кристаллизация установок зрителей. Однако в случае с подсчетом голосов за того или иного кандидата, результаты этих подсчетов могут провоцировать изменение установок за счет эффекта "присоединения к большинству или выигравшей стороне". Для успеха в теледебатах важны эффектный имидж, умение вызывать у аудитории ощущение "своего", четкое представление своей позиции.

Пример из практики. Следующий фрагмент из интервью с Владимиром Соловьевым является яркой иллюстрацией к проблеме политических дебатов в России. В то же время само интервью является продукцией массовых коммуникаций, демонстрирующей воздействие на когнитивную и эмоциональную сферу потенциальных избирателей – зрителей дебатов.

09.02.2012, DV-Reclama.ru

В чем смысл политических дебатов в России

Время говорить

Соловьев объяснил, в чем смысл политических дебатов в России

В понедельник, 6 февраля, стартовали предвыборные дебаты зарегистрированных кандидатов в президенты. "Лента.ру" расспросила одного из модераторов дебатов, многолетнего ведущего политических дискуссий на телевидении Владимира Соловьева, действительно ли в этом мероприятии есть смысл и какая стратегия обеспечивает кандидатам наибольший успех.

Начнем с самого общего вопроса: дебаты вообще – это шоу или действительно дискуссия, соревнование политических платформ?

Это больше зависит от участников. Политика – это всегда шоу, потому что когда политика скучная, она нс заставляет души людей вибрировать. Политика всегда чуть больше, чем рацио – т.е. кроме разума работают еще и внутренние ощущения. Это как с человеком: ты на него смотришь, он не успевает раскрыть рот, а ты уже понимаешь, это твоя химия или нет.

То есть политики соревнуются в харизматичности, а не в разумности своих политических платформ?

Оценить разумность платформы зачастую довольно сложно, и часто приходится сталкиваться с классическими проявлениями популизма. Не все из нас экономисты, не все социологи, не все финансисты – как мы можем оценивать? "Я сделаю вас богатыми" – смешно звучит, "я сделаю вас здоровыми" – хотелось бы поверить. Это что, соревнование стариков Хоттабычей?

Для партийных лидеров, политиков, борющихся за власть, довольно естественно что-то обещать, разве нет?

Конечно, нет. Потому что тогда политик будет ориентироваться на среднестатистического гражданина. А он всегда чуть менее образован и чуть менее умен, чем те консультанты, которые пишут программы. Поэтому политик, скорее, должен показать, что он неравнодушен, что он осознает проблемы, стоящие перед обществом, что он искренне хочет их решить и у него есть понимание, как это сделать.

Политик никогда не излагает всю свою программу, потому что в этом случае он окажется слишком умным для выборов. Это как если бы Алексей Леонидович Кудрин вышел и начал рассказывать про агрегаты Ml, М2 и М3. Пять человек послушают и скажут: "Вау, круто, я за него отдам свой голос". А остальные скажут: "Дедушка, вы о чем?"

На дебатах побеждает тот, кто максимально точно соответствует вибрациям народа.

А как же непопулярные реформы?

А непопулярные реформы никогда не проводятся политиками, они всегда проводятся их командой технологов. Если выходит человек и говорит: "Я придумал непопулярную реформу, и я ее сейчас проведу в жизнь!" – такого человека никогда не изберут.

Выходит, что дебаты не отражают реальных качеств и намерении политиков?

Дебаты отражают реальные качества политика, но политик всегда больше чем один, это всегда команда. Политик, выходя на дебаты, может получить мандат доверия, если он убедит страну, что иного выхода, кроме проведения непопулярных реформ, нет, что иначе будет хуже. Опять-таки, для этого нужно быть тонким психологом, нужно убедить людей полюбить себя, поверить себе.

Вообще, с вашей точки зрения, участие в дебатах или в программах, подобных "Поединку", выигрышно для политика или нет?

Бывает по-разному. Например, когда Янукович избирался, он не пошел на дебаты с Тимошенко и поэтому победил. Потому что, когда мужчина дебатирует с женщиной, это очень тяжело всегда. Мужчина, кричащий на женщину, всегда проигрывает.

А в случае дебатов мужчины с мужчиной? В такой ситуации участие в дебатах – это плюс или минус для кандидата?

Если кандидат сильный, то дебаты – это выигрыш. Если кандидат недорассчитал, то проигрыш. Еще очень важен разрыв между кандидатами. Когда очень сильный кандидат дискутирует с бесконечно слабым, то он его подтягивает к своему уровню, и ему в этой ситуации выиграть нечего. В этом, кстати, большая проблема Путина.

А выигрыш или проигрыш на дебатах, по вашим наблюдениям, сильно сказывается на имидже политика?

Во время дебатов не проводится голосование, так что победа того или иного участника – это очень субъективное ощущение. Голосование есть на "Поединке", и видно, что все не так просто. Проходит время, и люди уже не помнят, кто побеждал, кто проигрывал, но помнят, что тот или иной политик был ярким или убедительным.

А может ли хороший политик быть при этом плохим дебатером?

Да, такое бывает.

Может ли участие в дебатах для каких-то политиков негативно сказаться на их карьере?

Нет, потому что они всегда выбирают определенную форму. Например, когда Буш вынужден был выступать против демократов, он хорошо понимал, что по сравнению с ушедшим с поста Клинтоном он сильно проигрывает, потому что Клинтон был очень яркий оратор. И Буш, получивший замечательное юридическое образование на Севере, играл образ южанина и деревенщины, понимая, что именно здесь его аудитория. И он победил, потому что он был "своим" для аудитории. Неумение быть "своим" – трагедия Григория Алексеевича Явлинского. Он очень умный, и люди не чувствуют в нем "своего", поэтому и голосуют мало.

Можете привести еще примеры политиков, которые, не будучи очень хорошими спорщиками, выбирают для себя удачный образ?

Например, Миронов. Дебаты – не его сильная сторона. У него сильны другие стороны: доброго геолога, порядочного человека, питерского интеллигента с негромким голосом, которому сложно поступать в духе "раззудись, плечо!".

Вопрос к вам как к постоянному модератору политических дискуссий: что вызывает наибольшие симпатии и антипатии у зрителей? В том же "Поединке", например, регулярно бывают ситуации, когда рейтинг одного из политиков начинает расти в то время, когда говорит второй.

Симпатии вызывает соответствие своему образу. Если ты взрослый дедушка, ты и будь взрослым дедушкой. Почему, например, так многим нравится Зюганов – потому что он какой-то настоящий. У него голос доверительный, его ассоциируешь с каким-нибудь своим дальним профессорским родственником. Что-то такое в нем есть.

Это хорошо. Или взять Хинштейна. Смотришь на него и думаешь: вот какой молодец, как он борется спокойно, грамотно!

Людям нравится, когда они ассоциируют дебатеров с понятным образом: честного следователя, тонкого писателя, мечущегося интеллигента, народного защитника. Политика – это всегда Шекспир, это всегда чистые страсти. Когда есть эта чистая страсть, произведение становится вечным. Настоящая драма.

Антипатии вызывает непопадание в ожидания зрителей. На одной из моих передач Никита Михалков два раза подряд проиграл Виктору Ерофееву. При этом происходило ровно то, о чем вы говорите: когда говорил Никита, голосовали за Виктора, когда говорил Виктор, голосовали за Никиту. Никита говорил больше, поэтому проиграл. Михалков проиграл, когда начал пытаться говорить о третьем сроке Путина. Если бы он вышел и сказал: "Путин нравится страшно. Чувствую – мое. Я всецело за третий срок", – не было бы вопросов, он бы выиграл. Но он начал как-то невнятно объяснять. Когда народ не понимает четкой позиции, видит, что человек юлит, он испытывает антипатию.

Еще люди голосуют против, когда видят, что человек начинает хамить не по теме. Например, тот же Жириновский проиграл как-то Левичеву, когда стал просто хамить ему, не защищая при этом народ. Когда человек не может себя проассоциировать с тобой, он за тебя не голосует.

Еще не нравится непонимание жизни. Если ты начинаешь говорить: "А че, я думаю, что нормально – взять и нахапать, в чем проблема? Какие проблемы с образованием? Нормально все у нас. Да у нас вообще все в порядке". Это смотрится дико, люди думают: "Ты что, дурак, что ли? Ты выйди на улицу и посмотри".

Еще людям не нравится несоответствие собственным словам – политики умудряются допустить логические противоречия во время одной речи.

***

Действительно ли дебаты способны изменить политические пристрастия аудитории?

Да, причем кардинально. Фактически, это и есть основной инструмент политической борьбы на сегодняшний момент, потому что как бы широко ни был распространен Интернет, телевизор не стали смотреть меньше.

Бывало так, чтобы после дебатов между политиками портились отношения? Или они это рассматривают как игру, ритуал?

Политики очень разные. Если помните, в "Вестях" показывали приход Чурова в Думу. И все эти думские оппозиционеры сначала орали на Чурова, обвиняли, а потом пошли с ним целоваться, обниматься и шептаться. Все эти фразы – "Чурова в отставку" – полная чушь. Система устроена таким образом, что Чуров вообще не при делах.

Или вот господин Ресин попал в Думу, и рассказывал: "Я не понимаю, что происходит! Под камерой они орут друг на друга, дерутся, матерятся, а потом идут вместе миловаться и обедать!"

То есть горячие политические споры на дебатах – это некий ритуал, а вне дебатов они находятся во вполне дружеских отношениях?

Для многих – да, ритуал. Отношения у них не дружеские, а, скажем так, рабочие. Они друг друга много лет знают и, когда встречаются на дебатах, здороваются, после дебатов – прощаются. Но в ходе споров они искренне выражают свою точку зрения, они искренне в этот момент так думают.

А почему в дебатах, например в думских, не участвовали, скажем так, самые интересные народу игроки? Я имею в виду Путина и Медведева.

Во-первых, Путин еще, может быть, будет участвовать, он официально ни от чего не отказывался. Это раз. А Медведев – мне жаль, что он не участвовал, я считаю, что это была большая ошибка "Единой России".

Я был бы только рад, если бы Медведев согласился принять участие в дебатах. И хорошо было бы, чтобы существовали внутрипартийные дебаты. Но для этой цели надо изменить Конституцию. Потому что, если у вас парламентская республика, то тогда парламент играет роль, потому что он определяет, кто будет управлять страной. А когда у нас суперпрезидент – де-факто ему вообще пополам, что там о нем думают, пока не начнутся следующие выборы. Чего ему париться? Он может только проиграть от похода, а не выиграть.

Это как раз проявление нездоровости, конечно, несовершенства нашей демократии. Именно поэтому у президента возникает свое ощущение того, что происходит в стране, базирующееся на его увлечении Интернетом, на ближнем круге советников или на том, как готовятся материалы, которые кладутся ему на стол. Но он теряет это живое ощущение народа.

А в "Поединок" вы Медведева приглашали?

Нет, в "Поединок" не приглашали.

Почему?

Потому что президенты никогда не ходят, к сожалению. Конечно, формально ты приглашаешь, но тебе вежливо говорят, что нет. С другой стороны – с кем Президент страны может пойти на дебаты?

Это зависит от того, какая тема обсуждается.

Любая. Как вы себе это представляете, он будет с кем дебатировать? С Навальным? А кто такой Навальный? С лидерами системных партий? А кто такие лидеры системных партий? За него проголосовал весь народ, он Президент.

Сейчас Путин является премьером. И все четыре года он мог дебатировать по решениям правительства с представителями партий, которые выступали против.

Тоже сложный вопрос. Я бы дебатировал. Но они выбирают такой вариант, заставить их мы не можем. Заставить нашу исполнительную власть ходить на дебаты невозможно. Это одна из основных проблем России, что у нас власть не считает нужным слышать людей, не дает обратной связи[1].

Использование новостей в политической пропаганде – очень популярный прием; при этом, если на политическую рекламу тратятся значительные суммы, то использование новостей часто не стоит кандидату ни копейки. При использовании новостей в политической пропаганде применяются следующие методы:

• создание псевдособытий – намеренное участие кандидата в событиях, которые могут привлечь внимание прессы. Эго позволяет кандидату постоянно появляться в выпусках новостей, вследствие чего он оказывается постоянно в фокусе внимания аудитории;

Пример из практики. Создание псевдособытий активно использовалось как прием политической пропаганды во время выборов Президента России в 2012 г. Вот пример из выпуска вечерних новостей (21.00 на Первом канале ТВ[2]:

21.00 Спецрейс МЧС России доставил в Москву на лечение 10 пострадавших при пожаре в кафе Волгограда.

21.03. Президент вносит в Думу законопроект о новых правилах формирования парламента.

21.05. Дмитрий Медведев провел совещание по экономическим вопросам.

21.07. Премьер посетил федеральный научный центр детской онкологии.

21.10. Путин провел совещание по вопросам реализации демографической политики.

Далее следуют остальные новости.

Итак, за первые 10 минут выпуска новостей зрители увидели два сюжета с участием действующего Президента, и два сюжета с участием будущего. Примерно аналогичным образом структурировались все ежедневные выпуски новостей в этот период (сравните с выпусками новостей в "спокойное", не предвыборное время). Какой посыл получала при этом аудитория?

• фрейминг (англ, frame – рама, каркас) – передача информации о событиях определенным образом. Фрейм может создаваться с помощью видеоряда, или с помощью использования "слов-зацепок" или метафор. Фрейминг задает направление мыслей зрителя, влияет на интерпретацию им события;

• искажение новостей (персонализация, фрагментация, драматизация, нормализация) – этот прием позволяет сместить акценты в сюжете и представить его в нужном свете.

Четыре вида искажения новостей выделены У. Беннетом[3]:

1) персонализация – представление события через персонажей, участвующих в ней;

2) фрагментация – подача информации в виде отдельных фрагментов, сюжетов, зачастую не связанных между собой. Фрагментация затрудняет операции анализа и обобщения информации зрителем и облегчает воздействие на его когнитивную структуру;

3) драматизация – представление новости в виде драматического сюжета; часто именно такие новости, которые можно представить в виде драмы, и отбираются для сюжетов новостей;

4) нормализация – преподнесение трудностей как частных проблем.

На характер политической пропаганды могут воздействовать все виды искажения новостей. В совокупности фрейминг и искажения новостей могут приводить к когнитивному сдвигу в сознании аудитории и таким образом воздействовать на восприятие реальности зрителями.

"Черный PR" в политической пропаганде. "Черный PR" – условное название технологий, связанных с неэтичным поведением в отношении политического противника, направленное на снижение его имиджа в глазах аудитории. Официально использование таких технологий запрещено, однако уличить в таком использовании достаточно сложно. Как правило, все технологии "черного PR" используют СМК.

По мнению А. П. Пазаретяна[4], к технологиям "черного PR" можно отнести следующие методы:

1) намеренное распространение слухов;

2) ложная информация;

3) сублиминальные приемы воздействия;

4) черная пропаганда.

Слухи – это предметная информация, передаваемая по межличностным каналам. Однако для запускания слуха часто используются средства массовой информации, в первую очередь "желтая пресса" и Интернет. После этого уже запущенный слух мгновенно передается по межличностным коммуникативным сетям.

Слухи часто интерпретируют как недостоверную информацию. Однако это необязательный критерий слуха: некоторые слухи могут иметь вполне достоверную основу, более того, по мнению А. П. Назаретяна, слухам свойственно реализовываться через некоторое время, т.е. информация, бывшая недостоверной, через какое-то время может оказаться реальностью.

Слухи – это не просто способ повлиять на чей-то имидж или изменить настроения аудитории. Слухи выполняют ряд важных социально-психологических функций:

• являются важным источником информации об общественном мнении в отношении социальных институтов и процессов;

• являются катализатором состояния общества или организации; возникновение множества слухов свидетельствует о нездоровом состоянии и необходимости изменений;

• являются важным инструментом формирования общественного мнения и политических настроений аудитории.

Виды слухов. А. П. Назаретян называет следующие критерии для классификации слухов.

Экспрессивный критерий:

• слух-желание: слух, выражающий желания аудитории (например, "скоро в руководстве произойдут значительные изменения"). Слух-желание дает надежду и заставляет людей расслабиться в ожидании светлого будущего или, напротив, работать на износ и терпеть лишения (как жили многие советские люди в ожидании "светлого будущего коммунизма"), Однако слух-желание опасен тем, что при отсутствии его реализации происходит разочарования и деморализация аудитории;

• слух-пугало: слух, отражающий страхи и опасения аудитории (например, "скоро произойдет девальвация рубля"). Эти слухи возникают часто в периоды социального напряжения;

• агрессивный слух – в отличие от слуха-пугала, вызывающего страх, агрессивный слух вызывает злобу и агрессию и может привести к агрессивным действиям. Так бывает, когда в возникающих несчастьях обвиняется какая-то социальная группа, например, "во всем виноваты евреи". Такие слухи возникают в ситуации напряженных отношений между социальными группами. Именно агрессивные слухи могут спровоцировать различные массовые движения и волнения.

Информационный критерий – указывает на степень достоверности слуха:

• недостоверный слух (-);

• слух недостоверный с элементами правдоподобия (–+);

• достоверный слух с элементами неправдоподобия (+–);

• достоверный слух (++++). Однако на практике слухи практически нс бывают полностью достоверными, так как в процессе циркуляции возникают искажения информации.

Искажения информации в процессе циркуляции слухов могут быть следующие:

• сглаживание: несущественные, по мнению аудитории, детали исчезают в процессе циркуляции слуха, сам сюжет становится короче и проще;

• заострение: сохранившиеся детали могут выходить на первый план и даже появляться новые;

• приспособление: сюжет подстраивается под стереотипы и ожидания аудитории.

Факторы возникновения слухов:

1) интерес к теме;

2) дефицит надежной информации;

3) фактор личного статуса;

4) фактор эмоционального баланса.

Вероятность возникновения слуха выражается формулой

С = И × Д,

где С – слух, И – интерес, Д – дефицит.

То есть для возникновения слуха важны интерес аудитории к данной проблеме, и при этом дефицит поступающей официальной информации относительно проблемы. Именно тогда возникают и множатся слухи. При этом дефицит информации обратно пропорционален количеству непротиворечивых официальных сообщений (на данный момент времени) и доверию к источнику, что выражается следующей формулой:

Д=1/(КС×ДИ),

где Д – дефицит информации, КС – количество сообщений, ДИ – доверие к источнику.

СМК используются также и для борьбы со слухами. А. П. Назаретян выделяет профилактическую и оперативную борьбу со слухами. Смысл профилактической борьбы со слухами состоит в своевременном информировании аудитории по актуальным для нее проблемам, а также эмоциональном насыщении информационого поля, что отвлекает аудиторию от агрессивных действий.

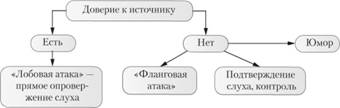

Оперативная борьба со слухом проводится тогда, когда слух уже появился. Существует несколько способов борьбы с негативным слухом. Для выбора стратегии борьбы необходимо определить уровень доверия аудитории к информационному источнику (рис. 4.10).

Если доверие высоко, то возможно использование "лобовой атаки" (терминология А. П. Назаретяна) – прямого опровержения слуха. Для этого организовывается выступление на телевидении или пишется специальная статья, где опровергается слух и приводятся соответствующие доказательства. Однако этот метод опасен тем, что может вызывать "эффект бумеранга" – усиление слуха.

При отсутствии высокого доверия к источнику (что бывает чаще всего) возможно использование следующих методов:

• "фланговая атака": без упоминания слуха по телевидению показываются сюжеты, противоречащие его содержанию. Например, если ОГЛАВЛЕНИЕ слуха – "кандидат голубой", то в сюжетах он показывается в сопровождении жены или невесты;

• юмор, доводящий слух до абсурда;

• подтверждение слуха – в некоторых случаях это необходимо, особенно когда речь идет о судьбах других людей и достоверном слухе (например, авария в Чернобыле). Подтверждение слуха помогает взять его под контроль.

Рис. 4.10. Алгоритм управления слухами

Таким образом, чем больше официальных непротиворечивых сообщений будет даваться относительно проблемы, в том числе с помощью прессы и телевидения, и чем выше будет доверие к источнику этих сообщений у аудитории, тем меньше будет дефицит информации и, следовательно, ниже вероятность распространения слухов.

Ложные сообщения как метод "черного PR" сейчас используются относительно редко, так как их легко опровергнуть, и в этом случае дискредитации подвергнется сам автор таких сообщений. Чаще ложные сообщения запускаются опять же в виде слухов.

Сублиминальные сообщения – довольно распространенный прием, так как в отличие от прямых ложных сообщений, его довольно сложно выявить. Сублиминальным, или подпороговым, называется такое воздействие, которое осуществляется "в обход" сознания и критического мышления адресата. Например, к таким методам относится "эффект 25-го кадра", мелькание картинок, различные техники внушения.

Последний метод черного PR – "Черная пропаганда" – это сообщение какой-либо информации с указанием ложного источника. Например, от имени определенного кандидата сообщаются вещи, порочащие его. Этот метод является неэтичным и незаконным, однако часто используется в недобросовестной политической борьбе.