Бихевиоризм и его отношение к сознанию, требования объективного метода. Программа бихевиоризма; основная единица поведения

Мы переходим к следующему крупному этапу в развитии психологии. Он ознаменовался тем, что в психологию были введены совершенно новые факты - факты поведения.

Что же имеют в виду, когда говорят о фактах поведения, и чем они отличаются от уже известных нам явлений сознания? В каком смысле можно говорить, что это разные области фактов (а некоторыми психологами они даже противопоставлялись)?

По сложившейся в психологии традиции под поведением понимают внешние проявления психической деятельности человека. И в этом отношении поведение противопоставляется сознанию как совокупности внутренних, субъективно переживаемых процессов. Иными словами, факты поведения и факты сознания разводят по методу их выявления. Поведение происходит во внешнем мире и обнаруживается путем внешнего наблюдения, а процессы сознания протекают внутри субъекта и обнаруживаются путем самонаблюдения.

Нам нужно теперь более пристально присмотреться к тому, что называют поведением человека. Это нужно сделать по нескольким основаниям. Во-первых, чтобы проверить наше интуитивное убеждение, что поведение должно стать объектом изучения психологии. Во-вторых, чтобы охватить возможно более широкий круг явлений, относимых к поведению, и дать их предварительную классификацию. В-третьих, для того, чтобы дать психологическую характеристику фактов поведения. Давайте поступим так же, как и при первоначальном знакомстве с явлениями сознания, - обратимся к анализу конкретных примеров.

Я разберу с вами два отрывка из произведений Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского, больших мастеров художественного описания и поведения людей и их психологического мира в целом.

Первый отрывок взят из романа "Война и мир". В нем описывается первый бал Наташи Ростовой. Вы помните, наверное, то сметанное чувство робости и счастья, с которым Наташа приезжает на свой первый бал. Откровенно говоря, я собиралась использовать этот отрывок раньше, когда искала описания состояний сознания. Однако в нем оказалось и нечто большее.

"Наташа чувствовала, что она оставалась с матерью и Соней в числе меньшей части дам, оттесненных к стене и не взятых в польский. Она стояла, опустив свои тоненькие руки, и с мерно поднимающейся, чуть определенной грудью, сдерживая дыхание, блестящими испуганными глазами глядела перед собой, с выражением готовности на величайшую радость и на величайшее горе. Ее не занимали ни государь, ни все важные лица "..." у ней была одна мысль: "Неужели так никто и не подойдет ко мне, неужели я не буду танцевать между первыми, неужели меня не заметят все эти мужчины" "..." Пьер подошел к князю Андрею и схватил его за руку.

- Вы всегда танцуете. Тут есть моя protegee, Ростова молодая, пригласите ее,- сказал он.

- Где? - спросил Волконский "..."

Отчаянное, замирающее лицо Наташи бросилось в лицо князю Андрею. Он узнал ее, угадал ее чувство, понял, что она была начинающая, вспомнил ее разговор на окне и с веселым выражением лица подошел к графине Ростовой.

- Позвольте вас познакомить с моей дочерью,- сказала графиня краснея.

- Я имею удовольствие быть знакомым "..." - сказал князь Андрей с учтивым и низким поклоном ".,." подходя к Наташе и занося руку, чтоб обнять ее талию еще прежде, чем он договорил приглашение на танец. Он предложил ей тур вальса. То замирающее выражение лица Наташи, готовое на отчаяние и на восторг, вдруг осветилось счастливой, благодарной, детской улыбкой".

Итак, мы действительно сталкиваемся здесь с внутренними переживаниями Наташи: она с нетерпением ждет приглашение на танец, в то же время ею начинает овладевать отчаяние; она в своем воображении уже представила, как хорошо и весело с ней будет танцевать, и это еще больше усиливает ее чувства досады и обиды, она чувствует себя одинокой и никому не нужной, а после приглашения на танец - переполняется счастьем.

Но что еще мы находим в этом небольшом отрывке, помимо описаний внутренних состояний мыслей и чувств Наташи?

А еще мы читаем, что Наташа стояла, опустив свои тоненькие руки, сдерживая дыхание, глядя испуганными, блестящими глазами перед собой.

Мы обнаруживаем дальше, что князь Андрей подходит с веселой улыбкой. Что графиня краснеет, представляя свою дочь. Следует учтивый низкий поклон князя. Итак. мы сталкиваемся с дыханием, жестами, движениями. улыбками и т. п.

Когда Дж. Уотсон (о котором мы будем говорить подробнее позже) заявил, что психология должна заниматься не явлениями сознания, а фактами поведения, т. е. тем, что имеет внешнее выражение, а следовательно, в конечном счете движениями мышц и деятельностью желез, то первый, кто возразил ему, был Э. Титченер. Он сказал: "Все, что не может быть передано в терминах сознания, не есть психологическое". Например, телесные реакции относятся к области не психологии, а физиологии.

Насколько был прав Дж. Уотсон, мы. обсудим немного позже. А сейчас разберем, насколько был прав Э. Титченер (а в его лице и вся психология Сознания) в этом своем упреке Уотсону.

Конечно, дыхание - физиологический процесс, и блеск глаз определяется вегетативными процессами, и "готовые слезы" - результат усиленной деятельности слезных желез, и походка князя Андрея -не что иное, как "локомоторная функция" его организма. Но: посмотрите, как все эти физиологические реакции, процессы, функции "говорят" психологическим языком!

Сдерживаемое дыхание, взгляд прямо перед собой выдает не только волнение Наташи, но и старание овладеть собой, не выдать своего состояния, как этого требовали правила хорошего тона. Больше того, мы узнаем, что и волнения Наташи, и борьба с ними были прочитаны князем Андреем по тем же внешним признакам. А это уже, простите, совсем не физиология.

А сам князь Андрей? Несколько скудных, но точных штрихов сообщают нам о нем очень многое. Он с "веселым выражением лица" направляется к Ростовым. Заметьте, не напряженной походкой и не на подгибающихся ногах, а с "веселым выражением лица"! Этот штрих сразу показывает нам уверенность князя, легкость, с которой он чувствует себя в свете, доброжелательную готовность помочь Наташе. В его учтивом и низком поклоне сквозит смесь галантности и, пожалуй, легкой игры, впрочем заметной только ему одному. И наконец, этот последний жест князя - он заносит руку прежде, чем договорил приглашение, - тоже говорит о многом.

Еще раз спросим себя: имеют ли все эти внешние проявления важное психологическое значение?

Несомненно! Они одновременно и неотъемлемая сторона внутреннего состояния; и непосредственное выражение характера человека, его опыта и его отношений; и предмет собственного контроля; и средства общения между людьми - язык, говорящий часто гораздо больше, чем можно сообщить с помощью слов.

Представим на минуту, что люди полностью утратили интонации, мимику, жесты. Что они начали говорить "деревянными" голосами, двигаться наподобие роботов перестали улыбаться, краснеть, хмурить брови. Психолог в мире таких людей потерял бы большую часть свою фактов.

Но обратимся ко второму примеру. Это отрывок и романа ф. М. Достоевского "Игрок".

Дело происходит за границей на водах, в Швейцарии, куда прибывает русская помещица, богатая московская барыня 75 лет. Там же находятся ее родственники, которые с нетерпением ждут телеграммы о ее кончине, чтобы получить наследство..Вместо телеграммы прибывает она сама, полная жизни и энергии. Правда, она парализована, и ее уже несколько лет катают в коляске, но умирать она не собирается, а приехала посмотреть сама, что происходит в ее шумном семействе.

Между прочим, бабушка, или "la baboulinka", как ее называют на французский манер, заинтересовывается рулеткой и просит отвезти ее в игорный дом. Там она некоторое время наблюдает за игрой и просит объяснить систему ставок и выигрышей. Ей, в частности, объясняют, что если ставят на zero и выходит zero, то платят в тридцать пять раз больше.

"- Как в тридцать пять раз, и часто выходит? Что ж они, дураки, не ставят?

- Тридцать шесть шансов против, бабушка.

- Вот вздор!.. Она вынула из кармана туго набитый кошелек и взяла из него фридрихсдор. На, поставь сейчас на zero.

- Бабушка, zero только что вышел "..." стало быть теперь долго не выйдет. Вы много проставите; подождите хоть немного.

- Ну, врешь, ставь!

- Извольте, но он до вечера, может быть, не выйдет, вы до тысячи проставите, это случалось.

- Ну, вздор, вздор! Волков бояться - в лес не ходить. Что? проиграл? Ставь еще!

Проиграли и второй фридрихсдор; поставили третий. Бабушка едва сидела на месте, она так и впилась горящими глазами в прыгающий... шарик. Проиграли и третий. Бабушка из себя выходила, на месте ей не сиделось, даже кулаком стукнула по столу, когда крупер провозгласил "trente six"* вместо ожидаемого zero.

- Эк ведь его! - сердилась бабушка, - да скоро ли этот зеришка проклятый выйдет? Жива не хочу быть, а уж досижу до zero "..." Алексей Иванович, ставь два золотых за раз! "..."

- Бабушка!

- Ставь, ставь! Не твои

Я поставил два фридрихсдора. Шарик долго летал по колесу, наконец стал прыгать по зазубринам. Бабушка замерла и стиснула мою руку, и вдруг - хлоп!

- Zero,- провозгласил крупье.

- Видишь, видишь! - быстро обернулась ко мне бабушка, вся сияющая и довольная. Я ведь сказала, сказала тебе! "..." Ну, сколько же я теперь получу? Что же не выдают?...

- Делайте вашу ставку, господа - "..." возглашал крупер...

-Господи! Опоздали! Сейчас завертят! Ставь, ставь! - захлопотала бабушка, - да не мешкай, скорее, - выходила она из себя, толкая меня изо всех сил.

- Да куда ставить-то, бабушка?

- На zero, на zero! Опять на zero! Ставь как можно больше! "..." "..." Еще! еще! еще! ставь еще! - кричала бабушка. Я уже не противоречил и, пожимая плечами, поставил еще двенадцать фрид-рихсдоров. Колесо вертелось долго. Бабушка просто дрожала, следя за колесом. "Да неужто она и в самом деле думает опять zero выиграть?" - подумал я, смотря на нее с удивлением. Решительное убеждение в выигрыше сияло на лице ее...

- Zero! -крикнул крупер.

- Что!!! - с неистовым торжеством обратилась ко мне бабушка. Я сам был игрок; я почувствовал это в ту самую минуту. У меня руки-ноги дрожали, в голову ударило "..."

На этот раз бабушка уже не звала Потапыча "..." Она даже не толкалась и не дрожала снаружи. Она, если можно так выразиться, дрожала изнутри. Вся на чем-то сосредоточилась, так и прицелилась...".

В этом ярком отрывке уже нет ни одного слова о состояниях сознания. Богатый, психологически насыщенный образ бабушки раскрывается Ф. М. Достоевским с помощью показа исключительно ее поведения.

Здесь уже знакомые нам "горящие глаза", которыми бабушка впивается в прыгающий шарик, и отдельные жесты и движения: она стискивает руку своего попутчика, толкает его изо всех сил, бьет кулаком по столу.

Но главное-это действия бабушки. Именно они раскрывают нам ее характер. Мы видим своевольную, и в то же время по-детски наивную старую женщину: "Что ж они, дураки, не ставят?" - непосредственно реагирует она на объяснение, и потом уже никакие советы и доводы на нее не действуют. Это эмоциональная, яркая натура, легко зажигающаяся, упорная в своих желаниях: "Жива не хочу быть, а уж досижу до zero!" Она легко впадает в рискованный азарт, помните: "Она даже... не дрожала снаружи. Она... дрожала изнутри". Начав с одной монеты, она ставит в конце игры тысячи.

В целом образ бабушки оставляет впечатление широкой русской натуры, искренней, прямой, очень эмоциональной. Этот образ одновременно и очаровывает и взбадривает читателя. И всего этого автор достигает показом только одного - поведения своей героини.

Итак, ответим на один из поставленных ранее вопросов: что такое факты поведения?

Это, во-первых, все внешние проявления физиологических процессов, связанных с состоянием, деятельностью, общением людей, - поза, мимика, интонации, взгляды, блеск глаз, покраснение, побледнение, дрожь, прерывистое или сдерживаемое дыхание, мышечное напря-жениеидр.; во-вторых, отдельные движения и жесты, такие как поклон, кивок, подталкивание, сжимание руки стук кулаком ".т.п.., в-третьих, действия как более крупные акты поведения, имеющие определенный смысл, в наших примерах - просьба Пьера, приглашение князя на танец, приказы бабушки: "Ставь на zero".

Наконец, это поступки - еще более крупные акты поведения, которые имеют, как правило, общественное, или социальное, звучание и связаны с нормами поведения, отношениями, самооценкой и т. д.

В последнем примере бабушка совершает поступок, начав играть в рулетку, и играть азартно. Кстати, на следующий день она совершает еще один поступок: возвращается в игорный зал и проигрывает все свое состояние, литая средств к жизни и себя, и своих нетерпеливых наследников.

Итак, внешние телесные реакции, жесты, движения, действия, поступки - вот перечень явлений, относимых к поведению. Все они объекты психологического интереса, поскольку непосредственно отражают субъективные состояния содержания сознания, свойства личности.

Вот к каким выводам приводит рассмотрение фактической стороны дела. А теперь вернемся к развитию науки.

Во втором десятилетии нашего века в психологии произошло очень важное событие, названное "революцией в психологии". Оно было соизмеримо с началом той самой новой психологии В. Вундта.

В научной печати выступил американский психолог Дж. Уотсон, который заявил, что нужно пересмотреть вопрос о предмете психологии. Психология должна заниматься не явлениями сознания, а поведением. Направление получило название "бихевиоризм" (от англ. behaviour - поведение). Публикация Дж. Уотсона "Психология с точки зрения бихевиориста" относится к 1913 г., этим годом и датируется начало новой эпохи в психологии.

Какие основания были у Дж. Уотсона для его заявления? Первое основание - это соображения здравого смысла, те самые, которые привели и нас к выводу, что психолог должен заниматься поведением человека.

Второе основание - запросы практики. К этому времени психология сознания дискредитировала себя. Лабораторная психология занималась проблемами, никому Ненужными И неинтересными, кроме самих психологов. В то же время жизнь заявляла о себе, особенно в США. Это была эпоха бурного развития экономики. "Городское население растете каждым годом "..." - писал Дж. Уотсон. Жизнь становится все сложнее и сложнее "..." Если мы хотим когда-либо научиться жить совместно "..."то мы должны "..." заняться изучением современной психологии".

Третье основание: Уотсон считал, что психология должна стать естественнонаучной дисциплиной и должна ввести научный объективный метод.

Вопрос о методе был одним из главных для нового направления, я бы сказала даже основным: именно из-за несостоятельности метода интроспекции отвергалась идея изучения сознания вообще. Предметом науки может быть только то, что доступно внешнему наблюдению, т. е. факты поведения. Их можно наблюдать из внешней позиции, по поводу них можно добиться согласия нескольких наблюдателей. В то же время факты сознания доступны только самому переживающему субъекту, и доказать их достоверность невозможно.

Итак, третьим основанием для смены ориентации психологии было требование естественнонаучного, объективного метода.

Каково же было отношение бихевиористов к сознанию? Практически это уже ясно, хотя можно ответить на этот вопрос словами Дж. Уотсона: "Бихевиорист... ни в чем не находит доказательства существования потока сознания, столь убедительно описанного Джемсом, он считает доказанным только наличие постоянно расширяющегося потока поведения".

Как понять эти слова Уотсона? Действительно ли он считал, что сознания нет? Ведь, по его же словам В. Джемс "убедительно описал" поток сознания. Ответить можно так: Дж. Уотсон отрицал существование со знания как представитель научной психологии. Он утверждал, что сознание не существует для психологии. Как ученый-психолог, он не позволял себе думать иначе То, чем должна заниматься психология, требует доказательств существования, а такие доказательства получает только то, что доступно внешнему наблюдению.

Новые идеи часто появляются в науке в напряженно; и несколько загрубленной форме. Это естественно, та как они должны пробить себе дорогу через идеи, которы господствуют в настоящий момент.

В отрицании Дж. Уотсона существования сознания выразилась такая "грубая сила" идей, которые он oтстаивал. Надо заметить, что в отрицании сознания бы главный смысл бихевиоризма и в этом же пункте он дальнейшем не выдержал критики.

Итак, до сих пор мы говорили о заявлениях и отрицаниях. Какова же была положительная теоретическая программа бихевиористов и как они ее реализовали? Ведь они должны были показать, как следует изучать поведение.

Сегодня мы задавали себе вопрос: "Что такое поведение?" - и отвечали на него по-житейски. Дж. Уотсон отвечает на него в научных понятиях: "Это - система реакций". Таким образом, он вводит очень важное понятие "реакция". Откуда оно взялось, и какой смысл имело?

Дело все в том, что естественнонаучная материалистическая традиция, которую вводил бихевиоризм в психологию, требовала причинных объяснений. А что значит причинно объяснить какое-либо действие человека? Для Дж. Уотсона ответ был ясен: это значит найти внешнее воздействие, которое его вызвало. Нет ни одного действия человека, за которым не стояла бы причина в виде внешнего агента. Для обозначения последнего он использует понятие стимула и предлагает следующую знаменитую формулу: S - R (стимул - реакция).

"... Бихевиорист ни на одну минуту не может допустить, чтобы какая-нибудь из человеческих реакций не могла быть описана в этих терминах",- пишет Дж. Уотсон.

Затем он делает следующий шаг: объявляет отношение S-R единицей поведения и ставит перед психологией следующие ближайшие задачи:

- выявить и описать типы реакций; исследовать процесс их образования;

- изучить законы их комбинаций, т. е. образования сложного поведения.

В качестве общих окончательных задач психологии он намечает следующие две: прийти к тому, чтобы по ситуации (стимулу) предсказывать поведение (реакцию) человека и, наоборот, по реакции заключать о вызвавшем ее стимуле, т.е. по S предсказывать R, а по R заключать об S.

Между прочим, здесь напрашивается параллель с В. Вундтом. Ведь он также начал с выявления единиц (сознания), поставил задачу описать свойства этих единиц, дать их классификацию, изучить законы их связывания и образования в комплексы. Таким же путем идет и Дж. Уотсон. Только он выделяет единицы поведения, а не сознания и намеревается собирать из этих единиц всю картину поведения человека, а не его внутреннего мира.

В качестве примеров Дж.Уотсон сначала приводит действительно элементарные реакции: поднесите быстро руку к глазам - и вы получите мигательную реакцию; рассыпьте в воздухе толченый перец - и последует чихание. Но затем он делает смелый шаг и предлагает представить себе в качестве стимула новый закон, который вводится правительством и который, предположим, что-то запрещает. И вот, бихевиорист, по мнению Уотсона, должен уметь ответить, какая последует общественная реакция на этот закон. Он признается, что бихевиористам придется работать долгие и долгие годы, чтобы уметь отвечать на подобные вопросы.

Нужно сказать, что в каждой теории есть разные составные части. Например, есть постулаты - нечто вроде аксиом; есть более или менее доказанные положения; наконец, есть утверждения, основанные на одной вере. В число последних обычно входит убеждение, что данная теория может распространиться на широкую сферу действительности. Как раз такие элементы веры заключены в заявлении Дж. Уотсона о том, что бихевиористы смогут объяснить с помощью связки S-R все поведение человека и даже общества.

Рассмотрим сначала, как реализовалась программа в ее теоретической части.

Дж. Уотсон начинает с описания типов реакций. Он выделяет прежде всего реакцииврожденные и приобретенные.

Обращаясь к изучению новорожденных детей, Уотсон составляет список врожденных реакций. Среди них такие, как чихание, икание, сосание, улыбка, плач, движения туловища, конечностей, голову и разные другие.

Как же расширяется, поток активности, по каким.законам приобретаются новые, не врожденные реакции? Здесь Уотсон обращается к работам И. П. Павлова и Б. М. Бехтерева, как раз незадолго до того опубликованным. В них содержалось описание механизмов возникновения условных, или, как они назывались в.то время, "сочетательных", рефлексов. Дж. Уотсон принимает концепцию условных рефлексов в качестве естественнонаучной базы психологической теории. Он говорит, что все новые реакции приобретаются путем обусловливания.

Вспомним схему образования условного рефлекса. Безусловный стимул (S\б) вызывает безусловную реакцию (Р\б). Если безусловному стимулу предшествует действие нейтрального условного стимула (S\у), то через некоторое количество сочетаний нейтрального и безусловного стимулов действие безусловного стимула оказывается ненужным: безусловную реакцию начинает вызывать условный стимул.

Например, мать гладит ребенка, и у него на лице появляется улыбка. Прикосновение к коже - безусловный стимул, улыбка на прикосновение - безусловная реакция. Каждый раз перед прикосновением появляется лицо матери. Теперь достаточно одного вида матери, чтобы последовала улыбка ребенка.

А как же образуются сложные реакции? По Уотсону - путем образования комплексов безусловных реакций.

Предположим, имеется такая ситуация: первый безусловный стимул вызвал первую безусловную реакцию, второй - вторую, третий - третью. А потом все безусловные стимулы заменили на один условный стимул (А). В результате условный стимул вызывает сложный комплекс реакций.

Все человеческие действия и есть, по мнению Дж. Уотсона, сложные цепи, или комплексы, реакций. Если вдуматься в это его утверждение, то станет ясно, что оно абсолютно неверно. В действительности из приведенной схемы невозможно понять, как появляются новые действия человека: ведь организм по концепции Дж. Уотсона располагает только арсеналом безусловных реакций.

Один современный математик-кибернетик, М. М. Бонгардт, на этот счет замечает, что никакие раздражители и никакие их сочетания никогда бы не привели по схеме образования условных реакций, например, к тому, чтобы собака научилась ходить на задних лапах.

И в самом деле, безусловной реакцией на свет может быть мигание, на звук - вздрагивание, на пищевой раздражитель - выделение слюны. Но никакое сочетание (цепь или комплекс) подобных безусловных реакций не даст хождения на задних лапах. Эта схема не выдерживает никакой критики.

Теперь об экспериментальной программе Дж. Уотсона. Он считал, что психолог должен уметь проследить жизнь человека от колыбели до смерти.

"До смерти", по-видимому, не была прослежена бихевиористами жизнь ни одного человека, а вот к "колыбели" Дж. Уотсон обратился. Он обосновал свою лабораторию в доме ребенка и исследовал, как я уже говорила, новорожденных детей и младенцев.

Один из вопросов, который его интересовал, был следующий: какие эмоциональные реакции врожденны у человека и какие нет? Например, на что появляется страх у новорожденного ребенка? Этот вопрос особенно интересовал Дж. Уотсона, поскольку, согласно его замечанию, жизнь взрослых полна страхов.

Не знаю, действительно ли страшно было жить в те годы в Америке, но Дж. Уотсон приводит на этот счет целый перечень примеров: знакомого мужчину, который бледнеет при виде пушки; женщину, которая впадает в истерику, когда в комнату влетает летучая мышь; ребенка, который буквально парализуется страхом при виде механической игрушки. "Что же все эти страхи: врожденны или нет?" - задает себе вопрос Уотсон.

Чтобы ответить на него, он проводит в доме младенца следующие эксперименты.

Ребенок лежит на матрасике, и Уотсон неожиданно выдергивает из-под него этот матрасик. Ребенок раздражается криком, несмотря на то, что утешительница-соска находится у него во рту. Итак, потеря опоры - первый стимул, который вызывает безусловную реакцию страха.

Следующая проба: около кроватки навешивается железный брусок, по которому экспериментатор, Уотсон, бьет изо всех сил молотком. У ребенка прерывается дыхание, он резко всхлипывает и затем разражается криком. Таким образом, на громкий неожиданный звук следует та же реакция испуга. Вот два безусловных стимула, которые вызывают реакцию страха, других же таких стимулов Уотсон не находит.

Он перебирает разные "стимулы", например устраивает перед ребенком на железном подносе костер - никакого страха! Ребенку показывают кролика - он тянется к нему ручками. Но может быть есть врожденный страх перед мышами? Пускают вблизи ребенка белую мышку - не боится.

Может быть, кролика и мышки ребенок не боится потому, что они пушистые, приятные? Дают ему в руки лягушку - с удовольствием ее исследует.

У многих животных есть врожденный ужас перед змеями. Дают ребенку змееныша (неядовитого, конечно) - никакого страха; опять интерес и удовольствие! Подводят большую собаку, голова которой размером чуть ли не со всего ребенка, - он очень добродушно тянется к ней. Итак, никаких страхов.

Но Дж. Уотсон продолжает свои опыты, с целью показать, как образуются все эти страхи, которые одолевают взрослых.

Сидит ребенок, играет в кубики. Экспериментатор помещает стальной брусок сзади него. Сначала показывают ребенку кролика - тот тянется к нему. Как только ребенок прикасается к кролику, Уотсон резко бьет молотком по бруску. Ребенок вздрагивает и начинает плакать. Кролика убирают, дают кубики, ребенок успокаивается.

Снова вынимают кролика. Ребенок протягивает к нему руку, н о не сразу, а с некоторой опаской. Как только он прикасается к кролику, экспериментатор снова бьет молотком по бруску. Снова плач, снова успокаивают. Снова извлекают кролика - и тут происходит нечто интересное: ребенок приходит в беспокойство от одного вида кролика; дон поспешно отползает от него. По мнению Уотсона, появилась устная реакция страха.

В заключение Дж. Уотсон показывает, как можно излечить ребенка от нажитого страха.

Он сажает за стол голодного ребенка, который уже очень боится кролика, и дает ему есть. Как только ребенок прикасается к еде, ему показывают кролика, но только очень издалека, через открытую дверь из другой комнаты, - ребенок продолжает есть. В следующий раз показывают кролика, также во время еды, немного ближе. Через несколько дней ребенок уже ест с кроликом на коленях.

Надо сказать, что бихевиористы экспериментировали в основном на животных. Они это делали не потому, что их интересовали животные сами по себе, а потому, что животные, с их точки зрения, обладают большим преимуществом: они "чистые" объекты, так как к их поведению не примешивается сознание. Получаемые же результаты они смело переносили на человека.

Например, обсуждая проблемы полового воспитания ребенка, Дж. Уотсон обращается к экспериментам на крысах.

Эти эксперименты состояли в следующем. Брался длинный ящик в один конец отсаживался самец, в другой - самка, а посередине на полу были протянуты провода с током. Чтобы попасть к самке, самец должен был пробежать по проводам. В экспериментах мерили, какую силу тока он выдержит и побежит, а перед какой отступит. А потом сделали наоборот: отсадили самку и стали смотреть, какую силу тока преодолеет она. Оказалось, что самки бежали при токе большей силы. На основе этого маленького "урока биологии" Дж. Уотсон предостерегает матерей от ошибочного мнения, что их девочки не интересуются мальчиками.

Скажу несколько слов о дальнейшем развитии бихевиоризма. Довольно скоро стала обнаруживаться чрезвычайная ограниченность схемы S- R для объяснения поведения: как правило, "S" и "R" находятся в таких сложных и многообразных отношениях, что непосредственную связь между ними проследить не удается. Один из представителей позднего бихевиоризма Э. Толмен ввел в эту схему существенную поправку. Он предложил поместить между S и R среднее звено, или "промежуточные переменные" (V), в результате чего схема приобрела вид: S-V-R. Под "промежуточными переменными" Э. Толмен понимал внутренние процессы, которые опосредствуют действие стимула, т. е. влияют на внешнее поведение. К ним отнес такие образования, как "цели", "намерения", "гипотезы", "познавательные карты" (образы ситуаций) и т. п. Хотя промежуточные переменные были функциональными эквивалентами сознания, вводились они как "конструкты", о которых следует судить исключительно по свойствам поведения.

Например, о наличии цели у животного, согласно Э. Толмену, можно говорить в том случае, если животное: во-первых, обнаруживает поисковую активность, пока не получит определенный объект; во-вторых, при получении объекта прекращает активность; в-третьих, при повторных пробах находит к объекту путь быстрее. Итак, по перечисленным признакам можно сказать, что получение данного объекта составляло намерение, или цель, животного. Признаки же эти есть не что иное, как свойства поведения, а к сознанию обращаться нет никакой необходимости.

Новый шаг в развитии бихевиоризма составили исследования особого типа условных реакций (наряду с "классическими", т. е. павловскими), которые получили название инструментальных (Э. Торндайк, 1898) или оперантных (Б. Скиннер, 1938).

Явление инструментального, или оперантного, обусловливания состоит в том, что если подкрепляется какое-либо действие индивида, то оно фиксируется и затем воспроизводится с большими легкостью и постоянством.

Например, если лай собаки регулярно подкреплять кусочком колбасы, то очень скоро она начинает лаять, "выпрашивая" колбасу.

Прием этот давно знаком дрессировщикам, а также практически освоен воспитателями. В необихевиоризме же он впервые стал предметом экспериментально-теоретических исследований. Согласно теории бихевиоризма, классическое и оперантное обусловливания являются универсальными механизмами научения, общими для животных и человека. При этом процесс научения представлялся как происходящий вполне автоматически: подкрепление приводит буквально к "закреплению" в нервной системе связей и успешных реакций независимо от воли, желания или какой-либо другой активности субъекта. Отсюда бихевиористы делали далеко идущие выводы о том, что с помощью стимулов и подкреплений можно "лепить" любое поведение человека, "манипулировать" им, что поведение человека жестко детерминировано, что он в какой-то мере раб внешних обстоятельств и собственного прошлого опыта.

Все эти выводы в конечном счете были следствиями игнорирования сознания."Неприкасаемость" к сознанию оставалась основным требованием бихевиоризма на всех этапах его развития.

Надо сказать, что это требование рухнуло под влиянием жизни. Американский психолог Р. Хольт в 60-х гг. нашего века опубликовал статью под названием "Образы: возвращение из изгнания", в которой он, рассматривая возможность появления в условиях космического полета иллюзий восприятия, писал: "...на практичных людей едва ли произведут впечатление суждения о том, что образы не заслуживают изучения, поскольку это "мен-талистские феномены" и их нельзя экспериментально исследовать на животных... теперь наш национальный престиж может зависеть также от наших знаний о тех условиях, которые вызывают галлюцинации".

Таким образом, даже в американской психологии, т. е. на родине бихевиоризма, в последние десятилетия была понята необходимость возвращения к сознанию, и это возвращение состоялось.

Несколько заключительных слов о бихевиоризме. Важными заслугами бихевиоризма явились следующие. Во-первых, он внес в психологию сильный материалистический дух, благодаря ему психология была повернута на естественнонаучный путь развития. Во-вторых, он ввел объективный метод - метод, основанный на регистрации и анализе внешне наблюдаемых фактов, процессов, событий. Благодаря этому нововведению в психологии получили бурное развитие инструментальные приемы исследования психических процессов. Далее, чрезвычайно расширился класс исследуемых объектов; стало интенсивно изучаться поведение животных, доречевых младенцев и т. п. Наконец, в работах бихевиористкого направления были значительно продвинуты отдельные разделы психологии, в частности проблемы научения, образования навыков и др.

Но основной недостаток бихевиоризма, как я уже подчеркивала, состоял в недоучете сложности психической деятельности человека, сближении психики животных и человека, игнорировании процессов сознания, высших форм научения, творчества, самоопределения личности и т. п.

Бихевиоризм и необихевиоризм (Дж.Уотсон, Э.Толмен, Б.Скиннер и др.) Предметом психологии бихевиоризм считает не сознание, а поведение. Под поведением понимаются ответные движения организма на раздражения среды. Внешние раздражители, простые или сложные ситуации - это стимулы; ответные движения - реакции. Задача психологии – установить однозначные отношения между стимулами и реакциями. В отличие от того направления биологической психологии, которое стремилось объяснить все поведение человека, исходя исключительно из внутренних, глубинных органических тенденций – инстинктов, влечений, поведенческая психология, как учение о реакциях, пытается вывести все поведение из действия внешнего раздражителя. Бихевиоризм (от англ. Веhaviour - поведение) - крупное психологическое направление XX в. "Манифестом" бихевиоризма считается статья его основателя, американского психолога Дж.Уотсона, "Психология с точки зрения бихевиориста" (1913), однако предпосылки возникновения бихевиоризма складывались задолго до нее. Предпосылки возникновения бихевиоризма: 1.требования практики, которым не могла удовлетворить "академическая" интроспективная "психология сознания", 2.философия позитивизма и прагматизма, нашедшая себе благодатную почву в США, 3.исследования поведения животных (Э.Торндайк и др.), 4.физиологические и психологические идеи русских ученых (И.П.Павлов, В.М.Бехтерев). Бихевиоризм отказывается от рассмотрения субъективного мира человека в качестве предмета психологии и предлагает считать таковым поведение индивида (животного и человека) от рождения до смерти. К поведению относят все внешне наблюдаемые реакции организма (в т.ч. отдельных его органов) на внешние воздействия (стимулы), которые можно объективно зафиксировать невооруженным глазом либо с помощью специальных приборов. Единицей анализа поведения, таким образом, объявляется конкретная связь стимула (S) и реакции (R). В области методологии бихевиоризм отказывается от метода интроспекции во всех его вариантах и предлагает метод объективного наблюдения и эксперимента, в которых исследуется связь S-R, с целью предсказания поведения субъекта и "управления" им. Психические процессы рассматриваются Дж. Уотсоном исключительно в рамках этой схемы. Все реакции Уотсон делит на: наследственные (их небольшое количество: это некоторые рефлексы, физиологические реакции и элементарные "эмоции"), приобретенные (привычки, мышление, речь, сложные эмоции, социальное поведение и т.п.). Развитие поведения заключается в приобретении новых реакций на основе имеющегося репертуара наследственных реакций на безусловные стимулы, которые в опыте индивида связываются с другими, условными (обусловливание), и впоследствии уже эти условные стимулы вызывают соответствующие реакции. Так, например, эмоцию страха (замирание на мгновение, затем громкий плач), по наблюдениям Уотсона, вызывают у младенца всего два безусловных стимула: резкий звук и потеря опоры. Если сочетать этот стимул с другим (например, показом белого пушистого кролика), то вскоре реакцию страха может вызвать только один показ кролика (произошел процесс обусловливания). Элементарные реакции связываются в опыте друг с другом, и образуются сложные системы реакций (привычки, память). Другое основание классификации реакций - степень их "скрытости". Здесь выделяются: 1/доступные для простого наблюдения - внешние реакции (речь, эмоции, рефлексы), 2/доступные для "опосредствованного" наблюдения с помощью специальных приборов - внутренние реакции (речевое мышление рассматривается, например, как речь при скрытых мускульных движениях; к внутренним реакциям относятся также физиологические и химические изменения в организме как реакция на определенные стимулы). При этом бихевиоризм не интересуется сутью собственно физиологических процессов, с одной стороны, и переживаниями индивида, которые невозможно, с точки зрения бихевиориста, объективно подтвердить и исследовать, - с другой. Одним из пионеров бихевиористского движения был Торндайк (1874-1949). Функция Торндайка определялась тем, что его работы открыли первую главу в летописи бихевиоризма. Торндайк увлекся психологией под впечатлением Джемсовых "Основ...". Торндайк принимал за исходный момент двигательного акта не внешний импульс, запускающий в ход телесную машину с предуготованными способами реагирования, а проблемную ситуацию, т.е. такие внешние условия, для приспособления к которым организм не имеет готовой формулы двигательного ответа, а вынужден ее построить собственными усилиями. Связь "ситуация - реакция" в отличие от рефлекса характеризовалась следующими признаками: 1.исходный пункт - проблемная ситуация, 2.организм противостоит ей как единое целое, 3.он активно действует в поисках выбора 4.выучивается путем упражнения. Торндайк стал на путь естественнонаучного объяснения поведения. Торндайк выбрал детерминизм, однако не механистический, а вероятностный - дарвиновского типа, выраженный в формуле "пробы, ошибки и случайный успех". Но "естественный отбор" полезных действий у индивида происходит на иных основаниях, чем в эволюции вида. Явный механицизм бихевиоризма в понимании поведения и неявное "интроспекционистское" понимание сознания как совокупности сознаваемых нами состояний (бихевиоризм не отрицал наличия понимаемого таким образом сознания - он не считал его предметом научного исследования) сразу же вызвал серьезную критику со стороны многочисленных его оппонентов (гештальтпсихологов, психоаналитиков и др.), которая повлияла на возникновение необихевиоризма. Представители последнего стали "вставлять" в схему S-R "промежуточные переменные" (образ, цель, потребность и др.). Концепция оперантного бихевиоризма Б.Скиннера. Оперантное научение имеет в своей основе активные действия («операции») организма в окружающей среде. Если какое-то спонтанное действие оказывается полезным для достижения цели, оно подкрепляется достигнутым результатом. Голубя, например, можно научить играть в пинг-понг, если игра становится средством получения пищи. Поощрение называется подкреплением, поскольку оно подкрепляет желаемое поведение. Подкрепление может быть распределенным случайно либо следовать через определенные интервалы времени или в определенной пропорции. Случайно распределенное подкрепление – периодические выигрыши – заставляет людей играть в азартные игры. Появляющееся через определенные интервалы поощрение – заработная плата – удерживает человека на службе. Когнитивный бихевиоризм Толмена. В отличие от Скиннера, Халла и других сторонников главенствующей роли связи «стимул – реакция», Э.Толмен предложил когнитивную теорию научения, считая, что психические процессы, участвующие в научении, не ограничиваются связью СР. Фундаментальным законом научения он считал овладение «знаком-гештальтом», т.е. когнитивным представлением, занимающим промежуточное положение между стимулом и реакцией. В то время как связь «стимул – реакция» носит механический характер, познание играет активную посредническую роль, и результат имеет вид: стимул – познавательная деятельность (знак-гештальт) – реакция. Знаки-гештальты состоят из «когнитивных карт» (умственных образов знакомой местности), ожиданий и прочих промежуточных переменных. Крысы, с которыми проводил опыты Толмен, не нуждались в выработке условного рефлекса, чтобы найти в лабиринте дорогу, ведущую к пище. Они направлялись прямо к кормушке, потому что знали, где она находится и как ее найти. Толмен доказывал свою теорию экспериментами по нахождению подопытными животными нужного места: крысы направлялись к одной и той же цели независимо от того, каким путем были приучены перемещаться. Желая подчеркнуть определяющую роль цели в поведении, Толмен назвал свою систему «целевым бихевиоризмом». До 60-х гг. XX в. бихевиоризм и необихевиоризм занимали господствующее положение среди концепций американской психологии, оказав значительное влияние на формы и приемы терапии (бихевиоральная терапия), социально-психологические концепции (А.Бандура, Д.Тибо, Дж.Келли и др.), методы обучения (программированное обучение), психологию рекламы и т.п. Вместе с тем явный механицизм бихевиоризма, игнорирование социально-исторической обусловленности человеческого сознания и поведения, отождествление управления поведением личности с манипулированием ею вызвали критику в иных психологических концепциях, в частности в деятельностном подходе, в гуманистической и когнитивной психологии и др. Бихевиоризм, определивший облик американской психологии в XX столетии, радикально преобразовал всю систему представлений о психике. Его кредо выражала формула, согласно которой предметом психологии является поведение, а не сознание. (Отсюда и название - от английского behavior - поведение.) Поскольку тогда же было принято ставить знак равенства между психикой и сознанием (психическими считались процессы, которые начинаются и кончаются в сознании), возникла версия, будто, устраняя сознание, бихевиоризм тем самым ликвидирует психику. Его стали называть "психологией без психики". В итоге все то, с чего психология, как это казалось многим, начинала свой путь в качестве самостоятельной науки, становилось призрачным: ее предмет (сознание), ее главная проблема (из чего построено сознание), ее метод (интроспекция), ее объяснительный принцип (психическая причинность как обусловленность одних явлений сознания другими). Ощущалась потребность в новом предмете, новых проблемах, методах, принципах.

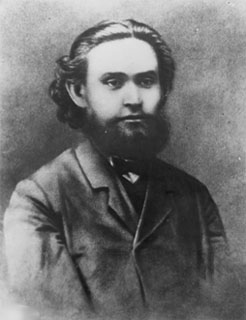

В научной деятельности И.П. Павлова, длившейся более 60 лет, четко выделяются три периода, три направления. Фундаментальные исследования ученого были посвящены физиологии кровообращения, физиологии пищеварения и созданию новой главы — физиологии высшей нервной деятельности. По физиологии кровообращения И.П. Павлов выполнил 19 исследований, они касались проблем рефлекторной регуляции и саморегуляции кровообращения. В 1883 году И.П. Павлов открыл усиливающий нерв сердца. Примечательно, что в работах по физиологии кровообращения И.П. Павлов обращал внимание на психическое состояние собак как на одно из основных условий строгости эксперимента. «Страх перед неизвестностью, — писал И.П. Павлов, — является одним из самых важных моментов в этой области. Как только животное убедилось на практике в течение первых измерений (кровяного давления) в безопасности тех мероприятий, которым его подвергают, тот час же исчезают все мешающие влияния душевных движений при дальнейших опытах» [2].

В исследованиях физиологии кровообращения И.П. Павловым были заложены основы системного подхода к изучению физиологических функций.

Систематические исследования в области физиологии пищеварения И.П. Павлов начал в 1894 году, когда на средства А. Нобеля в институте экспериментальной медицины было открыто первое в мире специальное операционное отделение для животных. Операции у животных Павлов проводил в условиях, которых придерживался хирург в клинике, т.е. подходящий наркоз, тщательная чистота при операции, чистые помещения после операции и заботливый уход за животными. Ученый применял при операциях все достижения медицины XIX века: асептику, антисептику, наркоз. Определяющим в научном творчестве И.П. Павлова было стремление изучить целостный организм в нормальном состоянии. Свой хирургический талант, хирургическую технику И.П. Павлов направил не в сторону клиники, а в сторону физиологии и создал в ней новое хирургическое направление. Хирургическая изобретательность позволяла И.П. Павлову выполнять такие виртуозные операции, как экковская операция перерезки блуждающих нервов на шее, фистульные операции, операцию «маленького желудочка», эзофаготомию и т.д.

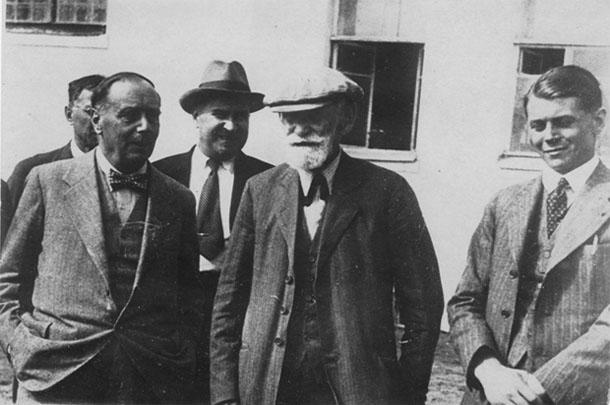

Операция (1904 г.) в первой мире операционной для животных, выстроенной в 1894 г. в ИЭМе.

Опыты на эзофаготомированных собаках позволили раскрыть нервный механизм желудочной секреции, а также получить чистый желудочный сок. Как лечебное средство этот сок охотно покупали в Германии. В трудах И.П. Павлова по физиологии пищеварения идея о внутренней целесообразности (приспособлении) функций животного получила полное развитие. Постоянное стремление организма к внутреннему и внешнему равновесию, Павлов рассматривал, как приспособление (с точки зрения дарвиновского учения) или как целесообразность с точки зрения субъективной, антропоморфической. Идея целесообразности нужна была Павлову как источник для различных научных предположений, как постоянный поиск к дальнейшему изучению вопросов о сущности жизненных явлений. Результаты исследований И.П. Павлов обобщил в классической монографии «Лекции о работе главных пищеварительных желез» (1897 г.). Монография состоит из восьми лекций, в каждой из которых Павлов затрагивал вопрос о психической секреции как важном факторе пищеварения. Концепция Павлова о психическом рефлексе как важном факторе регуляции поведения особенно актуальна сейчас. Психический рефлекс Павлова как сложный регулятор пищевого поведения включал в себя многие представления современной науки о поведении. Использование Павловым таких понятий как идея целесообразности, целенаправленности пищевого поведения, потребности, мотивации свидетельствует о внимании И.П. Павлова к психологии поведения. В дипломе о присуждении Павлову Нобелевской премии сказано, что Павлов «пересоздал» физиологию пищеварения. Скандинавский физиолог Р. Тигерштедт писал, что труды Павлова в области физиологии пищеварения являются фундаментальными для всех времен. Классические исследования И.П. Павлова по физиологии пищеварения, снискавшие ему славу классика естествознания, открыли путь для построения других важных разделов физиологии, прежде всего об условных рефлексах. От физиологии пищеварения он перешел к созданию новой главы — физиологии высшей нервной деятельности. Будучи экспериментатором с головы до ног, И.П. Павлов отказался от метода субъективной психологии и встал на путь объективного изучения психических явлений. Своюнобелевскую речь И.П. Павлов заключил такими словами: «В сущности нас интересует в жизни только одно — наше психическое содержание. Его механизм, однако, и был и сейчас еще окутан для нас глубоким мраком. Все ресурсы человека, искусство, религия, литература, философия, исторические науки — все это объединилось, чтобы пролить свет в эту тьму. Но в распоряжении человека есть еще один могучий ресурс — естествознание с его строго объективными методами» [3, c. 462]. Это был вызов, если вспомнить, что в 1904 году знаменитый английский физиолог Чарлз Шеррингтон, касаясь проблемы изучения психического, сказал, что психическое, как окончательная и высшая интеграция организма остается нерешенным там, где оставил его Аристотель более чем 2000 лет тому назад. И.П. Павлову удалось на основе применения универсального метода естествознания — эксперимента приступить к изучению высшей нервной деятельности, результаты которого были обобщены в классических трудах «Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных» (1923 г.) и «Лекции о работе больших полушарий головного мозга» (1927 г.). Право физиологии на объективное изучение психической деятельности И.П. Павлов настойчиво и последовательно обосновывал в своих выступлениях и речах на собраниях ученых.

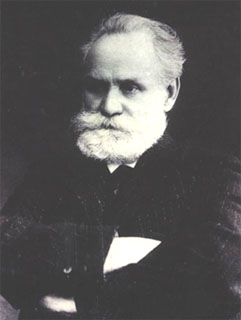

И.П. Павлов 1907 г.

На XII съезде русских естествоиспытателей и врачей 28 декабря 1909 года в Москве в своей знаменитой речи «Естествознание и мозг» И.П. Павлов обрисовал критическую ситуацию науки в области изучения психической деятельности: «Неудержимый со времени Галилея ход естествознания впервые заметно приостанавливается перед высшим отделом мозга. Здесь действительно, критический момент естествознания, так как мозг в его высшей формации — человеческого мозга — создавал и создает естествознание, сам становится объектом этого естествознания» [4, c. 95]. Из создавшегося тупика физиология должна выйти самостоятельно, так как психология не располагает научным методом исследования.

Психология того времени была проникнута идеалистическими концепциями; ей чужд был принцип детерминизма, который Павлов считал основой научного познания. Многие психологи придерживались мнения о свободе воли и независимости сознания от его материального субстрата — мозга; они отрывали психическое от физиологического. Это вызывало у Ивана Петровича резко отрицательное отношение к современной ему идеалистической психологии, идеологические установки которой были ему органически чужды и вызывали у него бурный протест. «Сейчас, я не могу себе представить: как было бы можно систему беспространственных понятий современной психологии наложить на материальную конструкцию мозга», — говорил Иван Петрович в одном из своих докладов. Помощь, которую психология могла оказать физиологии, в то время «заключалась только в словах: животное вспомнило, животное захотело, животное догадалось, т.е. это было приемом адетерминистического думания, обходящегося без настоящей причины». В полемике с видными американскими учеными-психологами Иван Петрович утверждал с полным к тому основанием, что у многих представителей этой науки «чувствуется, несмотря на все научно-приличные оговорки, все тот же дуализм с анимизмом». Анимизм же, т.е. признание наличия в организме нематериального начала — души, равно как и витализм, т.е. признание наличия в организме особой жизненной силы, Павлов считал вреднейшим тормозом научного исследования. «Для натуралиста все — в методе, в шансах добыть непоколебимую, прочную истину, и с этой только, обязательной для него, точки зрения душа как натуралистический принцип не только не нужна ему, а даже вредно давала себя знать на его работе, напрасно ограничивая смелость и глубину его анализа» [1, c. 70].

Относясь крайне отрицательно к идеалистической психологии, запрещая даже у себя в лаборатории на первых порах своей работы в области физиологии высшей нервной деятельности пользоваться понятиями и терминами, заимствованными из психологии И.П. Павлов вместе с тем не отрицал психологии как науки о субъективных переживаниях и состояниях человека. Он говорил, что преклоняется «перед усилиями мысли в работе старых и новейших психологов», он оценивал их «богатырскую работу». В изумительной по яркости мысли и красоте изложения статье Ивана Петровича «Естествознание и мозг» он следующим образом формулирует свое отношение к психологии и утверждает права естествознания, каждодневно доказывающего свое могущество: «…Я хотел бы предупредить недоразумение в отношении ко мне. Я не отрицаю психологии как познания внутреннего мира человека. Тем менее я склонен отрицать что-нибудь из глубочайших влечений человеческого духа… Я только отстаиваю и утверждаю абсолютные, непререкаемые права естественно-научной мысли всюду и до тех пор, где и покуда она может проявлять свою мощь. А кто знает, где кончается эта возможность!» [4, c. 104]

Следуя материалистическому мировоззрению, Иван Петрович рассматривал мысль как функцию мозга, был убежден в единстве психического и физиологического, полагал, что развитие науки о функциях мозга приведет к исчерпывающему познанию природы психических процессов. И в этом познании, по глубочайшему убеждению Ивана Петровича, подтвержденному его тридцатипятилетней работой в области изучения высшей нервной деятельности, важнейшая роль должна принадлежать физиологии.

К экспериментальному анализу деятельности больших полушарий головного мозга И.П. Павлов подошел с помощью созданного им метода условных рефлексов. Решение объяснять психическую деятельность в терминах рефлекторной деятельности впервые появляется в его докладе «Об экспериментальной психологии и психопатологии на животных», прочитанном на международном конгрессе медицины в Мадриде в 1903 году.

Для изучения деятельности больших полушарий головного мозга И.П. Павлов избрал слюнную железу, ее деятельность поддавалась строгому количественному учету. Это был удачный выбор. Метод, с помощью которого И.П. Павлов приступил к объективному учению закономерностей психической деятельности, вытекал из повседневно наблюдаемых фактов «психического слюноотделения», которое происходит под влиянием связанных с приемом пищи раздражений, действующих на расстоянии от животного. В условном рефлексе И.П. Павлов увидел механизм, благодаря которому расширяются возможности организма к бесконечному приспособлению. Благодаря методу условных рефлексов было установлено, что в основе деятельности больших полушарий головного мозга лежат процессы возбуждения и торможения.

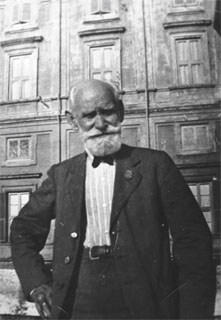

И.П. Павлов в Эдинбурге. 1923 г.

Исследования простых и сложных условных рефлексов позволили выявить индивидуальные особенности проявления аналитико-синтетической деятельности у разных животных, установить четыре типа высшей нервной деятельности, совпавших с классификацией Гиппократа о четырех темпераментах. Критериями классификации служили: сила основных нервных процессов — раздражительного и тормозного, их подвижность и равновесие. Исходя из этих свойств, Павлов выделил три типа нервной системы: уравновешенный, возбудимый и тормозной. «Нельзя не видеть, — говорил Павлов, — согласия результатов эксперимента на собаках с этой классификацией. Наш возбудимый тип — это холерический, а меланхолический — тормозной. Двум формам центрального типа отвечали бы флегматический и сангвинический темпераменты. И только теперь, спустя две тысячи лет, изучение высшей нервной деятельности по методу условных рефлексов позволило подвести под классификацию Гиппократа физиологический фундамент» [4, c. 62]. Благодаря методу условных рефлексов в патофизиологии была создана новая глава — учение об экспериментальных неврозах, которые трактовались как грубая модель функционального заболевания нервной системы (истерия, неврастения). Наблюдаемые в экспериментальных условиях процессы в больших полушариях головного мозга И.П. Павлов рассматривал как проявление положительных и отрицательных чувств. «Мне кажется, — говорил И.П. Павлов в докладе на X Международном психологическом конгрессе в Копенгагене 24 августа 1932 года, — есть достаточные основания принимать, что описанные физиологические процессы в больших полушариях отвечают тому, что мы субъективно в себе обыкновенно называем чувствами в общей форме положительных или отрицательных чувств и в огромном ряде оттенков и вариаций, благодаря или комбинированию их, или различной напряженности. Здесь — чувство трудности и легкости, бодрости и усталости, удовлетворенности или огорчения, радости, торжества и отчаяния и т.д. Мне кажется, что часто тяжелые чувства при изменении обычного образа жизни, при прекращении привычных занятий, при потере близких людей, не говоря об умственных кризисах и ломке верований, имеют свое физиологическое основание в значительной степени именно в изменении, в нарушении старого динамического стереотипа и в трудности установки нового» [4, c. 498-499].

И.П. Павлов открывает вторую сигнальную систему — речь. Особенность второй сигнальной системы Павлов видел в том, что речевые сигналы представляют собой отвлечение от действительности, позволяют обобщение, что составляет специфически человеческое, высшее мышление. Неотложной задачей физиологии Павлов считал систематизацию всех безусловных (врожденных) рефлексов, к которым он относил «рефлекс цели» и «рефлекс свободы». Отмечая огромное жизненное значение этих рефлексов И.П. Павлов подчеркивал: «Жизнь только для того красна и сильна, кто всю жизнь стремится к постоянно достигаемой, но недостижимой цели. Вся жизнь, все ее улучшения, вся ее культура делаются только людьми, стремящимися к той или другой поставленной ими себе в жизни цели». Но когда нет цели, теряется и смысл жизни, жизнь перестает привязывать к себе человека. В этом причина самоубийств.

Напряжение рефлекса цели особенно важным считал Павлов для России. «И мечтается мне, — говорил Павлов, — испорченный аппетит, подорванное питание можно поправить, восстановить тщательнейшим уходом, специальной гигиеной. То же может и должно произойти с загнанным исторически на русской почве рефлексом цели. Если каждый из нас будет лелеять этот рефлекс в себе как драгоценнейшую часть своего существа, если родители и все учительство всех рангов сделают своей главной задачей укрепление и развитие этого рефлекса в опекаемой массе, если наши общественность и государственность откроют широкие возможности для практики этого рефлекса, то мы сделаемся тем, чем мы должны и можем быть, судя по многим эпизодам нашей исторической жизни и по некоторым взмахам нашей творческой силы» [3, c. 247]. Рефлексы цели и свободы представляют большой интерес, поэтому они должны стать предметом изучения не только физиологов, но и психологов, педагогов и социологов. Павлов постоянно подчеркивал их роль в активном, целенаправленном поведении. На их основе должна быть построена, согласно Павлову, вся система педагогики, воспитания подрастающего поведения.

Сосредоточив внимание на изучении приобретенного поведения, Павлов вместе с тем занимался серьезным обсуждением вопросов врожденного поведения. Последнее стало предметом многолетних исследований этологов и, прежде всего, в школе К. Лоренца, Нобелевского лауреата. В начале 30-х годов в Колтушах были начаты систематические исследования поведения антропоидов. На молодых шимпанзе Роза и Рафаэль — были применены новые методики и приемы, обеспечивающие изучение поведения обезьян в условиях относительной свободы передвижения. Результаты более четырехлетних исследований обстоятельно обсуждались на знаменитых «средах». Оказалось, что обезьяны задачу решали методом «проб и ошибок», в результате они накапливали жизненный опыт. Павлов полагал, что навыки у обезьян при решении ими конкретных задач формируются на основе новых ассоциаций.

Академик И.П. Павлов. 1935 г.

У обезьян, по сравнению с собаками, сильнее выражен исследовательский рефлекс — рефлекс «что такое», сильнее способность к образованию новых сложных цепных условных рефлексов. «Образование временных связей — ассоциаций, — говорил Павлов, — это есть знание, это есть приобретение новых знаний… Все обучение заключается в образовании временных связей, а это есть мысль, мышление, знание. Мышление есть ассоциация — знание, а пользование им — понимание» [5].

В 1936 году Павлов собирался на очередной международный психологический конгресс в Мадрид для поднятия ряда фундаментальных вопросов о взаимодействии физиологии и психологии в изучении поведения. В предисловии к шестому последнему прижизненному изданию «Двадцатилетнего опыта», подписанному Павловым в январе 1936 года за месяц до своей кончины, Иван Петрович подчеркивал сближение позиций физиологии и психологии в изучении поведения, а также чрезвычайное расширение области объективного изучения сложного поведения животных. Всецело охватывающей проблемы медицины, психогигиены, психологии и педагогики.

«Приближается, — говорил он, — важный этап человеческой мысли, когда физиологическое и психологическое, объективное и субъективное действительно сольются, когда фактически разрешится или отпадет естественным путем мучительное противоречие или противопоставление моего сознания моему телу» [4, c. 401].

Велика роль И.П. Павлова в развитии материалистической психологии. Иван Петрович рассматривал условный рефлекс не только как элементарное физиологическое явление, совершающееся в коре головного мозга, но и как элементарный психический акт. На основе этого понятия, на основе изучения физиологических закономерностей деятельности головного мозга он дал впервые в истории науки физиологическое объяснение сложным явлениям психической жизни здорового и больного человека. Механизм образования условного рефлекса аналогичен тому, который лежит в основе давно изученного психологами явления ассоциации. Суть этого явления заключается в связи между двумя процессами в мозгу. Опираясь на понятие условного рефлекса, И.П. Павлов дал объяснение сложнейшим процессам, протекающим в мозговой коре и составляющим материальную основу психики. В одном из своих первых докладов, посвященных условным рефлексам, Иван Петрович говорил о том, что все ресурсы человека, все, чем располагала человеческая мысль на протяжении многих столетий, — искусство, литература, философия, исторические науки, религия, — все это было использовано, чтобы осветить сущность того, что представляет собой сознание. Павлов впервые использовал строго объективные методы естественно-научного изучения явлений, этот могущественный ресурс, который приобрело человечество для решения вопроса о том, как развивается психическая жизнь и какова природа тех процессов, которые протекают в мозгу.

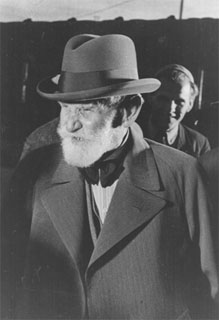

Г. Уэллс в гостях у И.П. Павлова в Колтушах. 1934 г.

В последние годы своей жизни Иван Петрович неоднократно говорил о возможности «слития» субъективного с объективным. Он ясно понимал единство психического и физиологического. Он считал, что сознание, мышление есть функция мозга. Он представлял себе, что психическое и физиологическое — это разные стороны одного и того же явления; он был уверен, что «наступает и наступит, осуществится естественное и неизбежное сближение и, наконец, слитие психологического с физиологическим, субъективного с объективным, решится фактически (подчеркнуто И.П. Павловым) вопрос, так долго тревоживший человеческую мысль. И всякое дальнейшее способствование этому слитию есть большая задача ближайшего будущего науки» [1, c. 105-106].

Благодаря исследованиям И.П. Павлова перед физиологами открылись широкие просторы для новых исследований, для бесконечного числа наблюдений и опытов. Психологи же получили «общую прочную почву, естественную основу изучаемых ими основных явлений, в которой легче им будет разместить бесконечный хаос человеческих переживаний».

Не только физиология головного мозга, но и психология, благодаря исследованиям И.П. Павлова, вступила в новую эру.

Когнитивный необихевиоризм Э. Толмена. Понятие «промежуточные переменные»

Добавлено  Psychology OnLine.Net

Psychology OnLine.Net

09.11.2008