Глава 2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ УБЕЖДЕНИЙ

Базовая формула (ABC) проста. Гораздо сложнее побудить клиентов приложить ее к своей жизни. Самым затруднительным для них является правильно определить В. Многие клиенты берут первую попавшуюся мысль, которая очень смутно связана с их эмоциями, а затем тратят массу времени и энергии, пытаясь ее изменить. Позднее они могут обнаружить, что все усилия были напрасны, так как их выбор был ошибочен.

Чтобы найти нужную когницию, для начала клиентам важно осознать, что В обозначает множество видов внутренних процессов. Это не только неслышимый язык или образы, которые они создают в своем воображении. Это тоже В, но В намного шире. Чтобы дать клиентам хотя бы приблизительное представление о различных типах когниций, которые заключены в В, мы выдаем им следующий список.

- Внутренний разговор с собой

- Самоэффективность

- Восприятие

- Избирательное внимание

- Избирательное невнимание

- Атрибуции

- Ярлыки (слова и фразы)

- Объяснения

- Стиль объяснения

- Категории

- Когнитивные карты

- Требования к себе

- Жизненные ориентиры

- Мысленные ассоциации

- Когнитивное обусловливание

- Я-концепция

- Образы

- Избирательная память

- Гештальт-паттерны

- Темы и рассказы

- Предрассудки, воображение, оценки

- Умозаключения и выводы

- Самоинструктирование

- Предположения

- Материализация абстрактного

- Внутренние сценарии

- Прототипы

- Идеализированные когнитивные модели

- Персонализированные мифы

- Обработка информации

- Нейронные сети

- Лингвистические прототипы

- Связи между паттернами

- Мозговая организация

- Когнитивные схемы

- Гештальты

- Ведущий образ действий

Терапевт может помочь клиентам понять этот длинный список терминов, пояснив, что все эти В происходят в разное время. Как в домино, каждый из этих умственных процессов запускает последующий, пока они все вместе не образуют силу, достаточную для того, чтобы вызвать определенную эмоцию или действие.

А Се Со

________________________________________________________

ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ

А = активирующее событие, или стимулы

Вп = когниции и убеждения разных видов

Се = эмоциональная реакция — то, что мы чувствуем

Сь = поведенческая реакция — то, что мы делаем

ОЖИДАНИЯ

Принципы

Отдельные В появляются до того, как случается А. Чаще всего это глобальная философия, или взгляд на мир, которая обусловливает то, каким образом клиенты встречают событие.

___________ В _________________ А ______________ Се _______ Сb _____

Ожидания

Ожидания, или экспектации, — это то, что клиенты хотят от себя, других и мира в целом. Это критерии, которые они используют, чтобы решить, были ли они успешны или провалились, это их собственные притязания на то, как они должны себя вести. У клиентов могут быть заниженные или завышенные ожидания относительно себя, других или мира. Когда они нуждаются в достижении желаемого, то ожидания становятся требованиями.

Зачастую нереалистичные ожидания являются единственной причиной эмоциональных проблем. Перфекционисты ставят перед собой невыполнимые требования, а уровень их притязаний настолько высок, что его невозможно достичь. Такие клиенты могут чувствовать себя неудачниками почти всегда. У них может возникнуть депрессия с суицидальными намерениями из-за более низкой, чем они ожидали, полученной на занятиях оценки, они испытывают ужас, если не могут контролировать определенные внутренние процессы. Например, ключевым ожиданием у многих страдающих агорафобией клиентов является: «Я не должен волноваться, а если почувствую тревогу, то должен тут же справиться с ней». Другие клиенты постоянно испытывают гнев, так как все вокруг ведут себя, на их взгляд, неразумно и не именно так, как им того хочется. Ожидания некоторых депрессивных клиентов настолько занижены, что они бросают любые начинания, не сделав ни единой попытки их осуществить.

Перед тем как А даже произойдет, клиент встречает это событие, неся тяжелый груз ожиданий и требований, который предопределяет, будет ли А воспринято как хорошее или плохое, как удача или провал, как позитив или негатив. Истинная цена А не имеет значения, оно оценивается сквозь цветные очки ожиданий клиента.

Метод

1. Попросите клиента сосредоточиться на проблемной ситуации и продолжать воображать ее до тех пор, пока она не прочув-ствуется достаточно отчетливо.

2. Попросите его определить наилучший исход в данной ситуа-. ции и отметить свой ответ на десятибалльной шкале. Крайние деления на шкале соответствуют наилучшему и наихудшему событиям, которые могли случиться с ним в жизни. Например, завоевание Нобелевской премии (10) может быть противопоставлено диагностике рака последней стадии (0).

(0)_______________________ (5) ___________________________(10)

Наихудшие Наилучшие события в жизни

события в жизни

3. Пусть клиент представит наилучший и наихудший исход в проблемной ситуации и отметит их значения на шкале.

____________ X ______________ _________________ X ______________

Наихудший исход Наилучший исход

4. Пусть ваш клиент решит, где будет находиться точка ПДП (просто-достаточно-приемлемое). Объясните, что ПДП — «это тот исход, который вы сочли бы просто достаточно приемлемым — минимум, необходимый для вас, чтобы воспринимать событие довольно позитивным».

___________ x ______________ X _____________X____

Наихудший исход ПДП Наилучший исход

5. Наконец попросите клиента заполнить несколько шкал для других проблемных ситуаций, следуя той же процедуре.

После этого вы будете в состоянии определить, какие ожидания, требования к себе и обозначения он использует, чтобы оценивать других и себя.

Эти шкалы помогут вам выявить различные аспекты невидимых ожиданий ваших клиентов. Пронаблюдайте, как измерительные шкалы клиентов отличаются от таковых большинства людей, сталкивающихся с подобными ситуациями. Например, следующие шкалы отражают такие искажения.

Мышление по типу «все или ничего»

________________ X ___________ _________X __________________

Наихудшее Наилучшее

Крайние точки на шкале слишком близки к ее экстремумам и удалены друг от друга; Разница между наилучшим и наихудшим исходами огромна. Клиенты, оценивающие все таким образом, зачастую склонны к драматизации и паникерству. Они убеждены, что произойдет или что-то прекрасное, или что-то кошмарное даже в банальной ситуации. Например, абитуриент медицинского вуза, получивший по химии «4—», воображает, что никуда не поступит и проведет остаток жизни, слоняясь по городским аллеям и выискивая себе еду в мусорных бачках.

Депрессивное мышление

I________ X _______ X ___________ I _______________I

Наихудшее Наилучшее

Эта шкала чрезвычайно узка: обе точки находятся в зоне негатива. Некоторые депрессивные клиенты видят мало различий между наилучшим и наихудшим исходами. Для таких клиентов даже лучший результат — негативный, немногое может мотивировать их на достижение цели.

Перфекционистское мышление

I_________________X____________________|.______________ ПДП______ X _________I

ПДП слишком смещено вправо и почти приравнивается к наилучшему исходу. Шкала симптоматична для клиентов-перфекционистов, которые не оставляют места для ошибок. Если они не добиваются лучшего результата, они чувствуют себя неудачниками.

Также обратите внимание, рисуют ли клиенты шкалы для себя и для других по-разному или нет. Например, озлобленные люди часто требуют от других достижения намного более высокого ПДП (в направлении к наилучшему исходу). Они требуют от остальных лучшего поведения в различных ситуациях, чем от себя.

Пример

Обладание завышенными ожиданиями может привести к долговременным проблемам. Много лет назад мы с коллегами работали с одним типом клиентов, чьи проблемы оказались довольно трудными. У этих клиентов было сильное ощущение неадекватности и очень низкое самоуважение, они казнили себя просто безжалостно. Они были уверены в собственной бесполезности и страдали от такой сильной депрессии, что часто задумывались о самоубийстве.

Мы диагносцировали этих клиентов как обладающих неадекватной личностью, но неформально, между собой, называли этих людей ЯНКД-клиенты («Я не больше, чем кусок дерьма»). Это не было жестокостью или бесцеремонностью с нашей стороны, нам просто казалось, что это название описывало проблему этих клиентов наиболее точно. На самом деле, конечно, эти люди не были неадекватными, но так они думали о себе сами.

Иные терапевты пытались помочь им, поднимая их гнетуще низкую самооценку, убеждая их полюбить себя и прекратить самобичевание. Не сработало.

Клиент по имени Эл был типичным примером. Он считал себя абсолютно прогнившим изнутри и не мог найти в себе ни одной положительной черты, которая бы ему нравилась. Он был убежден в своей уродливости, несмотря на тот факт, что женщины постоянно заговаривали с ним и выделывали перед ним различные па. Он чувствовал себя никому не нужным, хотя по выходным вывозил за город от имени организации «Большие братья» мальчишек, не имеющих отцов.

Его негативный настрой вызывал у него много боли и привел к бессоннице и сонливости. Он стал антигедонистичным, постоянно выкрикивал заклинания и часто задумывался о самоубийстве, которое пытался совершить уже дважды.

СамовосприятиеЭла было полностью иррационально, но больше смущало то, как он реагировал на любую попытку изменить его установки. В целом он вел себя слабовольно и пассивно, но когда терапевт пытался перестроить его убеждения, он боролся за них изо всех сил, оставляя свое безответное и бездеятельное поведение и атакуя любое предположение, что он не был совсем пропащей личностью. Он просто не мог перенести даже намека на то, что он не был одним из самых отвратительных человеческих существ на планете.

Его убеждения были загадкой. Он испытывал огромную боль и осознавал, что причина была в его отношении к себе, и все-таки он цеплялся за идею самоуничижения.

Проблема была наконец разрешена, когда определились ожидания Эла относительно себя. Ядром его философии было то, что он мнил себя Эйнштейном. Это было не просто желание, а твердая и ощутимая установка. Он расстраивался, когда другие люди обращались с ним как с простым смертным; его задевало, что он был вынужден выполнять такие суетные вещи, как подведение балансов в расходной книге или вынос мусора.

Но больше всего беспокоило Эла недовольство самим собой. Каждый раз, допустив оплошность, он безжалостно третировал себя за совершение дурацкой ошибки, пока через какое-то время его не поглощала депрессия и он не превращался в ЯНКД.

«Делать ошибки — довольно скверно для любого, — говорил он, — но для меня (эдакого Эйнштейна) это недопустимо».

Что может быть более удручающим, чем личность со способностями Эйнштейна, живущая жизнью простого смертного и не имеющая никого в мире, кто бы смог признать его бесценную исключительность?

Друзья Эла, сами того не желая, подпитывали его установку, пытаясь поддержать его эго; это только раздувало его ожидания еще больше, значительно увеличивая контраст между реальным и идеальным «Я». В результате Эл чувствовал себя еще более подавленным.

Эл был уверен в своем превосходстве благодаря перфекциони-стским притязаниям и экспектациям, но знал, что они несоизмеримы с его реальными достижениями в жизни. Каждый раз, ругая себя, он подкреплял свое убеждение в том, что он был Эйнштейном, хоть и Эйнштейном, приводившим все вокруг в хаос. С этой точки зрения, если бы он прекратил нападки на себя, ему бы пришлось признать, что он не был особенным.

Подход, которого мы придерживались в своем консультировании, заключался не в поддержании его ослабевшего эго, а, скорее, в том, чтобы сосредоточиться на его убежденности, что он Эйнштейн.

Комментарий

Когнитивная реструктурирующая терапия отличается от прочих когнитивных подходов тем, что определяющим, первоначальным в ней является составление списка идей клиента, его установок и философии. Только после того, как этот список завершен, система убеждений может подвергаться корректировке, более ранний ее пересмотр вынудит клиента защищаться, спорить с терапевтом и заставит его впредь быть гораздо сдержаннее в рассказах терапевту о своих личных ожиданиях. Это результат неточного и неполного списка требований клиента к себе.

Терапевт должен помнить, что расположение В на временном отрезке является скорее описательным, чем теоретически точным. Притязания и многие другие В могут помещаться и в других его местах, некоторые В, такие, как Я-концепция, могут находиться на всем его протяжении.

Дополнительная информация

Сафрен с соавторами (Safren, Juster, & Heimberg, 1997) обнаружили, что экспектации являются существенным компонентом самых разных форм когнитивной психотерапии. В другой работе (Whittal & Goetsch, 1997) исследователи выяснили, что ожидания страдающих приступами паники значимо коррелируют с ожиданиями клиентов с агорафобией.

В некоторых более ранних исследованиях подтвердилось влияние ожиданий на эффективность подкрепления (Farber, 1963; Gholson, 1980; Spielberger & DeNike, 1966; Wiemer & Palermo, 1974). В этих работах показано, что до тех пор, пока экспектации субъекта не были приняты во внимание, подкрепление не изменяло поведение. Если субъект рассчитывал на большее, чем он получал, вознаграждение, то он воспринимал его как наказание.

САМОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Самоэффективность

________I_ А __________ Се _______________ Cb __________________

В

Принципы

Альфред Бандура (Bandura, 1995) и его коллеги заметили, что представления клиентов о своей успешности имеют определяющее значение в осуществлении ими своей цели. То, чего клиенты добились, основано на их мыслях о том, чего они могут добиться. Эффективность связана с ожиданиями обратной зависимостью: завышенные ожидания ведут к занижению своей способности достичь цели, т. е. к низкой самоэф'фективности. Клиенты считают себя не обладающими силой, достаточной для осуществления собственных высоких запросов.

В литературе в основном делается акцент на разрушительных последствиях низкой самоэффективности, но в настоящее время ее слишком высокие значения были признаны в равной степени неблагоприятными. Примерами тому могут служить клиенты с алкогольной и наркотической зависимостью, которые ошибочно верят в то, что могут контролировать свое злоупотребление наркотиками («Еще пара глотков — и я смогу с этим покончить»), и психически больные клиенты, уверенные в своей способности управлять галлюцинациями при помощи одной только силы воли.

Метод

1. Сделайте так, чтобы ваш клиент расслабился и сосредоточился на определенной проблемной ситуации (АС).

2. Попросите его предсказать свою способность успешно с ней справиться и проставить это значение на континууме (можете использовать те же шкалы, что и для ожиданий).

I________________________I _________ X _________________I

Мало шансов на успех Много шансов на успех

«Я на 90% уверен, что смогу контролировать свой гнев, даже если жена будет кричать на меня».

3. Попросите клиента изменить предсказание и обратить внимание на то, как это повлияет на его чувства. Например: «Представьте, что вы только на 10% уверены, что, разозлившись, удержитесь от того, чтобы ударить жену. Что тогда вы будете чувствовать относительно продолжения спора с ней и ваших прошлых на нее нападок?»

4. Пройдитесь по нескольким различным ситуациям, чтобы установить, как клиент понимает свою самоэффективность. Занижена она или завышена?

Пример. История Майка

Этот случай представляет собой хороший пример завышенной самоэффективности.

Клиент, Майк, не мог установить хороших отношений с женщинами, и в прошлом у него было несколько неудачных любовных связей. Несмотря на имевшиеся у него определенные умения и богатые творческие способности, он не добился успехов в работе, поскольку отказывался выполнять черную работу, сопутствующую любой должности, и обычно его увольняли. У него были эмоциональные проблемы, которые, будучи изначально небольшими, превратились в мощные сдвиги, так как он не способен был вынести даже малейшую неприятность. Майк погрузился в эмоциональный хаос.

Причин его проблем было множество, но основная заключалась в неадекватной самоэффективности. Он был младшим ребенком в большой семье, и у его матери до его рождения случились два выкидыша. Врачи предупредили, что вынашивание очередного ребенка может погубить ее, но ей нравилось быть матерью, и она отчаянно хотела еще одного малыша. К удивлению родителей и медиков, Майк появился на свет. Его матери произвели гистерэктомию, и это означало, что он был последним.

Майк был очаровательным малышом, и все в семье — особенно мать — обращались с ним как с принцем. Когда у Майка начала формироваться самоэффективность, он смотрелся в зеркало, которое держала перед ним его семья, и видел отражение необыкновенного ребенка, обожаемого родней и пестовавшегося как королевский отпрыск. Он ничего не знал ни о выкидышах, которые были у его матери, ни о ее операции, ни о том, что он был последним возможным для нее ребенком. Все, о чем ему было известно, — это то, что он был не как все остальные мальчики, и он считал себя уникальным подарком от Бога.

Жизнь благоволила Майку до тех пор, пока он не пошел в школу, где другие дети обращались с ним как с нормальным человеческим существом, а не как с принцем. Его школьные товарищи не нуждались в нем так, как его семья, но он не понимал этого. Все, что он осознавал, — это что он не получает особенного отношения. Он злился на своих сверстников и требовал, чтобы они служили ему соответствующим образом, но это только приводило их в еще большую ярость, так что они дразнили и высмеивали его. Он стал мишенью для их грубых шуток. Это только привело к тому, что Майк начал чувствовать себя еще хуже, он стал злее и выставлял новые требования. Вскоре круг замкнулся, и он лишился последнего друга. Майк оказался в социальной изоляции.

Обращение, которое Майк получал от одноклассников, заставило его задуматься, а все ли в порядке было дома, но там было все нормально. И тогда он пришел к выводу, что это в школе у его одноклассников были проблемы. Майк решил, что они завидовали ему, потому что признавали, каким особенным был он и какими неполноценными — они.

Так продолжалось и дальше. Когда его подруги не обращались с ним, как это делала его мать, он знал, что было не так — не та девушка! Большую часть своей взрослой жизни он потратил на поиски женщины, у которой хватило бы ума обходиться с ним правильно, но такой он не нашел. Однажды он сказал мне: «Со всей этой эмансипацией в наши дни стало трудно отыскать хорошую женщину».

Когда Майком овладевали страхи, разочарования или незначительные неприятности, его реакцией была ярость: «Это несправедливо, что жизнь так жестока со мной, тут что-то неправильно, это не должно быть так. Я имею право получать все, что хочу!» Если продавец не подходил к нему сию секунду, он вспыхивал от гнева и выскакивал из магазина.

Проблема Майка была очевидна. У него был, как я это называю, «синдром замаскированного принца» — он верил в то, что обладал особой властью и имел право на экстраординарное обхождение. Его самоэффективность была столь высока, нереалистична и искривлена, что не позволяла ему принимать нормальные неприятности, с которыми нам всем приходится иметь дело. Вместо того чтобы справляться с ними, он садился и чувствовал себя обманутым. Его установка была порождена тем извращенным взглядом на самоэффективность, что он усвоил в своей семье.

Комментарий

Будучи тесно связанной с самоэкспектацией, самоэффективность обычно обсуждается вкупе с ней; это соотношение синер-гично. Например, высокие ожидания и низкая самоэффективность — одна из самых неблагоприятных комбинаций. Депрессивные клиенты зачастую требуют от себя слишком многого и мало надеются на то, что они этого достигнут.

На практике мы часто просим пациентов поместить обе переменные на одном континууме, как это показано ниже.

I_________ Эф ___________________I __________ ПДП ____________I

Низкая Средняя Высокая

«Покажите мне на этой шкале, что вы считаете для себя просто достаточно приемлемым результатом (ПДП). А теперь отметьте, какого результата, на ваш взгляд, вы можете добиться (эффективность)». Клиенты, которые видят свои проблемы подобным образом, впадут в уныние. Им будут казаться бессмысленными любые попытки, поскольку ожидаемый успех слишком далек даже от минимально приемлемого исхода.

Дополнительная информация

Альберт Бандура исследовал понятие самоэффективности и стал главным теоретиком и публицистом в данной области (см. Bandura, 1977а, 1977b, 1978, 1982, 1984, 1995, 1997; Bandura, Adams, Hardy, & Howells, 1980; Bandura, Reese, & Adams, 1982; Bandura & Schunk, 1981; Schwarzer, 1992). Некоторые ученые-бихевиористы доказывают, что самоэффективность связана с целенаправленным поведением, но не является его причиной (Hawkins, 1992; Hayes, 1995). Бандура на это возражает, что самоэффективность — центральная и важная детерминанта человеческого поведения (Bandura, 1996).

Я-КОНЦЕПЦИЯ

________I______ А________Ce_________Cb ______

В

Я концепция

Принципы

Самоэффективность и экспектации в совокупности образуют то, что традиционно называют Я-концепцией. Вероятно, нет особой нужды выделять Я-концепцию в качестве отдельной категории, поскольку она включает в себя два вышеупомянутых В, но литература и история этой переменной так огромна, что она заслуживает отдельного упоминания.

Я-концепция личности предваряет стимулы из окружающего мира. Это одна из мощнейших В, которая предопределяет образ действий людей и является ключевой детерминантой ощущения ими своей жизни как счастливой или трагичной.

Появление Я-концепции

Психология развития предполагает, что Я-концепция появляется постепенно в течение периода младенчества. Мир для младенца сначала предстает как странный многоголосый беспорядок. У малыша есть рефлексы, благодаря которым он может хватать, сосать, плакать или промокать, но не более, а его представление о себе и восприятие окружающего мира сливаются в единое целое: мама и малыш — это одно, бутылка и рука — тоже. Различий очень мало.

По мере того как ребенок начинает дифференцировать внешний мир, он разделяет вещи на маму и не маму, к которым относятся папа, противный старший брат, а заодно и кошка Пэт. Остальное человечество предстает как «никто из вышеперечисленных».

Вынашиваемый вместе с другими представлениями, появляется новый тип знания — «Я». Первоначально «Я» — лишь очередной объект, который ребенок начинает замечать, — аморфная масса голода, звуков, странных запахов и движений, впечатления от которых кажутся ближе, чем от других окружающих его вещей. Младенцы не имеют представления о том, что все это принадлежит им. В конечном счете эти ближайшие вещи начинают собираться в понятие, которое позднее мы назовем «Я». Остальные ощущения образуют не-«Я».

По мере становления Я-концепции проявляются и другие аспекты психики, в том числе и эмоции. «Эта1птучка, "Я", боится, счастлива, голодна или сердита». Конечно, у младенца не возникает таких слов, но чувства присутствуют и определяются как принадлежащие скорее им, чем кому-либо еще.

Пока ребенок еще находится на ранних стадиях своего развития, с ним происходят очень важные вещи: «Я» начинает приобретать всю свою ценность. Малыш начинает оценивать себя в позитивном или негативном свете: «Это хорошее "Я". Это плохое "Я". Это испорченное "Я". У других "Я" лучше. Это злое "Я". У этого "Я" есть достоинства. Это "Я" бесполезное. Это "Я" — больное».

Этот оценочный процесс очень существенный, потому что ребенок начинает вести себя в соответствии с самоописаниями. Если он считает себя плохим, то и вести себя будет плохо. Если • он думает, что он глупый, то и ведет себя по-глупому. Вместо того чтобы пассивно реагировать на окружающую среду, это оцененное «Я» начинает изменять ее и подкреплять себя. Например, беспомощное «Я» воздерживается от посильных действий, проваливает более сложные и видит эти неудачи как очередное доказательство своей несостоятельности. Со временем такие оценки превращаются в самореализующиеся пророчества.

Самоценность, которую клиенты приписывают себе, может быть очень устойчивой и оставаться на протяжении всей жизни, если они не начнут активно ее изменять. Это центральная структура, которая фильтрует все их чувства, мысли и действия.

На чем основана подобная классификация? Как формируется самоценность? Вот один из возможных ответов. Люди узнают о своей ценности, абсорбируя мнения о себе других людей. Будучи детьми, они не могут точно выразить свои достоинства; в семь или восемь лет ребенок не в состоянии вынести объективную оценку. Зеркалами, по которым он может судить о том, кто он такой, являются окружающие люди. Другие показывают, чего он достоин, а чего — нет. Если значимые другие признают его, он считает себя стоящим человеком, а «Я» становится приемлемым. Однако если эти другие обходятся с ним как с плохим и вредным, он воспринимает себя как вредного и считает, что эта вредность живет у него внутри.

Именно на этой стадии возникают проблемы. Если оценки других несправедливы, восприятие собственной ценности у ребенка искажается. Проблемы и тревоги родителей могут привести к извращенной или перевернутой рефлексии. Ребенок слишком мал и неопытен, чтобы понимать, что это зеркало значимых других может быть кривым. Он не может заключить: «Я не плохой ребенок. Мама шлепнула меня, потому что она истерическая личность, переживающая, что не находится больше в центре внимания». Ребенок, которого ударили, самым естественным образом подумает, что проблема в нем, а не в его матери. В конечном итоге он принимает отражаемое за правду и усваивает это искаженное самовосприятие.

Метод

Несмотря на то что существует множество достаточно полезных способов измерить Я-концепцию, вероятно, наиболее ценным для когнитивного терапевта методом будет извлечение Я-концепции из составленного клиентом списка В.

1. Составьте список ведущих идей клиента (об этом см. главу 3).

2. Выберите те В, которые напрямую обращены к «Я».

3. Найдите позитивные и негативные валентности, которые клиент проявляет в каждом из этих убеждений. Например, такое В: «Мир — огромное и опасное место» — демонстрирует соответствующую Я-концепцию: «Я слабый и беспомощный». Такая установка будет негативной Я-ва-лентностью.

Пример. История Синтии

Синтия родилась в неблагополучной семье, и когда в возрасте около семи лет у нее начала формироваться Я-концепция, семья находилась в состоянии непрекращающегося конфликта. Ее отец был алкоголиком и домогался ее, когда был в очередном запое. Брат употреблял кокаин и избивал ее, находясь в ломке. Мать старалась сохранить семью, притворяясь, что не замечает ее развала, и преуменьшая все проблемы. Она чувствовала себя никчемным человеком и следовала единственному принципу — уберечь семью, что бы ни случилось.

Я-концепция Синтии формировалась в такой чудовищной среде. Как это сделало бы большинство детей, она пришла к выводу, что это с ней было что-то не так. Она думала: «Должно быть, я одно из самых ужасных существ на планете, раз со мной так скверно обращаются».

Как сторонние наблюдатели мы видим, что Синтия заблуждалась. Мы знаем, что не было ее вины в том, что ее били, оскорбляли и игнорировали. Мы знаем, что ее семья была патологической. Но Синтия не могла на это так смотреть. Единственным зеркалом для нее было то отражение, которое давала ей семья. Поэтому ее Я-концепция была извращена.

Когда отец домогался ее, она обвиняла в этом себя. Позднее, узнав о сексе, Синтия решила, что она скверная, порочная девушка — развратная, дешевая и грязная. Однажды, когда она рассказывала матери, что с ней делает отец, та ответила, чтобы она замолчала, потому что лжет или преувеличивает. Синтия не могла тогда понять, что мать находилась в последней стадии отрицания и могла выжить, только притворяясь, что все было в порядке.

Синтия не знала, что болезнь семьи исказила ее взгляд на себя, она не осознавала, что семья была неблагополучной. В семилетнем возрасте, получая горы ненависти, отвращения и оскорблений, она пришла к выводу, что сама была этому причиной.

Ошибочное самовосприятие было достроено и пронесено сквозь годы. Она выживала, поворачивая эмоциональный выключатель и превращаясь в стоика. Семья, дойдя до той стадии извращения, которого могут достичь только семьи наркоманов и алкоголиков, оценила ее поведение как силу. Не имея никого другого, кто хотя бы казался сильным, родные обратились за поддержкой к ней. Она стала семейным героем и главной нянькой, замещала жену отцу, исповедника — матери, родителей — брату; и это все в четырнадцать лет. Она пожертвовала отрочество призрачному стремлению сохранить разваливающуюся семью, и к тому времени, как ей исполнилось 22, совершила три попытки самоубийства.

Представления клиентов о себе, их когнитивные центры, — это то, что заставляет их функционировать. Весь мир и людей в нем они видят сквозь призму Я-образов, и именно этот взгляд может сделать жизнь счастливой или превратить ее в личный концентрационный лагерь.

Комментарий

При обсуждении экспектаций, самоэффективности и Я-концепции я упомянул, что у клиентов может быть как завышенное, так и заниженное самоуважение. В то время как некоторым профессионалам трудно принять, что у клиентов может быть неправомерно высокое самоуважение, Мартин Селигман выразительно говорит о некоторых эффектах этого явления.

Ощущение счастья в целом и самоуважение в частности формируются как побочные эффекты успешной работы, решения сложных проблем, преодоления неприятностей или скуки, победы. Чувство самоуважения — сопутствующий продукт удовлетворительной деятельности. Если у ребенка самоуважение на месте — дальнейший успех обеспечен. Обязанности выполняются без единой задоринки, неприятности отскакивают, а другие дети кажутся более внимательными. Без сомнения, чувство высокого самоуважения — восхитительное состояние, но попытки достичь этого ощущения сразу, до обретения хороших отношений с миром, окончательно спутывают цели и средства.

Это именно то, что делает весьма туманным калифорнийский доклад по самоуважению. Это правда, что у тех, кто бросил школу, низкое самоуважение, что многие девушки-тинейджеры, забеременев, находятся в подавленном состоянии, малолетние наркоманы и преступники ненавидят себя, а находящиеся на социальных пособиях дети чувствуют себя никчемными. Но что является причиной, а что — следствием? В калифорнийском отчете с его «профилактическими» рекомендациями провозглашается, что школьные неудачи, использование наркотиков, зависимость от социальных пособий и другие болезни общества вызваны ощущением малоценности у подростков. Однако исследовательская литература показывает прямо противоположное. Низкое самоуважение — это последствия, а не причина и школьных проблем, и арестов, и пребывания на дотациях. (Seligman, Reivich, Jayucox, & Gillham, 1995, pp. 33-34.)

Дополнительная информация

Селигман проделал огромную работу по изучению позитивных и негативных последствий Я-концепции и создал теорию выученной беспомощности и выученного оптимизма (Seligman, 1975, 1994, 1998;

Seligman, Reivich, Jayucox, & Gillham, 1995). Бромлей (Bromley, 1977) исследует становление «Я». Гуидано стал одним из основных когнитивных теоретиков, изучающих Я-концепцию с точки зрения ее развития (Guidano, 1987, 1991; Guidano & Liotti, 1983). В дополнение смотрите работы Карла Роджерса (Rogers, 1951, 1959) и Джорджа Келли (Kelly, 1955, 1980), сделавшими Я-концепцию ядром своих теорий.

ВНИМАНИЕ

Принципы

Некоторые когниции предшествуют стимулам из окружающей среды, в то время как другие следуют за ними. Внимание относится к такому их типу, который происходит в то же время, что и А. Фактически, этот тип ментальных процессов помогает решить, что является А, а что — нет.

Определение людьми А основано и на тех элементах среды, которые находятся в фокусе их внимания, и на тех, которые выпадают из него. Сырая информация, исходящая от органов чувств, представляет собой мириады видов, звуков, запахов, вкусов и ощущений, которые, будучи взятыми по отдельности, кажутся случайными и непонятными. Мозг придает смысл этому калейдоскопу данных, преобразуя первичные стимулы в паттерны.

Головной мозг определяет, что люди должны видеть, а что — нет, какой выбрать звук из всей массы звуков, какой идентифицировать запах, какой из вкусов игнорировать и какое физическое ощущение их встревожит. Если мозг решил не признавать некоторую поступающую от рецепторов информацию, то она прекращает для них свое существование. Что именно из внешнего мира будет оказывать на людей влияние, обусловлено тем, чему их мозг приказывает уделять внимание.

Метод

1. Дайте своим клиентам инструкцию в следующий раз, когда они почувствуют, что расстроены, создать мысленную картинку того, что их беспокоит. Если они смогут, пусть сделают набросок ключевых компонентов.

2. Предложите им затем построить еще одну мысленную картинку, но с другим фокусом. Это будет трудно, потому что к ним постоянно будет возвращаться изначальный образ. Вдохновите их на то, чтобы они продолжали практиковаться и изменять свой фокус. Вскоре они могут обнаружить, что то, что они видят, достаточно случайно и основано на их выборе видеть именно это.

Пример

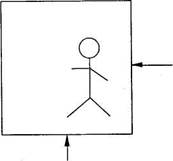

Я попросил страдающую агорафобией женщину, которой было страшно выходить из дома, нарисовать, как выглядит то, что она чувствует, покидая свою территорию (рис. 2.1).

Ее рисунок иллюстрирует, как она воспринимала себя и на что было направлено ее внимание. Когда она пыталась выйти из дома, то чувствовала себя пойманной, как будто она находилась в ящике. Он становился все меньше по мере ее удаления от дома, а напряжение росло, пока она не начинала бояться, что взорвется или сойдет с ума. Фокус ее внимания был на собственной тревоге и на

Рис. 2.1. Рисунок клиентки, страдающей агорафобией

том чувстве, что она поймана в ловушку. Чем больше она концентрировалась на телесных ощущениях, тем больше боялась. Этой клиентке помогло смещение фокуса внимания наружу — на окружающую среду.

Комментарий

То, на что клиенты обращают внимание, — одна из самых трудных для обнаружения когниций. Многие клиенты даже не имеют понятия о том, что существует что-либо еще в ситуации, что может попасть в фокус. Они уверены, что среда (внутренняя или внешняя) заставляет их сосредотачиваться на тех или иных предметах именно так, как это у них получается. Они отрицают собственное участие в выборе того, на что переключать внимание, какие вычленить стимулы из всего их калейдоскопа, и утверждают, что это стимулы вынуждают их смотреть и фокусироваться определенным образом.

Тревожный клиент автоматически концентрируется на своих страхах, как только почувствует малейшее волнение. Депрессивная клиентка убеждена в том, что, почувствовав печаль и безнадежность однажды, она потом не сможет переключиться ни на что иное. Озлобленный клиент говорит, что его гнев настолько переполняет его, что он не задумывается ни о последствиях, ни об объективной действительности. Первое, что должны усвоить клиенты о своем внимании, это то, что не оно довлеет над ними, а они выбирают его.

Дополнительная информация

Процессы внимания очень важны в социальной когнитивной теории Бандуры (Bandura, 1977a, 1996) и теории моделирования (Bandura & Barab, 1973). Исследователи (Chemtob, Hamada, Novaco, and Gross, 1997) обнаружили, что изменение фокуса внимания стало важным фактором в снижении озлобленности у жертв посттравматических стрессовых расстройств. Аарон Бек с коллегами выяснили, что концентрация внимания — главный компонент в снижении тревоги и депрессии (Beck, 1967, 1975, 1993; Beck, Emery, Greenberg, 1985; Judith Beck, 1995, 1996).

ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ ПАМЯТИ

Принципы

Очередная когниция на временном отрезке следует сразу же за А. Человеческий мозг просматривает кратковременную и долговременную память в поисках опыта, который может соответствовать воспринимаемому. Интерпретируя стимулы, клиенты как бы неслышно спрашивают себя: «Видел ли я что-нибудь подобное раньше? Чем это тогда оказалось? Было ли это опасным, тревожило ли меня?» Этот поиск является определяющим. Если клиенты никогда раньше не сталкивались с этим или подобными стимулами, они не знают, как на него реагировать. Они будут чувствовать смятение и тревогу, пока сканер их памяти не найдет соответствие.

Трудность составляет то, что память обладает высокой избирательностью и зачастую чрезвычайно недостоверна. Память — это не шкатулка для хранения отпечатков прошлых событий, а припоминание — не рассматривание старых фотографий в альбоме. Когда клиенты вспоминают событие прошлого, они воссоздают его заново. Это их настоящее впечатление о прошлом, а не действительное прошлое, которое вскрывает их память.

Клиенты сохраняют миллионы событий, впечатлений, чувств и мыслей. Их память, словно гобелен, имеет такие гигантские размеры, что они могут видеть его лишь частями. Рассматриваемый фрагмент — всегда лишь крохотный кусочек целого полотна, а воспоминания — это пристрастный выбор того, что они хотят воспроизвести или почувствовать в данный момент. Клиенты часто выделяют наиболее подкрепляющее в данной ситуации воспоминание. Если они разъярены, то выберут воспоминание о том, как отомстили кому-то в прошлый раз. В одиночестве они будут прокручивать сцены близости и тепла, которые у них когда-то были. Чувствуя себя слабыми, они предадутся воспоминаниям о временах, когда ощущали и проявляли свою силу, даже если такого времени никогда не было.

Они вызывают из памяти события, подходящие их текущему настроению. Многие клиенты, чувствующие неудовлетворенность настоящим, выбирают позитивные события из прошлого. Их детство предстает в розовом свете. Они помнят о подарках на дни рождения, о романах и достижениях, но они выборочно забывают о болезнях, разочарованиях, разбитых сердцах и боли.

Каждый раз, вспоминая о чем-то,' клиенты изменяют свое прошлое: они перекрашивают давно случившееся мазками кисти настоящего. Новая картина основана на текущих чувствах, мыслях, мечтах и желаниях. Реальное прошлое больше для них не существует, оно исчезло в далеких временах и не может быть точно восстановлено.

Некоторые клиенты возражают, что они изменяют свое прошлое в соответствии со своими мыслями, чувствами и желаниями на данный момент. Они могут спросить: «Разве прошлое — это не прошлое, а что случилось, то и случилось? Как могу я изменить то, что больше не существует? Разве прошлое не является чем-то целостным и завешенным в том виде, в котором оно есть?»

Логически это справедливо, прошлое неизменяемо, однако память о нем клиента может меняться. Взгляд клиента на прошлое весьма неполон. Никто не может помнить все так, как оно было, — человеческая память слишком бедна для этого, к тому же она избирательна. Мы помним то, что выбрали помнить, и забываем — что выбрали забыть.

Метод 1

Объясните своему клиенту принципы избирательности памяти. Возможно, вы пожелаете предложить ему их письменное изложение, подобное памятке об избирательности памяти, которую мы даем своим клиентам.

ПАМЯТКА: ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ПАМЯТЬ

Каждый раз, предаваясь воспоминаниям о прошлом — о великих событиях, произошедших с вами, когда вы были старшеклассником, о своей первой любви, о том чудном времени, что вы провели, живя в Арконе, штат Огайо, — вы должны быть осторожны, потому что ваши воспоминания могут обманывать вас. Вы могли создать фантазию о том, чего никогда не было, потому что выборочно опустили те предметы, эмоции и события, которые не совместимы с желаемым настроением. Обманываясь таким искажением и принимая его за истину, вы воспринимаете это сфабрикованное прошлое как реальное.

Иногда искаженная память о прошлом создает ощущение несчастья в вашем настоящем. В таких случаях единственный способ стать удовлетворенным в текущий момент — заставить себя аккуратнее воспроизводить прошлое. Только в том случае, если вы будете вспоминать о своей истории самым беспристрастным и непредубежденным образом, уроки прошлого опыта станут вашим ориентиром. Лучше осторожно выбирать свое прошлое.

Клиентов погружали с помощью гипноза в состояние возрастной регрессии. Они могли в деталях воспроизвести некоторые ранние события, например празднование седьмого дня рождения или первую встречу с будущим супругом. Под гипнозом они сообщали о мельчайших подробностях события и были уверены в своей точности, но когда их воспоминания сравнивались с объективными данными, например с фотографиями, дневниками и рассказами родственников, то оказывались чрезвычайно неправдоподобными.

Одна клиентка, Диана, вспоминала о своем первом замужестве с большой нежностью. Она была замужем четыре раза и о своем первом муже рассказывала, каким он был добрым, очаровательным и сильным. Долгие годы она сожалела о потере этих отношений и продолжала попытки отыскать его. Это сожаление началось после неудачи с четвертым замужеством, до этого же она не думала о нем вовсе. Мы сверились с отзывами некоторых ее старых друзей и выяснили, что ее первый муж был чудовищем. Он временами много пил, постоянно ей изменял, не мог задержаться ни на одной работе больше, чем на несколько месяцев, по несколько дней не появлялся дома и избивал ее. Как она могла не вспомнить всего этого?

Когда разваливалось ее четвертое замужество, она утешала себя воспоминаниями хотя бы об одних удавшихся в ее жизни отношениях. Поскольку таковых у нее не было, она их придумала. Она вспоминала только о единичных хороших сторонах своего мужа, а о многих плохих забывала.

Метод 2

1. Смутное припоминание. Попросите клиента вспомнить какое-нибудь событие, но не в деталях, а общее впечатление. Пусть он запишет свои воспоминания на бумагу или аудиокассету.

2. Релаксация. Затем введите его в состояние релаксации: либо обучите систематическому расслаблению, либо дайте ему прослушать запись со звуками природы или успокаивающей музыкой.

3. Детальное припоминание. Пусть он представит, что путешествует назад в прошлое и возвращается к ранним эпизодам. Выберите определенную сцену для рассмотрения. Напомните клиенту, чтобы он подключил все ощущения для ее воспроизведения: зрение — какие цвета, освещение, предметы, движения, перспективу он видит? Слух — может ли он слышать разговоры? Воспринимает ли фоновые звуки, музыку, разговор в соседней комнате, гул машин на улице? Обоняние — какие замечает запахи? Кинестетика — двигается, стоит или лежит? Эмоции — чувствует себя счастливым, грустным, испуганным, разозленным? с какой силой и в какой комбинации? Пройдите по всем ступеням, не перепрыгивая и не обобщая. Используйте как можно больше деталей. Память можно стимулировать просматриванием фотографий, дневников и писем. Напомните ему о событиях, также происходивших в это время. Используйте любые подсказки, которые могут помочь вспомнить былое время.

4. Запись. Кратко набросайте то, о чем вспомнил ваш клиент.

5. Сравните первое (смутное) воспоминание с последним (детальным). Что не удалось вспомнить? О чем он забыл?

Пример

Воспроизведение клиентами событий может быть настолько неточным, что иногда они вспоминают то, чего никогда не было. Одна клиентка потратила много часов на то, чтобы обсудить, как дядя совратил ее, когда ей было десять. Но когда мы проводили детальное припоминание, оказалось, что дядя умер, когда ей не было и шести. На самом деле она никогда не подвергалась сексуальному насилию, но это случилось с ее лучшей подругой, и она настолько прониклась сочувствием к ней, что позднее вообразила, что это было с ней самой.

Другие клиенты вспоминали события, прочитанные в книге или увиденные в кино, но которые, как они думали, случились с ними, так как они забыли источник. Вот знаменитый случай такого рода — Бридди Мерфи (Bernstein & Barker, 1989). Под гипнозом она вспомнила, что в прошлой жизни жила в Ирландии. Некоторые люди проверили ее описание ирландской деревни и обнаружили, что оно было на удивление точным. Этот случай использовался как доказательство в пользу реинкарнации. Позднее репортеры раскрыли, что она слышала эти рассказы от одной престарелой женщины, которая, будучи ребенком, жила в ирландской деревне. Когда Бридди было пять, она сидела на веранде у старушки и внимала ее историям об Ирландии.

Комментарий

Работа с памятью может быть травматична для клиента из-за сильнейших эмоций, с которыми часто связан более ранний опыт. На начальных стадиях когнитивной терапии единственная цель — это собрать воспоминания, а не тщательно изучать их или пытаться изменять.

Дополнительная информация

Марк Уильяме (Williams, 1996a, 1996b) — один из основных авторов, подчеркивающих значимость памяти для когнитивной терапии. Он разбивает это понятие на четыре типа: память на факты, на события, поведенческая и перспективная. В нашей работе мы ставим акцент на том, что он называет семантической памятью: «Травмирующий опыт создает уязвимые установки и предположения, которые кодируются в семантической памяти как законы природы» (Williams, 1996b, p. 111).

Искажения в селективной памяти были проиллюстрированы на примере панических расстройств (Cloitre, Shear, Cancienne & Zeitlin, 1994; McNally, Foa & Donnell, 1989), социофобии .(Lundh & Ost, 1997), синдрома общей тревожности (MacLeod & McLaughlin, 1995) и депрессии (Beck, 1975; Beck, Rush, Shaw, & Emery, 1979). Хороший обзор исследований смотрите у Симонса и Джонсона (Symons & Johnson, 1997).

АТРИБУЦИЯ

Принципы

Далее на временном отрезке очень важная когниция — это атрибуция. Латинский корень вскрывает нам значение этого слова: английское attribution — причастие прошедшего времени глагола attribuere, что значит «даровать, приписывать». Это то, что клиенты делают с воспринимаемым ими миром. Они даруют, или приписывают, причины и следствия тому, что ощущают. Они не находят и не открывают их, а создают сами. Они гадают о причинах любого происходящего с ними события. Их приписывания могут быть абсолютно неверными — это может быть подозрение, не имеющее к причине никакого отношения, но они все равно выберут его.

Наш клинической опыт подтверждает, что большинство клиентов- почти все время подбирают не те причины. Ищут ли они источник своей паники, развода, того, почему они не могут преодолеть злоупотребление алкоголем или почему они постоянно возвращаются в клинику для психически больных, большинство пациентов неверно определяют причины, а следовательно, и направление своих действий по разрешению проблем. Одна из целей когнитивной реструктурирующей терапии — помочь клиенту научиться отделять действительные причины от подозрений.

Метод

1. Сосредоточьтесь на характерных для клиентов ситуациях (АС).

2. Как они считают, что вызвало их проблемы?

3. Пусть они в своем воображения нарисуют все другие, какие они только могут себе представить, возможные причины.

Продолжайте до тех пор, пока каждый не составит большой

список.

4. Помогите им найти объективные доказательства «за» и «против» каждого пункта их списка. Отберите причину с наибольшим числом доказательств «за» и наименьшим — «против».

Пример

Атрибуция — очень важное В, это она определяет различия в том, как события воздействуют на клиентов, считают ли они себя ответственными за свое поведение или нет.

Представьте мужчину, едущего в своем автомобиле поздно вечером. Внезапно на дорогу из-за автобуса выбегает мальчик-подросток, мужчина жмет на тормоза, но уже слишком поздно, он не может остановиться и сбивает мальчика насмерть. Признают ли этого человека виновным в убийстве или просто участником несчастного случая, полностью зависит от того, какие мотивы ему припишут присяжные заседатели. Если они будут уверены, что он сделал все, что мог, чтобы избежать аварии, то он будет признан невиновным. Но если они подумают, что он направил машину на мальчика и сбил его умышленно, его обвинят в убийстве. Если же он злоупотребил алкоголем, его осудят за непреднамеренное убийство, что-то вроде частичной вины. Не важно, какой будет атрибуция присяжных, событие остается тем же — мальчик мертв, а убил его этот мужчина. Но что потом будет с этим человеком, проведет ли он остаток жизни в тюрьме или его тут же отпустят, зависит от атрибуции присяжных, и только от нее.

В некотором смысле клиенты — это не совсем опытные присяжные. Они смотрят на свои реакции, обращают внимание на то, что происходит перед их действиями, и гадают о причинах. То же самое они делают, когда ищут объяснение поведению других людей. К несчастью, очень часто люди оказываются плохими судьями, а их догадки — неверными. Лишь в редких случаях они пытаются отличить реальные причины от случайных сопутствующих обстоятельств. За причину они готовы считать любое первое пришедшее на ум объяснение и очень редко заглядывают глубже. В основном их атрибуция — это личные подозрения, которые они никогда не будут расследовать.

Практикум по когнитивной терапии

Комментарий

Многие клиенты упорно настаивают на том, что их атрибуция верна. Они легкомысленно утверждают, что других возможных причин не существует. Когда терапевт спрашивает: «Почему вы так уверены в этом?», они отвечают: «Я просто знаю». Они упрямо сопротивляются использованию любых рациональных или эмпирических методов поиска других возможностей.

Прямая атака терапевтом этих утверждений обычно терпит крах. Клиенты просто приходят к выводу, что консультант заблуждается, не понимает ситуацию, не был там и не может ничего знать. Более эффективный подход — это деперсонализированное исследование причин, когда клиент сам для себя находит альтернативные объяснения (см. раздел об альтернативной интерпретации в б главе).

Дополнительная информация

У Грэхема, Фолкса и Келли есть две обстоятельные книги об атрибутивном процессе (Graham & Folkes, 1990; Kelley, 1972). Атрибуция соотносится со словами, которые использует клиент для описания события, особенно с выбираемыми глаголами. Чтобы более подробно узнать о связи между языком и атрибуцией, обратитесь к работам следующих авторов (Cheng & Novick, 1990; Corrigan, 1992; Rudolf & Fosterling, 1997).

Замечательное исследование Линды Боббит демонстрирует, что атрибутивный стиль не является личностной чертой, а детерминирован, скорее, контекстом различных ситуаций. Результаты ее исследования показывают, что люди объясняют причины по-разному в зависимости от того, была ли это ситуация сотрудничества или соперничества (Bobbit, 1989).

ОЦЕНКИ

Принципы

На этом временном отрезке показано разъединение эмоций (Се) и поведения (Сь). Однако большинство клиентов этого не признают. Они полагают, что за тем, как они испытали какую-либо эмоцию, мгновенно и автоматически следует поведение. Тем не менее существуют по крайней мере три типа когниции, которые внедряются между чувствами и действиями. Первый — это мысленная оценка эмоции клиентами. Каждый раз, когда они испуганы, рассержены или грустны, они оценивают, является ли их эмоция слабовыраженнои и управляемой или же она ужасна и катастрофична.

Интенсивность любой эмоции зависит в том числе и от того, как она была воспринята. Некоторые клиенты преувеличивают любую эмоцию. Они говорят себе: «Это ужасно, что я напряжен. Я не переношу тоски. Какой кошмар, что я расстроилась». Все эти негативные оценки эмоций создают чрезвычайно низкую терпимость к фрустрации. Если клиенты говорят себе, что не могут вынести что-либо, это убеждение будет мешать им справиться с чувствами. И не потому, что они действительно на это не способны, а просто потому, что сами так решили. Если клиенты говорят себе, что не могут преодолеть напряжение или страх, то, ощутив малейшее возбуждение, будут пытаться убежать от А, чтобы избавиться от того чувства, которое они оценили как ужасное, кошмарное и катастрофичное. Если они признают, что испытывать напряжение, печаль или раздражение неприятно, но не опасно, не ужасно и не убийственно, то будут чувствовать себя расстроенными, но в крайности впадать не будут.

Альберт Эллис, родоначальник всей когнитивной терапии, различает два вида оценок (личное общение, 2 мая, 1986). Он утверждает, что клиенты могут оценивать эмоции рациональным либо иррациональным образом, и это детерминирует их мотивацию к преодолению А. Рациональные оценки эмоций включают в себя разочарование, грусть, раздражение, сожаление, неудовольствие и могут ранжироваться по шкале интенсивности от 1 до 99. Иррациональный тиц оценок начинается со 101 и уходит в бесконечность. Такие эмоции, как депрессия, тревога, ярость, отчаяние, враждебность, жалость к себе, попадают на этот отрезок. Этот тип оценок является причиной проблем клиентов, потому что их эмоции превышают все лимиты: клиенты превращают сожаление в отчаяние, страх в ужас, раздражение в гнев. Чтобы разрешить построенные своими руками проблемы, клиентам необходимо тренироваться не возводить все в степень катастрофы и возвращать свои оценки в область нормальных границ.

Метод

1. Помогите клиентам составить список из десяти событий их прошлого, которые сильно расстроили их.

2. Помогите им отметить степень их расстройства на континууме от 1 до 7. На данном континууме событие было оценено в 6 баллов.

Урок Расстройство

1__________ 2_____________ 3_________4 __________ 5________ 6 ___________7

Немного Кошмарное и ужасное

3. Затем пусть клиенты оценят урон, который они понесли вследствие этого события. На данном континууме показана оценка в 2 балла.

4. Разница в баллах показывает, насколько клиент преувеличивает события (+4).

5. Напомните своим клиентам, чтобы в следующий раз, когда они будут расстроены, они вспомнили, насколько они преувеличивают событие, и попробовали снизить свой страх до реалистичного уровня.

Пример. История Бетси

Оценки клиентами своих эмоций подчас настолько искажены, что они могут заменить позитивную эмоцию негативной только посредством мышления. В качестве примера рассмотрим случай Бетси.

Бетси была молоденькой студенткой первого курса. Она пришла ко мне, когда я был терапевтом в консультационном центре при колледже, где она училась. Она жаловалась на сильные эмоции, переполнявшие ее. Она не могла точно описать, что она чувствовала, поскольку не испытывала подобных эмоций раньше, но они приводили ее в ужас. Она была очень расстроена и думала, что больше не выдержит, она боялась, что сойдет с ума. Ее чувства зародились несколько месяцев назад, когда первокурсницей она приехала в кампус.

Мы начали поиски причин с того, что изучили ее окружение. У Бетси было необычное прошлое. Ее мать и отец всю свою жизнь были инвалидами, а сама она не была. Несмотря на то что тяжелые увечья ограничивали действия родителей, она отзывалась о них как о душевных и заботливых и говорила, что детство ее было все-таки нормальным и благополучным.

Ничего не обнаружив в прошлом, мы перешли к настоящему. Своим окружением в колледже она была довольна. Жила в общежитии с приятной соседкой, пользовалась популярностью среди студентов, ходила на свидания, с удовольствием выполняла общественную работу по кампусу. Она не скучала по дому, родители были довольны, что она пошла в колледж, а брат и сестра ухаживали за ними, так что она не чувствовала вину за отъезд из дома. На занятия смотрела реалистично, была отличной студенткой и находила предметы интересными, но не очень тяжелыми. Проблем со здоровьем у нее не было.

Мы исследовали и выискивали, но все, казалось, было хорошо. Эта привлекательная юная леди хорошо училась, завела друзей, у нее не было проблем дома, и она нормально прожила в течение нескольких месяцев вдали от родителей, как вдруг ее одолевают сильнейшие эмоции, которые она не может контролировать. Что вызвало эти переживания?

Нас привела к ответу дискуссия об оценивании. Вся трудность заключалась не в эмоциях, а в том, как она их оценивала. Любая ее эмоция могла привести к проблемам, но критической стала

одна.

Она оценила свои переживания так же, как и я, и пришла к выводу, как это сделали бы многие, что ключевая эмоция, лежавшая в их основе, должна быть негативной. Многие из нас заключили бы, что ужасное ощущение катастрофы, описанное Бетси, — это тревога, депрессия, вина, злость или любое другое отвратительное состояние. Это эмоции, которые нас беспокоят, так что, естественно, мы будем считать, что они беспокоят и Бетси. Но когда я пытался облегчить ее мнимые отрицательные эмоции при помощи релаксационного тренинга, поддерживающего консультирования и десенсибилизации, то эти методы не сработали. Только потом я обнаружил, что эмоции, которые пугали ее, вовсе не были негативными — они были позитивными!

Как бы это странно ни звучало, Бетси оценила ощущение счастья как негативное чувство. В обстановке, в которой она выросла, ухаживая за немощными родителями, у нее не было времени наслаждаться юностью. У нее было мало друзей из-за ее домашних обязанностей, она не ходила на свидания и никогда не делала ничего просто ради шутки. Жизнь ее нельзя было назвать неблагополучной, но это была безмерно тусклая жизнь, лишенная всяких развлечений. Из-за того, что у нее не было возможности сравнивать, она не знала, что жизнь может быть веселой. Теперь, живя в колледже, она попала под артобстрел различных стимулов: новые друзья, успехи в учебе, свидания. Волнения были настолько новыми и неожиданными, что вызывали страх. Раньше она не испытывала подобного и не знала, как справиться с этим возбуждением, оно было так ново и необычно, что она запаниковала.

Решение этой загадки помогло справиться и с ее проблемой. Вместо того чтобы помочь Бетси подавлять эмоции, мы учились их принимать. Она увидела, что возбуждение может быть скорее удовольствием, которым нужно наслаждаться, а не кошмаром, которого надо избегать.

Комментарий

Многие оценки клиентами своих эмоций очень изощренны. Они выкручивают и выворачивают свои эмоции так, что не могут справиться с ними. За годы работы я слышал следующие выверты.

«Я не должен чувствовать это». «Неправильно, что я должен испытывать это». «Чувствовать опасно».

«Я должен уметь контролировать эту эмоцию и справляться с ней».

«Если я не избавлюсь от этого чувства, то оно одолеет меня и будет контролировать».

«Я не вынесу этого чувства».

Дополнительная информация

Эллис и специалисты в РЭПТ являются основной группой консультантов, особо выделяющих важность оценок клиентов. Знаменитая фраза Эллиса: «Ужасно, кошмарно, катастрофично» — демонстрирует ошибочные оценки негативных последствий эмоций (Ellis, 1962, 1985, 1988а, 1995, 1996; Ellis & Dryden, 1996; Ellis & Harper, 1961, 1971, 1975, 1998; Ellis & Lange, 1995; Ellis, Gordon, Neenan, & Palmer, 1996; Ellis & Tafrate, 1997; Hauck, 1994).

Крайние оценки социальных ситуаций приводят к социальным страхам и фобиям, о чем можно прочитать в обзорной статье Хэмберга и Джастера (Heimberg & Juster, 1995).

САМОИНСТРУКТИРОВАНИЕ

Принципы

Другой процесс, происходящий между эмоцией (Се) и поведением (Сь), может появляться в любом месте на временном отрезке. Я называю это В внутренним учителем. Клиенты описывают эту когницию как непрекращающийся диалог с самим собой, как если бы у них в голове находился советчик, обращающийся к ним. Внутренний голос может быть громким или тихим, навязчивым или фоновым, но когда клиенты переключают на него внимание, они слышат его. Как описал его один клиент, «это как будто твой личный наставник, сидящий у тебя в голове».

Большинство клиентов сообщают, что могут подолгу и увлеченно вести диалоги с самим собой о том, что они должны делать, когда чувствуют, что напуганы, рассержены или подавлены. Их учитель говорит с ними в промежутке между эмоцией и поведением и может приказать им убежать, ударить кого-нибудь или сделать вид, что ничего не произошло.