Краткие теоретические сведения. Цель работы - Ознакомиться с различными видами древесины, изучить особенности и применение древесины в промышленности.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ДРЕВЕСИНЫ

Цель работы - Ознакомиться с различными видами древесины, изучить особенности и применение древесины в промышленности.

Задачи:

1. рассмотреть строение древесины, ее физические и физико-химические свойства;

2. выявить компонентный состав древесины, а так же влияние на него различных факторов;

3. рассмотреть элементный состав древесины, их свойства, номенклатуру;

4. рассмотреть области применения древесины и ее составляющих.

Краткие теоретические сведения

Древесина является самым крупномасштабным возобновляемым

сырьевым источником органических соединений. Материал, которым человек начал пользоваться на заре своего рождения и которым пользуется в самых разнообразных целях. Это более 200 видов различной бумаги, более 100 видов картона, древесноволокнистые плиты, древеснослоистые пластики и многие изделия из них. В процессе химической переработки древесины получают различные изделия и вещества: искусственные ткани и меха, кино-и фотопленки, взрывчатые вещества, спирты, лекарственные средства, ветеринарные и косметические препараты, смазочные масла, лаки и краски, клей, ядохимикаты, кормовые дрожжи, пищевые кислоты, глюкозу, упаковочные пленки, искусственную кожу, дубители, глицерин и т. д. Из хвои и листьев получают эфирные масла, хвойные лечебные экстракты, хвойную витаминную муку и другие продукты.

К основным лесообразующим породам, занимающим наибольшие площади и имеющие важное хозяйственное значения, относятся следующие: из хвойных -,лиственница, сосна, ель, пихта; из лиственных - береза, осина, ольха, дуб, бук, граб, ильм, ясень, клен, липа, тополь, ива.

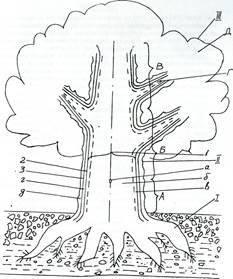

Дерево является одной из жизненных форм древесных растений с ярко выраженным стволом, состоящим из комлевой, срединной и вершинной частей (рис. 1). Комлевая часть ствола непосредственно примыкает к корневой системе, а вершинная вместе с ветвями, мертвыми сучьями и древесной зеленью образует крону дерева (табл. 1).

Таблица 1 Относительный объем частей дерева, %

| Порода. | Корни | Ствол | Крона | ||

| Ветви | Сучья | Зелень | |||

| Сосна | 15-25 | 65-77 | 8-10 | 0,5-1,5 | 1,2-2,0 |

| Береза | 5-12 | 78-90 | 5-10 |

Рис. 1. Схема Рис. 1. Схема строения древесного растения: I - корни; II - ствол (А - комлевая: П - срединная; В - вершинная часть); 111- крона (Г-листья и сучья; д- зелень), 1-древесина (а-сердцевина,б-ядро; в-заболонь);- 2 – камбий; 3 - кора (г - луб; д - корка).

Макро- и микро- строение древесины и коры

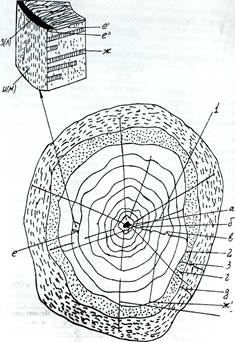

На поперечном разрезе ствола древесного растения (рис. 2) можно выделить следующие зоны:

сердцевина, состоящая в основном из живых клеток, образующаяся за

счет деления клеток верхушечной образовательной ткани при росте де

рева в высоту;

ядро - наиболее старая по времени образования зона древесины (ксилемы), имеющая в большинстве случаев более темную окраску за счет

наличия в ней большого количества экстрактивных веществ и состоящая в основном из мертвых клеток;

заболонь - периферийная часть древесины, более молодая по сравнению с ядром и содержащая большое количество живых клеточных элементов, в особенности в прикамбиальной зоне, выполняет проводящую функцию от корневой системы к кроне дерева;

камбий - одноклеточный слой живых клеток, поочередно делящихся в

сторону заболони и в сторону луба, обеспечивающий рост дерева в толщину;

луб - непосредственно примыкающий к камбию внутренний слой коры

(флоэма), состоящий в основном из живых клеток, выполняющий про-

водящую функцию от кроны дерева к его корневой системе;

корка - периферийный слой коры, состоящий из мертвой пробковой

ткани, выполняющей защитную функцию (табл. 2,3).

Таблица 2 Относительный объем древесины и коры, %

| Порода | Ель | Сосна | Береза | Осина |

| Древесина | 87-94 | 84 - 90 | 85-87 | 80-89 |

| Кора | 6-13 | 10-16 | 13-15 | 11-20 |

Рис.2. Схема макростроения древесины: е - годичный слой (е*- ранняя; е*- поздняя древесина); ж – сердцевинные лучи (ж*- первичный; ж"- вторичный); з - смоляные ходы (л - сосуды);и - трахеиды (м - волокла либриформа).

Таблица 3

Содержание ядровой и заболонной древесины в образцах разного

возраста, %

| Возраст, лет | Сосна | Ель | ||

| Ядро | Заболонь | Ядро | Заболонь | |

Кроме перечисленных зон на поперечном разрезе невооруженным глазом видны годичные кольца, а также сердцевинные лучи радиально расположенные образования, начинающиеся либо непосредственно от сердцевины (первичные), либо в древесине (вторичные), состоящие из живых клеток и вместе с сердцевиной, прикамбиальной зоной заболони, камбием и лубом составляющие живую ткань ствола, которая выполняет запасающую и образовательную функцию, как по составу, так и строению в зависимости от принадлежности древесного растения к хвойной или лиственной породе (табл. 4).

|

Рис. 3. Схема микростроения древесины сосны:

ж - сердцевинный луч (ж111 - однорядный, ж - многорядный, жу - клетки лучевой паренхимы); з - смоляные ходы (з1 - вертикальный, з11 - горизонтальный, зш - эпителиальные клетки); и -трахеиды (и1 - весенние, и" - летие); к1 - окаймленные поры.

|

Рис. 4. Схема микростроения древесины березы.

Таблица 4 Содержание анатомических элементов древесины от площади поперечного сечения, %

| Анатомические элементы Виды | Волокна | Сосуды | Сердцевинные лучи | Вертикальная паренхима | Смоляные ходы |

| Ель европейская | 95.3 | 4,7 | 0,5 | ||

| Сосна обыкновенная | 93,1 | 5,5 | 1,4 | 0,5 | |

| Береза бородавчатая | 64,8 | 24,7 | 10,5 | ||

| Осина | 60,9 | 26,4 | 12,7 | ||

| Дуб чересчатый | 44,3 | 39.5 | 16,2 | ||

| Бук европейский | 37,4 | 31,0 | 27.0 | 4,6 | |

| Хлопковое дерево | 29,7 | 7,7 | 21,3 |

К клеточным элементам хвойных пород относятся: трахеиды - мертвые клетки, длина которых достигает 6 мм (табл.5,).

Различают весенние и летние трахеиды. Первые образуются в начале вегетационного периода при интенсивном делении клеток, поэтому имеют широкие полости и тонкие стенки при соотношении диаметра к длине 1:100, образуя зону ранней древесины в годичном кольце, выполняют проводящую функцию. Вторые образуются в летний период, имеют узкие полости и толстые стенки при соотношении диаметра к длине 1:400 и, образуя зону поздней древесины годичного кольца, выполняют Механическую функцию.

Таблица 5

Размеры анатомических элементов древесины

| Анатомические элементы Виды | Трахеиды | Волокна либриформа | Членики сосудов | |||

| длина, мм | ширина, мкм | длина, мм | ширина, мкм | длина, мм | ширина, мкм | |

| Ель европейская | 3,4 (1,1 -6,0) | 31 (21-40) | ||||

| Сосна обыкновенная | 3,1 (1.8-4,5) | 35 (14-46) | ||||

| Береза бородавчатая | 1,2 (0,8 - 1,6) | 28 (20 - 36) | 0,84 | |||

| Осина | 1,0 (0,4-1,9) | 18 (10-27) | 0,67 | |||

| Секвойя гигантская | 6,1 (2,9 - 9,3) | 57 (50-65) | ||||

| Нисса лесная | 1,8 (0,8 - 2,7) | 26 (20 - 32) | 1,11 | |||

| Ликвидамбар смолоносный | 1,7 (1.0-2,5) | 30 (20 - 40) | 1,32 | |||

| Дуб скальный | 20 (10-30) | 0,2 | (15-500) |

Живые (паренхимные) клетки в хвойной древесине немногочисленны так как часть питательных веществ хвойные породы накапливают в хвое. Паренхимные клетки представляют собой округлые или многогранные тонкостенные клеточные элементы, составляющие основу сердцевинных лучей (лучевая паренхима), сердцевины, камбия, прикамбиальной зоны и луба (вертикальная паренхима). К живым клеткам также относятся эпителиальные клетки, выстилающие внутреннюю поверхность таких образований как смоляные ходы и продуцирующие физиологическую смолу. Смоляные ходы характерны только для хвойных древесных пород в лиственных их нет. Различают вертикальные и горизонтальные смоляные ходы, последние иногда располагаются в многорядных сердцевинных лучах. Смоляные ходы заполнены физиологической смолой выполняющей скорее всего роль антисептика при ранении дерева. Клеточными элементами древесины лиственных пород являются: волокна либриформа - прозенхимные клетки веретенообразной Формы более короткие чем трахеиды хвойных (1-2 мм) с толстыми стенками и узкими полостями, выполняют в лиственной древесине механическую функцию (см. табл. 5).

Сосуды - длинные трубки, образующиеся за счет срастания широкополосных живых клеток, и образованием на их месте перфорированных перегородок, проницаемых для жидкостей. Диаметр сосудов, расположенных в ранней древесине, может достигать 0,5 мм в поздней древесине сосуды значительно мельче, длина члеников сосудов обычно не превышает I мм (см табл. 7). Сосуды, выполняя проводящую функцию могут располагаться либо в определенной зоне годичного кольца (кольцесосудистые породы) либо достаточно равномерно по всему годичному слою (рассеянососудистые породы). Внутри сосудов могут образовываться выросты (тиллы) закупоривающие сосуды.

В древесине тропических лиственных пород иногда присутствуют образования, называемые камедными ходами (аналогичные смоляным ходам хвойных), полости которых заполнены веществами углеводного характера-камедями.

Стенки прозенхимных клеточных элементов и хвойных (трахеиды) и явственных (волокна либриформа, членики сосудов) не являются сплошными, в них присутствуют отверстия округлой или щелевидной формы (простые норы) или отверстия с клапаном (окаймленные поры). Окаймленных поры представляют собой камеру поры, внутри которой на пористой мембране (маргинальная зона) расположен клапан (торус), закрывающий поочередно отверстия (порус) с одной или с другой стороны камеры поры, таким образом, уравновешивая давление жидкости между соседними клетками.

Строение древесины ветвей зависит от их расположения. В горизонтально расположенных ветвях находится большое количество особых групп клеток, в то время как ветви вертикально расположенные по строению древесины практически не отличаются от ствола. Для ветвей типичны короткие и узкие волокнистые элементы и обилие сердцевинных лучей. В ветвях длина волокон увеличивается по направлению от ствола к периферии, но в самой верхней части ветви длина их резко уменьшается. В ветвях древесины хвойных большое количество смоляных ходов, они несколько уже, чем смоляные ходы в древесине ствола. У лиственных пород в ветвях большое количество сосудов, но они небольших размеров. В толщину ветви растут значительно медленнее чем ствол, поэтому у них узкие годичные кольца и высокая плотность древесины.

Корень отличается от ствола и ветвей уже тем, что у него нет сердцевины. Клетки опорного корня мало чем отличаются по строению от клеток ствола, зато существует больше отличий между боковыми корнями и стволом, а также между основанием и кончиком корня. Тонкостенные трахеиды древесины корней хвойных пород шире и длиннее трахеид ствола, однако около кончика корня они значительно короче. У сосны, например, встречаются трахеиды длинной до 10 мм. В стенках трахеид имеется большое количество пор, часто даже на тангециальных стенках, что совершенно не типично для древесины ствола. Трахеиды ранней и поздней древесины отличаются друг от друга незначительно. В корнях хвойных имеется значительно большее количество вертикальной паренхимы, чем в стволе.

Различие в строении между стволом и корнями у лиственных пород очень существенно. В корнях, не считая опорных, волокон либриформа немного, зато в изобилии сосудов и паренхимных клеток. Сосуды ранней и поздней древесины практически не отличаются по диаметру, большинство из них имеют широкие полости и они беспорядочно разбросаны по годичному кольцу, поэтому древесина корней всегда является рассеянососудистой. Из-за большого количества сосудов древесина корней лиственных пород менее плотная, чем древесина ствола. Так как клетки ранней и поздней древесины мало чем отличаются друг от друга, годичные кольца в корнях трудноразличимы.

Строение коры коренным образом отличается от строения древесины. Большинство клеток луба живые. В их состав входят ситовидные клетки, ситовидные трубки, паренхимные клетки округлой формы, лубяные волокна и каменистые клетки. В лубе хвойных пород проводящими элементами являются ситовидные клетки, относительно узкие с заостренными концами, расположенные вертикальными рядами. В лиственных породах аналогичную функцию выполняют ситовидные трубки, состоящие из отдельных элементов. Стенки ситовидных клеток и элементов ситовидных трубок перфорированы, поперечные перегородки элементов ситовидных трубок (ситовидные пластинки) имеют крупные поры. Ситовидные клетки и элементы ситовидных трубок - это живые клетки с плазматическим содержимым, но без ядра. Содержимое клеток связано тонкими плазматическими нитями (плазмодесмами), которые проходят через поры.

Паренхимные клетки округлой формы образуют основную массу ткани флоэмы. Они образуют как вертикальную, так и лучевую паренхиму. Лубяные лучи являются непосредственным продолжением сердцевинных лучей, они выполняют функцию проведения продуктов метаболизма в радиальном направлении. На некотором расстоянии от камбия радиальное расположение лучей нарушается, они принимают волнистый вид, в результате увеличения числа клеток могут расширяться и во внешней части луба принимать аркообразную форму.

Луб хвойных пород пронизывают смоляные ходы, окруженные эпителиальными клетками. К прозенхимным клеткам луба относятся лубяные волокна, представляющие собой длинные (1-Змм) толстостенные клетки с заостренными, перекрывающими друг друга концами, располагающиеся тангенциальными рядами, и каменистые клетки (скелериды), имеющие многогранную форму

Строение клеточных стенок древесных клеток

Клеточные стенки мертвых древесных клеток (древесных волокон) не являются однородными, а имеют сложное слоистое строение и разную толщину (табл. 6).

Таблица 6

Толщина стенок анатомических элементов, мкм

| Антомические элементы | Толщина стенки |

| Трахеиды | 2-8 |

| Волокна либриформа | 3-6,5 |

| Членики сосудов | 1,6-3,0 |

| Паренхимные клетки | 2,0-4,5 |

На ранней стадии развития клетки сразу после ее деления и в период протоплазма находится внутри тонкой оболочки, называемой первичной стенкой (Р) Ее толщина в сухом состоянии не превышает 300 А природном. Межклеточное вещество, соединяющее первичные стенки соседних клеток в древесную ткань носит название истинной срединной пластинки между ними.

По окончании роста клетки ее стенка начинает утолщаться в результате откладывания продуктов биосинтеза во вторичную стенку (S). Вторичная стенка состоит из трех слоев: S1 - наружного, S2 - среднего и S3 -внутреннего, отличающихся оптическими свойствами и толщиной Соотношение толщин слоев клеточной стенки в среднем составляет: (М+Р):S1:S2:S3 = 2:10:78:10.

Межклеточное вещество истиной срединной пластинки имеет однородную структуру и состоит в основном из лигнина. Первичная и слои вторичной стенки построены из целлюлозных волокон (фибрилл), промежутки между которыми заполнены гемицеллюлозами и лигнином.

В распределении и направлении целлюлозных фибрилл в толще клеточной стенки существуют две особенности:

Таблица 7 (мкм) и соотношение (%) слоев стенок весенних трахеид ели.

| Слой | мкм | % |

| Р | 0,23 - 0,34 | 7,0 - 14,2 |

| S1 | 0,12-0,35 | 5,2 - 10,8 |

| S2 | 1,77-3,68 | 73,3 - 84,0 |

| S3 | 0,1-0,15 | 2,7 - 4,2 |

1. Концентрическая слоистость

Каждый слой вторичной стенки (в особенности S2) состоит из тонких концентрических слоев (ламел). Их количество достигает 200, а наличие объясняется суточной периодичностью отложения продуктов биосинтеза клетки. При жизнедеятельности клетки в режиме постоянного Освещения концентрическая слоистость не наблюдается.

2. Спиральная полосатость

В первичной стенке Р целлюлозные фибриллы образуют переплетающуюся структуру неправильной формы.

Во вторичной стенке S2 фибриллы располагаются более правильно по спирали.

В слое S2 фибриллы образуют две группы перекрещивающихся спиралей, идущих под большим углом к оси волокна (70 - 90°), с образованием до 10 концентрических слоев

3. Физические и физико-химические свойства древесины и коры. Гетерокапиллярная структура

Благодаря своему анатомическому строению древесина представляет собой гетерокапиллярную систему с капиллярными пространствами различных размеров. Они подразделяются на капиллярные пространства первого и второго порядка.

К капиллярным пространствам первого порядка относятся: межклеточные пространства, полости внутри клеток и пор в стенках клеток. Их линейные размеры зависят от особенностей строения древесины той или иной породы.

К капиллярным пространствам второго порядка относятся пространства между фибриллами, микрофибриллами и внутри микрофибрилл. Их линейные размеры колеблются от 10 до 100 А и зависят от многих факторов: условий произрастания, возраста древесины, ее влажности и т.д.

Несмотря на несоизмеримо большие линейные размеры капиллярных пространств первого порядка их количество в древесине значительно меньше, чем капиллярных пространств второго порядка и площадь внутренней поверхности вторых значительно больше чем первых. Так, для насыщенной водой древесины ели площадь внутренней поверхности капиллярных пространств первого порядка составляет 0,2 м2/г, а капиллярных пространств второго порядка достигает 300 м2/г.

3.1 Плотность и пористость

В связи с вопросом о плотности древесины различают два показателя: истинную плотность древесного древесины определенной древесной породы. Истинная плотность древесного вещества – материала, из которого построена клеточная стенка древесной клетки, является величиной постоянной и в среднем составляет 1540 кг/м3. Плотность же древесины же зависит от многих факторов: принадлежности ее к той или иной древесной породе, пористости, влажности и т.д. Так как объем пустот в древесине составляет от 50 до 80 %, то плотность древесины как правило не превышает 1000 кг/м3.

По величине плотности древесины отечественные породы можно (влить на 3 группы (при 12% влажности):

1. Породы малой плотности - менее 540 кг/м3 (ель, сосна, кедр, пихта, осина, ива, липа, тополь).

Породы средней плотности - от 540 до 740 кг/м3 (лиственница, тис, береза, бук, дуб, клен).

Породы высокой плотности - более 740 кг/м3 (самшит, акация, граб).

Минимальным значением плотности обладает древесина бальсы -100 кг/м3, максимальным - древесина бакаута - 1350 кг/м3, средняя плотность древесины некоторых пород приведена в табл. 8.

Таблица 8

Плотность абсолютно сухой древесины и коры, кг/м3

| Порода | Древесина | Кора |

| Ель | ||

| Сосна | ||

| Лиственница | - | |

| Береза | ||

| Осина | - | |

| Граб | - |

Плотность древесины зависит не только от породы, но и от возраста дерева, местонахождения образца, от соотношения поздней и ранней древесины в нем. Плотность древесины ветвей как правило выше, чем древесины ствола, а плотность древесины корней ниже, и это наиболее характерно для лиственной древесины в следствии наличия в древесине корней большого количества сосудов. Средняя плотность коры как правило выше плотности соответствующей древесины (табл. 8). Эта закономерность наблюдается как у хвойных, так и у лиственных пород в связи с очень высокой плотностью луба по сравнению с плотностью корки (табл. 9).

Таблица 9

Плотность луба и корки, кг/м3

| Порода | Луб | Корка |

| Ель | ||

| Береза | ||

| Сосна |

С плотностью связан еще один показатель - пористость древесины. Пористость показывает относительное содержание внутренних пустот в древесине в % от объема абсолютно сухой древесины и вычисляется по формуле:

С = 100-(1 - р/d), где С - пористость древесины; р - плотность древесины; d - истинная плотность древесного вещества.

3.2 Электрические свойства

Электропроводность древесины хвойных пород как правило больше чем лиственных, вследствие содержания в первых большего количества экстрактивных веществ, являющихся электролитами (смоляные кислоты). Вдоль волокон этот показатель больше чем поперек как для древесины хвойных, так и лиственных пород. Удельное сопротивление абсолютно сухой древесины сосны вдоль волокон составляет 1,8-1015 Ом·см, поперек 2,3· 1015 Ом·см, для древесины березы соответственно: 2,3·1015 Ом·см и 5,1·1016 Ом· см. С увеличением влажности электропроводность древесины возрастает.

Диэлектрическая проницаемость древесины также выше в продольном направлении: для древесины ели она составляет вдоль волокон - 3,06, поперек - 1,95.

Тепловые свойства

Удельная теплоемкость абсолютно сухой древесины в пределах изменения температур от 0 до 100°С в среднем составляет 1,68 кДж/кг·град (0,4 ккал/кг·град) и повышается с увеличением влажности.

Древесина является плохим проводником тепла, ее теплопроводность вдоль волокон больше чем поперек и возрастает с увеличением влажности.

Коэффициент линейного термического расширения вдоль волокон в среднем составляет 6·1016, поперек - 3·1015.

Температура воспламенения древесины находится в интервале 190 - 230° С и зависит от породы.

Температура горения древесины сравнительно не велика - 1025 -1100°С.

Теплотворная способность древесины составляет 4700 - 5100 ккал/кг и сильно зависит от влажности.

Световые свойства

Действие света ограничивается поверхностью древесины. Поглощение ультрафиолетового излучения заканчивается на расстоянии сотых долей миллиметра от поверхности. На глубину около 2,5 мм проникает лишь 0,02% видимого света и 0,28% инфракрасного излучения. Глубина проникновения светового излучения в древесину темных цветов меньше чем в древесину светлых.

Побурение древесины со временем считают связанным с действием ультрафиолетового излучения, а глубина окраски древесины до 2,5 мм связана с переносом окрашенных веществ вглубь древесины атмосферной влагой.

3.3 Отношение к жидкостям и газам

Естественное существование, эксплуатация, многие виды механической и химической переработки древесины связаны с водой и водными растворами, поэтому вопрос об отношении древесины к воде является важным. Древесина является достаточно гигроскопичным материалом и для нее различают два показателя:

относительная влажность (влажность) - содержание воды в дре

весине, отнесенное к массе влажной древесины.

абсолютная влажность (влагосодержание) - содержание воды в

древесине, отнесенное к массе абсолютно сухой древесины.

Условно приняты следующие степени влагосодержания древесины:

Абсолютно-сухая - 0% (достигается высушиванием при 105°С до

постоянной массы).

Комнатно-сухая - 8-12%.

Воздушно-сухая -15-20% (зависит от влажности воздуха).

Свежесрубленная - 35-100% (зависит от породы, времени рубки,

условий произрастания и т.д.).

Мокрая > 100% (после длительного пребывания в воде или соприкосновения с ней).

Распределение влаги в древесине неравномерно. Больше всего ее содержится в корнях, ветвях и древесной зелени. По высоте ствола ее больше в комлевой части, по сечению ствола: для хвойных пород в заболони больше чем в ядре, в связи с наличием в ядре экстрактивных веществ гидрофобного характера, для лиственных - распределение влаги является сравнительно равномерным, но иногда наблюдается обратная зависимость.

Характер взаимодействия древесного вещества с водой сложен и многообразен. Различают два вида влаги в древесине:

связанную (гигроскопическую), содержащуюся в капиллярных

пространствах второго порядка.

свободную или избыточную (капиллярную), содержащуюся в

капиллярных пространствах первого порядка.

Гигроскопическая влага физико-химически связана с древесным веществом и, удаляясь, с большим трудом составляет 25-30% от массы абсолютно сухой древесины. Предполагают, что прочное связывание воды с древесиной обусловлено двумя факторами:

1. Понижением упругости водяного пара в капиллярных пространствах второго порядка и как следствие капиллярной конденсацией. На долю этого фактора как считают приходится 20-25% влагосодержания.

2 Образование водородных связей за счет гидроксилов целлюлозы и гемицеллюлоз с образованием моно или полимолекулярных ориентированных слоев молекул воды. Эта влага удаляется чрезвычайно трудно и влагосодержание = 0 не достигается даже сушкой древесины в вакууме. На долю этого фактора относят оставшиеся 5% влагосодержания.

Способность древесины впитывать капильно-жидкую влагу называется водопоглощением, а способность поглощать влагу из воздуха - влагопоглощением или гигроскопичностью.

При относительной влажности воздуха 100% происходит полное насыщение древесины гигроскопической влагой и достигается предел гигроскопичности - точка насыщения волокна. Это состояние при комнатной температуре соответствует 30% влагосодержания древесины. Дальнейшее увеличение влагосодержания не сказывается существенно на изменении физических и механических свойств древесины.

Сорбционная способность древесины складывается из сорбционной способности ее компонентов. Если принять сорбционную способность древесины в целом за 1,0, то она составит: для гемицеллюлоз - 1,56, холоцеллюлозы -1,09, целлюлозы - 0,94, лигнина - 0,6. Из этого видно, что наиболее гидрофобным компонентом древесины является лигнин.

Увлажнение и высушивание древесины процесс не вполне обратимый. Древесина искусственной сушки поглощает из воздуха на 2% меньше влаги по сравнению с древесиной естественной сушки. Это явление носит название гистерезиса десорбции. Обусловлено это, повидимому некоторыми процессами конденсации компонентов древесины при интенсивном нагреве, что приводит к их гидрофобизации.

При поглощении влаги древесина набухает, при этом изменение линейных размеров составляет 6-13%. В случае невозможности изменения линейных размеров развиваются давления от 100 до 400 МПа.

Древесные волокна неодинаково набухают по длине и толщине. В длину при этом изменение линейных размеров составляет 1-2%, а в толщину 20-30%. Это объясняется спиральной структурой волокна. Более интенсивное набухание наблюдается в растворах щелочей. Так, при концентрации NaOH 17-18% оно достигает 70% по толщине, при этом наблюдается образование вздутий на поверхности волокна («четок»), связанное со сдерживающим действием слоев Р и S1. Если искусственно удалить эти слои, то набухание становится равномерным по толщине волокна. При снижении влажности за предел гигроскопичности начинается усушка древесины, сопровождаемая короблением.

Влажность древесины определяется двумя группами методов, к первой относятся прямые, ко второй косвенные. Прямыми методами являются:

высушивание при температуре 105 °С до постоянной массы, отгонка воды с неполярным органическим растворителем.