II. Основные теоретические положения.

Определение основных параметров котельных установок.

Разработка технологической схемы котельной

Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Энергоснабжение»

для студентов специальности 140211

г. Набережные Челны

2010г.

Определение основных параметров котельных установок. Разработка технологической схемы котельной: Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Энергоснабжение». /Составитель: Санакулов А.Х. - Набережные Челны: Изд-во ИНЭКА, 2010.- 55 с.

Рецензент: начальник котельной ООО «Электротранспорт» Нуруллин Д.Г.

Печатается по решению научно-методического совета Камской государственной инженерно-экономической академии

© Камская государственная

инженерно-экономическая

академия,2010 год

Лабораторная работа №1.

Определение основных параметров

Котельных установок.

I. Цель работы:

1. Изучение устройства и принципа действия оборудования котельных установок.

2. Определение технико-экономических показателей и расчёт параметров котельной установки.

II. Основные теоретические положения.

II-1. Общие сведения о котельных установках.

Котельная установка представляет собой комплекс устройств, размещенных в специальных помещениях и служащих для преобразования химической энергии топлива в тепловую энергию пара или горячей воды. Основные элементы котельной установки - котел, топочное устройство (топка), питательные и тягодутьевые устройства.

Котёл представляет собой теплообменное устройство, в котором тепло от горячих продуктов горения топлива передается воде. В результате этого в паровых котлах вода превращается в пар, а в водогрейных котлах нагревается до требуемой температуры.

Топочное устройство служит для сжигания топлива и превращения его химической энергии в тепло нагретых газов.

Питательные устройства (насосы, инжекторы) предназначены для подачи воды в котел.

Тягодутьевое устройство состоит из дутьевых вентиляторов, системы газовоздуховодов, дымососов и дымовой трубы, с помощью которых обеспечиваются подача необходимого количества воздуха в топку и движение продуктов сгорания по газоходам котла, а также удаление их в атмосферу. Продукты сгорания, перемещаясь по газоходам и соприкасаясь с поверхностью нагрева, передают тепло воде.

Для обеспечения более экономичной работы современные котельные установки имеют вспомогательные элементы: водяной экономайзер и воздухоподогреватель, служащие соответственно для подогрева воды и воздуха; устройства для подачи топлива и удаления золы, для очистки дымовых газов и питательной воды; приборы теплового контроля и средства автоматизации, обеспечивающие нормальную и бесперебойную работу всех звеньев котельной.

Котельные установки в зависимости от характера потребителей разделяются на энергетические, производственно-отопительные и отопительные. По виду вырабатываемого теплоносителя они делятся на паровые (для выработки пара) и водогрейные (для выработки горячей воды).

Энергетические котельные установки вырабатывают пар для паровых турбин на тепловых электростанциях. Такие котельные оборудуют, как правило, котлоагрегатами большой и средней мощности, которые вырабатывают пар повышенных параметров.

Производственно-отопительные котельные установки (обычно паровые) вырабатывают пар не только для производственных нужд, но и для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Отопительные котельные установки (в основном водогрейные, но они могут быть и паровыми) предназначены для обслуживания систем отопления производственных и жилых помещений.

В зависимости от масштаба теплоснабжения отопительные котельные разделяются на местные (индивидуальные), групповые и районные.

Местные котельные обычно оборудуют водогрейными котлами с нагревом воды до температуры не более 115°С или паровыми котлами с рабочим давлением до 70 кПа. Такие котельные предназначены для снабжения теплом одного или нескольких зданий.

Групповые котельные установки обеспечивают теплом группы зданий, жилые кварталы или небольшие микрорайоны. Такие котельные оборудуют как паровыми, так и водогрейными котлами, как правило, большей теплопроизводительности, чем котлы для местных котельных. Эти котельные обычно размещают в специально сооруженных отдельных зданиях.

Районные отопительные котельные служат для теплоснабжения крупных жилых массивов: их оборудуют сравнительно мощными водогрейными или паровыми котлами.

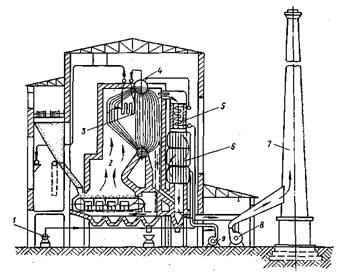

На рис.1. представлена схема котельной установки с паровыми котлами. Установка состоит из парового котла 4, который имеет два барабана - верхний и нижний. Барабаны соединены между собой тремя пучками труб, образующих поверхность нагрева котла. При работе котла нижний барабан заполнен водой, верхний - в нижней части водой, а в верхней - насыщенным водяным паром. В нижней части котла расположена топка 2 с механической колосниковой решеткой для сжигания твердого топлива. При сжигании жидкого или газообразного топлива вместо решетки устанавливают форсунки или горелки, через которые топливо вместе с воздухом подается в топку. Котел ограничен кирпичными стенами—обмуровкой.

Рабочий процесс в котельной протекает следующим образом. Топливо из топливного склада подается транспортером в бункер, откуда оно поступает на колосниковую решетку топки, где и сгорает. В результате горения топлива образуются дымовые газы - горячие продукты сгорания.

Дымовые газы из топки поступают в газоходы котла, образуемые обмуровкой и специальными перегородками, установленными в пучках труб. При движении газы омывают пучки труб котла и пароперегревателя 3, проходят через экономайзер 5 и воздухоподогреватель 6, где они также охлаждаются вследствие передачи тепла воде, поступающей в котёл, и воздуху, подаваемому в топку. Затем значительно охлажденные дымовые газы при помощи дымососа 8 удаляются через дымовую трубу 7 в атмосферу. Дымовые газы от котла могут отводиться и без дымососа под действием естественной тяги, создаваемой дымовой трубой.

Вода из источника водоснабжения по питательному трубопроводу подается насосом 1 в водяной экономайзер, откуда после подогрева поступает в верхний барабан котла. Заполнение барабана котла водой контролируется по водоуказательному стеклу, установленному на барабане.

Рис.1. Схема паровой котельной установки

Из верхнего барабана котла вода по трубам опускается в нижний барабан, откуда по левому пучку труб она снова поднимается в верхний барабан. При этом вода испаряется, а образующийся пар собирается в верхней части верхнего барабана. Затем пар поступает в пароперегреватель 3, где за счет тепла дымовых газов он полностью подсушивается, и температура его повышается.

Из пароперегревателя пар поступает в главный паропровод и оттуда к потребителю, а после использования конденсируется и в виде горячей воды (конденсата) возвращается обратно в котельную.

Потери конденсата у потребителя восполняются водой из водопровода или из других источников водоснабжения. Перед подачей в котел воду подвергают соответствующей обработке.

Воздух, необходимый для горения топлива, забирается, как правило, вверху помещения котельной и подается вентилятором 9 в воздухоподогреватель, где он подогревается и затем направляется в топку. В котельных небольшой мощности воздухоподогреватели обычно отсутствуют, и холодный воздух в топку подается или вентилятором, или за счет разрежения в топке, создаваемого дымовой трубой. Котельные установки оборудуют водоподготовительными устройствами (на схеме не показаны), контрольно-измерительными приборами и соответствующими средствами автоматизации, что обеспечивает их бесперебойную и надежную эксплуатацию.

Рис.2. Схема районной отопительной котельной установки

Водогрейные котельные установки предназначены для получения горячей воды, используемой для отопления, горячего водоснабжения и других целей.

На рис.2. приведена схема районной отопительной котельной с водогрейными котлами 1 типа ПТВМ-50 теплопроизводительностью 58 МВт. Котлы могут работать на жидком и газообразном топливе, поэтому они оборудованы горелками и форсунками 3.

Воздух, необходимый для горения, подается в топку дутьевыми вентиляторами 4, приводимыми в действие электродвигателями. На каждом котле установлено 12 горелок и столько же вентиляторов.

Вода в котел подается насосами 5, приводимыми в действие электродвигателями. Пройдя через поверхность нагрева, вода нагревается и поступает к потребителям, где отдает часть тепла и с пониженной температурой снова возвращается в котел. Дымовые газы из котла удаляются в атмосферу, через трубу 2.

Компоновка котельной полуоткрытого типа: нижняя часть котлов (примерно до высоты 6 м) расположена в здании, а верхняя их часть—на открытом воздухе. Внутри котельной размещаются дутьевые вентиляторы, насосы, а также щит управления. На перекрытии котельной установлен деаэратор 6 для удаления воздуха из воды.

Котельная установка с паровыми котлами (см. рис.1.) имеет компоновку закрытого типа, когда все основное оборудование котельной размещено в здании.

Для обеспечения нормальной эксплуатации котельные с водогрейными котлами оборудуют необходимой арматурой, контрольно-измерительными приборами и средствами автоматизации.

Водогрейная котельная имеет один теплоноситель - воду в отличие от паровой котельной, у которой два теплоносителя - вода и пар. В связи с этим в паровой котельной необходимо иметь отдельные трубопроводы для пара и воды, а также баки для сбора конденсата. Однако это не значит, что схемы водогрейных котельных проще паровых. Водогрейная и паровая котельные по сложности устройства бывают различными в зависимости от вида используемого топлива, конструкции котлов, топок и т. п. В состав как паровой, так и водогрейной котельной установки обычно входят несколько котлоагрегатов, но не менее двух и не более четырех-пяти. Все они связываются между собой общими коммуникациями - трубопроводами, газопроводами и др.

II-2. Устройство и принцип действия котлов.

Паровой или водогрейный котел представляет собой устройство в виде металлического сосуда, который обогревается продуктами сгорания топлива и служит для получения горячей воды или пара. Основным элементом котла является поверхность нагрева - поверхность металлических стенок, омываемых с одной стороны горячими газами, а с другой — водой. В современных котлах поверхность нагрева выполняется в виде труб, присоединенных к барабанам и коллекторам.

В зависимости от места расположения поверхность нагрева котла делится на радиационную и конвективную.

Радиационная поверхность нагрева воспринимает тепло от газов главным образом вследствие их лучеиспускания. Большая часть этой поверхности располагается в топке и называется экраном. В зависимости от места расположения в топке экраны разделяются на боковые (трубы размещены на боковых стенках топки), фронтовые (трубы находятся на передней стенке) и т. д.

Конвективная поверхность нагрева воспринимает тепло от газов при соприкосновении (конвекции) с ними. Она располагается в газоходах котла, где передача тепла лучеиспусканием хотя и наблюдается, но не является главной и по величине значительно меньше передачи тепла конвекцией. Таким образом, полная площадь поверхности нагрева котла Нк, м2, будет равна:

Нк=Нр+Нконв. (1)

где Нр и Нконв. — соответственно площади радиационной и конвективной поверхностей нагрева котла, м2.

Площадь поверхности нагрева котла определяется со стороны, омываемой газами. При работе парового котла нижняя часть его объема всегда заполнена водой, а верхняя часть - паром. Объем котла, занятый водой, называется водяным пространством, или водяным объемом. Та часть объема котла, которая при работе заполнена паром, называется паровым пространством. От водяного объема котла зависит устойчивость его работы, так как вода в котле выполняет роль аккумулятора тепла: запасает тепло в период уменьшения нагрузки и отдает его во время увеличения расхода пара. Поэтому котлы с большим водяным объемом почти не изменяют давления даже при значительных колебаниях расхода пара.

Паровое пространство необходимо для сбора и осушки пара, образующегося в котле. Чем больше паровое пространство котла, тем благоприятнее условия для удаления влаги из пара - осушки. Наличие влаги в нем оказывает отрицательное влияние на работу большинства аппаратов, использующих пар. Для удаления влаги из пара в котле предусматривают сепарирующие устройства.

Рис.3. Двухбарабанный паровой котёл малой мощности: металлическая часть котла без амбуровки

В процессе работы котла паровое и водяное пространства не являются постоянными и зависят от уровня воды в котле. Самый низкий уровень воды принимается из условий безопасной работы котла. Верхний уровень воды в котле не должен превышать уровня, при котором возможны резкое увеличение влажности образующегося пара или выброс котловой воды в паропровод. Расстояние между низшим и высшим уровнями воды (в зависимости от размеров котлов) в среднем составляет 50 - 100 мм.

Объем воды между указанными уровнями называется питательным объемом, который в процессе работы котла заполняется попеременно водой и паром. На этих уровнях устанавливают водоуказательные стекла и пароводопробные краны, с помощью которых можно также определить, находится ли уровень воды в котле в допустимых пределах.

Давление пара в котле контролируется манометрами, которые присоединяют с помощью сифонной изогнутой трубки к паровому пространству котла. Кроме того, на котле устанавливают предохранительный и обратный клапаны, вентили на пита, тельном и паровом трубопроводах, а также на спускной линии, размещаемой в самой нижней части котла. Эта линия служит для продувки котла с целью удаления осевшей грязи (шлама) и выпуска воды при ремонте.

На рис.3. представлена металлическая часть котла без амбуровки парового котла малой мощности. Котел имеет два барабана: верхний 2 и нижний 4, которые соединены между собой пучком труб 3, образующих конвективную поверхность котла. В передней части котла размещается топка для сжигания топлива. Боковые стенки ее покрыты трубами 1 - водяными экранами, образующими радиационную поверхность котла. Верхними концами экранные трубы завальцованы в верхнем барабане, а нижними — приварены к коллекторам 5.

В результате сжигания топлива в топке образуются дымовые газы высокой температуры. Эти газы проходят по газоходам котла, образуемым перегородками,омывают пучки труб, по которым движется (циркулирует) вода. В результате газы отдают воде часть своего тепла и охлаждаются, а вода нагревается и превращается в пар, собираемый в верхнем барабане котла. Воздух для горения подается в топку снизу через поддувало (зольник), где частично собираются зола и мелкие топлива, провалившиеся через решетку.

Несмотря на большие различия в устройстве, во всех котлах по существу протекают два одинаковых основных процесса: горение топлива с образованием газов высокой температуры (продуктов сгорания) и передача тепла от этих газов воде. В результате этого в паровых котлах вода нагревается и испаряется, превращаясь в пар. В водогрейных котлах, в отличие от паровых, вода лишь нагревается до требуемой температуры и испарения не происходит.

Работу паровых котлов характеризуют следующие показатели:

1. Паропроизводительность (мощность) котла D - количество вырабатываемого пара в кг или т в 1 с или 1 ч;

2. Паронапряжение поверхности нагрева D/Hк - количество пара, кг, получаемого с 1 м2 поверхности нагрева за 1 ч. Эта величина является важной характеристикой, отражающей интенсивность паросъёма в котле;

3. Параметры получаемого пара - давление Р и температура t; вода и пароводяная смесь приходят в движение: вода движется

4. Коэффициент полезного действия котла  - отношение количества тепла, расходуемого на образование пара (полезное тепло), ко всему затраченному теплу, вносимому в топку с топливом; следовательно, коэффициент

- отношение количества тепла, расходуемого на образование пара (полезное тепло), ко всему затраченному теплу, вносимому в топку с топливом; следовательно, коэффициент  характеризует степень использования теплоты сгорания топлива в котле. В паровых котлах циркуляционный контур состоит не из од-

характеризует степень использования теплоты сгорания топлива в котле. В паровых котлах циркуляционный контур состоит не из од-

Работа водогрейных котлов характеризуется теплопроизводительностью Q - количеством вырабатываемого тепла в единицу времени, Вт, а также тепловым напряжением поверхности нагрева котла Q/Нк, температурой нагрева воды и коэффициентом полезного действия. Тепловое напряжение поверхности нагрева (или удельная тепловая нагрузка), Вт/м2, выражает количество тепла, передаваемого воде за единицу времени через 1 м2 поверхности нагрева.

Коэффициенты полезного действия как парового, так и водогрейного котлов выражаются в долях единицы или в процентах.

Для надежной и безопасной работы котла важное значение имеет циркуляция воды в нем парожидкостной смеси по некоторому замкнутому контуру. В результате этого обеспечивается интенсивный отвод тепла от поверхности нагрева и устраняются местные застои пара и газа, что предохраняет поверхность нагрева от недопустимого перегрева и коррозии и предотвращает аварию котла. Циркуляция в котлах может быть естественной вследствие разности плотностей воды и пароводяной смеси и принудительной (искусственной), создаваемой с помощью насосов.

В современных конструкциях котлов поверхность нагрева выполняется из отдельных пучков труб, подсоединенных к барабанам и коллекторам, которые образуют достаточно сложную систему замкнутых циркуляционных контуров.

На рис.4. показана упрощенная схема циркуляции воды в котле. Замкнутый циркуляционный контур состоит из барабана и коллектора, соединённых между собой подъёмной 1 и опускной 2 трубами. При подводе тепла к подъемной трубе вода в ней частично испаряется и образуется пароводяная смесь, плотность которой значительно меньше плотности воды в необогреваемой опускной трубе. В результате этого в замкнутом контуре создается напор, благодаря которому вода и пароводяная смесь приходят в движение: вода движется вниз к коллектору, а смесь—вверх в барабан, где пар отделяется от воды. Такой же процесс наблюдается и в тех случаях, когда опускные трубы обогреваются, но менее интенсивно, чем подъемные.

В паровых котлах циркуляционный контур состоит не из одной опускной и подъемной трубы (см. рис.4.), а из ряда параллельно включенных обогреваемых и необогреваемых (или слабо обогреваемых) труб, соединенных с барабаном и коллектором.

Рис. 4. Схема естественной циркуляции воды в котле

При естественной циркуляции в результате разности плотностей воды и пароводяной смеси в различных участках циркуляционного контура создается движущий напор рдв, который расходуется на создание скорости и преодоление всех сопротивлении в контуре при движении воды и пара. Движущий напор может быть вычислен по формуле:

дв= Нg(

дв= Нg(  в-

в-  см),(2)

см),(2)

где Н - высота паросодержащего участка подъемной трубы контура, м; g - ускорение свободного падения, м/с2;  в и

в и  см — плотность воды и пароводяной смеси, кг/м3.

см — плотность воды и пароводяной смеси, кг/м3.

Обычно количество пара, образующегося в подъемных трубах, меньше, чем количество циркулирующей воды. Отношение массы воды, поступившей в циркуляционный контур, к массе пара, образовавшегося в нём за этот же промежуток времени, называется кратностью циркуляции. Кратность естественной циркуляции всегда больше единицы и колеблется от 8 до 50. скорость входа воды в подъёмные трубы (сечение А-А на рис.4.) называется скоростью циркуляции. В водогрейных котлах, а также в некоторых конструкциях паровых котлов циркуляция создаётся насосом (принудительная циркуляция), обеспечивающим перемещение воды и пароводяной смеси, а также преодоление гидравлических сопротивлений в циркуляционном контуре.

II-3. Паровые и водогрейные котлы.

создается напор, благодаря которому

Паровые котлы производственных котельных.

Промышленные котельные, снабжающие промпредприятия паром низкого давления (до 1,4 МПа), образуются паровыми котлами, изготавливаемыми отечественной промышленностью, производительностью до 50 т/ч.

Основным типом паровых котлов малой производительности, широко распространенных в различных отраслях промышленности, в коммунальном и сельском хозяйстве (пар используется для технологических и отопительно-вентиляционных нужд), а также на электростанциях малой мощности, являются вертикально-

водотрубные котлы ДКВР (двухбарабанный вертикальный котел, реконструированный).

В котле ДКВР (рис.5) стены топки закрывают экранные трубы 1. На наклонной части заднего экрана установлена шамотная перегородка 12, разделяющая топочную камеру на собственно топку и камеру догорания 6. Из камеры догорания топочные газы поступают в расположенный между верхним 13 и нижним 14 барабанами конвективный пучок, разделенный перегородками на три горизонтальных газохода, в которых трубы омываются поперечным потоком газов.

В начале этого пучка располагаются трубы пароперегревателя 9 (пароперегреватель в котлах ДКВР может отсутствовать), а затем — трубы котельного пучка 11.

Рис.5. Котёл ДКВР-20-13 с топкой