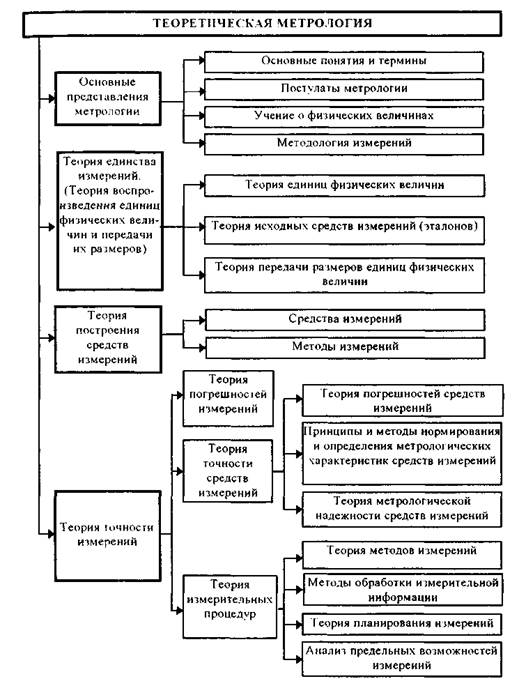

Структура теоретической метрологии

Глава 1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ МЕТРОЛОГИИ

Предмет метрологии

Общепринятое определение метрологии дано в ГОСТ 16263—70 "ГСИ. Метрология. Термины и определения": метрология — наука об измерениях, методах, средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности. Греческое слово "метрология" образовано от слов "метрон" — мера и "логос" — учение.

Метрология делится на три самостоятельных и взаимно дополняющих раздела, основным из которых является "Теоретическая метрология". В нем излагаются общие вопросы теории измерений. Раздел "Прикладная метрология" посвящен изучению вопросов практического применения в различных сферах деятельности результатов теоретических исследований. В заключительном разделе "Законодательная метрология"рассматриваются комплексы взаимосвязанных и взаимообусловленных общих правил, требований и норм, а также другие вопросы, нуждающиеся в регламентации и контроле со стороны государства, направленные на обеспечение единства измерений и единообразия средств измерений (СИ).

Предметом метрологии является извлечение количественной информации о свойствах объектов и процессов с заданной точностью и достоверностью. Средства метрологии — это совокупность средств измерений и метрологических стандартов, обеспечивающих их рациональное использование.

Академик Б.М. Кедров предложил [18, 19] так называемый "треугольник наук", в "вершинах" которого находятся естественные, социальные и философские науки. По этой классификации метрология попадает на сторону "естественные — социальные науки". Это связано с тем, что социальная значимость результатов, получаемых метрологией, очень велика. Например, отрицательные последствия от недостоверных результатов измерений в отдельных случаях могут быть катастрофическими. Правомерно и помещение метрологии на стороне "естественные — философские науки". Это обусловлено значением метрологии для теории познания.

Говоря о "месте" любой науки в системе наук, Б.М. Кедров указывает [19]: "Место в системе наук выражает собой, во-первых, совокупность всех связей и отношений между данной наукой и непосредственно соприкасающимися с ней науками, а через них и с более отдаленными от нее, следовательно, со всей суммой человеческих знаний; это отвечает рассмотрению вопроса с его структурной стороны; во-вторых, определенную ступень развития научного познания, отражающую соответствующую ступень развития самого внешнего мира, а тем самым наличие переходов между данной наукой и непосредственно примыкающими к ней в общем ряду наук; это отвечает рассмотрению вопроса с его исторической или генетической стороны". Без измерений не может обойтись ни одна наука, поэтому метрология как наука об измерениях находится в тесной связи со всеми другими науками.

Основное понятие метрологии — измерение. Согласно ГОСТ 16263—70, измерение — это нахождение значения физической величины (ФВ) опытным путем с помощью специальных технических средств. Значимость измерений выражается в трех аспектах: философском, научном и техническом.

Философский аспект состоит в том, что измерения являются важнейшим универсальным методом познания физических явлений и процессов. В этом смысле метрология как наука об измерениях занимает особое место среди остальных наук. Возможность измерения обуславливается предварительным изучением заданного свойства объекта измерений, построением абстрактных моделей как самого свойства, так и его носителя — объекта измерения в целом. Поэтому место измерения определяется не среди первичных (теоретических или эмпирических) методов познания, а среди вторичных (квантитативных), обеспечивающих достоверность измерения. С помощью вторичных познавательных процедур решаются задачи формирования данных (фиксации результатов познания). Измерение с этой точки зрения представляет собой метод кодирования сведений, получаемых с помощью различных методов познания, т.е. заключительную стадию процесса познания, связанную с регистрацией получаемой информации [20].

Научный аспект измерений состоит в том, что с их помощью в науке осуществляется связь теории и практики. Без измерений невозможна проверка научных гипотез и соответственно развитие науки.

Измерения обеспечивают получение количественной информации об объекте управления или контроля, без которой невозможно точное воспроизведение всех заданных условий технического процесса, обеспечение высокого качества изделий и эффективного управления объектом. Все это составляет технический аспект измерений.

^

Структура теоретической метрологии

Как отмечалось выше, теоретическая метрология является основным разделом метрологии. Ее структура представлена в виде схемы на рис. 1.1.

Основные представления метрологии. Как и в любой науке, в метрологии необходимо сформулировать основные понятия, термины и постулаты, разработать учение о физических единицах и методологию. Данный раздел особенно важен ввиду того, что в основе отдельных областей измерений лежат специфические представления и в теоретическом плане области развиваются изолированно. При этих условиях недостаточная разработанность основных представлений заставляет решать аналогичные задачи, которые, по сути, являются общими, заново в каждой области.

• Основные понятия и термины. Этот подраздел занимается обобщением и уточнением понятий, сложившихся в отдельных областях измерений с учетом специфики метрологии. Главной задачей является создание единой системы основных понятий метрологии, которая должна служить базой для ее развития. Значение системы понятий определяется значимостью самой теории измерений и тем, что указанная система стимулирует взаимопроникновение методов и результатов, наработанных в отдельных областях измерений.

• Постулаты метрологии. В этом подразделе развивается аксиоматическое построение теоретических основ метрологии, выделяются такие постулаты, на основе которых можно построить содержательную и полную теорию и вывести важные практические следствия.

• Учение о физических величинах. Основной задачей подраздела является построение единой системы ФВ, т.е. выбор основных величин системы и уравнений связи для определения производных величин. Система ФВ служит основой для построения системы единиц ФВ, рациональный выбор которой важен для успешного развития теории и практики метрологического обеспечения.

• Методология измерений. В подразделе разрабатывается научная организация измерительных процессов. Вопросы метрологической методологии являются весьма существенными, поскольку она объединяет области измерений, различные по физической природе измеряемых величин и методам измерений. Это создает определенные трудности при систематизации и объединении понятий, методов и опыта, накопленного в различных областях измерений. К числу основных направлений работ по методологии относятся:

1) переосмысление основ измерительной техники и метрологии в условиях существенного обновления арсенала методов и средств измерений и широкого внедрения микропроцессорной техники;

2) структурный анализ измерительных процессов с системных позиций;

3) разработка принципиально новых подходов к организации процедуры измерений.

Теория единства измерений. (Теория воспроизведения единиц физических величин и передачи их размеров.) Этот раздел традиционно является центральным в теоретической метрологии. Он включает в себя: теорию единиц ФВ, теорию исходных средств измерений (эталонов) и теорию передачи размеров единиц ФВ.

• Теория единиц физических величин. Основная цель подраздела — совершенствование единиц ФВ в рамках существующей системы величин, заключающееся в уточнении и переопределении единиц. Другой задачей является развитие и совершенствование системы единиц ФВ, т.е. изменение состава и определений основных единиц. Работы в этом направлении проводятся постоянно на основе использования новых физических явлений и процессов.

• Теория исходных средств измерений (эталонов). В данном подразделе рассматриваются вопросы создания рациональной системы эталонов единиц ФВ, обеспечивающих требуемый уровень единства измерений. Перспективное направление совершенствования эталонов — переход к эталонам, основанным на стабильных естественных физических процессах. Для эталонов основных единиц принципиально важным является достижение максимально возможного уровня для всех метрологических характеристик.

Рис.1.1. Структура теоретической метрологии

• Теория передачи размеров единиц физических величин. Предметом изучения подраздела являются алгоритмы передачи размеров единиц ФВ при централизованном и децентрализованном их воспроизведении. Указанные алгоритмы должны быть основаны как на метрологических, так и на технико-экономических показателях.

Теория построения средств измерений. В разделе обобщается опыт конкретных наук в области построения средств и методов измерений. В последние годы все большее значение приобретают знания, накопленные при разработке электронных СИ электрических и особенно неэлектрических величин. Это связано с бурным развитием микропроцессорной и вычислительной техники и ее активным использованием при построении СИ, что открывает новые возможности при обработке результатов. Важной задачей является разработка новых и совершенствование известных измерительных преобразователей.

Теория точности измерений. В данном разделе метрологии обобщены методы, развиваемые в конкретных областях измерений. Он состоит их трех подразделов: теории погрешностей, теории точности средств измерений и теории измерительных процедур.

• Теория погрешностей. Этот подраздел является одним из центральных в метрологии, поскольку результаты измерений объективны настолько, насколько правильно оценены их погрешности. Предметом теории погрешностей является классификация погрешностей измерений, изучение и описание их свойств. Сложившееся исторически деление погрешностей на случайные и систематические, хотя и вызывает справедливые нарекания, тем не менее продолжает активно использоваться в метрологии. Как известная альтернатива такому делению погрешностей может рассматриваться развиваемое в последнее время описание погрешностей на основе теории нестационарных случайных процессов. Важной частью подраздела является теория суммирования погрешностей.

• Теория точности средств измерений. Подраздел включает: теорию погрешностей средств измерений, принципы и методы определения и нормирования метрологических характеристик средств измерений, методы анализа их метрологической надежности.

Теория погрешностей средств измерений наиболее детально разработана в метрологии. Значительные знания накоплены и в конкретных областях измерений, на их основе развиты общие методы расчета погрешностей СИ. В настоящее время в связи с усложнением СИ, развитием микропроцессорных измерительных устройств актуальной стала задача по расчету погрешностей цифровых СИ вообще и измерительных систем и измерительно-вычислительных комплексов в частности.

Принципы, и методы определения и нормирования метрологических характеристик СИ достаточно хорошо разработаны. Однако они требуют модификации с учетом специфики метрологии и в первую очередь тесной связи определения метрологических характеристик СИ с их нормированием. К числу не до конца решенных задач следует отнести определение динамических характеристик СИ и градуировочных характеристик первичных измерительных преобразователей. По мере совершенствования средств обработки электрических измерительных сигналов наиболее существенные метрологические проблемы концентрируются вокруг выбора первичного преобразователя. Ввиду разнообразия принципов действия и типов СИ, а также повышения требуемой точности измерений появляется проблема выбора нормируемых метрологических характеристик СИ.

Теория метрологической надежности средств измерений по своей целевой направленности связана с общей теорией надежности. Однако специфика метрологических отказов и прежде всего непостоянство во времени их интенсивности делают невозможным автоматическое перенесение методов классической теории надежности в теорию метрологической надежности. Необходима разработка специальных методов анализа метрологической надежности СИ.

• Теория измерительных процедур. Повышение сложности измерительных задач, постоянный рост требований к точности измерений, усложнение методов и средств измерений обуславливают проведение исследований, направленных на обеспечение рациональной организации и эффективного выполнения измерений. При этом главную роль играет анализ измерений как совокупности взаимосвязанных этапов, т.е. как процедуры. Подраздел включает теорию методов измерений; методы обработки измерительной информации; теорию планирования измерений; анализ предельных возможностей измерений.

Теория методов измерений — подраздел, посвященный разработке новых методов измерений и модификации существующих, что связано с ростом требований к точности измерений, диапазонам, быстродействию, условиям проведения измерений. С помощью современных средств измерений реализуются сложные совокупности классических методов. Поэтому остается актуальной традиционная задача совершенствования существующих методов и исследования их потенциальных возможностей с учетом условий реализации.

Методы обработки измерительной информации, используемые в метрологии, основываются на методах, которые заимствуются из математики, физики и других дисциплин. В связи с этим актуальна задача обоснованности выбора и применения- того или иного способа обработки измерительной информации и соответствия требуемых исходных данных теоретического способа тем, которыми реально располагает экспериментатор.

Теория планирования измерений — область метрологии, которая весьма активно развивается. К числу ее основных задач относятся уточнение метрологического содержания задач планирования измерений и обоснование заимствований математических методов из общей теории планирования эксперимента.

Анализ предельных возможностей измерений на данном уровне развития науки и техники позволяет решить такую главную задачу, как исследование предельной точности измерений при помощи конкретных типов или экземпляров средств измерений.