П. Паскаль. Москва. 1929 г. Личный архив Micheline и Roch Pascal

Именно здесь в его руки попадает издание Жития протопопа Аввакума[8]. О своем незабываемом впечатлении от личности автора, живых, ярких картин русской жизни и языка этого памятника Пьер Паскаль позднее напишет в предисловии к своей монографии.

Интерес к религиозным катаклизмам русского XVII века для человека, стремившегося понять Россию, ее историю и современность, вполне объясним, однако эта тема привлекла Пьера Паскаля не только и не столько как предмет идеологической ретроспекции или конфессионального осмысления, но как объект научного исследования. Протопоп Аввакум вернул Паскаля на оставленное им ученое поприще. Получивший хорошее университетское образование, но отброшенный войной от начала традиционной преподавательской карьеры (русская кафедра, созданная для него в университете Лиона, пустовала)[9], Паскаль со свойственной ему увлеченностью целиком отдался изучению захватившей его темы. Исследовательскую работу Паскаля отличал подлинный профессионализм: основательное штудирование литературы вопроса он соединил с работой в архивах, с выявлением и изучением документальных и повествовательных источников. Им были обследованы фонды современного Российского государственного архива древних актов, Отдела рукописей Государственного Исторического музея, ряд провинциальных хранилищ.

Французская диссертация о протопопе Аввакуме, большая, солидная книга о русском деятеле XVII века, сама по себе — факт изумительный. Он говорит об универсализации русской культуры, совершающейся на наших глазах: или, по крайней мере, о том, что русская культура — в том, что в ней есть самого русского, — перестает быть недоступной для Запада, и, наряду с культурами Индии, Китая, Ислама, входит в новое европейское сознание. Существенно не то, что французский ученый написал об Аввакуме, но то, что его книга совершенно свободна от недоразумений, от ошибок зрения, вызываемых культурной дистанцией. Такую книгу мог бы написать русский ученый университетской школы, да и то лишь при одном условии: личной религиозной связи между автором и его героем. Парадокс заключается в том, что книга, которая могла бы быть написана русским старообрядцем, принадлежать перу католика-француза.

Пьер Паскаль, много лет проживший в Советской России, укрылся от опостылевшей современности в допетровскую Русь. Его собственная религиозность испытала глубокое притяжение со стороны мощного и цельного древне-русского благочестия. И он отдался открывшемуся ему миру без критических сомнений и без всякой конфессиональной сдержанности,

Паскаль знает и любить русский XVII век — вероятно, как никто в наше время. Его книга — настоящий кладезь материалов, зачастую новых и для русского читателя. Вокруг своего героя он сгруппировал десятки, если не сотни, малых портретов-миниатюр его сподвижников, учеников, врагов, современников. Каждое эпизодическое лицо вводится, как в романах Тургенева, со своей родословной и своим послужным списком. Это, бесспорно, отяжеляет книгу, но увеличивает ее исторический вес. Детали, могут жить в памяти и вне общей картины. Я не знаю другой книги, которая давала бы возможность, таким первоначально-биографическим методам (не имеющим ничего общего с biographie romancée), вжиться в наш XVII век. Ценность книги, прежде всего, в богатстве, и скрупулезной тщательности деталей, в фактическом повествовании и описании.

Столь же тщательно, как общий исторический фон, выписан образ и рассказана судьба самого Аввакума. Однако, нельзя сказать, чтобы истолкование этого образа отличалось полной жизненностью и убедительностью. Дело в том, что автор принадлежит к биографам старой школы, понимающим свою задачу, как апологию, почти как панегирик. В данном случае, можно было бы сказать — принимая во внимание лицо героя, — как наукообразную агиографию. Автор не пытается вскрывать противоречий в характере героя, не подчеркивает человеческих слабостей, которые только и могут сообщить убедительность всякому жизнеописании великого человека. Аввакум для Паскаля неканонизированный святой, дело его — дело русской и вселенской Церкви, проигранное в XVII в., но ожидающее своего воскресения.

Для Паскаля раскол — единственное живое место в новой русской церкви и единственная связь со Святой Русью древности. Ключ к нему автор находить не в обрядоверии, а в морально и церковно укорененном идеале христианской жизни. Отсюда сближение (едва ли удачное) русского раскола с янсенизмом. Для Паскаля Аввакум и его друзья — единственные преемники того консервативно-реформаторского движения, которое возглавлялось царским духовником Стефаном Вонифатьевичем и самим Алексеем Михайловичем. Никон и новаторы — изменники этому церковному движению, западники и либертины, соблазненные прелестью внешней цивилизации, роскоши и власти. Смотря на московскую трагедию глазами староверов, автор отказывается признать какие-либо высокие и христианские мотивы в сближении с Западом, в деятельности таких лиц, как боярин Ртищев и сам Алексей Михайлович. Даже крайний религиозный национализм старообрядчества его не пугает. Католический историк повторяет сочувственно тирады Аввакума против западников и «латинства». И не только повторяет ради объективности, как неизбежный штрих, но делает из этого национализма один из стержней своего построения.

Такой монизм, приличный в Литургической агиографии, делает невозможным постижение исторического процесса, в котором добро и злоникогда не распределяется начисто между партиями и направлениями. Отказываясь признать относительную правду Никона, автор не останавливается перед утверждением: «DepuisNicon, iaRussien’aplusd’Eglise» (574); не останавливается и перед отрицанием всякого христианского содержания в русской литературе XIX века (570). Его взгляд на историю приближается к той альбигойско-вальденской идеализации сектантства, которая была некогда модной в протестантской историографии. По отношению к русскому расколу такая оценка в науке применяется едва ли не впервые. В этом, если угодно, можно видеть акт запоздалого (хотя и не правосудного) возмездия. Трудно примиримая с католической универсальностью, эта философия и теология раскола, несомненно, найдет признание в известных русских националистических кругах. Но то, что для нас было бы исповеданием фанатизма, для автора-чужестранца и иноверца является лишь выражением слишком пристрастной и доверчивой любви.

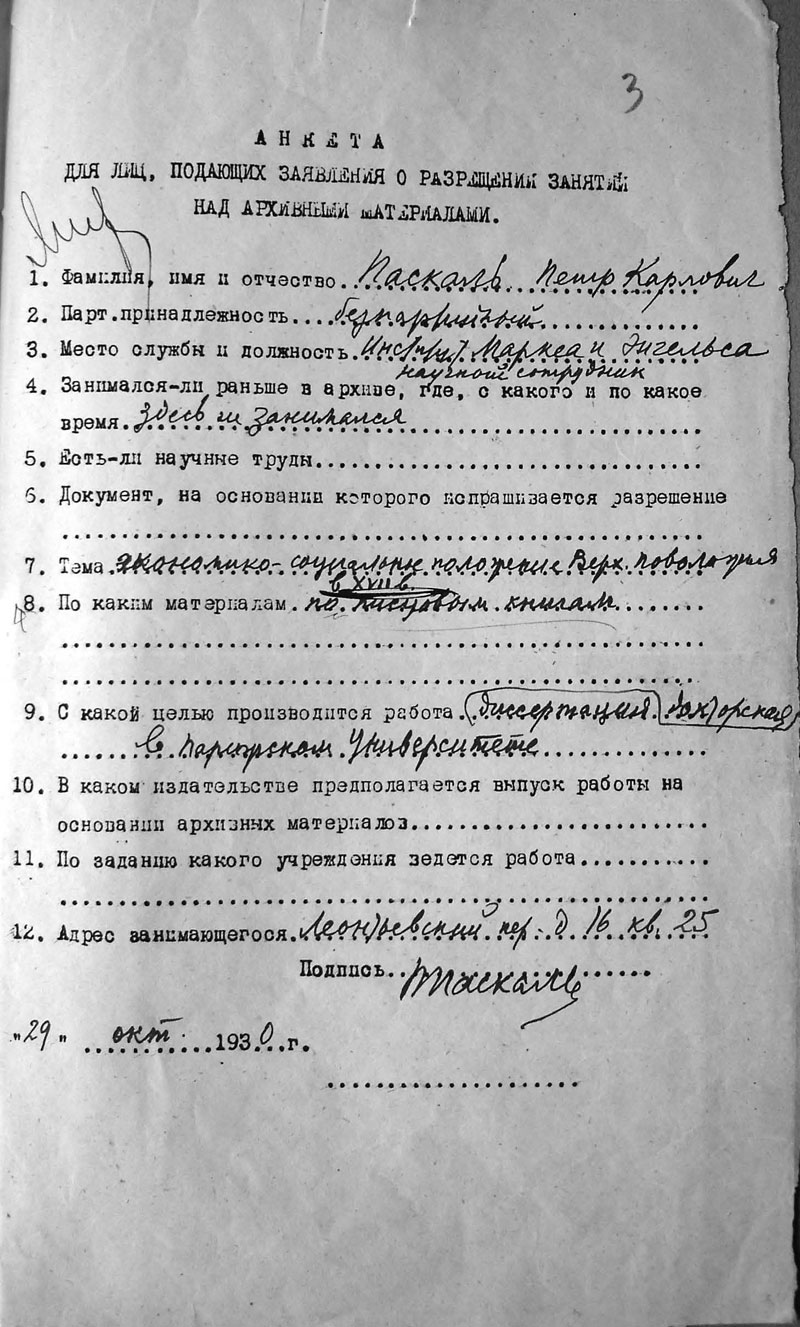

Имя Пьера Паскаля, или Петра Карловича Паскаля (1890 –1983), до сих пор, к сожалению, неизвестно широкому кругу читате- лей. А ведь он был одним из наиболее ярких европейских интеллек- туалов, принявших участие в революции 1917 г. в России. Мистик революции, сблизившийся с большевиками на почве любви к русско- му крестьянству, увидел в Октябре 1917 года путь к осуществлению религиозных обетований и чаяний народа. Француз по рождению, он связал свою жизнь с Россией, а смыслом его жизни была русская тема, или, выражаясь словами его ученика, профессора Женевского универ- ситета Жоржа Нива – «русская религия». Ученик лазариста аббата Фернана Порталя, Паскаль вдох- новился формулой русского величия, будучи еще студентом Эколь Нормаль: в 1911 г. он впервые побывал в России. Вновь в боготвори- мую им страну Паскаль попадет после двух ранений на фронте: в 1916 г. его отправят во Французскую военную миссию в России, а в 1918 г. при отзыве Миссии он откажется вернуться на родину и останется в России вплоть до 1933 г. За 17 лет, прожитых в Советском Союзе, лей- тенант французской армии Паскаль прошел путь от революционного романтизма, увлечения марксизмом, членства в компартии и прослав- ления советской власти до сомнений в деле революции и разочарова- ния в НЭПе, разрыва с коммунизмом, осознания краха большевист- ской утопии и своеобразного эскапизма от политики в коммунарную жизнь, изучение русской истории и религии. После того как Паскаль вернулся во Францию, он защитил две докторские диссертации о про- топопе Аввакуме и начал преподавать русский язык и литературу в Лилльском университете (1936–1937), в Школе восточных языков в Париже (1937–1950), в Сорбонне (1950–1960). Паскаль по праву счи- тается выдающимся французским сла вистом XX в. и признан одним из лучших специалистов на Западе по истории религиозного раскола и ____________________ * Ольга Сергеевна Данилова, кандидат исторических наук, координатор международного со- трудничества в Центре изучения истории, литературы и искусства Франции (Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина). 394 О.С. Данилова русского благочестия. Он воспитал целую плеяду учеников-русистов, прославившихся исследованиями и литературными переводами. Несмотря на столь интересную судьбу и своеобразие миро- воззренческой позиции Паскаля, личность этого французского ин- теллектуала долгое время незаслуженно оставалась вне сферы внима- ния отечественных историков. Его научное наследие до сих пор мало изучено, а ведь оно включает литературоведческие, исторические, эт- нографические, религиоведческие исследования. Наконец, большую историческую ценность имеет не опубликованный пока на русском языке многотомный «русский дневник» Паскаля, посвященный пре- быванию автора в России. Именно из-за недоступности французских изданий и отсутствия перевода на русский язык труды Паскаля до сих пор не заняли в отечественной науке достойного места. И только в по- следнее время интерес российских исследователей к фигуре Паскаля значительно вырос. Если до 1990-х гг. редкий историк упоминал о нем, то на рубеже веков, особенно в начале XXI столетия, статьи и доклады о Паскале все чаще начинают появляться на страницах различных пе- риодических изданий, сборников и в сети Интернет. Одно из первых упоминаний о Паскале относится к 1977 г., когда в журнале «Новая и новейшая история» была опубликована ре- цензия специалиста по истории русского масонства О.Ф. Соловьева на первый том дневников Паскаля1 , где автор кратко изложил содержание этой книги, опубликованной в Женеве (1975), и подчеркнул ее досто- инства с точки зрения расширения источниковой базы для изучения истории установления советской власти в России в 1917–1918 гг. Ин- терес Соловьева к книге Паскаля неслучаен и вполне объясним: про- фессиональный дипломат занимался на службе составлением анали- тических обзоров отношений СССР и других держав, а кроме того. вел научную работу, результатом которой стала защита докторской дис- сертации в Московском государственном педагогическом институте на тему «Великий Октябрь и крах его противников»2 . В 1972 г. Соловьев получил постоянный контракт в Международной организации труда на пост директора Департамента изданий и документации в Женеве. До 1975 г. он находился там во главе крупного издательского комплек- са, занимавшегося публикацией документов организации, социально- экономической литературы и специальной периодики. Именно тогда 1 Соловьев О.Ф. Рец. на кн. П. Паскаля «Мой русский дневник. Во французской военной миссии в 1916–1918 гг.» // НиНИ. 1977. № 2. С. 190–192. 2 Соловьев О.Ф. Великий Октябрь и крах его противников. К вопросу о роли союза Ан- танты с внутренней контрреволюцией и развязывании интервенции и гражданской войны (октябрь 1917 – июль 1918). М., 1968. Пьер Паскаль в историографии 395 на основе архивных материалов он и начал свою рукопись по истории русского масонства. Очевидно, выход дневника Паскаля не прошел мимо дипломата-историка, ведь мемуары затрагивали, в том числе, сферу его научных интересов. Имя Паскаля и его работы о протопопе Аввакуме давно были известны узкому кругу советских и российских ученых-франковедов и специалистов по древнерусской литературе, истории церковного раскола и старообрядчества. Однако до недавнего времени в истори- ографии отсутствовала концептуальная оценка личности Паскаля и его мировоззрения. Восполнить этот пробел, раскрыв внутренние мо- тивации всех метаморфоз судьбы этого французского интеллектуала, и тем самым вписать новую страницу в историю русско-французских отношений первых десятилетий XX в. были призваны работы конца 1990-х – начала 2000-х гг. Именно тогда исследователи Санкт- Петербурга и Екатеринбурга начали заниматься изучением личности и жизненного пути Паскаля. Пионерами в этой области можно смело считать В.С. Ржеуцкого и В.А. Русакову. Дочь свояченицы Паскаля Аниты Русаковой, Вера Александровна стала изучать французский язык, чтобы «узнать свои корни» и разобрать письма из семейного архива, доставшегося ей по наследству от матери (сама она дядю ни- когда не видела, хотя и переписывалась с ним). Так она оказалась слу- шательницей языковых курсов в Альянс Франсез в Санкт-Петербурге, где и познакомилась с преподавателем французского, историком Вла- диславом Ржеуцким. В результате их сотрудничества появились пер- вые российские статьи о Паскале3 . Их совместная публикация была информационно насыщена и изобиловала яркими цитатами, так как авторы опирались непосредственно на дневники Паскаля, а также на работы французских авторов о нем – как учеников, так и современни- ков Паскаля. Кроме того, публикация имела приложение – генеало- гическое древо семьи Русаковых, которое наглядно демонстрировало русско-французские скрещения судеб членов этого многочисленного семейства. Две из пяти дочерей Русаковых были замужем за францу- зами: Любовь – за писателем Виктором Сержем, Евгения (Женни) – за Паскалем. Несмотря на то что Ржеуцкий – специалист прежде всего по истории русско-французских отношений XVIII–XIX вв. имя Паскаля фигурировало и в его последующих публикациях4 . 3 Русакова В.А., Ржеуцкий В.С. Пьер Паскаль: христианин или большевик // Российская ин- теллигенция на историческом переломе (первая треть XX века): Тез. докл. и сообщ. науч. конф. 19–20 марта 1996 г. СПб., 1996. С. 233-239; Pierre Pascal. Француз, влюбленный в Россию. Ин- тервью с В.А. Русаковой // Bulletin d’Alliance Française de Saint-Petersbourg. 1999. № 2. С. 3–4. 4 Ржеуцкий В.С. Французский институт в Санкт-Петербурге // Альянс Франсез и Фран- цузский институт в Санкт-Петербурге. СПб., 2001. С. 64-127; Он же. «Французский инсти- тут в С.-Петербурге» (1911–1919) и русско-французское научное и культурное сближение // Россия и Франция. XVIII–XX века. Вып. 7. М., 2006. С. 293–322. . 396 О.С. Данилова Вторым «центром», где велась работа по изучению феномена Паскаля, стал Урал. Под руководством доцента кафедры Новой и Но- вейшей истории Уральского госуниверситета, франковеда В.А. Бабин- цева5 группа студентов и аспирантов изучала историю франко-русских связей периода Октябрьской революции. Будучи одним из первых переводчиков литературного наследия Виктора Сержа, Бабинцев во- влек в орбиту своих научных интересов многих студентов: И.В. Жуко- ву, Л.В. Слуцкую, О.С. Данилову, Т.В. Краеву. С конца 1990-х – начала 2000-х гг. появляется серия публикаций (иногда совместных6 ) и дис- сертаций7 , посвященных франко-русским культурным связям начала XX в. и французским левым интеллектуалам, в которых непременно присутствует анализ взглядов Паскаля. Так, тема «Революция, боль- шевизм и сталинизм глазами франко-русских интеллектуалов» стала основной в исследованиях Жуковой8 и Слуцкой9 . Изыскания Краевой 5 Бабинцев В.А. Христианский шанс русской революции в зеркале французского «католи- ческого возрождения» // Европа в контексте диалога Запада и Востока в новое и новейшее время. Екатеринбург, 1998. С. 130–132. 6 Данилова О.С., Слуцкая Л.В. Историческая память и восприятие исторических событий. Европейские интеллигенты и русская революция // Imagines mundi: Альманах исследований всеобщей истории XVI-XX вв. Вып.1. Альбионика. Екатеринбург, 2001. С. 135–140; Они же. Виктор Серж и Пьер Паскаль: попутчики большевизма // Виктор Серж: Социалистический гуманизм против тоталитаризма: Материалы международной науч. конф. (Москва, 29–30 сен- тября 2001 г.). М., 2003. С. 90–97; Данилова О.С., Краева Т.В. Французская военная миссия в России (1916–1919) и воспоминания ее сотрудников о пребывании на Урале // Наука. Чело- век. Общество. Вестник Уральского отделения РАН. 2011. № 1 (35). С. 87–102. 7 Жукова И.В. Становление левого антитоталитаризма: франкоязычная критика сталин- ской системы в 1930–1940-е гг.: Дис. ...канд. ист. наук. Екатеринбург, 1999; Данилова О.С. Французское «славянофильство» конца XIX – начала XX века : Дис. ... канд. ист. наук. Ека- теринбург, 2005; Краева Т.В. Образ революции в системе представлений французских левых интеллектуалов : 1917 – сер. 30-х гг. XX в. : Дис. ...канд. ист. наук. Екатеринбург, 2006; Слуц- кая Л.В. Французские левые интеллектуалы в Советской России в 1917–1929 гг.: Дис. ...канд. ист. наук. Минск, 2009 8 Жукова И.В. Левые антитоталитаристы о судьбе европейской цивилизации ХХ века // Запад и Восток: цивилизационные парадигмы XVII–XX вв. Екатеринбург, 1997. С. 47–52; Она же. Личность против тоталитаризма: левая франко-русская интеллигенция первой по- ловины ХХ в. // Личность в политической истории Европы и США в новое и новейшее вре- мя: Материалы юбилейной науч. конф. Уфа, 1997. С. 18–21; Она же. Интеллектуальная дето- талитаризация и опыт левых антитоталитаристов 1930–1940-х гг. Интеллигенция России в истории ХХ века: Неоконченные споры. К 90-летию сборника «Вехи»: Тез. докл. и сообщ. Ека- теринбург, 1998. С. 185–187; Она же. Революция, большевизм и сталинизм глазами франко- русских интеллектуалов: от общности судеб к общности идей (1910–1940-е гг.). // Россия и Франция. XVIII–XX века. Вып. 9. М., 2009. С. 305–344. 9 Слуцкая Л.В. Французские попутчики большевизма: интернационализм или сюрнационализм? // Европа в контексте диалога Запада и Востока в новое и новейшее время: материалы науч. межвуз. конф., Екатеринбург, 10–11 апр. 1998 г. Екатеринбург, 1998. С. 135– 137; Она же. Европейские левые в интеллектуальном контексте большевизма // Sociokultúrna realita a príroda. 2007. № 2. С. 132–141; Она же. Французский взгляд на больше-визм сквозь призму ценностных ориентаций // Образы прошлого в историографии: белорусско- французский диалог. Минск, 2008. С. 122–132. Пьер Паскаль в историографии 397 были сосредоточены на теме «Образ революции в системе представле- ний левых интеллектуалов»10. Непосредственно же Паскалем занима- лась автор данного обзора: начав с дневников Паскаля, она посвятила ему диплом и ряд статей11, а затем частично – диссертацию и после- дующие публикации12. Основополагающими источниками для авторов при написании всех этих работ были: «Русский дневник» Паскаля, некоторые мемуар- ные свидетельства его друзей и коллег (как на французском, так и пе- реведенные к тому времени на русский), а также работы французских историков, уже вышедшие к тому времени в России (подробнее об этом во второй части статьи). Из архивных материалов авторы располагали документами, обнаруженными в архивах Москвы и Санкт-Петербурга. Однако без изучения франкоязычных источников данные комплекс- ные, междисциплинарные исследования все же имели источниковед- 10 Краева Т.В. Применение метода истории представлений для исследования образа исто- рического явления (на примере образа русской революции в восприятии французских левых интеллектуалов) // Материалы межд. на-уч-практич. конф. Костонай, 2006. С. 95–100; Она же. Первая мировая война и русская революция в восприятии членов французской военной миссии в России (1916–1919) // Война и российское общество: 1914–1945 годы: Материа- лы Пятых уральских военно-исторических чтений, посвященных 80-летию профессора И.Ф. Плотникова. Екатеринбург, 22–23 сентября 2005 г. Екатеринбург, 2005. С. 50–54; Она же. Хри- стианство и большевизм в интеллектуальных исканиях Пьера Паскаля // Imagines mundi: Аль- манах исследований всеобщей истории XVI–XX вв., Вып. № 2. Екатеринбург, 2006. С. 128– 136; Она же. Французские левые в русской революции: 1917–1921 гг. // ФЕ. 2009. Левые во Франции. М., 2009. С. 191–207. . 11 Данилова О.С. «Анти-Кюстин»: Русская душа глазами французского славянофила (октябрь 1917 года) // Европа в контексте диалога Запада и Востока в Новое и Новейшее вре- мя: Материалы межвузовской науч. конф. Екатеринбург, 1998. С.132–134; Она же. Пьер Па- скаль и Александр Блок: Христианское отношение к большевизму // Интеллигенция России в истории ХХ века: Неоконченные споры. К 90-летию сборника «Вехи»: Тез. докл. и сообщ. Екатеринбург, 1998. С. 83–84; Она же. Пьер Паскаль: Попытка христианского осмысления 1917 года // Воспитание духовности: Ценности и традиции: Докл. и тез. Второй Всероссий- ской конф. 15 апреля 1999 г. Екатеринбург, 1999. С. 214–216; Она же. Судьбы славянофиль- ства: Французский вариант // Российская интеллигенция: Критика исторического опыта. Тез. докл. Всероссийской конф. с международным участием, посвященной 80-летию сборни- ка «Смена вех». 1-2 июня 2001 г. Екатеринбург, 2001. С. 47–48; Она же. История культуры России в наследии Пьера Паскаля // Мир истории: новые горизонты: Тез. докл. студенческой научно-практической ежегодной конф. Екатеринбург, 2001. С. 85–87; Она же. Французские «славянофилы» в конце XIX – начале XX в. // Славянский альманах 2001. М., 2002. С. 217– 233; Она же. У истоков французской славистики – между полонофильством и русофильством – альтернатива XIX в. // Славянский альманах 2003. М., 2004. С. 104–120. 12 Данилова О.С. Французское «славянофильство» конца XIX – начала XX века // Россия и Франция. XVIII–XX вв. Вып. 7. М., 2006. С.236–270; Она же. Французское «славянофиль- ство» в начале XX века: школа слависти-ки аббата Ф. Порталя // Россия и Франция. XVIII– XX века. Вып. 8. М., 2008. С. 237–266; Она же. Группа аббата Ф. Порталя и Россия (1903– 1919) // Французы в научной и интеллектуальной жизни России ( XIX–XX вв.). М., 2010. С. 268–280; Она же. Члены французской военной миссии на Урале: попытки понять «русскую душу» // «Французский след» на Урале: Материалы круглого стола, состоявшегося 23 июня 2010 года в рамках выставки «Bonjour, Урал!». Екатеринбург, 2010. С. 128–144. 398 О.С. Данилова ческую и историографическую незавершенность. Особенно это касалось периода жизни Паскаля до его приезда в Россию, ведь его дневники на- чинаются лишь с 1916 г. Собственно, любой российский исследователь, лишенный возможности работы с архивами Паскаля во Франции, от- крытыми для широкой публики только в 2006 г., оказывался в те време- на заложником ситуации. Вот почему в первых работах отечественных авторов о Паскале встречаются порой фактические ошибки и неточно- сти. Это не помешало им, однако, осветить в целом идейную траекторию левого европейского интеллектуала, которая на исторически краткий миг соприкоснулась с траекторией российского большевизма. В основном при анализе интеллектуальных исканий Паскаля и объяснениях его выбора в пользу большевизма уральские истори- ки схожи во мнениях. Здесь отметим лишь работы «из последних»13: основанную на материалах французских архивов, в том числе частных, документальную статью Даниловой о духовно-нравственном станов- лении Паскаля, рассматривающую процесс эволюции его идейно- политических взглядов до приезда в Россию, и статью Бабинцева во «Французском ежегоднике», посвященном французским левым. Автор последней на основе анализа «Русского дневника» опроверг утвержде- ния Ж. Нива и Ф. Фюре о вере Паскаля в коммунизм и предложил новую формулу для французских интеллектуалов: «допущение на уровне бессознательного возможности быть большевиком частично, принимая “справедливость” социализма, но подвергая сомнению его “истинность”». Работы екатеринбургских историков сыграли важную роль в изучении личности, творчества и мировоззрения Паскаля. В последние годы границы российской историографии о Па- скале были значительно расширены за счет открытия новых авторов. И здесь особенно интересно отметить, кто и как из них пришел к изу- чению Паскаля и его научного наследия. В порядке появления укажем работы следующих авторов: Ю.В. Розанова, А.В. Езерова, Т.А. Сережко, А.А. Исэрова, А.М. Грачевой14. Вологодский филолог Розанов интере- 13 Бабинцев В.А. Пьер Паскаль: левая траектория французского консерватизма // ФЕ 2009. Левые во Франции. М., 2009. С. 208–220; Данилова О.С. Духовное и интеллектуальное станов- ление Пьера Паскаля (1893–1916). По материалам французских архивов // Россия и Фран- ция. XVIII–XX века. Вып.10. М., 2011. 14 Розанов Ю.В. Пьер Паскаль об истории и культуре России // Французская культура в русской провинции (Вологодский край). Материалы чтений. Вологда, 2000. С. 25–32; Он же. Протопоп Аввакум в творческом сознании А. М. Ремизова // Русская культура нового столе- тия: Проблемы изучения, сохранения и использования историко-культурного наследия. Во- логда, 2007. С. 566–579; Езеров А.В. Христианский коммунизм Пьера Паскаля (URL: http:// www.portal-credo.ru/site/print.php?act=lestovka_texts&id=37); Сережко Т.А. Русское народное благочестие: взгляд иностранца // Макарьевские чтения: материалы шестой международной конф. Горно-Алтайск, 2007. С. 178–189; Грачева А.М. Собинные друзья протопопа Аввакума Пьер Паскаль в историографии 399 совался отношениями Паскаля с русским писателем Алексеем Реми- зовым, завязавшимися, когда Ремизов уже жил в эмиграции в Париже, а Паскаль только вернулся туда из СССР. Автор, используя докумен- тальные свидетельства, прекрасно передал степень духовной близости русского и француза на почве любви к России, ее культуре, особенно к «русскому блистательному XVII веку» и его ключевой фигуре – про- топопу Аввакуму. Здесь же отметим работу филолога, профессора ИРЛИ РАН, издателя сочинений Ремизова и автора книг о его творчестве и сотен статей о русской литературе XX века М.А. Грачевой, в которой автор рассказывает о «собинных друзьях протопопа Аввакума» Ремизове и Паскале. Старообрядческий публицист, общественный и церковный деятель А.В. Езеров не раз обращался к личности Паскаля в своих пу- бликациях. Естественно, что автор писал о нем в первую очередь как «о выдающемся французском филологе, переводчике на французский язык Жития священномученика Аввакума и замечательном исследо- вателе раннего старообрядчества» и не знал при этом об удивительной и примечательной судьбе этого необычного человека. Но после выхода статьи Ж. Нива о Паскале автор счел нужным восполнить этот пробел: он фактически воспроизвел содержание данной статьи, снабдив ее не- которыми комментариями и заключениями. Работа Паскаля о русском народном благочестии стала объ- ектом исследования белгородского философа, специалиста в области народной религии Т.А. Сережко. Ее работа – это предметный анализ паскалевской статьи, вышедшей на немецком языке в 1962 г. В за- ключение автор отмечает, что не со всеми идеями француза может со- гласиться, однако это не умаляет значения его публикации, которая русскому читателю «дает возможность расширить и дополнить соб- ственные представления о своем народе». Историк, археограф и пере- водчик А.А. Исэров также пришел к изучению наследия Паскаля через старообрядчество, узнав про его работу «Аввакум и начало раскола». О «русском» периоде жизни француза он сделал устный доклад на Ло- моносовских чтениях в 2008 г., а в скором времени ожидается публика- ция им обширной статьи о Паскале. Говоря о новейших публикациях необходимо отметить и еще один «центр» по изучению жизни и творчества Паскаля. В свое вре- мя деятельность Паскаля была тесно связана с Нижегородским регио- ном: он вдоль и поперек объездил этот старообрядческий край, работая (А.М. Ремизов – П. Паскаль – В.И.Малышев – А.М. Панченко) // А.М. Панченко и русская культура: Сб. статей. СПб., 2008. С. 353–362. 400 О.С. Данилова над переводом «Жития» Аввакума. Теперь специалисты кафедры за- рубежной литературы и теории межкультурной коммуникации Ни- жегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова изучают маршруты Паскаля (в экспедициях также участвует и А.А. Исэров), его филологические работы и переводы, об- щественную и религиозную деятельность. Исследовательскую работу курируют преподаватели университета: профессор, доктор филологи- ческих наук, заслуженный деятель науки РФ З.И. Кирнозе и канди- дат филологических наук, доцент К.Ю. Кашлявик, опубликовавшие в 2009–2011 гг. ряд статей о творческом наследии Паскаля15. Невозможно завершить обзор российской историографии без упоминания появившихся в последние годы переводов научных трудов Паскаля, его дневников или архивных материалов и вступительных - статей к ним16. Из них особо стоит выделить две объемные работы17. Во-первых, это – перевод книги «Протопоп Аввакум и начало раско- ла». Первое ее издание вышло в 1938 г., переиздания – в 1963 и 1969 гг. И вот спустя более полувека это фундаментальное исследование, давно вошедшее в золотой фонд европейской науки, наконец появилось и в России! Научным редактором перевода, сделанного в свое время Сер- 15 Кашлявик К.Ю. «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» глазами францу- за // Знание. Понимание. Умение. Фундаментальные и прикладные исследования в области гуманитарных наук: Научный журнал Московского гуманитарного университета. 2009. № 3, С.147–149; Кашлявик К.Ю., Переволочанская С.Н. Энергия смысла и ее выражение при перево- де. («Житие протопопа Аввакума им самим написанное» в переводе Пьера Паскаля) // Про- блемы теории, практики и дидактики перевода. Материалы второй международной науч. конф. Н. Новгород, 2009. С. 32; Кашлявик К.Ю. Возвращение в Россию Пьера Паскаля // Лингви- стические основы межкультурной коммуникации: Сб. материалов международной научной конференции 10-11 декабря 2009 г. Литературный концепт и художественная реальность. Н. Новгород:, 2010; Кирнозе З.И., Кашлявик К.Ю. Пьер Паскаль о протопопе Аввакуме и нача- ле раскола // Материалы IV Аввакумских чтений. 18 февраля 2011 (Большое Мурашкино, Нижегородская обл.). Н. Новгород, 2011; Кашлявик К.Ю., Кирнозе З.И. Возвращение Пьера Паскаля в Нижегородские пределы. Фрагменты переводов из «Русского дневника» (Том IV. 1927) // Французы в Нижнем Новгороде. Н. Новгород, 2011. 16 Паскаль П. В Сибирь и обратно: страницы из «Русского дневника» / Пер. с фр. В.А. Ба- бинцева, О.С. Даниловой // Белая армия. Белое дело. Исторический научно-популярный альманах. Екатеринбург, 1999. № 6. С. 103–111; Данилова О.С. «Цивилизация духа и души»: русские глазами французского «славянофила». Стенограмма выступления Пьера Паскаля во Французском институте 27 октября 1917 года / Пер. с фр. О.С. Даниловой // Славянский аль- манах 2002. М., 2003. С. 493–503; Паскаль П. Русский дневник / Пер. с фр. В.А. Мильчиной // Отечественные записки. 2007. № 5 (37). С. 225-231; Паскаль П. Как меня покорила Россия / Пер. с фр. О.С. Даниловой // Россия и Франция. XVIII–XX века. Вып.10. М., 2011. 17 Юхименко Е.М. Прекрасная книга французского ученого // Паскаль П. Протопоп Авва- кум и начало раскола / Пер. с фр. С.С. Толстого. М., 2010. С. 5–30; Кучумов И.В. «Бессмыс- ленный и беспощадный» (заметки о книге Пьера Паскаля по истории пугачевского бунта) // Паскаль П. Пугачевский бунт / Пер. с фр. Л.Ф. Сахибгареевой. Уфа, 2010. С. 5–9. Рецензии на русские издания этих книг можно найти в журналах «Вопросы литературы» (Кирнозе З.И.) и «Российская история» (Мауль В.Я. и Дутчак Е.Е.) за 2011 год. Пьер Паскаль в историографии 401 геем Толстым «не для печати», а, видимо, по просьбе рогожских старо- обрядцев просто для знакомства с книгой, выступила специалист по старообрядчеству Е.М. Юхименко. Она провела большую, трудоемкую работу, в ее вступительной статье к переводу есть библиографический очерк и научная оценка книги Паскаля в свете современного состоя- ния изучения вопроса. Во-вторых, под редакцией специалиста по этнологии русского населения Башкортостана И.В. Кучумова увидел свет перевод «Пу- гачевского бунта» – исследования Паскаля, впервые вышедшего в 1971 г. Кучумова всегда интересовала зарубежная историография Урала, поэтому работу Паскаля о «крестьянской войне» он счел не- обходимым ввести в отечественный научный оборот, а помогла ему в этом филолог и переводчица Л.Ф. Сахибгареева. По словам Кучумова, для Паскаля пугачевщина была лишь поводом для размышлений об исторических судьбах России и о том, что с ней произошло в первой четверти XX в.: после «Жития» это еще одно обращение Паскаля к проблеме народного протеста, и «автора, видимо, больше интересовал русский бунт как явление, его конкретные проявления и в конечном итоге последствия в случае победы». Сегодня можно с уверенностью говорить, что российская исто- риография о Паскале обрела свое лицо, хотя, конечно, сравнивать ее с французской пока рано. Имя Паскаля упоминается в большом количе- стве французских исследований, но в данном обзоре будут упомянуты лишь те, что написаны непосредственно о нем, или те, что посвящены ему частично, но заслуживают внимания. Сразу же оговоримся, что библиография трудов о Паскале достаточно обширна, поэтому вполне возможно, что какие-то работы были упущены автором данного обзо- ра (например, рецензии на многочисленные научные труды ученого). Также в силу практической недоступности изданий вне поля зрения могли оказаться только что вышедшие в свет статьи. Цели выявить все работы при обзоре не стояло, скорее речь шла о том, чтобы сосредото- чить внимание на наиболее интересных, показав разные направления и аспекты в исследованиях о Паскале. Французскую школу, занимающуюся изучением наследия Па- скаля, представляют, прежде всего, его ученики Ж. Нива и Ж. Като, издавшие четыре тома мемуаров Паскаля «Мой русский дневник», Ф.-К. Кокен и В.-Л. Тапье, а также его друзья – Ж. Жоаннэ, Ж. Ла- луа, А. Мазон. В первую очередь, предметом работ этих авторов ста- ла не столько исследовательская и научно-преподавательская дея- тельность Паскаля, сколько эволюция его представлений. В боль- 402 О.С. Данилова шинстве работ авторы оперируют по отношению к нему терминами «славянофил»/«русофил», «христианский большевик», «янсенист- большевик», «мистик русской революции» и т.д. Прежде чем начать обзор этих работ, остановимся на первых, из- данных на русском языке статьях о Паскале, которые, однако, были на- писаны авторами из Франции. К сожалению, в двух из трех случаев речь идет о посвященных ему некрологах. Их авторы – религиозные деятели русской эмиграции: писатель, историк В.А. Вводов (Водоф) и директор православного издательства русской книги «Имка-пресс», культурный и общественный деятель Н.А. Струве18. Оба автора отмечали исключи- тельную роль умершего в деле становления французской славистики. Водов считал, что в лице Паскаля «славистика потеряла последнего зна- тока России в целом, ее языка, литературы, истории, быта в самом ши- роком значении этого слова». Автор выделял следующие характерные черты Паскаля как исследователя: «врожденная честность и добросо- вестность, бесконечная строгость к самому себе, отличная университет- ская подготовка, стремление к конкретному отображению изучаемого предмета, принцип хронологической последовательности и точности, широкий подход к истории, живой интерес к науке». Струве, называя своего друга и учителя «патриархом славяно- ведения», воспитавшим во Франции целую школу русистов, говорил также о его личностных качествах («чувство благоволения к людям, истории, ко всему творению», «неискоренимая вера») и о роли случая в его жизни. «Случайно Паскаль набрел на русскую стезю, случайно она превратилась в его русскую судьбу, случайно он открыл для себя Ав- вакума и т.д. Но как ум глубоко религиозный Паскаль знал, что «“слу- чай“ всего лишь светское наименование Провидения», считал Струве. Третья статья из упомянутых – работа Нива о «русской рели- гии» Паскаля – выходила дважды с изменениями и дополнениями в различных изданиях и долгое время служила российским историкам полезным подспорьем в исследованиях19. Автор анализировал взгляды 18 Водов В.А. Пьер Паскаль // Труды Отдела древнерусской литературы. Л., 1990. Т. 43. С. 434–436; Струве Н.А. Петр Карлович Паскаль (22.VII.1890 – 1.VII.1983). Памяти учителя и друга // Струве Н.А. Православие и культура. М., 1992. С. 157–161. Здесь же упомянем и бе- седу Струве с Паскалем – источник, доступный на русском языке: Паскаль П. О причинах ре- волюции 1917 года // Вестник русского христианского движения. 1980. № 132. С.253–263. 19 Нива Ж. Пьер Паскаль, или «русская религия» // Новый круг. 1992. № 1. С. 73–83; Он же. «Русская религия» Пьера Паскаля // Нива Ж. Возвращение в Европу: Статьи о русской литературе / Пер. с фр. Е.Э. Ляминой. М., 1999. С. 112–128; Он же. Пьер Паскаль или «рус- ская религия» // Синтаксис. Публицистика. Критика. Полемика. 1985 М., 1992. № 15. С. 103– 124; . « La «religion russe» de Pierre Pascal // Niva G. Russie-Europe, la fin du schisme. Etudes littéraires et politiques, Lausanne, 1993. P. 263–278. Пьер Паскаль в историографии 403 Паскаля на политический режим через призму веры и любви к хри- стианской России, объясняя феномен «христианского большевика», ушедшего в коммунизм, как в монастырь. Известный славист, автор первой монографии об А.И. Сол- женицыне (1992), профессор Женевского университета Ж. Нива яв- ляется, пожалуй, главным популяризатором имени Паскаля в России, автором многочисленных работ и интервью о нем как на русском, так и на французском языке20. Все его многочисленные работы пронизаны в первую очередь уважением к учителю: он не осуждает его за «больше- вистское прошлое», а пытается понять, что побудило Паскаля сделать такой выбор, встав на парадоксальный путь «христианского больше- вика». Шаг за шагом автор анализирует эволюцию «мистического от- ношения» Паскаля к революции, делая акцент на «тяге к Абсолюту» и непоколебимой вере «христианского утописта», который видел во всем Божий промысел и мечтал «устроить жизнь по-евангельски». Кроме того, Нива никогда не обходит стороной научную и преподава- тельскую деятельность учителя. Рассказы Нива о Паскале всегда увле- кательны и интересны, каждый раз он с любовью приводит какие-то новые факты или подробности из жизни учителя и друга, определив- шего его призвание. Правда, порой в порыве эмоций Нива допускает неточности в биографии Паскаля, но это ничуть не умаляет большого значения его работ. Продолжая обзор работ друзей и учеников Паскаля, вспомним среди первых статьи Жана Лалуа, дипломата, многолетнего руководи- теля восточного отдела французского МИДа (он замещал французско- го посла в Москве в 1955–1956 гг.) и политического историка. Помимо упоминания имени друга в своих исследованиях по истории СССР, Лалуа посвятил непосредственно ему две работы: пронзительный и трогательный некролог в Бюллетене, выпускаемом христианской ассо- циацией «Пламя» в Медоне, и предисловие к первому тому «Русского дневника»21. С любовью, симпатией и уважением он пишет о друге, на- 20 Nivat G. L’itinéraire exceptionnel d’un bolchevik chrétien // Le Monde. 1982. 3 décembre; Idem. La mort de Pierre Pascal. Un grand témoin de la révolution d’octobre. Un maître des études russes en France // Le Monde. 1983. 6 juillet; Idem Notice nécrologique de Pierre Pascal // Association amicale des anciens élèves de l’Ecole normale supérieure. Annuaire. 1985. P. 40–42; Idem. Pierre Pascal // Encyclopaedia Universalis. Universalia 1984. P. 590-91; Idem. Un Russophile: Pierre Pascal // Nivat G. Vers la fin du mythe russe. Essais sur la culture russe de Gogol à nos jours. Lausanne, 1982. P. 180–188; Нива Ж. Киевская школа аббата Портала http://nivat.free.fr/articles/kievskaja_ shkola.php ; Профессор Женевского университета Жорж Нива о своем учителе, родоначальни- ке французской славистики Пьере Паскале. Интервью с протоиереем Александром Степано- вым http://www.grad-petrov.ru/archive.phtml?subj=9&mess=203 21 Laloy J. A Moscou: entre Staline et de Gaulle // Mélanges Pierre Pascal, Revue des études slaves. 1982. T. 54, fasc. 1–2. P. 137-152; Idem. Pierre Pascal (1890–1983) // Plamia. 1983. № 64. 404 О.С. Данилова зывая его «славянофилом» как никто другой понимавшим Россию, а его дневники – «сокровищницей эрудиции и научного прозрения». В некрологе Лалуа отмечает высокие моральные качества Паскаля, при- знавая свойственный ему мистицизм, и советует прислушаться к его пророческим словам и выводам о причинах русской революции. Почти детективная история произошла с работами другого паскалевского ученика Франсуа Ксавье Кокена22. В 1994 г. на англий- ском языке вышла его первая большая публикация о Паскале – доклад на конгрессе американской Ассоциации содействия славянским ис- следованиям. Через три года она стала доступна (в переводе и с неко- торыми дополнениями) российским исследователям. А уже в 2003 г. Кокен опубликовал статью, ставшую фактически опровержением его предыдущего текста. Как объяснил сам автор, это было связано с ре- зультатами его архивных разысканий в Москве. В первой работе ав- тор описывает политический и духовный путь Паскаля, используя в основном для наглядных примеров его же мемуары. Нельзя упрекнуть эту работу ни в отсутствии информации и фактологии, ни в недоста- точности аналитики, но при этом в словах и характеристиках Кокена в адрес Паскаля зачастую присутствует сарказм. Он говорит о его «наи- вности и легковерности» в восприятии революции и даже о «чувстве первородного греха» (Паскаль «занял позицию кающегося грешника, и это чувство виновности и нужды в прощении привело его к идеали- зации революции»). Хотя прямо Кокен не отвечает на поставленный в заключении статьи вопрос – «сочувствуем мы Паскалю или нет?» – его отрицательный ответ сомнений не вызывает. Но это не исключает точ- ности выводов и заключений автора при анализе феномена Паскаля. Очевидно, сам Кокен не считал свое исследование исчерпы- вающим и спустя почти 10 лет решил перепроверить свои выводы по материалам личного дела Паскаля, хранящегося в бывшем Институте марксизма-ленинизма (ныне – РГАСПИ), дабы «исправить и обога- тить сложившуюся картину» о жизни Паскаля в эмиграции. В начале своей второй статьи Кокен кратко воспроизвел основные положения первой, а затем сообщил данные анкет, собственноручно заполненных Паскалем в 1921 г. Подчеркнув, что эти сведения «точные и неоспори- P. 45–48; Idem. Préface // Pascal P. Mon journal de Russie (à la mission militaire française) 1916– 1918. Lausanne, 1975. P. 9–11. 22 Coquin F.-X. Witness to his age: Pierre Pascal (1890–1983), political and intellectual evolution // Russian History. 1994. Vol. 21. № 2. P. 134–143; Кокен Ф.-К. Пьер Паскаль (1890–1983), его политический и духовный путь / Пер. с фр. Т.В. Партаненко // Из глубины веков: Альманах Санкт-Петербургского госуниверситета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. СПб., 1997. № 8. С. 130–140. Coquin F.-X. Pierre Pascal en emigration: le témoignage des archives // Cahiers de l’émigration russe. № 7. Les historiens de l’émigration russe. P., 2003, P. 157–180. Пьер Паскаль в историографии 405 мые, ведь советские власти не потерпели бы неверных ответов», Кокен анализирует жизнь Паскаля «при коммунизме» (1918–1925), ставя под сомнение надежность информации «Русского дневника» тех лет. Автор уличает Паскаля в допущении хронологических неточностей при описании «разрыва с партией», показывая, что их отношения дли- лись много дольше (даже сдав партбилет, Паскаль продолжал работать на партию), чем тот отразил в мемуарах. Кроме того, Кокен полемизи- рует с работами Нива и Фюре, которые, по его мнению, также неверно датировали начало деполитизации Паскаля, а также некорректно ис- толковали некоторые факты этого периода его жизни. В заключение своего «нового прочтения Паскаля» автор делает три вывода из прове- денных в архиве исследований. Во-первых, «белое пятно в биографии Паскаля между 1925 г., годом его исключения из Коминтерна и партии, и его отъездом из СССР в 1933 г.» заставляет задуматься, почему эти 8 лет к нему относились с «явным снисхождением». Во-вторых, «важ- ную роль в обращении Паскаля к революции сыграло его негативное отношение к матери, для которой он в своих воспоминаниях не нахо- дил ни одного ласкового слова». Наконец, «выражаясь фамильярно», Кокен пишет, что после возвращения в буржуазную Францию Паскаль «вновь оказался в положении сидящего на двух (или даже больше) сту- льях, разрываясь, как когда-то, между политикой и религией». Таким образом, если в первой работе автор «не сочувствовал» своему герою, то во второй он и вовсе относится к нему без доли симпатии и уваже- ния. При точности многих утверждений Кокена принять его психоана- лиз личности Паскаля с претензией на фрейдизм было бы неверно, и доказательство тому – переписка «блудного сына» (так себя называл сам Паскаль) с родными и близкими, которую, Кокен, к сожалению, в работе не использовал. Отдельно надо сказать о выполненной в жанре исторической эссеистики книге известного историка, члена Французской академии Франсуа Фюре «Прошлое одной иллюзии»23. Автор некоторое время состоял в коммунистической партии и являлся сторонником марксист- ской идеологии. В этой же работе он устами своих героев рассказал о разочаровании многих левых интеллектуалов в коммунизме и комму- нистических идеалах. По мнению автора, Паскаль был одним из первых в череде «разочаровавшихся». Фюре описывает его как «европейского интеллектуала, служившего делу коммунизма, страдавшего от этой во- 23 Фюре Ф. Они были первыми // Фюре Ф. Прошлое одной иллюзии. Очерк коммунисти- ческой идеи в XX веке / Пер. с фр. В.И. Божович. М., 1998. С. 128–135; Furet F. Le Passé d’une illusion. Essai sur l’idée communiste au XXe siècle, P., 1995, P. 127–170. 406 О.С. Данилова площенной утопии» и объясняет причины привлекательности комму- нистической идеи для француза-католика. Однако представляется, что предложенная автором схема духовной эволюции героя – «увлечение идеалами коммунизма и разочарование при встрече с реальностью» – является хоть и справедливой, но однолинейной и упрощенной, не позволяющей понять предпосылки метаморфозы монархиста в сторон- ника большевизма и логику разрыва с последним. И все же именно эта книга после перевода на русский язык стала одним из первых широко- доступных изданий, где читатель мог получить достаточно обширную информацию о Паскале и перипетиях его жизненного пути. Стоит оговориться, что во всех указанных выше трудах науч- ная работа и преподавательская деятельность Паскаля оставались за кадром. В данном же отношении главным историографическим источ- ником можно считать следующие работы. Во-первых, статью друга и первого помощника Паскаля в Сорбонне, филолога, переводчика про- изведений А.И. Солженицына Жозе Жоаннэ, где автор восторженно охарактеризовал учителя – «светоч!» – и заметил, что тот «не пре- подавал, а блистал»24. Во-вторых, подробнейший обзор французской славистики, опубликованный на французском языке в труднодоступ- ном венском издании, часть которого посвящена Паскалю25. Его автор – филолог, специалист по русскому языку Жак Шарль Вейренк дал библиографический обзор основных трудов Паскаля, а также расска- зал о его переводческой деятельности. Наконец, специальный выпуск «Журнала славянских исследований» под редакцией Жака Катто в честь Паскаля (1961) со статьями славистов Андре Мазона и Виктора Люсьена Тапье26. Характеризуя разные стороны научной деятельности мэтра, Тапье заключил, что «та школа, которую он прошел, проведя много лет в России среди народа, придавала комментариям Паскаля ценность исторического свидетельства». Мазон охарактеризовал свое- го коллегу и друга как очевидца революционных и военных событий в самом точном смысле этого слова: он «был чутким, сознающим свою ответственность свидетелем, который по совести судил о происходя- щем вокруг». Работа Мазона состоит из двух частей: краткой биогра- 24 Johannet J. Pierre Pascal // L’enseignement du russe. 1984. № 31. P. 118 25 Veyrenc J. Histoire de la slavistique française // Beiträge zur Geschichte der Slawitik in nichtslawisher Ländern. Vienne, 1985. P. 245–303. 26 Mazon A. Avant-propos // Revue des études slaves. Mélanges Pierre Pascal. 1961. T. 38; Tapié V.-L. Les cours du vendredi // Ibid. В 1982 г. вышел второй сборник «Журнала славянских ис- следований» в честь Паскаля, но его уместнее отнести к историческим источникам, так как там опубликованы мемуары самого Паскаля об отце, воспоминания друзей Паскаля – Марсе- ля Боди и Бориса Суварина, а также полная библиография его работ. Revue des études slaves. Mélanges Pierre Pascal. 1982. T. 54. Пьер Паскаль в историографии 407 фии Паскаля и детального разбора и характеристики его исследова- тельских работ. Особое место среди историографических материалов занима- ют статьи, посвященные памяти Паскаля. Из них, помимо уже пере- численных выше, укажем работы эссеиста, литературного критика и профессора Пьера Паше в католическом журнале Esprit (печатный орган французских персоналистов, основанный в 1932 г. Эмманюэлем Мунье) и доминиканца, консультанта римского Секретариата по еди- нению церквей Бернара Дюпюи в возглавляемом им журнале Istina27. Отмечу также статьи коллеги Паскаля, специалиста по творчеству Ф.М. Достоевского Бернадетт Моран, обстоятельно проанализировав- шей паскалевские мемуары о России, и немецкого историка, препода- вателя парижской Высшей школы социальных исследований Ютты Шеррер, которая определяет Паскаля как «христианского социалиста католического вероисповедания»28. Эти материалы содержательно дополняют данные источников личного характера, так как приводят многочисленные свидетельства о жизни Паскаля, характеризуют его научную и творческую деятельность, позволяют выявить его личный вклад в становление культурного диалога России и Франции и, в част- ности, в развитие французского славяноведения. Отдельно стоит выделить словарные статьи о Паскале истори- ка новейшего французского рабочего движения, директора парижско- го Центра социальной истории XX в. Мишеля Дрейфуса и историка, специалиста по истории синдикализма, одного из руководителей из- дательства «Галлимар» Жана Луи Паннэ, а также статью в сборнике (под редакцией специалиста в области индонезийского языка и циви- лизации, профессора Иналько Пьера Лабруса), посвященном юбилею Школы восточных языков (INALCO), где в свое время учился, а затем и преподавал Паскаль29. Если две статьи Паннэ мало чем отличаются друг от друга, являя собой краткий биографический очерк, то статья Дрейфуса гораздо более подробна. Акцент сделан на службу Паскаля 27 Pachet P. Pierre Pascal, ou l’histoire d’un regard // Esprit. 1983. Avril. P. 152–159; Dupuy B. Pierre Pascal et la révolution des soviets. In memoriam Pierre Pascal // Istina. 1984. № 29, P. 243–249. 28 Morand B. Le journal de Riussie de Pierre Pascal // Connaissance des Hommes. 1984. № 105. P. 29– 33; Scherrer J. Pierre Pascal, l’événement traversé // Passé Présent. 1984. № 3. P. 50–65; Шеррер Ю. В поисках «христианского социализма» в России // Вопросы философии. 2000. № 12. С. 88–135. 29 Dreyfus M. Pierre Pascal // Komintern, l’histoire et les hommes. Dictionnaire biographique de l’Internationale communiste en France, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse et à Moscou : 1919– 1943. P., 2001. P. 445–446; Panné J.-L. Pierre Pascal // Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français (1914–1939). T. 38. P., 1990, P. 69–70; Idem. Pascal Pierre // Dictionnaire des intellectuels français. P., 2002. P. 1053–1054; Pierre Pascal // Langues O’ 1795–1995. Deux siècles d’histoire de l’Ecole des langues orientales / Textes réunis par P. Labrousse. P., 1995, P. 133–134. 408 О.С. Данилова интересам Советской России и его отношения с другими французами, находившимися в то время в СССР: автор детально описывает дея- тельность Паскаля в составе французской группы коммунистов. Нако- нец Дрейфус оспаривает утверждение Фюре о том, что «Кронштадские события в 1921 г. поколебали веру Паскаля в коммунизм», считая, что скорее «этому послужил НЭП». Естественно, что в силу своих профес- сиональных интересов оба автора используют в качестве источников работы о французских коммунистах или же воспоминания самих ле- вых интеллектуалов. При этом оба они ссылаются на работы Нива и данное им Паскалю определение «христианский большевик». Несколько особняком в корпусе историографических материа- лов стоят оставшиеся неопубликованными научные работы лионских исследователей Мишеля Гардетта и Давида Гарсиа30. Диссертация историка, ныне одного из заместителей директора парижского Инсти- тута политических наук Гардетта уникальна с точки зрения источнико- вой базы. Автор использовал при ее подготовке интервью с Паскалем, записанные в 1970-х гг. Нива, но так и не вышедшие в телеэфир31, а также побеседовал лично с другом Паскаля, таким же бывшим больше- виком, французским коммунистом Марселем Боди, который прояснил интервьюеру некоторые факты из советского периода жизни Паскаля. Автор проанализировал процесс духовного становления и политиче- ский путь своего героя, уделяя основное внимание его религиозным взглядам. Диплом Гарсиа посвящен больше Паскалю как специалисту по истории России. Автор дает подробный анализ работам слависта и характеризует его вклад в развитие французской «россики». Гарсиа также является автором статьи о Паскале, написанной для журнала Библиотеки международной документации (Нантер) по случаю торжественного открытия «Архивов Пьера Паскаля». Утверж- дая, что имя Паскаля «сегодня относительно забыто», автор предлага- ет в статье краткий обзор «оригинального жизненного пути человека, влюбленного в Россию». Работа интересна тем, что в ней приведены «свидетельства близких Паскалю людей» – Нива и Катто, прозвучав- шие на открытии архивов. Автор размышляет также о новых перспек- тивах в изучении личности и наследия Паскаля, говоря, что сегодня 30 Gardette M. Pierre Pascal en Russie / Mémoire de maîtrise, Université Jean Moulin, Lyon III. 1984; Garcia D. Pierre Pascal (1890–1983). Un historien de la Russie / Mémoire de master 2, Université Paul Valéry, Montpellier III. 2006; Idem. Les archives de Pierre Pascal (1890–1983) // Journal de la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine et ses lecteurs. 2006. № 15 septembre. P. 4–5. 31 Pierre Pascal (1890–1983). Archives du XXème siècle, réalisées par Pierre Brissot, réunies par Jean José Marchand. Entretiens filmés les 20 novembre et 4 décembre 1970. SFP. Пьер Паскаль в историографии 409 в них превалирует «критическая тенденция». В качестве примера он приводит две «свежие» и противоположные по отношению к Паска- лю работы, вышедшие одна за другой на страницах одного издания. Первая статья, «прекрасная» по оценке Гарсиа, написана исследова- телем русской литературы и одновременно генеральным директором Французской торгово-промышленной палаты в России Павлом Шин- ским, осуществившим компаративный анализ работ двух французских специалистов по русскому старообрядчеству Паскаля и Сергея Зень- ковского32. Вторая статья, автора которой, по мнению Гарсиа, «можно упрекнуть», – уже упомянутая работа Кокена о Паскале в эмиграции. Такой интерес к личности Паскаля не удивителен для лион- ских историков, ведь именно профессор Лионского университета Режи Ладу стал первым, кто начал основательное изучение деятельности аб- бата Порталя, в частности возглавляемого им парижского кружка по изучению России и перспектив объединения церквей, членом которо- го был и Паскаль. Хотя опубликованная в виде монографии диссерта- ция Ладу и другие его работы и не были посвящены непосредственно Паскалю, но их смело можно включить в историографию о нем, ведь именно они во многом позволяют понять, почему молодой француз, воспитанный на латинской и греческой филологии, и воцерковленный католик («тала»33), исповедующий экуменические идеи, до такой сте- пени связал свою жизнь с Россией, что безоговорочно принял револю- цию и советскую власть34. Определенно заслуживает внимания критический очерк исто- рика, исполнительного директора Совета европейских исследований при Колумбийском университете (Нью-Йорк) Иоанниса Синаноглу. Его статья – это рецензия на первый том «Русского дневника» Па- скаля35. Ранее Синаноглу уже публиковал результаты своих архив- ных разысканий о французах в революционной России – Альбере Тома и Эжене Пети – и, являясь специалистом по истории русско- французских связей того периода, был хорошо знаком с мемуарами 32 Chinsky P. S.A.Zenkovski et P. Pascal, une histoire de la veille foi // Cahiers de l’émigration russe. № 7. Les historiens de l’émigration russe. P., 2003. P.141–149. 33 «Tala» верующий студент-католик, на жаргоне учеников Эколь Нормаль («тот, кто идет на мессу»). 34 Ladous R. Monsieur Portal et les siens (1855–1926). P., 1985; Idem. Une communauté de travail slavophile. Nepluyev entre l’utopie et le miracle // Politica Hermetica (spécial « Esotérisme et socialisme»). 1995. № 9. P. 118–130; Idem.. Portal // Dictionnaire du monde religieux dans la France contemporaine. T. 9. Les sciences religieuses (1800–1914). P., 1996, P. 539–540; Idem. Un bonheur russe. La communauté slavophile de Nicolas Népluyev. Lausanne, 1997. 35 Sinanoglou I. La Russie dans la Première Guerre mondiale: Le témoignage de Pierre Pascal // Cahiers du monde russe et soviétique. 1976. Vol. 17. № 4, octobre-décembre. P. 485–493. 410 О.С. Данилова побывавших в России французов. Он подчеркнул, что воспомина- ния Паскаля о пребывании в России в разгар войны и революции – «уникальный документ» в ряду остальных, отличающиеся «широтой и исключительностью взгляда, может даже пророческим качеством». По мнению Синаноглу, дневник не отмечен ни присущим остальным воспоминаниям французов оттенком национализма, ни негативными суждениями о роли русских в войне, а потому вдвойне является ис- ключением из правил. Его дневник правильнее было бы озаглавить «Над схваткой», нежели «Во французской военной миссии», считает Синаноглу. Он почти на десяти страницах дает развернутый анализ текста дневника, обильно цитируя его и другие документальные свиде- тельства, поясняющие слова Паскаля. «В том, что касается сведений о произошедших событиях, этот дневник мало чем отличается от других и не несет в себе новых элементов, его ценность заключается в исклю- чительной чувствительности Паскаля к русской среде, его активном участии в интеллектуальной жизни в России и в его сопричастности к традиции социального католицизма», – заключает автор. В завершение обзора хотелось бы рассказать о работах фран- цузской исследовательницы, которая сегодня активно занимается изучением личности и научного наследия Паскаля36. Это – историк, архивист и преподаватель парижской Эколь Нормаль Софи Кёре. Паскалем она заинтересовалась в связи со своими исследованиями франко-российских отношений во время и после революции 1917 г. и образа Советской России во Франции. Уже в первых своих работах на эти темы Кёре упоминала Паскаля и цитировала его мемуары. Вновь она обратилась к личности Паскаля, когда работала над историей архи- вов в СССР и, в частности, французских архивов в Москве, поскольку Паскаль занимался классификацией фонда Гракха Бабефа в Институ- те Маркса–Энгельса. Весной 2008 г. Кёре представила первые резуль- таты своих исследований о «воззрениях французского большевика», где сфокусировала свое внимание на вопросе политического выбора Паскаля – его «обращении в веру», а затем «отходе от ангажирован- ности и разочаровании». Автор анализирует путь Паскаля к коммуниз- му, указывая на его основные элементы: «ненависть к доминирующе- 36 Curé S. La grande lueur à l’Est. Les Français et l’Union soviétique (1917–1939). P., 1999; Idem. La langue russe et la «carte mentale» de l'Europe au XXe siècle. Réflexions sur l'exemple français // Matériaux pour l'histoire de notre temps, dossier «Europes Russie, culture, identités, frontières», BDIC. № 76. 2004, octobre–décembre. P. 27–33; Кёре С. Русский язык и «ментальная карта» Европы в XX веке: размышления на примере Франции // Россия и Франция. XVIII–XX вв. Вып. 9. М., 2009. P. 287–304; Curé S. Pierre Pascal, ancient bolchevik et professeur de russe: un témoin détourné de l’URSS contemporaine dans la France des années 1930 // Французы в науч- ной и интеллектуаль-ной жизни России (XIX–XX вв). М., 2010. С. 281–292. Пьер Паскаль в историографии 411 му образу жизни своей буржуазной среды, антимилитаризм, смутное стремление к политическому обновлению, ненависть к парламентской системе». Кёре не ограничивается только «русским периодом» жизни Паскаля, а пытается понять, как его «политическая рефлексия» отраз- илась на его «второй жизни» после возвращения во Францию (1933). В заключение она оговаривается, что «многое еще предстоит сделать, чтобы лучше понять эту “кашу в голове” Паскаля, эту скорее духовную, чем идеологическую политизацию, опирающуюся на неизменное вос- хищение революционным порывом русского народа и скорее на цен- ность дружбы, чем на подчинение партии как институту». Продолжая свою работу, Кёре изучала архивные материалы как во Франции, так и в России, а также обратилась к частной коллекции писем Паскаля, хра- нящейся у Жака Катто. Через два года, «осмыслив различные этапы формирования образа интеллектуала со столь личностно окрашенной ангажированностью», исследовательница представила результаты сво- его исследования жизни и воззрений «бывшего большевика и профес- сора русского языка» в 1930-х гг. В этой работе она проанализировала его идейную позицию после возвращения на родину. Кёре отмечает, что Паскаль вовсе не следовал «правилам молчания» и «политическо- му нейтралитету», но выбрал свой путь самовыражения, свидетель- ством чему публикация им диссертации, где он «демонстрирует, что не отказался от веры в объединение церквей», и написание многочислен- ных рецензий, «где рассуждения о литературе и истории он сочетает с резкой критикой произведений о Советском Союзе». Работа Кёре при- мечательна и тем, что в заключение автор приводит документальные приложения, наглядно демонстрирующие сделанные выводы. Кёре, пожалуй, первой из французских исследователей провела столь ком- плексное изучение феномена Паскаля. Ее работы прекрасно докумен- тированы и базируются на широком круге источников. Обобщив ре- зультаты многолетних изысканий, она подготовила объемную доктор- скую диссертацию «Пьер Паскаль. Любовь к России: между христиан- ской верой и коммунизмом»37. Данная работа пока охватывает не весь период жизни и деятельности ее героя, а лишь до 1945 г. Тем не менее выхода работы в свет ждут с нетерпением многие исследователи, ведь с публикацией этого труда французская историография получит, на- конец, наиболее полное освещение жизни и научно-и