Разрешено было ходить в церковь только по двунадесятым праздникам.

Солдаты потребовали снятия Государем погон. Два раза он отказывался делать это. Но в конце концов, когда Кобылинский предупредил Его, что это может повлечь за собой худшие неприятности как для Него лично, так и для всей Семьи, Он принужден был подчиниться насилию.

Была приспособлена ледяная гора, которой пользовались дети. Когда однажды Государь с Императрицей поднялись на гору, чтобы получить возможность видеть отъезд хорошо относившихся к Ним солдат /в то время, в виду демобилизации армии, многие солдаты уезжали домой/, оставшиеся, узнав об этом, срыли гору. Становилось все хуже и хуже. Особенно худое наступило тогда, когда у Семьи были отняты средства к жизни. Это случилось 12 февраля. В этот день была получена из Москвы телеграмма – не помню, от кого именно, - устанавливавшая новый режим для заключенных. До этого содержание Царской Семьи принимала на себя казна. Жизнь Царской Семьи была приличной; уклад жизни соответствовал тем требованиям, в которых жил бывший Император и Его семья. Новым распоряжением ужебольшевитской власти Ей оставляли только квартиру, отопление и освещение. Все остальное должно было быть свое. Царская Семья и все, кто жил с Ней, должны были жить на свои средства. Но и в этом отношении нас притесняли. Я хотел прибегнуть к частному заработку: давать частные уроки в городе. Мне не позволили солдаты сделать этого и предложили покинуть дом, если мне не на что жить, оставаясь там.

По правилам, установленным большевиками, вся Царская Семья могла жить, тратя в месяц на свое содержание и на содержание всей прислуги 4 200 рублей в месяц.

Такой режим, конечно, дурно отразился на Ее благополучии. Со стола совершенно исчезли такие предметы, как кофе, масло, сливки. Испытывали большую нужду в сахаре, которого отпускалось по 1/2 фунта на человека в месяц. Обед состоял только из двух блюд. Людям, привыкшим от рождения их к другим условиям жизни, все это было тяжело и гораздо тяжелее, чем иным людям, не знавшим такой жизни, какую знали эти люди.

Отсутствие средств, необходимость экономить их, приводила к тому, что нельзя было оплачивать, как бы следовало, труд певчих, когда они пели за домашними богослужениями. Певчие предложили петь даром. Им дали уменьшенное вознаграждение.

Пришлось значительно сократить штат прислуги и уволить 10 человек.

Постепенно становилось все хуже и хуже. Настроение солдат, в конце концов, ухудшилось настолько, что однажды Кобылинский, отчаявшись справиться с ними, заявил Государю, о своем намерении сложить с себя полномочия. Государь просил его остаться и Кобылинский подчинился просьбе Государя.

Чтобы скрасить несколько жизнь в особенности Детям мы ставили разные маленькие пьесы, в которых принимали участие Дети. Государь старался найти забвение в физическом труде. Он пилил дрова с Татищевым, Долгоруковым, с Дочерьми, со мною. Он занимался с Алексеем Николаевичем, преподавая ему историю и географию.

Однако как ни старался владеть собой Государь, при всей Его выдержанности, Он не мог скрыть своих ужасных страданий, которым он подвергался преимущественно со времени Брестского договора. С Ним произошла заметная перемена. Она отражалась на Его настроении, духовных переживаниях. Я бы сказал, что этим договором Его Величество был подавлен, как тяжким горем.

В это именно время Государь несколько раз вел со мной разговоры на политические темы, чего Он никогда не позволял Себе ранее. Видно было, что Его душа искала общения с другой душой, чтобы найти себе облегчение. Я могу передать смысл Его слов, Его мысли. До Брестского договора Государь верил в будущее благополучие России. После же этого договора Он, видимо, потерял эту веру. В это время Он в резких выражениях выражался о Керенском и Гучкове считая их одними из самых главных виновников развала армии. Обвиняя их в этом, Он говорил, что тем самым, бессознательно для самих себя, они дали немцам возможность разложить Россию. На Брестский договор Государь смотрел, как на позор перед союзниками, как на измену России и союзникам. Он говорил приблизительно так: “и они смели подозревать Ее Величество в измене! Кто же на самом деле изменник?”

На главарей большевитского движения Ленина, Троцкого Государь определенно смотрел, как на немецких агентов, продавших Россию немцам за большие деньги.

Отношение Его и Ее Величества к немецкому правительству и к главе его Императору Вильгельму, в виду Брестского договора, было исполнено чувства презрения. Они Оба выражали свои чувства за то, что немецкое правительство и Император Вильгельм унизили себя до общения с большевиками и до таких приемов борьбы.

Так жили мы февраль и март. 30 марта из Москвы вернулся один какой то солдат, посланный зачем то в Москву от нашего солдатского комитета. Он привез Кобылинскому от Цика бумагу, в которой говорилось, что наш режим должен быть отныне строже, что все должны переселиться в губернаторский дом и что на днях приедет особый комиссар с особыми полномочиями. 9 апреля такой комиссар приехал. Это был Яковлев. Он пришел к нам в дом впервые 10 апреля и был принят Государем. Тогда же он посетил больного Алексея Николаевича. Скоро после этого он ушел и опять вернулся уже с каким то своим помощником /фамилии последнего я не знаю/. Оба они опять посетили Алексия Николаевича. В этот же день Яковлев был принят Государыней. На Государя Яковлев произвел хорошее впечатление и Его Величество говорил мне про него, что он человек “не дурной, прямой”. Для всех нас было полнейшей загадкой, для чего приехал Яковлев. Эта загадка разъяснилась 12 апреля. В этот день в 2 1/2 часа дня Яковлев явился к Государю и объявил ему, что он должен увезти Его с собой. Государь категорически ответил Яковлеву, что Он не поедет никуда из Тобольска, так как Он не может оставить больного Сына /Алексий Николаевич тогда был болен; у Него появилась /так!, у Росса – “повторилась”/ та же самая болезнь, что и в Спале в 1912 году, с той лишь разницей, что ушиб повлек за собой паралич правой ноги/; что Он вообще не желает оставлять Семьи. Тогда Яковлев заявил Государю, что он исполняет возложенное на него поручение и что ему, в виду отказа Государя, остается сделать выбор: отказаться от исполнения поручения и тогда могут прислать другого, менее гуманного человека, или же прибегнуть к насилию. В то же время он сказал Государю, что с Ним могут ехать и другие лица. Ничего не оставалось делать, как только подчиниться требованию Яковлева. Все, что я Вам сейчас рассказал, я знаю со слов Ее Величества. Все это она рассказывала Сама мне.

Никто не знал, куда именно увозят Государя. Его Величество спросил об этом Яковлева. Яковлев дал ответ, который в действительности не исчерпывал вопроса. Кобылинский же передал нам, что Яковлев назвал ему сначала Москву, но потом сказал, что место пока ему самому неизвестно, что об этом он получит указания в пути следования.

Все случившееся было большим ударом для Семьи. Вся Семья ужасно страдала. Ее Величество мучилась в выборе решений, что Ей делать: ехать ли с Государем или остаться с Алексеем Николаевичем. Она решила, что Она должна ехать с Его Величеством. Тогда же было решено, что с Ними поедет Мария Николаевна. Вся остальная Семья должна была остаться /так!, у Росса “Вся остальная семья осталась до...”/ до выздоровления Алексия Николаевича.

Отъезд был назначен Яковлевым в 4 часа утра 13 апреля. С вечера в 10 часов мы все вместе пили чай. Государь и Государыня со всеми простились и всех благодарили за службу.

В 3 часа утра были поданы экипажи. Это были ужасные экипажи: плетеные “телеги” /тележки/, на длинных “палках” /дрожинах/, без всякого сиденья. Приходилось садиться прямо на дно и вытягивать ноги. Только одна телега имела “капот” /верх. Мы эту телегу решили использовать для Ее Величества. Почти ничего не было на дне этих телег. Пошли на двор, где находились свиньи служащего Кирпичникова. Там для них была солома. Эту солому положили в телегу с капотом и, кажется, также подложили в другие телеги. Потом в телегу с капотом еще положили матрас. Государь хотел ехать с Ее Величеством и Марией Николаевной. Но Яковлев потребовал, чтобы Государь ехал с ним. Они уехали 13 апреля в 5-м часу утра.

Уехали, следовательно, следующие лица, которых я уже указывал Сергееву: Государь с Государыней и Марией Николаевной, Боткин, Долгоруков, Чемодуров, Седнев и Демидова. Сопровождали их 6 человек наших стрелков и два офицера: Матвеев и Набоков. Кроме того, было еще несколько человек из отряда Яковлева.

Спустя некоторое время, один из кучеров, отвозивших Государя и других лиц, привез коротенькую записочку от Марии Николаевны. Она писала, что едут в очень тяжелых условиях: плохая дорога, плохие экипажи.

Потом пришла на имя Кобылинского телеграмма от Набокова, извещавшего о прибытии в Тюмень.

Совершенно неожиданно для нас 20 апреля была получена Кобылинским телеграмма от Матвеева, что Государь и все другие остановлены в Екатеринбурге. Это для нас было полной неожиданностью. Все мы думали, что Государя везут в Москву.

24 апреля от Государыни пришло письмо. Она извещала в нем, что Их поселили в двух комнатах Ипатьевского дома; что Им тесно, что Они гуляют лишь в маленьком садике, что город пыльный, что у Них осматривали все вещи и даже лекарства. В этом письме в очень осторожных выражениях Она давала понять, что надо взять нам с собой при отъезде из Тобольска все драгоценности, но с большими предосторожностями. Она сама драгоценности называла условно “лекарствами”. Позднее, на имя Тягловой /так!/, пришло пимьио /так!/ от Демидовой, писанное, несомненно, по поручению Ее Величества. В письме нас извещали, как нужно поступить с драгоценностями, прияем /так!/ они были названы “вещами Седнева”.

25 апреля в Тобольск вернулись офицеры Набоков и Матвеев и пять стрелков из шести /шестой не вернулся и я не знаю, где он остался/. Они рассказали нам всем следующее.

Яковлев повез Государя по направлению к Омску. Не доезжая, приблизительно, верст сто до Омска, он отцепил паровоз и уехал в Омск. Затем он вернулся, повернул поезд и прибыл в Екатеринбург. Здесь Екатеринбургскими комиссарами поезд был задержан. Долгоруков был арестован и с вокзала отправлен в тюрьму. Все стрелки и офицеры также были арестованы и помещены в какой-то подвал, где их продержали два дня и выпустили только на третий после их протестов. Смысл рассказа был такой, что можно было понять, что остановка поезда в Екатеринбурге была неожиданностью для Яковлева. Он, по их словам, метался туда и сюда, но сделать ничего не мог. Тогда он, будто бы, уехал в Москву и с дороги известил о сложении им с себя полномочий телеграммой /слов из книги Росса “на имя” между “телеграммой” и “или” нет в документе/ или Кобылинского или Хохрякова, председателя Тобольского Совдепа.

Мы стали готовиться в дорогу. С драгоценностями мы поступили так. Часть их положили в чемодан. Часть Княжны надели на себя. Часть использовали вместо пуговиц. Это было сделано таким образом. Отпороли на некоторых костюмах Княжен пуговицы и драгоценные предметы, обернутые ватой и обшитые затем шелком, пришили к костюмам вместо пуговиц.

Апреля в дом пришел впервые председатель совдепа Хохряков. После этого он стал очень часто ходить к нам в дом и торопил нас с отъездом. Помню, 6 мая, в день именин Государя, Княжны хотели, чтобы было домашнее богослужение. Хохряков не позволил этого: некогда.

7 мая часов в 11 утра мы все сели на пароход Русь и отбыли часа в 3 дня. Ехали все те лица, которых я называл раньше Сергееву. Нас сопровождал отряд под командой Родионова; отряд больше состоял из латышей. Родионов держал себя очень нехорошо. Он запер каюту, в которой находились Алексий Николаевич с Нагорновым /так!/, снаружи. Все остальные каюты, в том числе и Великих Княжен, по его требованию были не заперты на ключ изнутри.

9 мая утром мы прибыли в Тюмень и в тот же день сели в поезд. В Екатеринбург мы приехали 10 мая часа в 2 утра. Всю ночь нас таскали с вокзала на вокзал. Приблизительно, часов в 9 утра поезд остановили между вокзалами. Шел мелкий дождь. Было грязно. Подано было 5 извозчиков. К вагону, в котором находились дети, подошел с какими то комиссарами Родионов. Вышли Княжны. Татьяна Николаевна имела на одной руке свою любимую собаку. Другой рукой она тащила чемодан, с трудом волоча его. К ней подошел Нагорнов и хотел ей помочь. Его грубо оттолкнули. Я видел, что с Алексием Николаевичем сел Нагорнов. Как разместились остальные, не помню. Помню только, что в каждом экипаже был комиссар, вообще кто-то из большевитских деятелей.

Я хотел выйти из вагона и проститься с ними. Меня не пустил часовой. Я не думал тогда, что вижусь с Ними в последний раз и даже не думал, что буду отстранен от Них.

После этого наш поезд подали к вокзалу. Часа через три после этого я видел, как вывели из вагона Татищева, Гендрикову и Шнейдера /так!/ и куда то повели. Потом несколько позднее пришли к нашему вагону и взяли от нас Харитонова, маленького Седнева, Волкова и Труппа. Забыл упомянуть, что с Детьми уехал еще и доктор Деревенько.

Спустя некоторое время, к нам пришел Родионов и сказал нам, что мы “не нужны” и “свободны”.

В наш вагон перешла баронесса Буксгевден. Кажется, дня через три мы получили от совдепа приказ, - /бумагу нам передал кто то из лакеев/, - покинуть пределы Пермской губернии и ехать обратно в Тобольск. Мы ехать не могли, так как путь был не свободен в виду наступления где-то чехов. Несколько дней мы были в Екатеринбурге. Я ходил по городу и смотрел дом Ипатьева снаружи. 14 или 15 мая я видел следующее. Я шел с доктором Деревенько, - /Вы меня не так поняли: я не говорил Вам, что он уехал с Детьми; я хотел сказать, что он остался в городе, где остались Дети; он несколько дней был с нами в вагоне, а потом нашел себе комнату/, и мистером Гибссом /так!/. Когда мы шли мимо дома Ипатьева, я видел такую сцену. На извозчике сидел лакей Седнев с солдатом, имевшим винтовку со штыком. На другого извозчика садился Нагорный. Когда он поднял глаза на нас, он нас увидел, узнавал нас и долго и пристально на нас глядел. Но он не сделал ни одного жеста, который бы дал понять другим людям, бывшим около нас, что он нас знает. Извозчики, окруженные конными солдатами, быстро поехали к центру города. Мы быстро следовали за ними, пока могли. Но они скрылись от нас по тому направлению, где, как мы узнали, была тюрьма.

В числе 18 человек мы выехали к Тюмени. В Камышлове нам совдеп запретил дальше ехать. Мы здесь стояли целых 10 дней. Было грязно, холодно; кругом были болезни. Едва нас прицепили в какому то сербскому поезду и мы прибыли в Тюмень. Мы все страдали. Но я не хочу по такому делу говорить о своих страданиях.

Во второй половине августа ко мне пришел Чемодуров. Это было в Тюмени, где я жил. Он мне сказал: “слава Богу, Государь, Ее Величество и Дети живы. Все же остальные убиты”. Он мне говорил, что был в комнате Ипатьева /так!/, где расстрелян “Боткин и другие”. Он говорил, что он видел трупы расстрелянных Седнева и Нагорнова и узнал их по платьям; что их положили в гроб и похоронили. Он рассказывал мне, что всех Их одели в солдатское платье и увезли. Он, вероятно, так предполагал, потому что он мне говорил о волосах, которых он много видел в доме: как будто бы там нарочно стригли людей. Мне трудно было понимать Чемодурова, потому что он говорил без всякой системы.

Он мне рассказывал, что режим Царской Семьи был ужасен; что их очень притесняли. Они все ели вместе за одним столом, без скатерти. С ними обедал комендант Авдеев, часто пьяный, без кителя. Чемодуров рассказывал, что Авдеев неприлично и оскорбительно вел себя с Государем. Желая взять с общей тарелки какое-нибудь блюдо, он тянулся рукой между Государем и Ее Величеством и локтем задевал Государя по лицу, сгибая руку. Княжны по приезде в Екатеринбург, спали на полу: не было для них кроватей. Большевики отобрали от Ее Величества какую то сумочку, бывшую у НЕЕ на руке, отняли золотую цепь, на которой были образки у постели Алексия Николаевича.

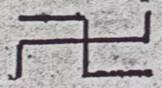

После прихода ко мне Чемодурова я вместе с мистером Гибсс поехали в Екатеринбург к Сергееву, чтобы ему помогать: нам Чемодуров сказал, что он ведет расследование. Я был с Сергеевым и мистером Гибсс в доме Ипатьева. Я видел комнату, где были следы пуль в стене и на полу. Стены и пол были уже выпилены /так!, у Росса – “выбелены”/. В доме я нашел два “египетских знака”, которые Ее Величество имела обыкновение ставить часто на своих вещах, как знак благополучия: порт-бонэр. Она их делала вот так:-

Один из таких знаков я нашел в спальне Ее Величества на обоях около кровати, другой был на косяке у окна какой-то комнаты, где был египетский знак и дата, написанная карандашом: “17/30 Апреля”, день приезда Их Величеств в Екатеринбург. Кроме того, я обратил внимание на печи. Все комнаты наверху дома были полны обгорелыми предметами. Я здесь узнавал очень много их уничтоженных вещей. Тут были зубные, головные щетки, шпильки, масса разных мелких вещей. На ручке одной из щеток, почти сгоревшей /она из белой кости/, я различил инициалы “А. Ф.” На меня произвело впечатление, что если Они увезены, то “без ничего”, в “чем были”. Все вещи, которые Они взяли с собой, если бы Они куда-либо переезжали по своей воле, были сожжены. Вот какое на меня это произвело впечатление. Но я скажу, что, уйдя из этого дома, я не верил тогда в Их гибель. Мне казалось, что в комнате, которую я видел, так было мало места, где сидели пули, что я не поверил в расстрел всех Их.

После моего возвращения из Екатеринбурга в Тюмень, спустя значительное время, уже зимой ко мне пришел Волков. Я не узнал его сначала, так как в газетах я читал, что после покушения на Ленина были расстреляны Гендрикова, Шнейдер и Волков; /упоминалось много других еще лиц/. Волков рассказывал нам, - /мне, Буксгевден, Теглевой, Эрсберг и другим/, что он из вагона прямо был отправлен к /так!/ Екатеринбургскую тюрьму. Затем отсюда с Гендриковой и Шнейдер он был переведен в Пермскую тюрьму. В Екатеринбургской же тюрьме сидел Татищев. Но его взяли однажды из тюрьмы и куда то увезли. Более он не возвращался в тюрьму. Что сталось с Татищевым, трудно было понять со слов Волкова. Он говорил, что в руках Татищева был /так!, у Росса – “он видел”/ приказ от большевиков покинуть пределы Пермской губернии. Содержась в Пермской тюрьме, Волков сидел там вместе с камердинером Михаила Александровича. Называл ли он фамилию этого камердинера, не помню. Со слов этого камердинера, он рассказывал следующее. Однажды ночью к Михаилу Александровичу, когда он проживал в Перми, явились четверо вооруженных людей. Один из них навел на этого самого камердинера пистолет и приказал ему не трогаться. Остальные на словах сказали Михаилу Александровичу, что он должен следовать за ними. Михаил Александрович отказался сделать это и ответил, что Он подчинится только тогда, когда к нему придет какой то член совдепа, которого Он лично знает. Тогда один из вооруженных подошел к Великому Князю, взял его за воротник сзади, тряхнул и что то сказал; приблизительно так: “вот еще один из Романовых...”. Прибавил ли он какое либо бранное слово, я не могу сказать. Однажды увели из тюрьмы Волкова, Гендрикову, Шнейдер и других и привели в лес. Волков понял, что их хотят расстрелять. Он бежал. А когда избежал опасности и находился в лесу, он слышал на том месте, где остались другие, залпы. Он думает, что это расстреливали Гендрикову и других. Его самого большевики считали убитым, потому что в него стреляли и, когда он упал случайно, они думали, что он убит, потому что он слышал сзади голос: “готов”.

Я вижу предъявленное мне Вами фотографическое изображение рамки для портрета /предъявлен фотографический снимок рамки, описанной в п. “а” 1-м протокола 10 февраля сего года/; таких рамок у Царской Семьи было очень много, так много, что я затрудняюсь сказать что либо про нее, принадлежит ли она Царской Семье или нет.

Сергеев показывал мне серьгу. Я думаю, что это серьга Государыни. У Ее Величества были такие серьги. Она их очень любила и я часто снимал Ее Величество, когда Она имела их на себе. Я представляю Вам еще два снимка моих, на которых Она, по моему мнению, изображена в тех именно серьгах, одну из которых мне показывал Сергеев /свидетелем были представлены два фотографических снимка с Государыни/.

Бриллиантовый камень, который мне показывал Сергеев, я признаю за один из тех, который был вместо пуговицы пришит к костюму одной из Княжен.

Такого изумрудного креста, который мне показывал Сергеев, я не видел никогда.

Про палец, который мне показывал Сергеев, я ничего абсолютно не могу сказать: очень трудно судить, кому он принадлежал.

Также и про челюсть я ничего не могу сказать положительно. Но Боткин имел искусственную челюсть.

Относительно вещей, изображения которых Вы мне сейчас показываете, - /предъявлены фотографические снимки с вещей, описанных в п. п. “а”, 2-6, 9-15, “б”, “д” /неразб./, протокола 10 февраля сего года/, я ничего не могу сказать.

Я вижу две предъявленных мне Вами пряжки от туфель с камнями /предъявлены две пряжки, описанные в п. 2-м протокола 15-16 февраля сего года/; такие пряжки были на туфлях у Княжен. Они также носили на шее такие белые бусы, которые Вы мне сейчас показываете /предъявлены бусы, описанные в п. 1-м того же протокола/.

Пряжка, которую Вы мне показываете, - /предъявлена пряжка, описанная в п. 4-м того же протокола/, мне думается, от пояса Алексия Николаевича; мне ее уже показывал раньше Сергеев. Ее Величество иногда употребляла при работе большие очки. Предъявленное мне Вами стекло, - /предъявлено стекло, описанное в п. 12-м того же протокола/, мне напоминает стекло от очков Ее Величества.

Я, конечно, ничего не могу сказать про два стекла, которые Вы мне сейчас показываете /предъявлены стекла, описанные в п. 13-м того же протокола/, но Боткин пользовался иногда пенсне, причем оно было в оправе только у переносицы. /Очки Ее Величества были, как мне кажется, в черепаховой оправе. И я должен сказать, что меня немного смущает лишь то, что это стекло, как будто бы несколько велико для Ее очков/.

Предъявленные мне Вами пуговицы /предъявлены пуговицы, описанные в п. 14-м того же протокола/, возможно, что и от шинели Государя, но, конечно, сказать, что это так именно, я не могу.

Относительно всех остальных вещей, которые я сейчас вижу /предъявлены все остальные вещи, описанные в протоколе 15-16 февраля сего года/, я ничего сказать не могу.

Дневник, который я сейчас вижу /предъявлен дневник, описанный в протоколе от 27 февраля сего года/ я положительно признаю за дневник Гендриковой. Я знаю ее руку.

Показание мое Вами мне прочитано. Я прошу Вас исправить его и дополнить следующим.

Фамилия генерала, который командовал сводным /неразб./ полком, Ресин.

Свои показания я Вам даю с указанием точных дат потому, что я имею у себя некоторые записи пережитых мной событий. Везде я указываю даты по старому стилю.

Вы неверно написали, что Алексей Николаевич уехал из вагона в Екатеринбурге с Нагорным. Это не так. Нагорный остался с нами в вагоне, и на следующий день он уехал с Родионовым и с вещами, надо думать, в Ипатьевский дом. Спустя несколько дней после этого я и видел его около Ипатьевского дома, как я Вам и говорил. /два абзаца неразб./

Я не помню, от кого я слышал, что Белобородов приезжал принимать Царскую Семью из вагонов.

Приказ о нашем выезде из Пермской губернии я передал служителю Сергею Иванову. Он его, кажется, передал в милицию в Тюмени, но хорошо не знаю этого.

Когда я был в Ипатьевском доме, я сам видел остриженные волосы. Чьи они были, я сказать не могу. От кого то я слышал, что к ним в дом был допущен парикмахер. Я об этом писал Сергееву.

Относительно судьбы Михаила Александровича Волков со слов камердинера, рассказывал еще следующее. Михаил Александрович принужден был подчиниться насилию вооруженных людей и пошел за ними. Один же из вооруженных остался около камердинера, чтобы он никого не мог известить о случившемся. Когда он ушел, камердинер кинулся в совдеп и рассказал там, что произошло. В совдепе произошел переполох, но все таки члены совдепа не поспешили начать погоню за теми, кто увел Михаила Александровича. Спустя, приблизительно, час, они стали искать Михаила Александровича. Трудно было что либо определенное понять из слов Волкова о судьбе Михаила Александровича. Сообщаю, со слов Волкова, как подробности. Когда Михаил Александрович пошел за неизвестными, камердинер ему крикнул: “Ваше Высочество, не забудьте взять лекарство с камина”. Из слов Волкова можно было понять, что камердинер, рассказывавший ему о судьбе Михаила Александровича, остался в тюрьме, когда Волкова повели на расстрел. В тюрьму же этот камердинер попал через несколько дней после увода Михаила Александровича.

Про шерстинки-нитки, которые Вы сегодня предъявляли, я ничего не могу Вам сказать. Слишком их мало, чтобы можно было судить по их внешнему виду о какой-либо одежде. Трудность еще увеличивается тем, что неизвестно, от одной ли это одежды или от нескольких шерстинки.

Показание мое мне прочитано, записано Вами правильно.

Жильяр Gillar /автограф Жильяра/

Судебный Следователь Н. Соколов.

С подлинным верно:

Судебный Следователь

по особо важным делам Н. Соколов

ГА РФ, ф. 1837, оп. 2, д. 4 /реально, по описи значится под № 3/, л. 92 – 102