Строение стебля двудольных травянистых растений

На ранних этапах развития стебель двудольных имеет первичное строение. В результате деятельности первичных меристем конуса нарастания формируются эпидерма, первичная кора, центральный цилиндр и сердцевина.

Эпидерма стебля имеет небольшое число устьиц, обычно покрыта кутикулой.

Под эпидермой находятся ткани первичной коры. Наружный слой ее часто образован колленхимой, которая располагается либо сплошным кольцом (подсолнечник), либо отдельными участками. Основная часть первичной коры сложена хлоренхимой и паренхимой. Здесь могут развиваться воздухоносные полости и вместилища выделений. Клетки внутреннего слоя первичной коры обычно заполнены крупными крахмальными зернами (крахмалоносное влагалище).

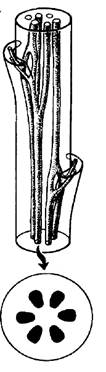

Центральный цилиндр состоит из перицикла и проводящей системы. Сердцевина — из паренхимы, которая часто разрушается, а на ее месте образуется воздухоносная полость. Перицикл представлен одним или несколькими рядами склеренхимы или отдельными ее тяжами. Проводящая система имеет вид полого цилиндра, который разделяет первичную кору и сердцевину. Проводящие пучки, составляющие этот цилиндр, разделены прослойками межпучковой паренхимы – сердцевинными лучами, которые связывают сердцевину и первичную кору. Большинству двудольных свойственен особый тип центрального цилиндра, на поперечном срезе которого пучки расположены кольцом (рис.).

Рисунок. Стебель двудольных растений.

Рисунок. Стебель двудольных растений.

У двудольных растений слой клеток прокамбия между первичными флоэмой и ксилемой сохраняет способность к делению и превращается во вторичную образовательную ткань — камбий, который делится, откладывая внутрь элементы вторичной ксилемы, а к периферии — вторичной флоэмы. Пучки двудольных растений открытые, благодаря работе камбия пучок растет, диаметр его увеличивается. Деятельность камбия обеспечивает возникновение вторичных элементов в стебле, т. е. переход от первичного к вторичному анатомическому строению.

Вторичное строение характерно для всех двудольных и хвойных растений — трав и деревьев. Разнообразие типов строения обусловлено, прежде всего, расположением проводящих тканей, которое определяется заложением прокамбия и деятельностью камбия.

Прокамбий в процессе дифференциации конуса нарастания закладывается в виде тяжей. Если тяжи разделены достаточно широкими рядами паренхимы, то формируется пучковое или переходное строение стебля; если тяжи прокамбия сближены настолько, что сливаются в цилиндр, то формируется непучковое (сплошное) строение.

Пучковое строение стебля встречается у некоторых травянистых растений (укроп, клевер, лютик, горох, люцерна). Заложенные в конусе нарастания прокамбиальные тяжи располагаются в один круг по периферии центрального цилиндра. Каждый прокамбиальный тяж превращается в открытый коллатеральный пучок, состоящий из первичной ксилемы, первичной флоэмы и полоски камбия между ними. Клетки камбия, делясь, дают новые (вторичные) элементы проводящего пучка: внутрь - ксилему к периферии — флоэму. Проводящие пучки разделены широкими межпучковыми зонами и окружают мощную сердцевину.

У большинства растений камбий работает активно и диаметр пучков значительно увеличивается Деятельность пучкового камбия стимулирует паренхиму, разделяющую пучки, которая начинает делиться, давая вторичную образовательную ткань. Пучковая и межпучковая меристемы смыкаются и образуют сплошное камбиальное кольцо, деятельность которого обеспечивает равномерное утолщение стебля. Если пучковый камбий дает элементы вторичных ксилемы и флоэмы, то межпучковый камбий производит паренхиму (у укропа, звездчатки злаковидной и др.). У клевера, люцерны и других растений межпучковый камбий откладывает преимущественно склеренхимоподобные клетки в сторону ксилемы. Эти клетки удлиненные, толстостенные одревесневающие. Поэтому задержка с уборкой клевера снижает качество сена. Отчетливое пучковое строение сохраняется у этих растений в течение всей жизни стебля.

Пучковое строение стебля может с возрастом смениться непучковым сплошным. Переходное строение стебляхарактерно для подсолнечника. Вначале стебель формируется так же, как у клевера, но межпучковый камбий откладывает не паренхиму, а ксилему и флоэму. Формируются добавочные проводящие пучки. Постепенно все пучки могут слиться в сплошной трехслойный (ксилема, камбий, флоэма) цилиндр. В верхней (молодой) части стебель имеет пучковое строение, у основания (в старой части) — непучковое.

Непучковое строение свойственно стеблям многих трав и деревьев. В конусе нарастания этих растений прокамбиальные тяжи настолько сближены, что образуют почти сплошной цилиндр (на поперечном срезе он имеет вид кольца). Прокамбиальный цилиндр (кольцо), дифференцируясь, дает к центру цилиндр первичной ксилемы, к периферии — цилиндр первичной флоэмы, а между ними образуется камбиальный цилиндр.

Вторичные изменения связаны с работой камбия. Клетки камбия делятся параллельно поверхности стебля, при этом внутрь откладывается в 10...20 раз больше клеток, чем наружу. Внутрь камбий формирует элементы вторичной ксилемы (древесины), наружу откладывается вторичная флоэма (луб). Местами камбий откладывает в обе стороны паренхимные клетки сердцевинных лучей.

Особенности непучкового строения стеблей трав можно рассмотреть на примере стебля льна. Стебель покрыт эпидермой, под которой располагается рыхлая хлоренхима первичной коры. Большое количество устьиц в эпидерме и отсутствие колленхимы в первичной коре имеют существенное практическое значение, так как во время технической мочки льна вода не встречает препятствий и легко проникает внутрь стебля. Клетки крахмалоносного влагалища (эндодермы) более крупные, содержат хорошо заметные крахмальные зерна.

Примыкающий к эндодерме центральный цилиндр начинается группами склеренхимных клеток – лубяных волокон, между которыми расположены клетки паренхимы. Лубяные волокна возникают в перицикле и в первичной флоэме. Они отличаются очень толстыми, обычно неодревесневшими стенками, состоящими на 75...90 % из целлюлозы. Созревшая клетка лубяного волокна мертвая. Протопласт после утолщения клеточной стенки разрушается. Лубяные волокна обладают необыкновенно высокой прочностью. Сопротивление разрыву у них соответствует сопротивлению стали, а упругость выше. Клетки лубяного волокна очень тесно соединены между собой. Льняное волокно — великолепное прядильное сырье, используемое в текстильной промышленности.

Далее в последовательном порядке располагаются цилиндры (кольца): вторичной флоэмы, камбия, вторичной ксилемы с хорошо заметными сердцевинными лучами. Первичная ксилема расположена участками, примыкающими к сердцевине. Паренхима сердцевины быстро разрушается (в процессе удлинения стебля), образуя центральную полость.

Стебли двудольных травянистых растений характеризуются:

1. вторичным строением, очень рано возникающим вслед за первичным;

2. наличием первичной покровной ткани — эпидермы;

3. развитой первичной корой, делящейся на колленхиму (экзодерма), паренхиму (мезодерма) и крахмалоносное влагалище (эндодерма);

4. пучковым или непучковым (сплошным) строением;

5. правильным расположением коллатеральных или биколлатеральных проводящих пучков в один круг по периферии центрального цилиндра;

6. наличием камбия (пучки открытые).

Метаморфозы побега.

Если дополнительные функции начинают преобладать над главными, или орган в процессе развития приобретает какие-то новые функции, он очень сильно изменяется и морфологически, и анатомически. Такие видоизменения органов называют метаморфозами (от греч. metamorphosis — превращение, преобразование). Органы, имеющие одинаковое происхождение, но выполняющие разные функции называют гомологичными. Гомологичными органами являются корневища, клубни, луковицы, колючки боярышника, кладодии, филлокладии, усики винограда и тыквы, т.к. все они исторически развились из листостебельного побега.

Органы, выполняющие одинаковые функции и сходные морфологически, но имеющие разное происхождение, называют аналогичными. Аналогичны корневые шишки и побеговые клубни, побеговые колючки боярышника и листовые колючки барбариса, листовые усики гороха и побеговые усики тыквы.

Видоизменения подземных побегов.

В природе широко распространены подземные побеги: корневища, клубни, клубнелуковицы, луковицы. Они участвуют в запасе веществ и вегетативном размножении растений.

Корневищепредставляет собой побег с чешуевидными листьями, почками и придаточными корнями. На поверхности корневища хорошо заметны рубцы от прошлогодних низовых листьев и отмерших побегов. Корневище имеет много придаточных корней. Обычно корневища подземные. Почки, развивающиеся в надземные побеги. Корневища характерны для пырея, ириса, кувшинки.

Столон — удлиненный тонкий побег с недоразвитыми листьями. В отличие от корневища он обычно недолговечен. У мускусницы, кислицы столоны участвуют в накоплении питательных веществ, откладывающихся в сильно утолщающихся низовых листьях, но основная функция столона — участие в вегетативном размножении.

Клубеньв отличие от корневища и столона сильно укорочен и утолщен. Запасные вещества в нем локализуются в стеблевой паренхиме.

Клубни могут развиваться на корневищах, столонах, главном побеге и других частях растений. Они могут быть подземными и надземными.

Мощные корневищные клубни с большим количеством крахмала характерны для таро, или колоказии съедобной из семейства ароидных, которую культивируют в тропических и субтропических странах.

У картофеля клубни формируются на конце подземных столонах — беловатых хрупких побегах с чешуевидными листьями, развивающихся из пазушных почек, находящихся в основании олиственных побегов. На поверхности клубня располагаются пазушные почки — глазки, сидящие в небольших ямках, обрамленных с одной стороны бровками — остатками оснований листьев.

Клубни топинамбура, или земляной груши, тоже образуются на столонах. Проводящие ткани в них слабо развиты. Клубни богаты инулином, который откладывается преимущественно в стеблевой паренхиме.

Клубни, формирующиеся на столонах и корневищах, недолговечные. Они сохраняются только один год, между двумя вегетационными периодами, отмирая после развития из их почек олиственных побегов, потребляющих питательные вещества до тех пор, пока не образуются корни, и растения не перейдут к самостоятельному питанию.

Луковица, как и клубень, представляет собой специализированный, видоизмененный укороченный побег, служащий не только для хранения питательных веществ, но и для перенесения неблагоприятных периодов года, вегетативного возобновления и размножения растений. Луковицы свойственны однодольным растениям из семейств лилейных, амариллисовых и других. Как исключение, они встречаются у двудольных: некоторых видов кислицы и жирянки.

Стебель, называемый донцем, в луковице сильно редуцирован и более или менее уплощен. Он несет листья в виде чешуй, а в нижней части — придаточные корни. В отличие от корневища и клубня запасающими органами луковицы служат мясистые чешуи. Луковицы образуются у тюльпана, рябчика нарцисса, гиацинта, пролески, подснежника и других растений.

В зависимости от развития боковых почек луковицы бывают простыми, когда почки невелики (лук, лилия и др.), и сложными – почки в пазухах сухих чешуй крупные, сильно развитые (чеснок).

Клубнелуковица— подземное видоизменение побега, сочетающее признаки корневища и луковицы. Она развивается из побега с сильно укороченным стеблем, от нижней части которого отходят придаточные корни. На верхушке клубнелуковицы или в ее основании находится почка, из которой образуется цветоносный побег. Стебель клубнелуковицы покрыт основаниями отмерших прошлогодних листьев, имеющих вид сухих пленчатых чешуй. Из почек, находящихся в их пазухах, развиваются новые клубнелуковицы — детки. Клубнелуковицы имеют шафран, гладиолус, безвременник.

Видоизменения надземных побегов

Кочанкапусты представляет собой, по существу, почку гигантских размеров: среднюю часть кочана занимает мясистый стебель (кочерыга), вдоль которого расположены сочные мясистые листья. Наиболее мелкие и молодые из них находятся внутри кочана, вокруг конуса нарастания, которым заканчивается кочерыга. У брюссельской капусты образуются мелкие кочаны из боковых почек.

В кочане оба органа побега участвуют в накоплении питательных веществ: водорастворимых сахаров и других биологически ценных соединений, в том числе витаминов, но основная роль принадлежит листьям.

Надземные клубни, развивающиеся из нижней части главного побега, характерны для капусты кольраби.

Мелкие клубеньки могут развиваться и в области соцветия. У горца живородящего, например, они образуются в пазухах нижних кроющих листьев соцветия. Их почки начинают прорастать уже на материнском растении. После опадения они укореняются, образуя новые растения.

Метаморфизированные побеги могут служить не только для хранения питательных веществ, воспроизведения и размножения растений, но выполнять и другие функции.

У некоторых растений побеги в процессе развития теряют листья, и фо-тосинтезирующим органом становится стебель, называемый в этом случае кладодием. Обычно он уплощен и обладает способностью к длительному росту (у тропического растения мюленбекии, или гомалокладуса, из семейства гречишных, опунция). В узлах хорошо выражены перетяжки, поэтому кладодий выглядит членистым. Во влажных условиях кладодии могут быть олиственными, но в сухую погоду листья опадают. Как орган фотосинтеза кладодий имеет хорошо развитую хлорофиллоносную ткань, расположенную под эпидермой.

Кладодии, по внешнему виду сходные с листьями, называют филлокладиями. Они развиваются из боковых почек, поэтому всегда находятся в пазухе небольшого пленчатого или чешуевидного листа. Филлокладии очень разнообразны. У спаржи перистой, или щетинистой, они мелкие, игольчатые, у спаржи Шпренгера, или густоцветковой, — уплощенные, линейные. Широколанцетные или яйцевидные в очертаниях кожистые филлокладии характерны для видов иглицы, встречающихся в Средиземноморье, Закавказье, Крыму. Летом на нижней стороне филлокладия, в его средней части, развивается соцветие, расположенное в пазухе мелкого кроющего листа, осенью и зимой иглица цветет, а весной на филлокладиях созревают оранжевые ягоды.

Довольно распространенный тип изменения побегов — колючка. Это сильно одревесневающий безлистный укороченный побег с острой верхушкой. У боярышника побег, развивающийся весной в пазухе листа, сначала имеет мелкие листья и верхушечную почку. Вскоре верхушечный рост прекращается, листья опадают, стебель сильно одревесневает и превращается в колючку. Так же развиваются колючки у терна.

Цепляющиеся растения снабжены усиками, которые, как и колючки, представляют собой у некоторых растений видоизмененные боковые побеги. У пассифлоры усики простые, неветвистые, с закрученной верхушкой. Они находятся в пазухах листьев, как и цветки. Ветвистые усики винограда представляют собой видоизмененные соцветия. У девичьего винограда окончания разветвленных усиков дисковидно расширены и играют роль присосок, помогающих растению взбираться на опору. Усики побегового происхождения образуются также у тыквы, арбуза, огурца и других представителей семейства тыквенных.