Определение места приложения, направления и величины силы зажима детали

Содержание

1 Разработка теоретической схемы базирования……………………….. 4

2 Подбор установочных элементов приспособления…………................. 4

3 Определение места приложения, направления и величины силы зажима детали ………… 5

3.1 Расчет силы зажима…………………………… 6

4 Проектирование зажимного устройства…………… …………………..... 7

4.1 Расчет рычажного зажимного механизма…………………………… 7

4.2 Расчет винтового зажимного механизма…………………………….. 11

Разработка теоретической схемы базирования

Теоретической схемой базирования, используемой при проектировании технологических процессов, называют эскиз детали (или заготовки), на котором нанесены условные обозначения точек сопряжений.

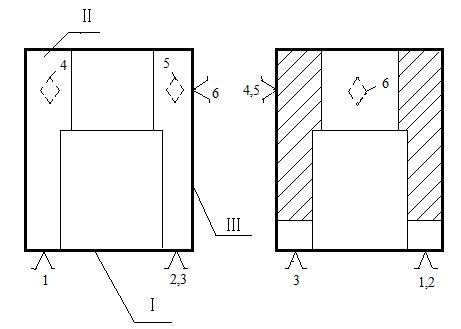

В соответствии с заданием разрабатываем теоретическую схему базирования. В нее входит главная установочная база ( плоскость I), лишающая деталь трех степеней свободы. Эта плоскость сочетается в комплект баз с

направляющей II и опорной III (в соответствии с рисунком 1).

Рисунок 1 – Схема базирования детали: I - главная

установочная база; II – направляющая база; III - опорная база.

Подбор установочных элементов приспособления

Установочные элементы (опоры) служат для ориентации детали или заготовки в пространстве при обработке, сборке или контроле. Число опор должно быть равно числу устраняемых степеней свободы.

В качестве установочных элементов используем точечные опоры с плоской поверхностью.

Рисунок 2 – точечная опора с плоской поверхностью.

D = 12 мм, H = 10 мм, L = 26 мм.

Определение места приложения, направления и величины силы зажима детали

На заготовку при обработке действуют силы обработки, объемные силы (вес заготовки, центробежные и инерционные силы), силы случайного и второстепенного характера, а также силы зажима и реакций элементов приспособления. При этом заготовка должна находиться в равновесии. Все перечисленные силы величины векторные, имеющие каждая свое направление и значение. Поэтому необходим силовой расчет приспособления для определения места приложения, направления и величины силы зажима.

Коэффициент запаса k определяют как произведение семи частных

коэффициентов .

k = k0  k1

k1  k2

k2  k3

k3  k4

k4  k5

k5  k6,

k6,

где k0 = 1.5 - гарантированный коэффициент запаса;

k1 - коэффициент, учитывающий неровности обрабатываемой

поверхности, при чистовой обработке k1=1.0;

k2=0,9523 - коэффициент, учитывающий затупление режущего инструмента

k3 - коэффициент, учитывающий прерывистую обработку: при непрерывной обработке k3=1.0;

k4 =1,3- коэффициент, учитывающий постоянство силы, развиваемой

зажимным механизмом;

k5 - коэффициент, учитывающий неудобство расположения рукоятки и

угла ее поворота более 900, k5=1.2;

k6 - коэффициент, учитывающий наличие крутящих моментов,

стремящихся повернуть заготовку, и вид опор. При установке изделий

плоской поверхностью на точечные опоры (при постоянном расположении

точек контакта) k6=1.0

k =1,5  1

1  0,9523

0,9523  1

1  1,3

1,3  1,2

1,2  1=2,228

1=2,228

При расчете коэффициент запаса оказался меньше 2.5, принимаем k=2.5.

Расчет силы зажима

Рисунок 3 – Расчетная схема для определения силы зажима

Сила обработки стремиться сдвинуть деталь с установочных элементов. Смещению детали препятствуют силы трения в местах контакта детали с зажимными и установочными элементами. Следовательно,

kP = Fз  f1+ Fз

f1+ Fз  f2,

f2,

где f1 и f2 – коэффициенты трения, соответственно в контакте деталь -зажимной механизм и деталь - установочные элементы.

Н.

Н.