ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

СИСТЕМА ДЫХАНИЯ

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

РАССПРОС

Жалобы.К основным характерным для заболеваний органов дыхания относятся жалобы на одышку, кашель, кровохарканье, боли в грудной клетке. Нередко также больные жалуются на лихорадку, слабость, недомогание, понижение аппетита.

Одышка(dyspnoe) по проявлению может быть субъективной, объективной или одновременно субъективной и объективной. Под субъективной одышкой понимают субъективное ощущение больным затруднения дыхания. Объективная одышка определяется объективными методами исследования и характеризуется изменением частоты, глубины или ритма дыхания, а также продолжительности вдоха или выдоха. При заболеваниях органов дыхания одышка чаще носит сочетанный характер, т. е. к объективной одышке присоединяется и субъективный компонент с увеличением частоты дыхания (tachip-пое)—при воспалении легких, бронхогенном раке легкого, туберкулезе; реже одышка бывает только субъективной—при неврозе, истерии, грудном радикулите, метеоризме или только объективной—при эмфиземе легких, облитерации плевры, с нормальной частотой дыхания или урежением его (bradipnoe).

По преимущественному затруднению той или иной фазы дыхания различают три вида одышки: при затруднении входа — инспираторную одышку, при затруднении вдоха—экспираторную, при одновременном затруднении вдоха и выдоха — смешанную одышку.

Одышку нужно различать и по ее происхождению. Она может быть физиологической и патологической. Физиологическая одышка наблюдается при повышенной физической нагрузке или чрезмерном психическом возбуждении. Патологическая одышка бывает при различных заболеваниях органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, кроветворной системы, центральной нервной системы и при отравлении различными ядами.

Причины возникновения одышки разнообразны. Она может быть вызвана появлением в дыхательных путях препятствия для нормального прохождения воздуха, уменьшением дыхательной поверхности легких в результате сдавле-ния одного легкого при скоплении жидкости или воздуха в плевральной полости, а также возникает за счет уменьшения воздушности части легкого при воспалении, ателектазе, инфаркте легкого или снижения эластичности легочной ткани в случае эмфиземы. При этих патологических состояниях уменьшаются жизненная емкость, дыхательная вентиляция и дыхательный объем легких, что приводит к повышению концентрации оксида углерода (II) (углекислота) в крови и развитию ацидоза тканей за счет накопления в них недоокисленных продуктов обмена (молочная кислота и др.). Ацидоз тканей может наступать и при отсутствии нарушения легочной вентиляции, при так называемом альвеоляр-но-капиллярном блоке, обусловленном воспалением стенок легочных артериол и капилляров, экссудативно-пролиферативным воспалением интерстициаль-ной межальвеолярной ткани при интерстициальных пневмониях, отеком легких и др.

Появление механического препятствия в верхних дыхательных путях (гор-тань, трахея) затрудняет и замедляет прохождение воздуха в альвеолы и тем самым вызывает инспираторную одышку. При резком сужении трахеи и крупного бронха затрудняется не только вдох, но и выдох, дыхание становится шумным, слышным на расстоянии (стридорозное дыхание). Сужение просвета мелких бронхов и бронхиол, которое может происходить при воспалительном отеке и набухании их слизистой оболочки или при спазме гладких мышц (бронхиальная астма), препятствует нормальному движению воздуха из альвеол и затрудняет фазу выдоха. При этом наблюдается экспираторная одышка. Патологическое состояние, сопровождающееся значительным уменьшением дыхательной поверхности легких, клинически проявляется смешанной одышкой — временной или постоянной.

При некоторых заболеваниях могут меняться глубина дыхания и продолжительность его фаз — вдоха и выдоха. При воспалении плевры дыхание становится поверхностным и болезненным; при эмболии или тромбозе легочной артерии внезапно наступает резкая смешанная, нередко болезненная одышка с глубоким вдохом и выдохом. Больной в этот момент может занимать вынужденное, иногда сидячее (ortopnoe) положение. Наиболее тяжелая форма такой одышки называется удушьем, или асфиксией. Она появляется также при остром отеке легких, бронхиолитах у детей.

Удушье, возникающее в виде внезапного приступа, называется астмой. Различают бронхиальную астму, при которой приступ удушья наступает в результате спазма мелких бронхов и сопровождается затрудненным, продолжительным и шумным выдохом, и сердечную астму, развивающуюся вследствие ослабления работы левых отделов сердца, часто переходящую в отек легких и клинически проявляющуюся резким затруднением вдоха.

Кашель(tussis) — сложный рефлекторный акт, который возникает как защитная реакция при скоплении в гортани, трахее и бронхах слизи или при попадании в них инородного тела. Вдыхаемые с воздухом пылевые частицы и слизь в небольшом количестве обычно выводятся из просвета бронхов мерцательным эпителием. Однако выделяемый при воспалении слизистой оболочки бронхов секрет, достигая особо чувствительных рефлексогенных зон в слизистой оболочке воздуховыводящих путей, раздражает нервные окончания и вызывает кашлевой рефлекс. Наиболее чувствительные рефлексогенные зоны располагаются в местах ветвления бронхов, в бифуркации трахеи и в межчер-паловидном пространстве гортани. Рефлексогенные зоны, при раздражении которых вызывается кашель, локализуются и в других местах, например в полости носа, зева, в плевре. Рефлекторный кашель может иногда появляться и в случае раздражения стенки наружного слухового прохода, при различных заболеваниях сердца, охлаждении кожи и т. д.

При различных заболеваниях органов дыхания кашель имеет свои специфические особенности. Поэтому, расспрашивая больного, нужно выяснить характер кашля, его продолжительность и время появления, громкость и тембр.

По своему характеру кашель может быть сухим, без выделения мокроты, и влажным, с выделением мокроты (sputum) различного количества и качества. При одних заболеваниях кашель бывает только сухим, например при ларингите, сухом плеврите, при сдавлении главных бронхов увеличенными бифуркационными лимфатическими узлами (туберкулез, лимфогранулематоз, метастазы рака и др.). Такие заболевания, как бронхиты, туберкулез легких, пневмосклероз, абсцесс, бронхогенный рак легких, в начале их развития могут вызывать только сухой кашель, а в дальнейшем — с выделением мокроты.

Если больной жалуется на кашель с мокротой, нужно выяснить количество отделяемой у него мокроты одномоментно и в течение суток, в какое время суток и в каком положении больного она легче отходит, ее характер, цвет и запах.«Утренний кашель» появляется у лиц, страдающих хроническим бронхитом, бронхоэктатической болезнью, абсцессом легкого и кавернозным туберкулезом легких. У таких больных мокрота скапливается за ночь в полостях легких и бронхоэктазах. Утром после подъема с постели и перемены положения тела больного она перемещается в соседние участки бронхов и, раздражая рефлексогенные зоны их слизистой оболочки, вызывает кашлевой рефлекс. Возникающий вследствие этого кашель приводит к отхождению мокроты. Количество ее по утрам может достигать 2/3 количества мокроты, выделяемой больным за сутки. В зависимости от тяжести воспалительного процесса у больных с указанными заболеваниями суточное количество мокроты может колебаться от 10—15 мл до 2 л.

В случае расположения бронхоэктазов в одном легком выделение мокроты с кашлем может облегчаться в определенном положении: при бронхоэктазах в левом легком — на правом боку, и наоборот. При бронхоэктазах, располагающихся в передних отделах легких, мокрота лучше отходит в положении лежа на спине, в задних отделах — в положении на животе.

При бронхитах и пневмониях кашель может беспокоить больного в течение всего дня, однако он усиливается вечером {«вечерний кашель»). «Ночной кашель» наблюдается при туберкулезе, лимфогранулематозе или злокачественных новообразованиях. Увеличенные лимфатические узлы средостения при этих заболеваниях раздражают рефлексогенную зону бифуркации трахеи, особенно ночью, в период повышения тонуса блуждающего нерва, что вызывает кашлевой рефлекс.

Кашель различают и по его продолжительности: постоянный и периодический. Постоянный кашель наблюдается реже: при воспалении гортани, бронхов, при бронхогенном раке легкого или метастазах в лимфатические узлы средостения, при некоторых клинических формах туберкулеза легких.

Периодический кашель наблюдается чаще: он всегда сопровождает грипп, острые воспалительные катаральные заболевания верхних дыхательных путей (ОРЗ — острые респираторные заболевания), пневмонии, туберкулез легких, хронические бронхиты, особенно в стадии обострения. Периодический кашель может быть в виде небольших единичных кашлевых толчков, или покашливания (в начальной стадии туберкулеза, при неврозе), в виде отдельных следующих друг за другом сильных кашлевых толчков—легочно-бронхиальный кашель и, наконец, в виде сильных, иногда продолжительных приступов кашля, которые можно наблюдать при вскрытии абсцесса легких, коклюше или попадании инородного тела в верхние дыхательные пути. Сильный и продолжительный кашлевой толчок резко повышает внутригрудное давление и нередко вызывает кратковременное расширение вен шеи, цианоз и одутловатость лица. При коклюше в конце сильного и продолжительного приступа кашля у детей вследствие распространения раздражения с кашлевого центра на близко расположенный рвотный центр может возникать рвота.

По громкости и тембру различают громкий, «лающий» кашель — при коклюше, сдавливании трахеи загрудинным зобом или опухолью, поражении гортани и набухании ложных голосовых связок, истерии; тихий и короткий кашель, или покашливание,— в первой стадии крупозной пневмонии, при сухом плеврите, в начальной стадии туберкулеза легких, при удалении небольшого количества секрета из гортани и трахеи, при неврозе. В случае воспаления голосовых связок кашель становится сильным, а при появлении язвочки на них — беззвучным.

Кровохарканье (haemoptysis, haemoptoe) — выделение крови с мокротой во время кашля. При появлении кровохарканья необходимо выяснить у больного, с чем он его связывает, количество и характер выделяемой с мокротой крови.Кровохарканье может появиться при заболеваниях как легких и воздухоносных путей — бронхов, трахеи, гортани, так и сердечно-сосудистой системы. К заболеваниям органов дыхания, при которых нередко наблюдается кровохарканье, относятся рак и туберкулез легких, вирусная пневмония, абсцесс и гангрена легких, бронхоэктатическая болезнь, актиномикоз, аскаридоз (в период прохождения личинок через кровеносные сосуды легких), трахеит и ларингит при вирусном гриппе. Кровохарканье может возникать при некоторых пороках сердца, например сужении левого предсердно-желудочкового (митрального) отверстия, вследствие застоя крови в малом круге кровообращения. Кровохарканье является важным признаком тромбоза или эмболии ветвей легочной артерии, инфаркта легких.

Количество выделяемой с мокротой крови при большинстве заболеваний бывает незначительным, в виде прожилок крови или диффузного окрашивания ею мокроты, которая может при этом иметь желеобразный, или пенистый, вид. При туберкулезных кавернах, бронхоэктазах, распадающейся опухоли и инфаркте легкого может наблюдаться и легочное кровотечение, которое, как правило, сопровождается сильным кашлем.

Кровь, выделяемая при кашле с мокротой, может быть свежей (алой) или измененной. Алая кровь в мокроте встречается при туберкулезе легких, брон-хогенном раке, бронхоэктатической болезни, аскаридозе, актиномикозе легких. При крупозной пневмонии во II стадии заболевания она бывает ржавого цвета («ржавая мокрота») за счет распада эритроцитов и образования пигмента ге-мосидерина. При инфаркте легкого в первые 2—3 дня кровь в мокроте бывает свежей, а в последующие 7—10 дней — измененной.

Боли в грудной клеткенужно различать по происхождению и локализации; по характеру, интенсивности, продолжительности и иррадиации; по связи с актом дыхания, кашлем и положением туловища. Боли могут возникать в случае развития патологического процесса непосредственно в грудной стенке, плевре или легких, сердце и аорте, наконец, в результате иррадиации боли при заболеваниях органов брюшной полости. При этом для боли определенного происхождения, как правило, характерны конкретные клинические признаки, которые дают возможность врачу предполагать то или иное заболевание.

Боли в грудной стенке («поверхностные» боли) чаще бывают локализованные, ноющего или колющего характера, нередко интенсивные и продолжительные, усиливаются при глубоком дыхании, кашле, лежании на больной стороне, при резких движениях туловища. Они могут зависеть от повреждения кожи (травма, рожистое воспаление, опоясывающий лишай — herpes zoster и др.), мышц (травма, воспаление — миалгия, миозит), межреберных нервов (грудной радикулит при спондилоартрозе, грыже Шморля), ребер и реберной (костальной) плевры (метастазы опухоли, переломы, периоститы).

При заболеваниях органов дыхания боли в груди зависят от раздражения плевры, особенно реберной и диафрагмальной, в которых расположены чувствительные нервные окончания, отсутствующие в легочной ткани. Патологические изменения плевры могут быть при ее воспалении (сухой плеврит), воспалении легких (крупозная пневмония, абсцесс, туберкулез), инфаркте легкого, при метастазах опухоли в плевру или развитии в ней первичного опухолевого процесса, при травматическом спонтанном пневмотораксе (ранение, перелом ребер) и, наконец, при поддиафрагмальном абсцессе и остром панкреатите.

Локализация боли зависит от расположения патологического очага. При сухом плеврите боль возникает чаще в левой или правой нижнелатеральной части грудной клетки («боль в боку»). При воспалении диафрагмальной плевры боль может ощущаться в животе и симулировать острый холецистит, панкреатит или аппендицит.Плевральная боль обычно бывает колющего характера. Она усиливается при глубоком дыхании, кашле и в положении больного на здоровом боку. При таком положении дыхательные движения пораженной стороны грудной клетки увеличиваются, вследствие чего усиливается трение воспаленных шероховатых (от отложения на их поверхности фибрина) плевральных листков; при лежании на больной стороне боль в боку становится слабее. Плевральная боль уменьшается также при сдавлении грудной клетки, приводящем к уменьшению ее дыхательной экскурсии. Для спонтанного пневмоторакса характерна внезапно возникающая острая интенсивная боль.

При заболеваниях сердца и сосудов боль располагается в области сердца или за грудиной. Она возникает при физическом напряжении, волнениях, отрицательных эмоциях, чаще внезапно, может продолжаться от нескольких секунд до нескольких часов. Боль бывает давящего или сжимающего характера различной интенсивности, иногда в виде стеснения или неловкости в груди, а при неврозе сердца — в виде покалывания в области его верхушки. Она не меняет своей интенсивности ни от кашля, ни от глубокого дыхания, ни от движения туловища. При опухоли в средостении может быть постоянная интенсивная боль за грудиной, которая иногда сопровождается признаками сдавле-ния крупных сосудов средостения. Загрудинная боль может появляться и при грыже пищеводного отверстия диафрагмы или рефлекторно — при язве, опухоли кардиального отдела желудка, желчнокаменной болезни.

Анамнез заболевания.При расспросе больных надо выяснить, как началось заболевание. Острое начало наблюдается при острых пневмониях, особенно при крупозной. Плеврит начинается более постепенно. Незаметное начало и длительное прогрессирующее течение болезни характерны для рака легких и туберкулеза. Начало многих острых заболеваний легких может быть связано с предшествующим переохлаждением (бронхит, пневмония, плеврит).

Большое значение для установления причины заболевания имеет уточнение эпидемиологических условий в это время: так, в период эпидемий гриппа нередки гриппозные пневмонии. Имеет значение также выяснение контакта с больным туберкулезом. Затем выясняют особенности течения заболевания, вид проводимого ранее лечения и его эффективность.

Анамнез жизни.Следует обратить внимание на условия труда и быта: проживание или работа в сыром, плохо вентилируемом и отапливаемом помещении, труд под открытым небом (строительные рабочие, шоферы, работники сельского хозяйства и др.) могут приводить к возникновению острых воспалительных заболеваний легких и более частому переходу их в хроническую форму. Некоторые виды пыли способствуют возникновению бронхиальной астмы: каменноугольная пыль — развитию хронического заболевания легких — антракоза; систематическое вдыхание пыли, содержащей двуокись кремния (цементные, фарфоровые предприятия и т. д.), ведет к профессиональному фиброзу легких — силикозу.

Необходимо тщательно расспросить больного о ранее перенесенных заболеваниях легких и плевры, что в ряде случаев позволяет связать настоящее заболевание с перенесенным ранее.

ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Осмотр

Осмотр грудной клетки всегда необходимо проводить в строгой последовательности. Сначала нужно дать оценку формы грудной клетки, расположение ключиц, надключичных и подключичных ямок, лопаток, затем охарактеризо-вать тип дыхания, его ритм и частоту, проследить во время дыхания за движениями правой и левой лопаток, плечевого пояса и участием в акте дыхания вспомогательной дыхательной мускулатуры. Осмотр лучше проводить в положении больного стоя или сидя с обнаженным до пояса туловищем, которое должно быть равномерно освещено со всех сторон.

Оценка формы грудной клетки.Грудная клетка по своей форме бывает нормальной или патологической. Нормальная грудная клетка наблюдается у всех здоровых людей правильного телосложения. Правая и левая половины ее симметричны, ключицы и лопатки находятся на одном уровне, надключичные ямки одинаково выражены с обеих сторон. Но так как все люди правильного телосложения условно делятся на три конституциональных типа, грудная клетка при различных типах телосложения имеет разную форму, свойственную своему конституциональному типу. Патологическая форма грудной клетки может возникнуть в результате как врожденных аномалий костей, так и различных хронических заболеваний (эмфизема легких, рахит, туберкулез).

Нормальные формы грудной клетки следующие:

1. Нормостеническая (коническая) грудная клетка (у людей нормостениче-ского телосложения) по своей форме напоминает усеченный конус, основание которого образовано хорошо развитыми мышцами плечевого пояса и направлено вверх. Переднезадний (грудинопозвоночный) размер меньше бокового (поперечного), надключичные ямки выражены незначительно. Отчетливо виден угол, образованный телом грудины и ее рукояткой (angulus Ludovici); эпи-гастральный угол приближается к 90°. Ребра в боковых отделах имеют умеренно косое направление; лопатки плотно прилегают к грудной клетке и располагаются на одном уровне; грудной отдел туловища по своей высоте примерно равен брюшному.

2. Гиперстеническая грудная клетка (у лиц гиперстенического телосложения) имеет форму цилиндра. Переднезадний размер ее приближается к боковому; надключичные ямки отсутствуют, «сглажены». Угол соединения тела и рукоятки грудины выражен значительно; эпигастральный угол больше 90°. Направление ребер в боковых отделах грудной клетки приближается к горизонтальному, межреберные промежутки уменьшены, лопатки плотно прилегают к грудной клетке, грудной отдел меньше брюшного.

3. Астеническая грудная клетка (у лиц астенического телосложения) удлиненная, узкая (уменьшен как переднезадний размер, так и боковой), плоская. Надключичные и подключичные ямки отчетливо выражены. Угол соединения грудины с ее рукояткой отсутствует: грудина и ее рукоятка составляют прямую «пластинку». Эпигастральный угол меньше 90°. Ребра в боковых отделах приобретают более вертикальное направление, X ребра не прикреплены к реберной дуге (costa decima fluctuans), межреберные промежутки расширены, лопатки крыловидно отстают от грудной клетки, мышцы плечевого пояса развиты слабо, плечи опущены, грудной отдел больше брюшного.

Патологические ф°Рмы грудной клетки следующие: 1. Эмфизематозная (бочкообразная) грудная клетка по своей форме напоминает гиперстеническую. От последней она отличается бочкообразной формой, выбуханием грудной стенки, особенно в заднебоковых отделах, и увеличением межреберных промежутков. Такая грудная клетка развивается вследствие хронической эмфиземы легких, при которой происходит уменьшение их эластичности и увеличение объема; легкие находятся как бы в фазе вдоха. Поэтому естественный выдох при дыхании значительно затруднен, и у больного не только при движении, но часто и в покое отмечается экспираторная одышка. При осмотре грудной клетки больных эмфиземой легких можно видеть активное участие в акте дыхания вспомогательных дыхательных мышц, особенно груди-ноключично-сосцевидной и трапециевидной, втяжение внутрь межреберных промежутков, подъем вверх всей грудной клетки во время вдоха, а во время выдоха — расслабление дыхательных мышц и опускание грудной клетки в исходное положение.

2. Паралитическая грудная клетка по своим признакам напоминает астеническую. Она встречается у сильно истощенных людей, при общей астении и слабом конституциональном развитии, например у страдающих болезнью Мар-фана, нередко при тяжелых хронических заболеваниях, чаще при туберкулезе легких. Вследствие прогрессирования хронического воспаления развивающаяся в легких и плевре фиброзная ткань приводит к их сморщиванию и уменьшению общей поверхности легких. При осмотре больных с паралитической грудной клеткой наряду с признаками, типичными для астенической грудной клетки, нередко обращает на себя внимание выраженная атрофия мышц грудной клетки, асимметричное расположение ключиц, неодинаковое западение надключичных ямок. Лопатки расположены на разных уровнях и во время акта дыхания смещаются асинхронно (неодновременно).

3. Рахитическая (килевидная, куриная) грудная клетка — pectus carinatum (от лат. pectus — грудь, carina — киль лодки) характеризуется выраженным увеличением переднезаднего размера за счет выступающей вперед в виде киля грудины. При этом переднебоковые поверхности грудной стенки представляются как бы сдавленными с двух сторон и вследствие этого соединяются с грудиной под острым углом, а реберные хрящи на месте перехода их в кость четкообразно утолщаются («рахитические четки»). У лиц, ранее страдавших рахитом, эти «четки» обычно можно пропальпировать только в детском и юношеском возрасте.

4. Воронкообразная грудная клетка по своей форме может напоминать нор-мостеническую, гиперстеническую или астеническую и характеризуется еще воронкообразным вдавлением в нижней части грудины. Данную деформацию рассматривают как результат аномалии развития грудины или длительно действующей на нее компрессии. Раньше такую деформацию наблюдали у сапожников-подростков; механизм образования «воронки» объясняли ежедневным длительным давлением сапожной колодки: один конец ее упирался в нижнюю часть грудины, а на другой натягивалась заготовка обуви. Поэтому воронкообразную грудную клетку еще называли «грудью сапожника».

5. Ладьевидная грудная клетка отличается тем, что углубление здесь располагается преимущественно в верхней и средней частях передней поверхности грудины и по своей форме сходно с углублением лодки (ладьи). Такая аномалия описана при довольно редком заболевании спинного мозга — сиринго-миелии.

6. Деформация грудной клетки наблюдается и при искривлениях позвоночника, возникающих после травмы, туберкулеза позвоночника, анкилозирующем спондилоартрите (болезнь Бехтерева) и др. Различают четыре варианта искривления позвоночника: 1) искривление в боковых направлениях — сколиоз (scoliosis); 2) искривление назад с образованием горба (gibbus) — кифоз (kyphosis); 3) искривление вперед — лордоз (lordosis); 4) сочетание искривления позвоночника в сторону и кзади — кифосколиоз (kyphoscoliosis).

Наиболее часто встречается сколиоз. Он развивается преимущественно у детей школьного возраста при неправильном сидении за партой, особенно если она не соответствует росту школьника. Значительно реже встречается кифосколиоз позвоночника и очень редко — лордоз. Искривления позвоночника, особенно кифоз, лордоз и кифосколиоз, вызывают резкую деформацию грудной клетки и тем самым изменяют физиологическое положение в ней легких и сердца, создавая неблагоприятные условия для их деятельности.7. Форма грудной клетки может меняться также вследствие увеличения или уменьшения объема только одной половины грудной клетки (асимметрия грудной клетки). Эти изменения ее объема могут быть временными или постоянными.

Увеличение объема одной половины грудной клетки наблюдается при выпоте в плевральную полость значительного количества воспалительной жидкости, экссудата, или невоспалительной жидкости — транссудата, а также в результате проникновения воздуха из легких при травме. Во время осмотра на увеличенной половине грудной клетки можно видеть сглаженность и выбухание межреберных промежутков, асимметричное расположение ключиц и лопаток, отставание движения этой половины грудной клетки во время акта дыхания от движения неизмененной половины. После рассасывания воздуха или жидкости из плевральной полости грудная клетка у большинства больных приобретает нормальную симметричную форму.

Уменьшение объема одной половины грудной клетки происходит в следующих случаях:

1) вследствие развития плевральных спаек или полного заращения плевральной щели после рассасывания длительно находившегося в плевральной полости экссудата;

2) при сморщивании значительной части легкого вследствие разрастания соединительной ткани (пневмосклероз), после острых или хронических воспалительных процессов (крупозная пневмония с последующим развитием карни-фикации легкого, инфаркт легкого, абсцесс, туберкулез, сифилис легкого и т.д.);

3) после оперативного удаления части или целого легкого;

4) в случае ателектаза (спадение легкого или доли его), который может наступать в результате закупорки просвета крупного бронха инородным телом или опухолью, растущей в просвете бронха и постепенно приводящей к его об-турации. При этом прекращение поступления воздуха в легкое и последующее рассасывание воздуха из альвеол ведут к уменьшению объема легкого и соответствующей половины грудной клетки.

Грудная клетка вследствие уменьшения одной половины становится асимметричной: плечо на стороне уменьшенной половины опущено, ключица и лопатка расположены ниже, движения их во время глубокого вдоха и выдоха медленные и ограниченные; надключичные и подключичные ямки западают сильнее, межреберные промежутки резко уменьшены или совсем не выражены.

Оценка положения ключиц, надключичных ямок и лопаток.Для диагностики заболеваний легких имеет значение также оценка положения ключиц, надключичных ямок и лопаток, которые при различных патологических состояниях легких и грудной стенки могут занимать асимметричное положение. Так, например, более высокое положение ключицы и лопатки на одной стороне бывает при развитии туберкулезного инфильтрата в верхушке легкого, при крупозной пневмонии, сухом плеврите, одностороннем грудном радикулите и миозите, переломе ребер. Положение ключицы и лопатки в таких случаях изменяется вследствие рефлекторного спазма грудных мышц как защитной реакции на чрезмерное раздражение болевых рецепторов париетальной плевры, ребер или грудных мышц при их воспалении.

Изменяется и глубина надключичной ямки. Более резкое западение ее на одной стороне нередко зависит и от уменьшения верхушки легкого при развитии в ней фиброза.

Типы дыхания.Во время осмотра важно проследить и дыхательные движения грудной клетки. В физиологических условиях они совершаются за счет сокращения главных дыхательных мышц—межреберных, диафрагмы и частичнобрюшной стенки. При патологических состояниях, которые вызывают затруднение вдоха и выдоха, в акте дыхания начинают активно участвовать еще так называемые вспомогательные дыхательные мышцы — грудиноключично-сос-цевидная, трапециевидная, большая грудная и малая грудная мышцы и др.

Внимательно наблюдая за движениями грудной клетки и живота, можно определить тип дыхания, его частоту, глубину и ритм.

Тип дыхания может быть грудным, брюшным или смешанным.

Грудной тип дыхания. Дыхательные движения грудной клетки осуществляются в основном за счет сокращения межреберных мышц. При этом грудная клетка во время вдоха заметно расширяется и слегка приподнимается, а во время выдоха суживается и незначительно опускается. Такой тип дыхания называют еще реберным. Он встречается преимущественно у женщин.

Брюшной тип дыхания. Дыхательные движения при нем осуществляются главным образом диафрагмой; в фазе вдоха она сокращается и опускается, тем самым способствуя увеличению отрицательного давления в грудной полости и быстрому заполнению легких воздухом. Одновременно вследствие повышения внутрибрюшного давления смещается вперед брюшная стенка. В фазе выдоха происходят расслабление и подъем диафрагмы, что сопровождается смещением стенки живота в исходное положение. Этот тип дыхания называют еще диа-фрагмальным. Он чаще встречается у мужчин.

Смешанный тип дыхания. Дыхательные движения совершаются одновременно за счет сокращения межреберных мышц и диафрагмы. В физиологических условиях это можно наблюдать иногда у лиц пожилого возраста и при некоторых патологических состояниях дыхательного аппарата и органов брюшной полости. Например, у женщин при сухих плевритах, плевральных спайках, миозите и грудном радикулите вследствие снижения сократительной функции межреберных мышц дыхательные движения осуществляются с дополнительной помощью диафрагмы. У мужчин смешанное дыхание может быть при слабом развитии мышц диафрагмы, при диафрагматитах, острых холециститах, пенетрирующей или прободной язве желудка или двенадцатиперстной кишки. В таких случаях нередко дыхательные движения осуществляются только за счет сокращения межреберных мышц.

Частота дыхания.Подсчет числа дыханий производят по движению грудной или брюшной стенки и притом незаметно для больного; сначала подсчитывают пульс, а затем число дыханий в минуту. У взрослого здорового человека в покое число дыхательных движений составляет 16—20 в минуту, у новорожденного — 40—45, причем это число с возрастом постепенно уменьшается. Во сне дыхание урежается до 12—14 в минуту, а при физической нагрузке, эмоциональном возбуждении, после обильного приема пищи учащается. Более отчетливо частота дыхания изменяется при некоторых патологических состояниях.

Патологическое учащение дыхания (tachipnoe) может быть вызвано следующими причинами: 1) сужением просвета мелких бронхов в результате спазма или диффузного воспаления их слизистой оболочки (бронхиолит, встречающийся в основном у детей), препятствующих нормальному прохождению воздуха в альвеолы; 2) уменьшением дыхательной поверхности легких, которое может наступить при воспалении легких и туберкулезе, при спадении легкого или ателектазе вследствие его сдавления (экссудативный плеврит, гидроторакс, пневмоторакс, опухоль средостения), при обтурации или сдавлении главного бронха опухолью, закупорке тромбом или эмболом крупного ствола легочной артерии, при резко выраженной эмфиземе легких, переполнении легких кровью или отеке их при некоторых сердечно-сосудистых заболеваниях; 3) недостаточной глубиной дыхания (поверхностное дыхание), что может быть

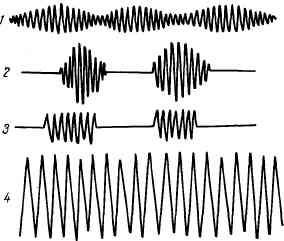

Рис. 14. Патологические типы дыхания (спирограммы). 1 — дыхание Грокка; 2—дыхание Чейна — Стокса; 3—дыхание Био-та; 4 — дыхание Куссмауля.

вызвано затруднением сокращения межреберных мышц или диафрагмы при возникновении резких болей (сухой плеврит, диафрагматит, острый миозит, межреберная невралгия, перелом ребер или развитие в них метастазов опухоли), при резком повышении внутрибрюшного давления и высоком стоянии диафрагмы (асцит, метеоризм, поздние сроки беременности) и, наконец, при истерии.

Патологическое урежение дыхания (bradipnoe) наступает при угнетении функции дыхательного центра и понижении его возбудимости. Оно может быть вызвано повышением внутричерепного давления при опухоли мозга, менингитом, кровоизлиянием в мозг или его отеком, а также воздействием на дыхательный центр токсичных продуктов при значительном накоплении их в крови, например при уремии, печеночной или диабетической коме и некоторых острых инфекционных заболеваниях и отравлениях.

Глубина дыхания.Ее определяют по объему вдыхаемого и выдыхаемого воздуха при обычном спокойном состоянии. У взрослых людей в физиологических условиях объем дыхательного воздуха колеблется от 300 до 900 мл, составляя в среднем 500 мл.

В зависимости от изменения глубины дыхание может быть глубоким или поверхностным. Поверхностное дыхание чаще бывает при патологическом учащении дыхания, когда вдох и выдох, как правило, становятся короче. Глубокое дыхание, наоборот, в большинстве случаев сочетается с патологическим урежением дыхания. Иногда глубокое редкое дыхание с большими дыхательными движениями сопровождается громким шумом — дыхание Куссмауля (рис. 14), появляющееся при глубокой коме. Однако при некоторых патологических состояниях редкое дыхание может быть поверхностным, а частое— глубоким. Редкое поверхностное дыхание может встречаться при резком угнетении функции дыхательного центра, выраженной эмфиземе легких, резком сужении голосовой щели или трахеи. При высокой лихорадке, резко выраженной анемии дыхание становится частым и глубоким.

Ритм дыхания.Дыхание здорового человека ритмичное, с одинаковой глубиной и продолжительностью фазы вдоха и выдоха. При некоторых видах одышки ритм дыхательных движений может нарушаться за счет изменения глубины дыхания (дыхание Куссмауля), продолжительности вдоха (инспираторная одышка), выдоха (экспираторная одышка) и дыхательной паузы. Нарушение функции дыхательного центра может вызвать такой вид одышки, при которой через определенное количество дыхательных движений наступает видимое (от нескольких секунд до 1 мин) удлинение дыхательной паузы или кратковременная задержка дыхания (апноэ). Такое дыхание называют периодическим. Известны два вида одышки с периодическим дыханием (см. рис. 14):

1. Дыхание Биота характеризуется ритмичными, но глубокими дыхательными движениями, которые чередуются примерно через равные отрезки времени с продолжительными (от нескольких секунд до полминуты) дыхательными паузами. Его можно наблюдать у больных менингитом и в агональном состоянии с глубоким расстройством мозгового кровообращения.

2. Дыхание Чейна — Стокса после продолжительной (от нескольких секунд до 1 мин) дыхательной паузы (апноэ) сначала появляется бесшумное поверхностное дыхание, которое быстро нарастает по своей глубине, становится шумным и достигает максимума на 5—7-м вдохе, а затем в той же последовательности убывает и заканчивается следующей очередной кратковременной паузой. Иногда больные во время паузы плохо ориентируются в окружающей обстановке или полностью теряют сознание, которое восстанавливается при возобновлении дыхательных движений. Такое своеобразное нарушение ритма дыхания встречается при заболеваниях, вызывающих острую или хроническую недостаточность мозгового кровообращения и гипоксию мозга, а также при тяжелых интоксикациях. Оно чаще проявляется во сне и нередко бывает у пожилых людей с выраженным атеросклерозом мозговых артерий.

К периодическому дыханию можно отнести и так называемое волнообразное дыхание, или дыхание Грокко. По своей форме оно несколько напоминает дыхание Чейна—Стокса с той лишь разницей, что вместо дыхательной паузы отмечается слабое поверхностное дыхание с последующим нарастанием глубины дыхательных движений, а затем ее уменьшением.

Такой вид аритмичной одышки, по-видимому, можно рассматривать как проявление более ранней стадии тех же патологических процессов, которые вызывают дыхание Чейна—Стокса.

Пальпация

Пальпацию как метод исследования применяют для уточнения некоторых данных, отмеченных при осмотре (форма грудной клетки, ее размеры, дыхательные движения), выявления локальной или разлитой болезненности грудной клетки, исследования ее эластичности (резистентности), определения голосового дрожания, шума трения плевры, шума плеска жидкости в плевральной полости.

Пальпацию проводят обеими руками, положив ладонные поверхности пальцев или ладони на симметричные участки левой и правой половины грудной клетки. При таком положении рук можно проследить и дыхательную экскурсию, и отставание одной половины грудной клетки при дыхании. Пальпацией определяют и ширину эпигастрального угла. При этом ладонные поверхности больших пальцев плотно прижимают к реберной дуге, а концы их упирают в мечевидный отросток.

Пальпация позволяет установить локализацию боли в грудной клетке и ее распространение. При переломе ребер, например, боль локализуется на ограниченном участке, только в месте перелома. Смещение отломков в таких случаях дает хруст. Воспаление межреберных нервов и мышц также вызывает боль, но она при пальпации может ощущаться по всему межреберному промежутку. Такие боли называют поверхностными. Они усиливаются при глубоком дыхании, при наклоне туловища в больную сторону, в положении больного на больном боку.

Резистентность, или эластичность, грудной клетки определяют сдавлением ее руками спереди назад и с боков и пальпацией межреберных промежутков. Пальпация грудной клетки и межреберных промежутков здорового человека дает ощущение их эластичности, податливости. При наличии выпотного плеврита, опухоли плевры межреберные промежутки над пораженным участком становятся ригидными. Повышение ригидности грудной клетки в целом наблюдается у лиц пожилого возраста вследствие окостенения реберных хрящей, развития у них эмфиземы легких, а также при заполнении обеих плевральных полостей жидкостью. В таких случаях при сдавлении грудной клетки как в переднезаднем, так и боковых направлениях ощущается повышенное сопротивление.

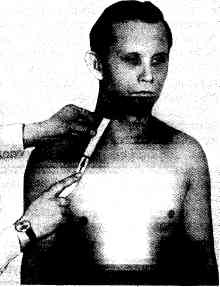

Пальпацию применяют и для определения силы проведения голоса на поверхность грудной клетки — голосового дрожания (fremitus vocalis et pectoralis). С этой целью ладони рук кладут на симметричные участки грудной клетки, а затем просят больного громко произнести несколько слов, которые содержат звук «р» и дают наибольшую вибрацию голоса: «раз, два, три» или «сорок три, сорок четыре». При этом голос по возможности должен быть низким: чем он ниже, тем лучше проводятся колебания с голосовых связок по столбу воздуха в трахее и бронхах на грудную стенку. Голосовое дрожание можно определять и одной рукой, накладывая ладонь симметрично сначала на одну сторону грудной клетки, затем на другую.

В физиологических условиях в симметричных участках грудной клетки голосовое дрожание ощущается примерно с одинаковой силой, причем в верхних участках громче, а в нижних—слабее. Кроме того, оно лучше проводится у мужчин с низким голосом и у людей, имеющих тонкую грудную клетку, слабее—у женщин, детей с высоким тембром голоса и у лиц с повышенным развитием подкожной жировой клетчатки.

При патологических состояниях органов дыхания голосовое дрожание может быть усиленным, ослабленным и даже совсем не ощущаться. При очаговых процессах сила голосового дрожания становится неодинаковой над симметричными участками легких.

Усиление голосового дрожания наблюдается в тех случаях, когда часть доли легкого или целая доля вследствие развития патологического процесса становится безвоздушной, более однородной, уплотненной. По законам физики плотные и однородные тела звук проводят лучше, чем менее плотные, неоднородные.

Причина уплотнения может быть различной: крупозное воспаление легких, инфаркт легкого, туберкулез, поджатие легкого в результате скопления в плевральной полости воздуха или жидкости. Голосовое дрожание также усиливается при наличии в легочной ткани, заполненной воздухом, полости, сообщающейся с бронхом.

Ослабление голосового дрожания происходит: 1) при скоплении в плевральной полости жидкости или газа, которые отделяют легкое от грудной стенки и поглощают распространяющиеся из голосовой щели по бронхиальному дереву звуковые колебания; 2) при полной закупорке просвета бронхов опухолью, препятствующей нормальному распространению звуковых колебаний к грудной стенке; 3) у слабых, истощенных больных вследствие значительного ослабления у них силы голоса; 4) при значительном утолщении грудной стенки, например вследствие ожирения.

Пальпация позволяет иногда также определять вибрации грудной стенки, соответствующие низкочастотным звуковым колебаниям шума трения плевры

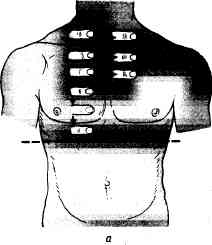

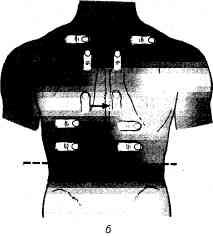

Рис. 15. Сравнительная перкуссия.

а — вид спереди; б — вид сзади. Красными стрелками обозначено направление движения пальца-плессиметра при перкуссии; пунктиром обозначен уровень VI ребра.

при сухом плеврите, крепитирующий хруст при подкожной эмфиземе легких, вибрации грудной стенки при сухих низкого тона (басовых, жужжащих) хрипах.

Перкуссия

Для исследования легких в зависимости от поставленной цели применяют все способы и методы перкуссии. Исследование легких обычно начинают со сравнительной перкуссии.

Сравнительная перкуссия

Сравнительную перкуссию проводят в определенной последовательности. Сначала сравнивают перкуторный звук над верхушками легких спереди. Палец-плессиметр в данном случае кладут параллельно ключице. Затем пальцем-молоточком наносят равномерные удары по ключице, которая заменяет плессиметр. При перкуссии легких ниже ключиц палец-плессиметр кладут в межреберные промежутки параллельно ребрам и строго в симметричных участках правой и левой половин грудной клетки. По среднеключичным линиям и ме-диальнее их перкуторный звук сравнивают только до уровня IV ребра, ниже которого слева находится сердце, изменяющее перкуторный звук. Для проведения сравнительной перкуссии в подмышечных областях больной должен поднять руки вверх и заложить ладони за голову.

Сравнительную перкуссию легких сзади начинают с надлопаточных областей. Палец-плессиметр устанавливают горизонтально. При перкуссии межлопаточных областей палец-плессиметр ставят вертикально. Больной в этот момент скрещивает руки на груди и тем самым отводит лопатки кнаружи от позвоночника. Ниже угла лопатки палец-плессиметр снова прикладывают к телу горизонтально, в межреберья, параллельно ребрам (рис. 15).

При сравнительной перкуссии легких перкуторный звук и в симметричных точках может быть не совсем одинаковой силы, продолжительности и высоты.Изменение перкуторного звука у здорового человека обусловлено как массой или толщиной легочного слоя, так и влиянием на перкуторный звук соседних органов. Перкуторный звук несколько тише и короче определяется в следующих местах: 1) над правой верхушкой, так как она располагается несколько ниже левой верхушки за счет более короткого правого верхнего бронха, с одной стороны, и в результате большего развития мышц правого плечевого пояса—с другой; 2) во втором и третьем межреберьях слева за счет более близкого расположения сердца; 3) над верхними долями легких по сравнению с нижними долями в результате различной толщины воздухсодержащей легочной ткани; 4) в правой подмышечной области по сравнению с левой вследствие близости расположения печени. Различие перкуторного звука здесь обусловлено также тем, что слева к диафрагме и легкому примыкает желудок, дно которого заполнено воздухом и при перкуссии дает громкий тимпанический звук (так называемое полулунное пространство Траубе). Поэтому перкуторный звук в левой подмышечной области за счет резонанса с «воздушного пузыря» желудка становится более громким и высоким, с тимпаническим оттенком.

Изменение перкуторного звука при патологических процессах может быть обусловлено уменьшением содержания или полным отсутствием воздуха в части легкого, заполнением плевральной полости жидкостью (транссудат, экссудат, кровь), повышением воздушности легочной ткани, наличием воздуха в плевральной полости (пневмоторакс).

Уменьшение количества воздухав легких наблюдается при следующих состояниях: а) при пневмосклерозе, фиброзно-очаговом туберкулезе легких; б) в случае образования плевральных спаек или облитерации плевральной полости, затрудняющих полное расправление легкого во время вдоха; при этом разница перкуторного звука будет отчетливее выражена на высоте вдоха и слабее — на выдохе; в) при очаговой, особенно сливной пневмонии, когда участки легочной воздушной ткани будут чередоваться с участками уплотнения; г) при значительном отеке легких, особенно в нижнебоковых отделах, который возникает вследствие ослабления сократительной функции левого желудочка сердца; д) при сдавлении легочной ткани плевральной жидкостью (компрессионный ателектаз) выше уровня жидкости; е) в случае полной закупорки крупного бронха опухолью и постепенного рассасывания воздуха из легких ниже закрытия просвета (обтурационный ателектаз). При указанных выше патологических состояниях перкуторный звук вместо ясного легочного становится более коротким, тихим и высоким, т. е. притуплённым. Если при этом происходит еще и понижение напряжения эластичных элементов легочной ткани, как, например, при компрессионном или обтурационном ателектазе, то при перкуссии над зоной ателектаза получается притуплённый звук с тимпаническим оттенком (притупленно-тимпанический звук). Его можно получить также при перкуссии больного крупозным воспалением легких в первой стадии его течения, когда в альвеолах воспаленной доли наряду с воздухом содержится небольшое количество жидкости.

Полное отсутствие воздухав целой доле легкого или части ее (сегменте) наблюдается при следующих состояниях: а) в случае крупозной пневмонии в стадии уплотнения, когда альвеолы бывают заполнены воспалительным экссудатом, содержащим фибрин; б) при образовании в легком большой полости, заполненной воспалительной жидкостью (гной, эхинококковая киста и др.), или инородной безвоздушной ткани (опухоль); в) при скоплении жидкости в плевральной полости (транссудат, экссудат, кровь). Перкуссия над безвоздушными участками легкого или над скопившейся в плевральной полости жидкостью будет давать тихий, короткий и высокий звук, который называют тупым, либо, по сходству его со звуком при перкуссии безвоздушных органов и тканей (пе-чень, мышцы), «печеночным», или «мышечным», звуком. Однако абсолютно тупой звук, совершенно идентичный «печеночному» звуку, может возникать только при наличии большого количества жидкости в плевральной полости.

Увеличение содержания воздухав легких наблюдается при их эмфиземе. В этом случае перкуторный звук вследствие повышенной воздушности и снижения эластичного напряжения легочной ткани в отличие от притупленно-тимпанического будет громким, но также с тимпаническим оттенком. Он напоминает звук, возникающий при ударе по пустой коробке, поэтому его называют коробочным звуком.

Повышение воздушности легкого на большом участке наступает при образовании в нем гладкостенной полости, заполненной воздухом и сообщающейся с бронхом (абсцесс, туберкулезная каверна). Перкуторный звук над такой полостью будет тимпаническим. Если полость в легком небольшого размера и расположена глубоко от поверхности грудной клетки, колебания легочной ткани при перкуссионном ударе могут не доходить до полости и тимпанит в таких случаях будет отсутствовать. Такая полость в легком будет выявляться только при рентгеноскопии. Над очень большой (диаметром 6—8 см) гладкостенной полостью в легком перкуторный звук будет тимпаническим, напоминающим звук при ударе по металлу. Такой звук называют металлическим перкуторным звуком. Если большая полость расположена поверхностно и с бронхом сообщается через узкое щелевидное отверстие, перкуторный звук над ней приобретает своеобразный тихий дребезжащий звук — «звук треснувшего горшка».

Топографическая перкуссия

Топографическую перкуссию применяют для определения: 1) верхних границ легких или высоты стояния верхушек и ширины их (ширина полей Кре-нига); 2) нижних границ; 3) подвижности нижнего края легких.

Верхние границы легкихили их верхушек определяют как спереди, так и сзади. Для выяснения выстояния верхушек над ключицами палец-плессиметр ставят параллельно ключице (рис. 16) и от ее середины перкутируют вверх и немного кнутри, до появления притуплённого звука. У здоровых людей верхушки выступают над ключицами на 3—4 см (рис. 17).

Верхнюю границу легких сзади всегда определяют по отношению их положения к остистому отростку VII шейного позвонка. Для этого палец-плессиметр располагают в надостной ямке параллельно ости лопатки и ведут перкуссию от ее середины; при этом палец-плессиметр постепенно переставляют вверх по направлению к точке, расположенной на 3—4 см латеральнее остистого отростка VII шейного позвонка, на уровне его, и перкутируют до появления тупого звука. В норме высота положения верхушек сзади находится примерно на уровне остистого отростка VII шейного позвонка.

Так называемые поля Кренига представляют собой зоны ясного легочного звука над верхушками легких. Ширину полей Кренига определяют по переднему краю трапециевидной мышцы. В среднем она составляет 5—6 см, но может варьировать от 3 до 8 см. Трапециевидная мышца разделяет поле Кренига на переднюю часть, распространяющуюся до ключицы, и заднюю, расширяющуюся в направлении к надостной ямке. Для определения ширины верхушки легкого обычно применяют тихую, или подпороговую, перкуссию. При этом палец-плессиметр кладут на середину трапециевидной мышцы перпендикулярно к переднему краю ее и перкутируют сначала медиально, а затем латерально до появления тупого звука. Расстояние между точками перехода ясного легочного звука в тупой измеряют в сантиметрах.

Положение верхней границы легких, как и ширина полей Кренига, в зависи-

Рис. 16. Определение верхней границы легких спереди.

Рис. 17. Измерение высоты стояния верхушек легких спереди.

мости от количества воздуха в верхушках легких может варьировать. При повышенной воздушности легких, которая может быть вызвана острой или хронической эмфиземой, верхушки легкого увеличиваются в объеме и смещаются вверх. Соответственно расширяется и поле Кренига. Наличие соединительной ткани в верхушке легкого, образующейся обычно в результате воспаления (туберкулез, пневмония) или воспалительного инфильтрата в ней, является причиной уменьшения воздушности легочной ткани, а следовательно, и причиной изменения положения верхней границы легкого и ширины верхушки. При одностороннем процессе верхняя граница патологически измененного легкого располагается несколько ниже, чем неизмененного, а ширина поля Кренига вследствие сморщивания верхушки уменьшается.

Нижние границы легких определяют с помощью перкуссии сверху вниз по условно проведенным вертикальным топографическим линиям. Сначала определяют нижнюю границу правого легкого спереди по окологрудинной и сред-неключичной линиям, латерально (сбоку) — по передней, средней и задней подмышечным линиям (рис. 18), сзади—по лопаточной (рис. 19) и околопозвоночной линиям.

Нижнюю границу левого легкого определяют только с латеральной стороны по трем подмышечным линиям и со стороны спины по лопаточной и околопозвоночной линиям (спереди ввиду прилегания сердца к передней грудной стенке нижнюю границу левого легкого не определяют). Палец-плессиметр при перкуссии ставят на межреберья параллельно ребрам и наносят по нему слабые и равномерные удары. Перкуссию грудной клетки, как правило, начинают производить по передней поверхности со второго и третьего межреберья (при горизонтальном или вертикальном положении исследуемого); на боковой поверхности — от подмышечной ямки (в положении больного сидя или стоя с поднятыми вверх положенными на голову руками) и по задней

Рис. 18. Определение нижней границы правого легкого по окологрудинной, среднеключичной и переднепедмы-шечной линиям.

Рис. 19. Определение нижней границы правого легкого по лопаточной линии.

поверхности — от седьмого межреберья, или от угла лопатки, который заканчивается на уровне VII ребра.

Нижняя граница правого легкого, как правило, находится на месте перехода ясного легочного звука в тупой (легочно-печеночная граница). Как исключение при наличии воздуха в брюшной полости, например при прободении язвы желудка или двенадцатиперстной кишки, печеночная тупость может исчезать. Тогда на месте расположения нижней границы ясный легочный звук будет переходить в тимпанический. Нижняя граница левого легкого по передней и средней подмышечной линиям определяется по переходу ясного легочного звука в притупленно-тимпанический. Это обусловлено тем, что нижняя поверхность левого легкого соприкасается через диафрагму с небольшим безвоздушным органом — селезенкой и дном желудка, дающим тимпанический перкуторный звук (пространство Траубе).

У лиц нормостенического телосложения нижняя граница имеет следующее расположение (табл. 1).

Положение нижней границы легких может изменяться в зависимости от конституциональных особенностей организма. У лиц астенического телосложения она находится несколько ниже, чем у лиц нормостенического телосложения, и располагается не на ребре, а в соответствующем этому ребру межре-берье, у лиц гиперстенического телосложения — несколько выше. Нижняя граница легких временно смещается вверх у женщин в последние месяцы беременности.

Положение нижней границы легких может меняться и при различных патологических состояниях, развивающихся как в легких, так и в плевре, диафрагме, органах брюшной полости. Это изменение может происходить как за счет

Таблица 1. Расположение нижних границ легких в норме

| Топографические | Правое легкое | Левое легкое |

| линии | ||

| Окологрудинная | Пятое межреберье | |

| Среднеключичная | VI ребро | |

| Передняя подмышечная | VII » | VII ребро |

| Средняя подмышечная | VIII » | VIII » |

| Задняя подмышечная | IX » | IX » |

| Лопаточная | X » | X » |

| Околопозвоночная | Остистый отросток | Остистый отросток |

| XI грудного позвонка | XI грудного позвонка |

смещения или опускания границы, так и за счет ее подъема, оно может быть как односторонним, так и двусторонним.

Двустороннее опущение нижней границы легких наблюдается при остром (приступ бронхиальной астмы) или хроническом (эмфизема легких) расширении легких, а также при резком ослаблении тонуса брюшных мышц и опущении органов брюшной полости (спланхноптоз). Одностороннее опущение нижней границы легкого может быть обусловлено викарной (заместительной) эмфиземой одного легкого при выключении другого легкого из акта дыхания (экссудативный плеврит, гидроторакс, пневмоторакс), при одностороннем параличе диафрагмы.

Смещение нижней границы легких вверх чаще бывает односторонним и зависит от следующих причин: 1) от сморщивания легкого в результате разрастания в нем соединительной ткани (пневмосклероз, фиброз легкого) или при полной закупорке нижнедолевого бронха опухолью, что ведет к постепенному спадению легкого — ателектазу; 2) от скопления в плевральной полости жидкости или воздуха, которые постепенно оттесняют легкое вверх и медиально к его корню; 3) от резкого увеличения печени (рак, саркома, эхинококк) или увеличения селезенки, например при хроническом миелолейкозе. Двустороннее смещение нижней границы легких вверх может быть при скоплении в брюшной полости большого количества жидкости (асцит) или воздуха вследствие остро наступившей перфорации язвы желудка либо двенадцатиперстной кишки, а также при резком метеоризме.

Подвижность легочных краев.После исследования положения нижней границы легких при спокойном дыхании определяют подвижность легочных краев при максимальном вдохе и выдохе. Такую подвижность легких называют активной. Обычно определяют подвижность только нижнего края легких, притом справа по трем линиям — среднеключичной, средней подмышечной и лопаточной, слева по двум: средней подмышечной и лопаточной. Физиологические колебания активной подвижности нижнего края легких приведены в табл. 2.

%

Рис. 20. Измерение подвижности нижнего края правого легкого по среднеключичной линии.

Подвижность нижнего края легких определяют следующим образом: сначала находят нижнюю границу легких при нормальном физиологическом дыхании и отмечают ее дермографом. Затем просят больного сделать максимальный вдох и на высоте его задержать дыхание. Палец-плессиметр перед вдохом должен находиться на обнаруженной линии нижней границы легкого. Вслед за глубоким вдохом продолжают перкуссию, постепенно перемещая палец-плессиметр вниз на 1—1,5 см до появления абсолютно тупого звука, где дермографом по верхнему краю пальца делают вторую отметку. Потом больного просят сделать максимальный выдох и на высоте его задержать дыхание. Следуя за выдохом, производят перкуссию вверх до появления ясного легочного звука и на

границе с относительным притуплением звука дермографом делают третью отметку. Затем измеряют сантиметровой лентой расстояние между второй и третьей отметкой (рис. 20), которое соответствует максимальной подвижности нижнего края легких.

При тяжелом состоянии больного, когда он не может задержать дыхание, применяют другой способ определения подвижности нижнего края легких. После первой отметки, указывающей нижнюю границу легкого при спокойном дыхании, просят больного сделать глубокий вдох и выдох, во время которых производят непрерывные перкуторные удары, постепенно перемещая палец-плессиметр вниз. Сначала перкуторный звук во время вдоха бывает громким и низким, а во время выдоха — тихим и более высоким. Наконец достигают такой точки, над которой перкуторный звук становится одинаковой силы и высоты как во время вдоха, так и выдоха. Эту точку и считают нижней границей при максимальном вдохе.

Затем в такой же последовательности определяют нижнюю границу легкого на максимальном выдохе.

Уменьшение активной подвижности нижнего края легких наблюдается при воспалительной инфильтрации или застойном полнокровии легких, понижении эластичных свойств легочной ткани (эмфизема), массивном выпоте жидкости в плевральную полость и при сращении или облитерации плевральных листков.

При некоторых патологических состояниях легких определяют и так называемую пассивную подвижность нижних краев легких, т.е. подвижность краев легких при перемене положения тела больного. При переходе тела из вертикального положения в горизонтальное нижний край легких опускается вниз примерно на 2 см, а при положении на левом боку нижний край правого легкого может смещаться вниз на 3—4 см. При патологических состояниях, например плевральных сращениях, смещение нижнего края легких может быть резко ограниченным.

Рис. 21. Основные точки выслушивания легких. а—спереди; б—сзади.

Аускультация

Аускультацию легких, как и перкуссию, проводят по определенному плану: стетоскоп или фонендоскоп ставят в строго симметричных точках правой и левой половин грудной клетки (рис. 21). Выслушивание начинают сначала спереди и сверху от надключичной и подключичной областей и постепенно перемещают стетоскоп вниз и в стороны на 3—4 см от выслушиваемой точки тела. Затем в той же последовательности выслушивают легкие сзади и в подмышечных областях. Для увеличения выслушиваемой поверхности межлопаточного пространства больной по просьбе врача скрещивает руки на груди и тем самым отводит лопатки кнаружи от позвоночника, а для удобства выслушивания подмышечных областей поднимает руки вверх и ладони закладывает за голову.

Выслушивать больного можно в любом его положении, но лучше, если он сидит на табурете с положенными на колени руками. Такое положение способствует максимальному расслаблению дыхательной мускулатуры. Выслушивать больного можно и в положении стоя, но при этом нужно помнить, что глубокое дыхание вследствие гипервентиляции может вызвать головокружение, а иногда и обморок. Для предупреждения этого, а также для обеспечения более плотного прижатия стетоскопа к коже, особенно при выслушивании твердым стетоскопом, больного всегда нужно придерживать свободной рукой с противоположной стороны.

При аускультации легких сначала сравнивают дыхательные шумы во время вдоха, оценивают их характер, продолжительность, силу (громкость), а затем эти шумы сравнивают с дыхательными шумами в аналогичной точке другой половины грудной клетки (сравнительная аускультация). В первую очередь обращают внимание на так называемые основные дыхательные шумы — везикулярное (альвеолярное) дыхание, которое выслушивается над легочной тканью, и бронхиальное (ларинготрахеальное) дыхание, выслушиваемое над гортанью, трахеей и областью расположения крупных бронхов.

При развитии патологического процесса в дыхательных путях, в альвеолярной легочной ткани или в плевральных листках наряду с основными дыхательными шумами в фазу вдоха и выдоха могут прослушиваться дополнитель-

Рис. 22. Виды дыхания.

а—везикулярное; 6—ослабленное везикулярное; в — усиленное везикулярное; г — бронхиальное; д — ослабленное бронхиальное; е — усиленное бронхиальное; ж—бронховезикулярное; з— саккадированное.

ные, или побочные, дыхательные шумы—хрипы, крепитация и шум трения плевры. На эти побочные дыхательные шумы нужно обращать внимание только после получения ясного представления о характере основных шумов. Основные дыхательные шумы лучше выслушивать при дыхании больного через нос при закрытом рте, а побочные — при более глубоком дыхании через открытый рот.

Везикулярное дыхание