Предупреждения Леонардо да Винчи

В уме Леонардо да Винчи (1452-1519), одного из крупнейших интеллектуалов великой эпохи, рядом с идеальными размышлениями соседствовало множество практических изобретений. Леонардо и его современники, художники и инженеры, еще в XVI веке продемонстрировали, сколь многие технические достижения нашей собственной эпохи уже предвкушались в воображении и даже порой испытывались на настоящих моделях или в чертежах.

Сегодня все знакомы с многочисленными дерзкими, но в то же время поразительно практичными замыслами Леонардо и с его не менее практичными предвидениями, — а в числе прочего, и с его неудачной «большой птицей». Последняя являлась, в сущности, планером с неподвижными крыльями — не удавшейся по причинам, которые вскоре предстояло объяснить современнику Леонардо, Борелли, проводившему замечательные исследования передвижения животных и, в частности, анатомии птиц. Даже если бы Леонардовы крылья были легкими как перья, чтобы махать ими, потребовались бы столь же мощные грудные мускулы, как те, что пропорционально величине тела развиты у птиц.

Почему-то, воздавая должное Леонардо как изобретателю и инженеру, ученые обычно замалчивали, что он был весьма встревожен собственными механическими фантазиями. Подобно Роджеру Бэкону, Леонардо тоже предсказывал в загадочных выражениях (как будто видя все это во сне), что «люди будут передвигаться, не двигаясь [автомобиль], говорить с отсутствующими [телефон], слышать тех, кто не разговаривает [фонограф].» Но в другой своей фантазии, облеченной в форму письма, он создает образ жуткого чудовища, которое нападет на человеческий род и истребит его. Хотя Леонардо наделил это чудовище осязаемым гигантским недочеловеческим обличьем, злодеяния монстра, пожалуй, слишком напоминают чудовищные научно разработанные способы уничтожения людей, имевшие место уже в нашу эпоху. Неуязвимость самого чудовища к нападениям лишь довершает картину сходства с переносимым по воздуху атомным, бактериальным и химическим оружием, которому сегодня под силу уничтожить все человечество. Описание Леонардо, напечатанное в переводе его дневников, выполненном Маккерди и озаглавленном «Сказки», необходимо привести здесь целиком.

«Увы, сколь много раз пытались нападать на этого свирепствующего демона, но ему все нипочем. О злосчастные люди, не помогли вам ни неприступные крепости, ни высокие стены ваших городов, ни многочисленные полчища, ни ваши дома и дворцы! Не осталось иного места, кроме малых щелей и подземных пещер, где, словно крабы, сверчки и другие подобные существа, могли бы вы обрести укрытие и средство спасения. О, сколь многие злосчастные матери и отцы лишились своих чад! Сколь многие женщины лишились своих возлюбленных. Поистине, друг мой Бенедетто, не верю я, что с той поры, как был сотворен мир, так сетовали и стенали люди, объятые столь великим ужасом. Поистине, роду человеческому в таком бедствии приходится завидовать всем иным живым созданиям... Ибо нам, злосчастным смертным, не суждено спастись бегством: чудище, ступая вперед медленно, намного превосходит по скорости быстрейшего из бегунов.

Не знаю я, что говорить или делать, ибо повсюду мне представляется, будто я плыву со склоненной головой внутри чьей-то могучей глотки и сам не различаю собственной смерти, найдя погребение внутри огромного чрева.»

Разумеется, невозможно доказать, что эти кошмары являлись оборотной стороной других, исполненных надежд, мыслей Леонардо о будущем: однако современники последней половины столетия, испытали на себе и механические триумфы, и принесенный ими человеческий ужас; к тому же мы знаем — даже лучше, чем Леонардо, — что историческая действительность во много крат превзошла предугаданные им злодеяния.

Подобно своим последователям, которые действительно всячески поддерживали миф машины набиравший практическую силу, Леонардо едва ли сознавал, что он сам и предвещает появление этого мифа, и служит ему.Как и они, он, вероятно, полагал, что создает некий более ощутимый рациональный порядок, дающий возможность его проницательному разуму при помощи более адекватных методов и средств, чем все когда-либо ранее доступные, сделать природные явления предметом человеческого понимания. Технические предпосылки казались столь простыми, их цель — столь разумной, а методы — столь доступными всеобщему подражанию, что Леонардо так и не задался вопросом, над которым должны сегодня задуматься мы: является ли одно только разумение, каким бы чистым и незапятнанным оно ни было, подходящим средством для того, чтобы оценить потребности и цели жизни?

И все же, некоторые догадки на этот счет уже мелькали в глубинах осознанных интересов Леонардо и несколько омрачали его, в остальном, благоприятные представления о пользе рациональных изобретений для человека. С интеллектуальной точки зрения, он был слишком крупной личностью, чтобы укладываться в рамки стандартных категорий, например, инженера, изобретателя, художника или ученого; впрочем, подобно своим ближайшим современникам, Микеланджело и Дюреру, да и многим более ранним и более поздним выдающимся фигурам, Леонардо интересовался весьма широким спектром наук — от геологии до человеческой анатомии. Но он осознал ограниченность одного лишь механического изобретения. В одной из своих дневниковых заметок он написал: «Да будет угодно Создателю нашему, чтобы я сумел раскрыть природу и обычаи человека так же хорошо, как я умею изобразить его фигуру.»

Леонардо, по крайней мере, уловил нечто такое, что отсутствовало в механической картине мира. Он понимал, что человек, которого он препарировал в анатомическом театре и правдоподобно изображал на бумаге — это еще не весь человек. Неподвластное глазу и скальпелю, было не менее важно для описания любого живого существа. Без понимания истории, культуры, надежд и мечтаний человека сама сущность его бытия оставалась необъяснимой. Так Леонардо познал ограниченность своих анатомических штудий и механических изобретений: человек, которого он рассекал и затем воспроизводил на листе бумаге — еще не весь человек; и собственным примером он показал, что подавляемая часть бессознательного мира человека в конце концов вырвется наружу в виде тех самых кошмаров, что преследуют ныне все человечество.

К несчастью, таланты Леонардо — как это и сегодня часто случается с лучшими учеными, занятыми вопросами техники, — враждовали с его совестью. Стремясь полнее овладеть машиной, он был готов — подобно многим современным ученым — продать свои услуги герцогу Миланскому105, одному из виднейших деспотов той эпохи, — лишь бы получить возможность на деле испытать свой изобретательский талант. Однако, поскольку новая идеологическая система тогда еще не сложилась, Леонардо сохранял ту интеллектуальную свободу и нравственную дисциплину, о какой после XVIII века приходилось только мечтать. Так, изобретя подводную лодку, он сам же и отверг свое изобретение «по причине злобной натуры человека, который готов убивать себе подобных даже на дне морском». Такая сдержанность говорит о нравственной отзывчивости, у Леонардо не меньшей, чем его изобретательские способности; лишь горстка современных ученых — таких, как покойный Норберт Винер или Лео Силард106 — в наши дни выказывали подобную же озабоченность последствиями своих открытий и умение вовремя остановиться.

Упорная озабоченность Леонардо нравственными вопросами, касавшимися того нового человека, которым он становился сам и которому он, в свою очередь, помогал сформироваться, — ставит его в стороне от тех, кто ограничивал свое внимание лишь наблюдениями, опытами и уравнениями, не испытывая ни малейшего чувства ответственности за последствия своих занятий. По-видимому, такая чувствительность к социальным последствиям изобретений порождала внутренний конфликт, препятствовавший успеху Леонардо. Однако столь силен был напор и механизации, и войны, что, поддавшись влиянию своего механического демона, Леонардо все-таки изобрел не только подводную лодку, но и сухопутные танки и скорострельные пушки, а также множество других устройств подобного рода. Если бы яркие предчувствия и внутренние борения мучили и всех остальных ученых, вся позднейшая механизация развивалась бы более медленными темпами.

Леонардо гордился своим статусом инженера: он даже составил перечень из полудюжины инженеров классической эпохи — от Каллия Родосского до Каллимаха Афинского (того самого, который умел отливать крупные изваяния в бронзе), — словно для того, чтобы самому себе отвести достойное место в ряду древних мастеров. С чувством истории, утраченным инженерами позднейших времен, он рылся в анналах античности в поисках каких-нибудь ценных подсказок от греческих и римских инженеров. Леонардо даже ссылался на тот факт (к нашему нынешнему изумлению), что египтяне, эфиопы и арабы пользовались древним ассирийским способом надувать меха, чтобы переправлять верблюдов и воинов по воде при форсировании рек; кроме того, он одобрительно высказывался о строительстве непотопляемых лодок для перебрасывания войск, тоже по древнеассирийскому образцу.

В своем интересе к войне Леонардо был не одинок; многочисленная группа чрезвычайно изобретательных умов Италии, Франции и Германии посвятившая себя военному инженерному делу. Непосредственными услугами этих ученых мужей — пусть и не целиком их изобретательскими дарованиями — пользовался целый ряд абсолютных монархов, которые воспроизводили в миниатюре могущество и честолюбие более древних властителей-единодержцев. Эти талантливые инженеры сооружали каналы со шлюзами и различные укрепления; они изобрели суда на гребных колесах, водолазный колокол, ветряную турбину. Еще до Леонардо Фонтана изобрел велосипед и военный танк (1420), а Конрад Кайезер фон Эйхштедт — водолазный костюм (1405) и адскую машину.

Не стоит удивляться, что спрос на подобные изобретения определяли отнюдь не сельское хозяйство и ремесленная промышленность; стимулом к изобретениям, а то и прямой практической поддержкой, послужил социо-технический комплекс власти, породивший и предыдущие мегамашины: абсолютизм и война.

Кроме того, Леонардо был знаком со старинным немецким способом приготовления отравляющего газа (из перьев, реальгара107 и серы) для удушения вражеских гарнизонов: это мрачное изобретение XV века — предшественник первого массового применения отравляющих газов уже в XX веке все теми же немцами. Подобно другим военным инженерам своей эпохи, Леонардо вынашивал идею броненосных танков, передвигавшихся с помощью ручных рычагов, а также — идею вращающихся кос, которые двигались впереди запряженной лошадьми колесницы и скашивали врагов, словно траву.

Мы начинаем понимать, сколь глубоко стал вновь укореняться в современном мышлении давний миф о неограниченной власти, когда наблюдаем, как Леонардо — этот великодушный и гуманный мыслитель, нежный душою, покупавший на рыночной площади птиц в клетках, чтобы выпустить их на волю, — оставил живопись и отдал столько умственной энергии военным изобретениям и разрушительным фантазиям. Сосредоточив свои великолепные технические таланты на сельском хозяйстве, он смог бы совершить в этой области механический переворот, сравнимый с тем, что действительно начался с его изобретением челнока для автоматического ткацкого станка.

Вопреки чрезмерно оптимистичным пророкам XIX века, приравнивавшим механические изобретения к усовершенствованию человечества, мечты Леонардо омрачались осознанием чудовищной человеческой жестокости и предвидением коварных злодеяний, для совершения которых и предназначались некоторые из придуманных им самим военных орудий. В его снах эти ужасы смешивались с ожидаемыми чудесами, как, например, в следующем пророчестве: «Людям будет казаться, что небеса грозят им новой погибелью, и пламя, нисходящее сверху, словно обратит в бегство, в ужасе спасаясь; они услышат, как существа различного рода разговаривают на человеческом языке; они разбегутся по разным сторонам света, не двигаясь с места; и посреди тьмы узрят сверкающий свет. О дивное человечество! Что за безумие обуяло тебя!»

От туманных и двусмысленных прорицаний современника Леонардо, Нострадамуса, можно легко отмахнуться, но сам Леонардо доверил бумаге куда более удивительные предсказания касательно того мира, который в конце концов породят наука и механизация. В своих записях о некромантии он беспощадно критиковал людей, в ту пору всерьез рассуждавших о каких-то «незримых существах», якобы наделенных фантастической могучей способностью преобразовывать современный мир. Многие из этих фантазий представляли собой всего лишь ранние бессознательные проекции природных сил, которые позднее обрели конкретную форму; и никто не описывал последствия таковых сил более резко, чем Леонардо, хотя он и вовсе отрицал их существование.

Если верить утверждениям некромантов, писал Леонардо, то «...нет на земле ничего, что обладало бы такой способностью навредить или сделать добро человеку... Будь это правдой... можно было бы возмутить безмятежную ясность воздуха и окрасить ее в сумрачные цвета ночи, вызвать разгул стихий и сотворить бури ужасающими раскатами грома и вспышками молний, прорывающихся сквозь тьму, яростным ураганом обрушить высокие дома и выкорчевать леса, сбросить их на войска и опрокинуть врагов, и — даже страшнее — учинить разрушительные бури, чтобы тем самым лишить земледельца награды за его труды. Ибо какой иной способ ведения войны может навлечь на врага больший вред, как не тот, что отнимет у него весь урожай? Какая морская битва сравнится с яростной схваткой повелителя ветров, вызывающего губительные бури, которые способны потопить любой флот? Поистине, властелин таких непобедимых сил, сделается повелителем всех народов, и ни одно человеческое умение не сумеет противостоять его разрушительной мощи. Недоступные сокровища, драгоценности, сокрытые во чреве земли, откроются ему; и ни один затвор, ни одна крепость, сколь бы прочными они ни казались, не спасут никого от воли такого некроманта. Он велит перенести себя по воздуху с Востока на Запад, а затем по всем дальним концам вселенной. Но к чему я говорю все это, добавляя пример за примером? Разве есть еще хоть что-то, невозможное для такого сведущего в механике искусника? Почти ничего — кроме избавления от смерти.»

Что же сегодня, в свете истории, более поразительно: сами эти чистейшие фантазии, выплеснувшиеся из глубин бессознательного без всяких подсказок со стороны истории или тогдашнего опыта, или Леонардово истолкование тех последствий для человечества, которые вытекают из уверений некромантов, если в них есть хоть доля правды? Этот первый отклик ясно предвосхитил в обличье сна то, что спустя века стало чудовищной действительностью: столь мощный контроль над силами природы, что его достаточно для полного уничтожения всего живого на земле. Надо отдать должное Леонардо, он предчувствовал — почти за пять столетий! — смысл этих страшных видений. Он предвидел, чем может обернуться безграничная власть, окажись она в руках непрозревших и неперерожденных людей, предвидел так же явственно, как уже в реальности наблюдал Генри Адаме накануне ее достижения.

Выражая отношение к такой некромантской мечте, Леонардо допустил только одну ошибку: он счел, что эта мечта беспочвенна, «... ибо не существует тех бестелесных сущностей, о которых твердит некромантия». Он не мог предположить даже теоретическую вероятность подобного — слишком уж далека от возможного была на его взгляд, некромантская мечта, чтобы предвидеть, что спустя века наука обнаружит эти «бестелесные сущности» в сердцевине столь же невидимого атома. Когда же роковое открытие было сделано, все остальные звенья в цепочке рассуждений Леонардо оказались здравыми обоснованиями.

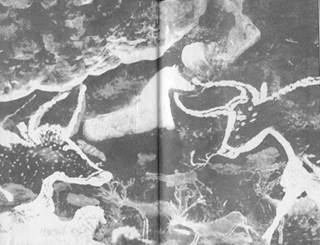

Я отнюдь не одинок в таком истолковании зловещих предсказаний Леонардо: да и сам Леонардо не был одинок, как указал сэр Кеннет Кларк108. Кларк видит в рисунках Леонардо, изображающих потоп, предвестие космической катастрофы, которую он связывает с другими апокалиптическими размышлениями, появившимися около 1500 года и навеявшими Дюреру сон о сходном космическом бедствии, который тот изобразил на рисунке, датированном 1525 годом. Эти сновидения оказались даже более важными, чем деформированные образы и лопнувшая пустота многих произведений современной живописи: ведь последние, не являясь пророческими предчувствиями, едва ли многим ценнее непосредственно запечатленных наблюдений физических руин и нарушенных умственных состояний. И замыслы Леонардо, и его тревоги проливают свет на то, что произошло много позднее.

В течение четырех следующих столетий видения ужаса, о которых писал Леонардо в своих личных дневниках, по-видимому, не давали о себе знать: их заслонял заметный и очевидный рост упорядоченных научных толкований и конструктивных технических достижений. Люди — по крайней мере, наиболее благополучные сословия промышленников, численность и влияние которых продолжали расти, набирая силу в противовес прежним феодальным и клерикальным владениям, — поверили в то, что выгода от науки и механизации перевесит их собственные недостатки. И, разумеется, тысячи новых изобретений и ощутимых улучшений подтверждали многие из этих надежд.

Однако при ближайшем рассмотрении общественные результаты были куда тревожнее, чем хотели бы признать пророки механического прогресса. Уже с начала XV века изуродованные пейзажи, оскверненные реки, загрязненный воздух, перенаселенные грязные трущобы, эпидемии заразных болезней, беспощадное искоренение старинных ремесел, разрушение ценных памятников архитектуры и истории, — все эти потери уравновешивали приобретения. Многие из появившихся зол оправдывались уже в трактате Агриколы о горном деле — «De re metallica».109 В пору промышленного расцвета XIX века Джон Стюарт Милль, отнюдь не враг механического прогресса, в своем сочинении «Начала экономики» еще мог усомниться, облегчил ли весь доступный тогда арсенал машин хотя бы один трудовой день хотя бы одному-единственному человеку. И все же, многие из достижений были действительно полезными; некоторым из них предстояло заслуженно стать частью стойкого наследия человечества.

Если блага, которые сулили механические изобретения и капиталистический строй, было, естественно, легче предвидеть, чем пороки, то одно зло — куда более огромное, чем все прочие, вместе взятые, — ввиду отсутствия каких-либо исторических сведений в ту пору, было невозможно предугадать заранее или предотвратить. Я имею в виду воскрешение мегамашины.Коалиция всех установлений и сил, обзор которых мы только что завершили, расчистила место для создания мегамашины в столь колоссальном масштабе, о каком не могли бы и помыслить даже Хеопс или Хефрен, Нарамсин, Ашшурбани-пал или Александр Македонский. Накопленное множество механических приспособлений наконец позволило невероятно увеличить размах мегамашины, последовательно заменяя непокорные или неуверенные человеческие компоненты специализированными точными механизмами из металла, стекла или пластика, задуманных так, как не задуман ни один человеческий организм, для выполнения своих особых функций с неколебимой верностью и точностью.

Наконец-то сделалась возможной такая мегамашина, которой после сборки требовался лишь минимальный объем человеческого участия и согласования. Начиная с XVI века, тайну мегамашины стали понемногу открывать заново. После ряда эмпирических поисков наугад и импровизаций (причем в них едва ли проглядывалась конечная цель, к которой движется общество), этот громадный механический Левиафан наконец был выужен из глубин истории. Экспансия мегамашины — ее царство, ее сила, ее слава, — постепенно становилось главной целью или, по меньшей мере, навязчивой идеей западного человека.

Как начали утверждать «передовые» мыслители, машина не только служила идеальной моделью для объяснения, а впоследствии и подчинения, всех органических процессов, и к тому же, само ее создание и непрерывное усовершенствование являлось единственным, что придает смысл человеческому существованию. За век или два идеологическая постройка, на которую опиралась древняя мегамашина, была реконструирована и поставлена на обновленный и более прочный фундамент.Мощь, скорость, движение, стандартизация, массовое производство, количественное измерение, регламентация, точность, единообразие, астрономическая правильность, контроль, прежде всего контроль, — все эти понятия стали ключевыми паролями современного общества, живущего по законам нового западного стиля.

Теперь, чтобы собрать и поляризовать все новые составляющие мегамашины, недоставало лишь одного: рождения Бога-Солнца. И в XVI веке, при участии Кеплера, Тихо Браге и Коперника в роли акушеров, родился новый Бог-Солнце.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Игра слов: «валянье дурака» или «обезьяннечанье». (Прим. пер. Т. Азаркович).

2 Речь идет о найденных в начале XX века в Англии, около Пилтдауна, фрагментах человеческого черепа и сильно недоразвитой нижней челюсти. По этим останкам ученые поспешили сделать вывод о существовании ок. 500 тысяч лет назад некоего «пилтдаунского человека», или «эоантропа». Однако проведенные в середине века исследования показали, что это фальшивка: челюсть принадлежала обезьяне, а череп — человеку, жившему всего 750 лет назад. (Прим. пер.)

3 Фрэзер Дж. (1854-1941) — англ, религиовед и этнолог. Наиболее известная работа — «Золотая ветвь». (Прим. ред. Е.О. Пучковой)

4 Жезл повелителя (франц.).

5 Пико делла Мирандола, «Речь о достоинстве человека». Перевод Л. Брагиной. — В кн.: Эстетика Ренессанса. Т. 1. М., «Искусство», 1981, с. 249.

6 Платон, Государство, IX, 571c-d, 572 b. Перевод А.Н. Егунова.

7 Малиновский (Malinowski) Бронислав Каспер (1884-1942) — англ, этнограф и социолог, основатель функциональной школы в этнографии. Работа, о которой идет речь, — «Аргонавты Западного океана». (Прим. ред.)

8 «Привычку он зовет своею няней» (нем.).

9 Мировоззрение (нем.).

10 До тошноты (лат.).

11 Ось мира (лат.).

12 Инанна — центральная богиня шумеро-аккадскои (а не египетской) мифологии. Побеждает она бога Ана (Ану), а не Атум. (Прим. пер.)

13 «Бесхлебные искусства» (нем.).

«Каждодневное перемалывание»; слово «grind» в английском обозначает и размалывание, оттачивание, и, в переносном смысле, — рутинную, однообразную работу. (Прим. пер.)

15 Эммер [нем. Emmer] — разновидность пшеницы, иначе — двузернянка культурная. (Прим. пер.)

16 Энкиду — сотворенный богами дикий человек, мирно живущий среди зверей — один из героев шумеро-вавилонского эпоса о «Гильгамеше». (Прим. ред.)

17 Имеется в виду комедия Аристофана (род. ок. 445 до н.э. — ум. ок. 386 в Афинах) «Птицы» (414), повествующая о птичьем государстве. (Прим. ред.)

18 Имеется в виду вавилонская поэма о сотворении мира «Энума Элищ». (Прим. ред.)

19 Праматерью (нем.).

20 Мульчирование (от англ, mulch — обкладывать корни растений соломой, навозом и т.п.) — в агротехнике — сплошное или междурядное покрытие почвы мульчбумагой, торфяной крошкой, навозом, перегноем и др.; ослабляет испарение влаги с поверхности почвы, предупреждает образование почвенной корки, угнетает прорастание сорняков.

21 Мирча Элиаде (1907-1986) — румынский философ и писатель, долгое время живший во Франции и США, обрел мировую славу благодаря своим исследованиям по истории религии и магии. (Прим. ред.)

22 Осирис — египетский бог мертвых и плодородия; Таммуз — месопотамский бог плодородия; Дионис — греч. бог виноградарства и виноделия. (Прим. ред.)

23 Нармер — египетский фараон, один из объединителей Верхнего и Нижнего Египта (нач. 3-го тыс. до н.э.), предшественник основателя I династии Мены, с которым его отождествляют ученые. (Прим. ред.)

24 Имеется в виду памятник древней шумерской литературы — эпос о Гильгамеше, который по преданию был царем Урука. (Прим. ред.)

25 Иготы («горные жители») — один из филиппинских горных народов бон-ток-игот. (Прим. ред.)

26 Чатал-Хююк (Catal Hiiyiik) — неолитическое поселение в Южной Турции (7-6-е тыс. до н. э.) (Прим. ред.)

Бугорок Венеры (лат).

28 Тробриан — острова в Папуа-Новой Гвинее. (Прим. ред.)

29 Толстой Л.Н, Анна Каренина. — М., 1985, с. 273.

30 Чайлд (Childe) Гордон Вир (1892-1957) — англ, археолог, оставивший труды по археологии и истории древних Европы, Ближнего Востока и др. (Прим. ред.)

31 Мелвилл Герман (1819-1891) — американский писатель. Отдавал превосходство нравам туземных племен над обычаями цивилизованного общества («Ому», 1847). (Прим. ред.)

32 Хараппа — руины одного из гл. центров хараппской цивилизации в Пенджабе (Пакистан) (сер. 3-го — 1-я пол. 2-го тыс. до н.э.); Мохенджо-Даро — остатки города 3-2-го тыс. до н.э. в пров. Синд в Пакистане, также одного из центров Хараппской цивилизации. Предметы, о которых идет речь — керамика, печати и пр. (Прим. ред.)

33 В 20-е годы нашего столетия англ, археолог Леонард Вулли обнаружил и исследовал усыпальницу шумерских правителей — городскую стену вокруг Ура, в которой было замуровано более 1800 захоронений. Стена с погребениями была покрыта слоем гипса. (Прим. ред.)

34 Атум (Ра-Атум) — египетское верховное божество в космогонии Древнего Царства, создавшее Шу (Воздух) и Тефнут (Влагу), которые в свою очередь произвели на свет Геба (Землю) и Нут (Небо). Энлиль — шумерский бог воздуха. Мардук — бог-покровитель г. Вавилона, верховное божество вавилонского пантеона; отождествлялся с шумерским Эмлилем. Зевс — верховное божество в греч. мифологии. (Прим. ред.)

35 В других вариантах вавилонской поэмы о сотворении мира «Энума Элиш» Мардук убивает Тиамат стрелой. (Прим. ред.)

36 Хаджилар — остатки поселения эпохи неолита и энеолита у г. Бурдур (Турция). В 8-7-м тыс. до н.э. поселение охотников и собирателей, переходящих к земледелию; в 6 — нач. 5-го тыс. до н.э. — укрепленное поселение земледельцев и скотоводов. (Прим. ред.)

37 Манефон (2-я пол. IV — нач III вв. до н.э.) — египетский историк, верховный жрец в Гелиополе. Автор истории Египта на греч. яз. Ему принадлежит принятое в основном в науке разделение истории Египта на 30 династий фараонов и на периоды Древнего, Среднего и Нового Царств. (Прим. ред.)

38 Быт. 41.

39 Jacobsen Т. Mesopotamian Religions: An Overview, in ER 9, 447-66. (Прим.ред.)

40 Лагаш — древнее государство в Шумере (на терр. совр. Ирана) с одноименной столицей (совр. Эль-Хиба). Первые поселения в кон. 5-го тыс. до н.э., расцвет в 26-24 вв. и в 22 в. (Прим. ред.)

41 Маат — египетская богиня закона, порядка, регулярности и т.п. (Прим. ред.)

42 Атум — египетский бог заходящего солнца. (Прим. ред.)

43 Адольф Эйхман (1906-1962) — чиновник в нацистской Германии, заведовавший центральным агентством, которое занималось охотой на евреев в оккупированных странах и их пересылкой в лагеря смерти в Восточной Европе. Был схвачен, приговорен к смерти и повешен в Израиле в 1962 г. (Прим. пер.)

44 Речь идет о Камбисе II, царе персов с 529 по 522 до н.э., чья жестокость и деспотичность не раз фигурируют в греческих преданиях. (Прим. ред.)

45 Хаммурапи — царь Вавилонии в 1792-1750 до н.э. Сохранившиеся законы — ценный памятник др.-восточного права, отразивший характерные черты рабовладельческого права. (Прим. ред.)

46 Рело Франц (1829-1905) — немецкий ученый в области теории механизмов и машин. Впервые (1875) четко сформулировал и изложил основные вопросы структуры и кинематики механизмов; разрабатывал проблему эстетичности технических объектов. (Прим. ред.)

47 Эрман Адольф (1854-1937) — немецкий египтолог, чьи работы по грамматике др.-егип. языка, истории египетской культуры и религии сегодня считаются классическими. Издал самый полный словарь др.-егип. языка. (Прим. ред.)

48 Пирамида-усыпальница Хеопса (927 в до н.э.) в Гизе — крупнейшая в Египте (вые. 146,6 м). (Прим. ред.)

49 Речь идет о ступенчатой пирамиде и заупокойном храме фараона Джосера, построенных Имхотепом (ок. XXVIII в. до н.э.) Шесть ступеней пирамиды возвышаются на 60 м, в основании прямоугольник размером 107x123 м. (Прим. ред.)

50 По другому чтению, Ипусера. (Прим. ред.)

51 Кенотаф — могила, не содержащая погребений. (Прим. ред.)

52 И. Нав. 6; Евр. 11,30.

53 Быт. 19,24-25.

54 Ататюрк (Atatürk, букв. — отец турок) Мустафа Кемаль-паша (1881-1938) — руководитель нац.-освободительной революции в Турции 1918-1923, а также 1-й президент (1923-1938) Турецкой республики. (Прим. ред.)

55 Герман Кан (1922-1983) — американский военный аналитик и писатель, оказывавший влияние на формирование военной стратегии США с 50-х по 70-е гг. (Прим. пер.)

56 Хаф-Ра (Хефрен) — сын Хеопса, царствовал после него (кон. 27 — нач. 26 вв. до н.э.). Пирамида Хефрена в Гизе (вые. 143,5 м) — вторая по величине после пирамиды Хеопса. (Прим. ред.)

57 Король-Солнце (франц.).

58 Ужасным таинством (лат.).

59 Массово (франц.)

60 Быт. 22, 1-14.

61 Вариант названия Урука. (Прим. ред.)

62 Шиллуки — народ группы луо в Судане, живущий на левом берегу Белого Нила и в окрестностях г. Малакаль. (Прим. ред.)

63 Ростовцев Михаил Иванович (1870-1952) — русский историк античности и археолог, эмигрировавший после окт. революции. (Прим. ред.)

64 «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратимся в землю, из которой ты взят... И выслал его Господь из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он был взят». Ср. Быт. 3; 19, 23.

65 Боас (Boas) Франц (1858-1942) — американский лингвист, этнограф и антрополог пришел к данному заключению на основе наблюдений за индейцами и эскимосами. (Прим. ред.)

66 Аккад — древний город в Месопотамии, столица централизованной семитской империи при царе Шаррукине (Саргон). Аккадские таблички — месопотамский эпос, написанный (выдавленный) на глиняных табличках. (Прим. ред.)

67 Тибулл. Элегии, I, X, 1-4. Перевод Л. Остроумова. (Прим. пер.)

68 Тибулл Альбий (ок. 50-19 до н.э.) — римский поэт, поведавший в любовных элегиях о своей мечте об идиллической жизни в деревне. (Прим. ред.)

69 Уитни — американский изобретатель и промышленник, создатель первой хлопкоочистительной машины (1793). (Прим. ред.)

70 Персонажи комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». (Прим. пер.)

71 Помимо указанных насосов, Ктесибий (ок. 2-1 вв. до н.э.), древнегреческий механик из Александрии, изобрел также водяные поплавковые часы и водяной орган (гидравлос). (Прим. ред.)

72 Архит Тарентский (ок. 428-365 до н.э.) — др.-греч. ученый, представитель пифагореизма. (Прим. ред.)

73 Герон Александрийский — греческий ученый по прозвищу Механик, датировка жизни колеблется между 100 г. до н.э. и 200 г. н.э. Работал в Александрии во времена Цезаря или Нерона в качестве инженера, математика и топографа, известны его работы «Pneumatica» и «Automata». (Прим. ред.)

74 Намек на эллинистическую династию Сотеров («Сотер» по-гречески значит «спаситель»). (Прим. пер.)

75 Anthologia Palatina, IX.418. Перевод Л.В. Блуменау. (Прим. пер.)

76 Гебридские острова (гебриды) — архипелаг в Антлантическом океане в составе Великобритании. (Прим. ред.)

77 Диоклетиан Гай Аврелий Валерий (ок. 245-03.12.316) — римский император с 17.11.284 по 01.05.305. Константин Флавий Валерий — Константин I Великий (27.2. 272 [?] — 22.5.337) — римский император с 25.07.306. (Прим. ред.)

78 Скрипторий (от лат. scriptorius — писчий) — мастерская рукописной книги в зап.-европ. монастырях 6-12 вв. (Прим. ред.)

79 Зиккурат — культовая башня в архитектуре Древней Месопотамии. Зиккураты имели 3-7 ярусов из кирпича-сырца, соединявшихся лестницами и пандусами. (Прим. ред.)

80 Зевообразовательный механизм ткацкого станка для выработки крупноузорчатых тканей (декоративной ткани, ковры, скатерти и т.п.) Дает возможность раздельно управлять каждой нитью основы или небольшой их группой. Станок назван по имени создателя — Жозефа Мари Жаккара (Jacquard) (1752-1834). Это изобретение датируется 1804-1808 гг. (Прим. ред.)

81 Англо-американский ученый Альфред Норт Уайтхед (1861-1947) был не только философом-неореалистом, но также и выдающимся математиком и логиком, создателем (совместно с Б. Расселом) основополагающего труда по математической логике «основания математики». (Прим. ред.) "Еккл. 1,1.

83 Екл. 7, 29.

84 Слово axial («осевой») происходит от латинского слова axis — «ось», а в слове axiology («аксиология») присутствует греческий корень: a^ia — «ценность», af;io<;-«ценный». (Прим. пер.)

85 Дан. 5, 25.

86 Дан 5, 27.

87 Гесиод. Труды и дни, 311, 314. Перевод В.В. Вересаева. (Прим. пер.)

88 Ашока — правитель из династии Маурье др.-инд. Магадхской империи в 268-232 до н.э. Государство Ашоки охватило территорию почти всей Индии и части современного Афганистана. (Прим. ред.)

89 Бенедиктинский труд (франц.).

90 Эмерсон Ралф Уолдо (1803-1882) — амер. философ-идеалист и писатель, чьим жизненным идеалом была простая и мудрая жизнь в единении с природой. (Прим. ред.)

91 Цистерианцы — члены католического монашеского ордена, осн. в 1098 г. 1-й монастырь ордена Цистерциум. (ок. Дижона, Франция). С XII в. после реорганизации ордена Бернаром Клервоским, стали называться и бернардинцами. В 12-13 вв. орден имел в Европе ок. 700 монастырей. (Прим. ред.)

92 Минь (Migne), Жак-Поль (1800-1875) — франц. аббат, знаменитый издатель творений отцов церкви (Patrologiae cursus completus». Series latina, 1844-1856, 220 тт. Series graeca, 1857-1866, 161 тт.)

93 Гомер. Илиада, XVIII, 376. Перевод Н. Гнедича.

94 Аристотель, Политика. Книга первая, II, 5. Перевод С.А. Жебелева.

95 См. его «Протестантская этика и дух капитализма». (Прим. ред.)

96 Маммона (Маммон) — у древних сирийцев божество, олицетворявшее богатство, земные блага. (Прим. ред.)

97 Вальдо Пьер — зачинатель движения приверженцев ср.-век. ереси (вальден-сов), зародившейся в конце 12 в. в Лионе. Вальденсы призывали к «евангельской бедности», к аскетизму; выступали против католической церкви, отвергали необходимость духовенства как особой категории.

98 Уиклифиты — последователи Джона Уиклифа (между 1320 и 1330-1084), англ, реформатора, идеолога бюргерской ереси. Предшествовали Реформации. Лолларды — народные проповедники, участники антикатолического крестьянско-плебейского движения в Англии и др. странах Западной Европы (впервые появились в Антверпене в нач. 14 в.) Анабаптисты (от греч., ana-baptizo — вновь нагружаю, т. е. крещу вторично) (перекрещенцы) — участники народно-радикального сектантского движения эпох Реформации и 16 в., гл. образом в Германии, Швейцарии, Нидерландах.

99 Мидас — царь Фригии в 738-696 до н.э. Согласно греч. мифу Мидас был наделен Дионисом способностью обращать в золото все, к чему бы он ни прикасался. (Прим. ред.)

100 Герой одноименной пьесы «Ион Габриэль Боркман» (1896 г.) норвежского драматурга Генрика Ибсена (1828-1906) (Прим. ред.)

101 Сэр Джайлз Оверрич — персонаж пьесы английского драматурга Филиппа Мессинджера (1583-1640) «Новый способ платить старые долги», старый ростовщик и скряга. (Прим. пер.)

102 Майер (Mayer) Юлиус Роберт (1814-1878) — нем. естествоиспытатель и врач, первым сформулировал закон сохранения энергии (эквивалентности механической работы и теплоты) и теоретически рассчитал механический эквивалент теплоты (1842). (Прим. ред.)

103 Торндайк Эдуард (1874-1949) — амер. психолог, разработавший методику исследования поведения животных при помощи «проблемных клеток» (клеток с сектором, механизм которого должно «открыть» само животное), а также сформулировавший закон «проб и ошибок». (Прим. ред.)

104 Перевод Ф.А. Петровского.

105 В это время Миланским герцогством правил герцог Сфорца. (Прим. ред.)

106 Винер (Wiener) Норберт (1894-1964) — американский ученый, сформулировавший осн. положение кибернетики. Силард (Сцилард) (Szilard) Лео (1898-1964) — венгерский физик, работавший в Германии, Великобритании и США. Выступали за запрещение ядерных испытаний, хотя, например Сцилард имел прямое отношение к созданию первого ядерного реактора и определению критической массы 235 U. (Прим. ред.)

107 Реальгар [франц. realgar] — минерал, сернистый мышьяк, хрупкий, оранжево-красного цвета, часто пылевидный; ядовитый; применяется для получения мышьяка и его соединений. (Прим. ред.)

108 Кларк Кент (1903-1983) — известный англ, историк искусства, директор лондонской Национальной галереи, снискавший широкую известность благодаря циклу телевизионных лекций «Цивилизации». Его книга «Готическое Возрождение» выдержала около 10 переизданий. (Прим. ред.)

109 Агрикола (Agricola) (наст. фам. Бауэр) (1494-1555) — нем. ученый, впервые обобщивший опыт горно-металлургического производства. Трактат «О горном деле...» (1550, 12 книг, изд. 1556) до 18 в. служил основным пособием по геологии, горному делу и металлургии. (Прим. ред.)

110 Нарамсин (Нарам-Суэм) — царь Аккада ок 2236-2200 до н.э. В Лувре хранится памятник аккадского искусства — стела в честь похода Нарамсина против племени луллубеев. Ашшурбанипал — царь Ассирии 1669 — ок 633 до н.э. (Прим. ред.)

ПОДПИСИ К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

В оформлении форзаца, титула и шмуцов частично использованы фотографии из вклейки оригинала, подписи к которым по главам приводятся ниже.

0. Форзац, контртитул, титул - Представления жизни.

Палеолитическое искусство охватывает период, длившийся почти двадцать тысяч лет: это вчетверо дольше того промежутка времени, в течение которого существуют исторические цивилизации. Воспринимать его различные проявления как образцы некой единой палеолитической культуры было бы нелепо - тем более еще и потому, что их датировка и даже хронологическая последовательность часто так и остаются неясными. Однако можно выделить две главные темы, присущие этому искусству: не важно, изображает ли оно подвижные или статичные фигуры, процарапаны ли они на костяных орудиях, вырезаны ли в форме маленьких переносных изваяний, или монументальными рисунками нанесены на поверхность грубых стен и естественных сводов пещеры. Первая тема - это мощь и изящество животных, на которых различные первобытные народы охотились или ставили западни, - бизона, шерстистого мамонта, оленя, лошади и каменного козла; а вторая - это чудо и тайна пола, сосредоточенная в женских детородных органах. Животные, на которых велась охота, служили источником пищи, одежды, материала для орудий и украшений, средоточием всеобщего труда и наиболее заметной чертой природного окружения. Они являлись одновременно средством физического выживания и действующей силой психологического могущества благодаря жертвенному пролитию крови; не в последнюю очередь, были они и повседневными спутниками человека, чьи повадки в размножении и кормлении охотник тщательно изучал. Животные занимали в сознании палеолитического охотника такое же важное место, какое занимает в сознании современного человека механическая энергия, воплощенная в ружьях, автомобилях, самолетах, ракетах и автоматических машинах. Мы можем лишь гадать - почти не надеясь попасть в точку, - о том, чту все эти образы значили для последующих поколений палеолитических народов. Однако открытие зрелой наскальной живописи в пещерах Альтамиры ознаменовало новую эру в изучении ориньякского и мадленского человека, - доказав, что у него имелся не просто досуг для занятия искусством, но и амбиции, страсти и устремления, соизмеримые с нашими собственными.

1: В начале

Начиная с эпохи существования пекинского человека (около пятисот тысяч лет назад), пещеры служили и чревом, и могилой человеческой культуры. По всему миру пещеры и гроты становились священными местами, где совершились торжественные церемонии и чтилась память умерших. Храм Шивы в Элефанте (ок. VIII в. н.э.) один из многих образцов храмов и статуй, вырубленных прямо в горе в Индии, - повторяет древний порядок размещения символов.

2: Мир сновидений

Человек долгое время продолжал сознавать двойственную природу сновидений - звериную и божественную одновременно. Для подтверждения этого нельзя найти лучшего примера, чем Изенгеймский алтарь работы Маттиаса Грюневальда; на одной створке изображен распростертый Святой Антоний, осаждаемый дьявольского обличья видениями, которые символизируют похоти, желания, страхи, ненависть, явившиеся отчасти из дочеловеческого прошлого человека; а на другой створке Христос в сияющем солнечном нимбе воплощает появление человеческого и божественного начала, символически высвобожденного из каменной гробницы, из плена схвативших его жестоких, но погруженных в летаргический сон врагов. Створки Изенгеймского алтаря, Кольмар, кисти Маттиаса Грюневальда.

3: Предки, боги, маски

Среди демонов, духов, незримых сил и богов, окружавших древнего человека, почти повсеместно чувствуется постоянное присутствие Предков - или в виде призраков, или резных идолов (верхнее фото). Следуя советам предков, придерживаясь их обычаев, послушно идя по их стопам, племя могло быть уверено, что останется в безопасности. Строгое подчинение традиции являлось абсолютной необходимостью, так как даже малейшее отступление могло порвать цепь культурной преемственности.

Однако общественные установления «примитивных» народов зачастую оказывались не менее угнетающими и оглупляющими, чем сегодняшние технические церемониалы и научный эксгибиционизм. Маска, возможно, появилась как приспособление, позволявшее быстро изменить внешность или поменяться ролями. Могущественное абстрактное изображение сверхъестественного существа предвосхищает некоторые из фантазий К.С. Льюиса или Олафа Стэплдона: замечательное изображение - правдоподобное вплоть до рудиментарных ножек - Большого Мозга! Подобные формы, часто называемые «примитивными», в действительности знаменуют заключительные стадии чрезвычайно сложной по своему устройству племенной культуры. На снимке группа соплеменников под зонтикообразной маской, изображающей священное существо, которую вместе надевают посвящаемые в таинства новички. Ангорам, Новая Гвинея.

4: Знаки и символы

Символическое изображение кисти руки появилось на стенах пещер во всем мире раньше, чем лицо, причем иногда было видно, что один или несколько суставов пальцев отрублены в знак священной жертвы. Представлены в пещерном искусстве и более отвлеченные знаки, получившие сомнительное название «крышеобразных», - и по-разному толковавшихся как изображения хижин, ловушек, загонов для животных. Однако сомкнутые ряды точек и «чертежи», похожие на какие-то математические обозначения, были истолкованы как сексуальные символы. Сколь бы зыбким ни было такое объяснение, эти знаки, несомненно, не только указывают на наличие абстрактного мышления, но и являются ранними следами длительных подсчетов. Отвлеченные знаки, иногда называемые «крышеобразными». Пещера Кастильо (Испания, Сантандер).

5: Прельщения пола

Некоторые из древнейших произведений палеолитического искусства намного совершеннее - и в техническом, и в эстетическом отношении, - чем подобные же изображения, выполненные десятками тысяч лет позднее представителями азильской, халафийской и кикладской культур. Подчеркнутое внимание к половым органам и вторичным половым признакам вроде ягодиц, выказанное, например, в так называемых «вечерах» из Виллендорфа или Леспюг, порой служило поводом для голословного сближения этих произведений со схожими внешне предметами культа позднейших религий «БогиниМатери». Более благоразумно было бы истолковывать такие фигуры, наряду с обособленными изображениями вульв и фаллосов, которые нередко находили неподалеку, - как проявления положительного осознанного интереса к полу - и, возможно, к сексуальным ритуалам. Однако женщина из пещеры Лоссель (Художественный музей Бордо), вырезанная в каменной глыбе, держит в руке бизоний рог, а рог сам по себе с давних пор служит в Италии сексуальным символом, например, в насмешливом прозвище обманутого мужа - «рогоносец». Сочетание рога в форме полумесяца и очертаний женского тела вновь появляется в облике египетской лунной богини Хатхор; возможно, это указывает на ранний интерес к астрономии. А это, в свою очередь, делает более правдоподобным мнение Маршака (Магshack, А. On Early Calendars. In Science: November 7, 1964), который увидел в пометках на множестве палеолитических костей и проколотых цилиндрах лунный календарь (см. Библиографию). Такого рода знаки говорят о способности к терпеливым и упорядоченным наблюдениям, сопоставимой с эстетическими достижениями в палеолитическом искусстве.

6: Неолитическое хозяйство

Образование деревенских поселений, некогда считавшееся прямым результатом «сельскохозяйственной революции», на самом деле началось на гораздо более ранней стадии. На юге России были раскопаны остатки палеолитических жилищ и очагов, которые, пожалуй, на десять тысяч лет старше Джармо или Иерихона. Раскопки совместной турецко-американской экспедиции в Чайёню в Турции (эту местность впервые открыл для археологии Рафаэль Пампелли в 1904 году), по-видимому, указывают на то, что теперь начальную стадию производства пищи следует отнести к еще более раннему периоду, наступившему приблизительно 11 000 лет назад. Кроме того, сделанные там находки - древнейшие металлические изделия, относящиеся примерно к 9 ООО г. до н.э., в том числе и булавки, сделанные, видимо, из холодной кованой меди, - еще больше размывают проводившиеся прежде границы между каменным и медно-бронзовым веками. Эти новые датировки делают более понятным раннее возникновение Иерихона и поселения в Чатал-Хююке. Найденные в окрестностях кости диких овец, козлов и свиней, возможно, указывают на рано начавшееся здесь смешанное земледелие. В тропических краях «неолитическое» земледелие - основу которого составляли рис, таро, ямс, хлебное дерево и кокос, - представляло уже иную картину. У неолитической культуры, опиравшейся на надежный источник пропитания и постоянство места обитания, было, наверное, шесть тысячелетий для того, чтобы распространиться по всему свету с помощью маленьких независимых и сравнительно самодостаточных общин, прежде чем начались какие-либо попытки объединить их деятельность, повысить темп производительности или изъять излишки производства путем принуждения или покорения в пользу правящего сословия. На снимке, раскопки в Чайёню ведут турецкие, арабские и американские археологи; один из начальников работ - Роберт Дж. Брейдвуд из Чикагского Восточного института.

7: Птицы, песни и цветы

Расцвет неолитического земледелия весьма удачно символизирует разнообразие птичьей жизни - причем не где-нибудь на берегу реки или канала, а в болотах и на возделанных полях, где они поедали насекомых, столь часто устраивавших набеги на урожай. Такое восхищение птицами носило одновременно и эстетический, и практический характер: как и в сегодняшней Италии, даже самые мелкие птички были желанными «гостьями» на крестьянском столе. Египтянин Одубон, нарисовавший сценку, был зорким наблюдателем: орнитолог узнает здесь удода, трех сорокопутов и горихвостка. Птицы на акации. Гробница Хнумхотепа П. Ок. 1920-1900 гг. до н.э.

8: Мегамашины в действии

Ассирийцы сооружают насыпь для строительства дворца. Обратите внимание, какие фризы образуют ряды воинов. И надсмотрщики, и простые воины служили важнейшими деталями мегамашины.

9: Достижения мегамашины

Великая Китайская стена, построенная в III веке до н.э. для защиты от монгольских захватчиков, распростерлась на полторы тысячи миль в длину по пересеченной местности, свидетельствуя о невероятном могуществе строительной мегамашины.

10: «Цивилизованное» разрушение

Ассирийцы - как позднее монголы и ацтеки - славились своей бессмысленной страстью к разрушению и хитроумным садизмом. Однако уничтожение Гаману лишь предвосхитило на скромном уровне психические атаки и бесчеловечные методы массовых расправ современных правительств, гордо именующих себя «цивилизованными» . Мраморная плита: Разграбление Гаману, Куюнджик.

11: Ремесло и человеческий масштаб

Несмотря на престиж мегатехники, малые искусства и ремесла тоже распространялись вширь и вглубь, и владевшие ими мастера накапливали навыки, совершенствовали традиционные методы, использовали местные ресурсы, приспособлялись к местным условиям, устанавливали стандарты ремесленного качества и изобретали бесконечное множество новых образцов товара. Большинством ремесел занимались дома или в усадьбе, распределяя обязанности в зависимости от возраста, умения и силы, и причем все участники несли личную ответственность за свою часть работы.

Эти японские изображения типично «средневековых» ремесел, приписываемые художнику Ёсинобу Кано (ок. 1620-1630 гг.), были созданы приблизительно в ту же самую пору, что и сходные по сюжету европейские гравюры на дереве Йоста Аммана и других. Вся эта серия отмечена редкостным социологическим чутьем: здесь показаны не только работники, материалы и трудовые процессы, но и домашнее окружение. Только отсутствие лишнего пространства мешает мне показать разнообразие индивидуальных жилищ - от скромной хижины плетельщика циновок с ветхой соломенной крышей до изысканных и удобных помещений для занятия привилегированными ремеслами - золотой лакировкой, вышивкой, изготовлением доспехов, мечей, - которые служили главным образом нуждам военной аристократии. Ткачество и прядение. Обратите внимание на разный возраст работниц - от пожилой прядильщицы до девочки, сматывающей нить. Фрагменты живописи из Китаина, буддистского храма в Кавагойе.

12: Подземная механизация

Ряд изобретений, сделавших возможным добычу руды на большой глубине, расчистил путь для крупных технических открытий последних пяти столетий. Железная дорога, подземка, механический лифт, паровой двигатель, кондиционер, искусственное освещение, все это имеет свои корни в практике горного дела. Иллюстрация демонстрирует замкнутую автоматизированную систему, не нуждающуюся в рабочих, благодаря которой водяная мельница присоединяется к насосной системе для откачки подземных вод. На рисунке колесо водяной мельницы и насос для автоматического дренажа шахты. Из сочинения Агриколы «De Re metallica», 1546 (см. Библиографию).

БИБЛИОГРАФИЯ

Agricola, Georgius (Dr. Georg Bauer). De Re Metallica. First edition: 1546. Translated by Herbert C. and Lou H. Hoover. Dover edition. N.Y.: 1950. Aldred, Cyril. The Egyptians. N.Y.: 1961.

Aldrich, Charles Roberts. The Primitive Mind and Modern Civilization. N.Y.: 1931. Al-Jazari. См. Coomaraswamy. Ames, Adelbert. См. Cantrill, Hadley.

Ames, Oakes. Economic Annuals and Human Cultures. Cambridge: 1939.

Anderson, Edgar. Plants, Man and Life. Boston: 1952. The Evolution of Domestication. См. Tax, Sol (editor).

Anshen, Ruth (editor). Language: An Enquiry into Its Meaning and Function. N.Y.: 1957.

Ardrey, Robert. African Genesis: A Personal Investigation into the Animal Origins and Nature of Man. N.Y.: 1961.

Armstrong, E. A. Bird Display and Behaviour. London: 1947. Atkinson, R. J. C. Neolithic Engineering. In Antiquity: December 1961. Bacon, Roger. Thе Opus Major. 2 vols. Translated by Robert B. Burke. Philadelphia: 1928.

Bartholomew, George A., Jr., and J. B. Birdsell. Ecology and the Protohominids. Cm. Howells, William (editor).

Bates, Marston. Where Winter Never Comes: A Study of Man and Nature in the Tropics. N.Y.: 1952. The Forest and the Sea: A Look at the Economy of Nature and the Economy of Man. N.Y.: 1960.

Beckmann, J. History of Inventions, Discoveries, and Origins. 1 vols. London: 1846. German title: Beitrage zur Geschichte der Erfundungen. 5 vols. Leipzig: 1783-1788.

Benedict, Ruth. Patterns of Culture. Boston: 1934.

Bergounioux, R. P. La Préhistoire etses Problémes. Paris: 1958.

Berndt, Ronald M., and Catherine H. The World of the First Australians: An Introduction to the Traditional Life of the Australian Aborigines. N.Y.: 1954.

Bibby, Geoffrey. The Testimony of the Spade. N.Y.: 1956.

Biderman, Albert D., and Herbert Zimmer (editors). The Manipulation of Human Behavior N.Y.: 1961.

Birket-Smith, Kaj. Primitive Man and His Ways: Patterns of Life in Some Native Societies. London: 1960.

Bloch, Marc. Feudal Society. 2 vols. Chicago: 1961.

Boas, Franz. The Mind of Primitive Man. N.Y.: 1911; Primitive Art. First edition. N.Y.: 1927.

Bowra, C. M. (Sir Maurice). Primitive Song N.Y.: 1962.

Brach, Jacques. Conscience et Connaissance: étude sur les étres artificiels, les animaiux et les humains. Paris: 1957.

Braidwood, Robert J. Prehistoric Men. Chicago: 1961.

Braidwood. Robert J., and Gordon R. Willey (editors). Courses Toward Urban Life: Archaeological Considerations of Some Cultural Alternatives. Chicago: 1962. Bramson. Leon, and George W. Goethals (editors). War: Studies from Psychology, Sociology, Anthropology. N.Y.: 1964.

Breasted James Henry. Development of Religion and Thought in Ancient Egypt N.Y.: 1912. A History of Egypt from the Earliest Times to the Persian Conquest. N.Y.: 1905; The Dawn of Conscience. N.Y.: 1933.

Breuil, Henri, and Raymond Lantier. Les Hommes de la Pierre Ancienne (paleolithique el mésolithique). Paris; 1951.

Breuil, H., et al. The Art of the Stone Age: Forty Thousand Years of Rock Art. N.Y.; 1961.

Brumbaugh, R. S. Ancient Greek Gadgets and Machines. N. Y.; 1966.

Bucher, Karl. Arbeit und Rhythmus. Sixth improved and enlarged edition. Leipzig: 1924.

Bushnell, G. H. S. Ancient Arts of the Americas. N.Y.: 1965.

Butzer, Karl W. Environment and Archaeology: An Introduction to Pleistocene Geography. London; 1964.

Caillois, Roger. Man and the Sacred. Glencoe, 111.; 1959. Cantrill, Hadley. The Morning Notes of Adelbert Ames, Jr., including a correspondence with John Dewey. New Brunswick, N. J.: 1960. Cassirer, Ernst. Language and Myth. N.Y.; 1946. The Philosophy of Symbolic Forms. Vol. I: Language. New Haven; 1953. Catlin, George. Episodes from Life Among the Indians and Last Rambles. Edited by Marvin C. Ross. Norman, Okla.; 1959.

Chapuis. Alfred. Les Automates dans les oeuvres d'imagination. Neuchátel; 1947.

Chapuis. Alfred, and Edmond Droz. Les Automates: figures artificielles d'hommes et d'animaux: histoire et technique. Neuchatel; 1948.

Childe. V. Gordon. What Happened in History. Harmondsworth; 1941; Social Evolution. N.Y.: 1951; The Dawn of European Civilization. N.Y.; 1958.

Clark, Grahame. Prehistoric Europe: The Economic Basis. London; 1952; Archaeology and Society. London; 1939; World Prehistory: An Outline. Cambridge; 1961; Prehistory and Human Behavior. In Proceedings of the American Philosophical Society. Philadelphia; April 22, 1966; The First Half-Million Years. См. Piggott, Stuart (editor). Clark, Grahame, and Stuart Piggott. Prehistoric Societies. N.Y.; 1965. Clark, Wilfred Edward Le Gros. Antecedents of Man. London; 1960. Clarkson, J. D., and T. C. Cochran. War as a Social Institution. N.Y.; 1941. Cole, Sonia. The Neolithic Revolution. London; 1963. The Prehistory of East Africa. N.Y.; 1963.

Cook, James. The Journals of Captain James Cook. 4 vols. Edited by J. C. Beaglehole. London; 1955.

Coomaraswamy, Ananda K. The Treatise of Al-Jazari on Automata. Museum Fine Arts. Boston; 1924.

Cornaro, Luigi. Discourse on a Sober and Temperate Life. N.Y.: 1916. Coulton, G. C. Medieval Panorama: The English Scene from Conquest to Reformation. Cambridge; 1939.

Count, E. W. Myth as World View: A Biosocial Synthesis. См. Diamond, Stanley (editor).

Cressman, L. S. Man in the New World. См. Shapiro, Harry L. (editor).

Critchley, Macdonald. The Evolution of Man's Capacity for Language. См. Tax, Sol (editor).

Dart, Raymond A. (with Dennis Craig). Adventures with the Missing Link. N.Y.: 1959.

Darwin, Charles. The Voyage оf the Begle. London: 1845. The Expression of Emotion in Animals. London: 1872.

Daumas, Maurice (director). Histoire Générale des Techniques. Tome I. Les origines de la civilisation technique. Paris: 1962.

Davis, Emma Lou, and Sylvia Winslow. Giant Ground Figures of the Prehistoric

Deserts. In Proceedings of the American Philosophical Society: February 18, 1965

De Beer, Gavin. Genetics and Prehistory. Cambridge: 1965.

De Morgan, Jacques. Prehistoric Man: A General Outline of Prehistory. N.Y.: 1925.

Derry, T. M., and Trevor I. Williams. A Short History of Technology: From the Earliest Times to A. D. 1900.

De Terra, Helmut. Humboldt: The Life and Times of Alexander von Humboldt: 1769-1859. N.Y.: 1955.

Diamond, A. S. The History and Origin of Language. N.Y.: 1959.

Diamond, Stanley (editor). Culture in History: Essays in Honor of Paul Radin. N.Y.: 1960.

Dobzhansky, Theodosius. Mankind Evolving: The Evolution of the Human Species. New Haven: 1962.

Donovan, J. The Festal Origin of Human Speech. In Mind: Oct. 1891-July 1892,

Driver, Harold E. Indians of North America. Chicago: 1961.

Dubos, Rene. The Torch of Life. Continuity in Living Experience. N.Y.: 1962.

Du Brul, E. Lloyd. Evolution of the Speech Apparatus. Springfield: 1958.

Eccles, J. The Neurophysiological Basis of Mind. Oxford: 1953.

Eco, Umberto, and G. B. Zorzol. The Picture History of Invention: From Plough to Polaris. Milan: 1961. N.Y.: 1963.

Edwards, I. E. S. The Pyramids of Egypt. Harmondsworth: 1947.

Eiseley, Loren C. Fossil Man and Human Evolution. In Thomas, William L., Jr., Yearbook of Anthropology. N.Y.: 1955.

Eliade, Mircea. Patterns in Comparative Religion. N.Y.: 1958; The Sacred and the Profane: The Nature of Religion. N.Y.: 1959; The Forge and the Crucible. N.Y.: 1962; The Prestige of the Cosmogonic Myth. In Diogenes: Fall 1958.

Elkin, A. P. The Australian Aborigines. N.Y.: 1964.

Erman, Adolf Life in Ancient Egypt. Translation. N.Y.: 1894; The Ancient Egyptians: A Sourcebook of Their Writings. London: 1927.

Etiemble. The Written Word London: 1961.

Etkin, William (editor). Social Behavior and Organization Among Vertebrates. Chicago.: 1964.

Evans-Pritchard, E. E. The Institutions of Primitive Society. Oxford: 1954. Feldhaus, Franz Maria. Ruehmesblaetter der Technik. Leiplig. 1926. Technik der Antike und des Mittelallers. Potsdam: 1931. Finley, M. I. Between Slavery and Freedom. In Comparative Studies in Society and History. The Hague: April 1964.

Finley, М. I. (editor). Slavery in Antiquity: Views and Controversies. London: 1948;

Fleure, Herbert John, and Harold Peake. Times and Places. Oxford: 1956. Forbes, R. J. Studies in Ancient Technology. 5 vols. Leiden: 1955. Forde, C. Daryll. Habitat. Economy, and Society: A Geographical Introduction to Ethnology. London: 1945.

Frankfort, Henri. Kingship and the Gods: A Study of Ancient Near Eastern Religion as the Integration of Society and Nature. Chicago: 1948; The Birth of Civilisation in the Near East. Bloomington, Ind.: 1954.

Frankfort, Henri, John Wilson, Thorkild Jacobsen, et al The Intellectual Adventure of Ancient Man: An Essay on Speculative Thought in the Ancient Near East. Chicago: 1946.

Frazer, James George. The Golden Bough: A Study in Magic and Religion. 1 vol. abridged edition. N.Y.: 1942; Magical Origin of Kings. London: 1920.

Freud, Sigmund. Totem and Taboo: Resemblances Between the Psychic Lives of Savages and Neurotics. N.Y.: 1918.

Frobenius, Leo. Kulturgeschichte Afrikas: Prolegomena zu Einer Historischen Gestaltlehre. Zurich: 1933.

Fromm, Erich. The Forgotten Language: An Introduction to the Understanding of Dreams, Fairy Tales, and Myths. N.Y.: 1951.

Fuhrmann, Ernst. Grundformen des Lebens: Biologisch-Philosophische Schriften. Heidelberg: 1962.

Gantner, Joseph. Leonardos Visionen von der Sintflut vom Untergang der Welt. Bern: 1958.

Garrod, D. A. E. Environment, Tools and Man. Cambridge: 1946.

Geddes, Patrick. An Analysis of the Principles of Economics. Part I. London: 1885.

Gennep, Arnold van. Les Rites de Passage. Paris: 1909.

Gerard, Ralph W. Brains and Behavior. См. Spuhler, J. N. (editor).

Gesell, Arnold. Wolf Child and Human Child: being a narrative interpretation of the life history of Kamala, the Wolf Girl. N.Y.: 1940.

Giedion, Sigfried. The Eternal Present: A Contribution on Constancy and Change. The Beginnings of Art. Part I, Vol. 6. N.Y.: 1962. The Beginnings of Architecture. Part II, Vol. 6. N.Y.: 1964.

Gille, Bertrand. Esprit et Civilisation Techniques au Moyen Age. Paris: 1952. The Renaissance Engineers. London: 1965