Категории:

АстрономияБиология

География

Другие языки

Интернет

Информатика

История

Культура

Литература

Логика

Математика

Медицина

Механика

Охрана труда

Педагогика

Политика

Право

Психология

Религия

Риторика

Социология

Спорт

Строительство

Технология

Транспорт

Физика

Философия

Финансы

Химия

Экология

Экономика

Электроника

Мах. 2,5 балла] Соотнесите систематические группы растений (А–Б) с их признаками (1–5)

Задания муниципального этапа XXXI Всероссийской олимпиады школьников по биологии. Московская область – 2014-15 уч. год

Класс

Часть 1.Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только одного ответа из четырех возможных. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 30

Часть 1.Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только одного ответа из четырех возможных. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 30

(по 1 баллу за каждое тестовое задание). Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и правильным, укажите в матрице ответов.

1. Мицелий не имеет клеточных перегородок у гриба:

а) мукора;

б) пеницилла;

в) головни;

г) трутовика.

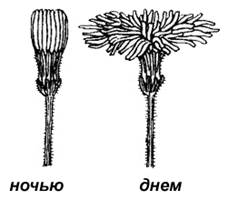

2. Рисунок справа иллюстрирует пример проявления у растений жизненного свойства:

а) обмен веществ;

б) размножение;

в) движение;

г) рост.

3.  Заросток папоротника Щитовника мужского имеет вид:

Заросток папоротника Щитовника мужского имеет вид:

а) комочка;

б) сердцевидной пластинки;

в) нити;

г) улиткообразно закрученного листа.

4. Растение, изображенное на рисунке справа

относится к семейству:

а) Розоцветные;

б) Губоцветные;

в) Лилейные;

г) Пасленовые.

5. Стержневая корневая система характерна для:

а) подсолнечника;

б) лука;

в) пшеницы;

г) подорожника.

6. У папоротника щитовника мужского (Dryopteris filix-mas) гаметы образуются путем:

а) образуются путем только мейоза;

б) образуются путем только митоза;

в) образуются путем как митоза, так и мейоза;

г) никогда не образуются, а в размножении участвуют только споры.

7. Наиболее крупная систематическая категория в которую объединяют высшие растения:

а) вид;

б) класс;

в) царство;

г) отдел.

8. Если сравнить агротехнические приемы окучивание и пикировку, то можно утверждать, что:

а) при окучивании удаляется верхушка главного корня, а при пикировке удаляются боковые корни;

б) после пикировки усиленно растет главный корень вглубь почвы, а после окучивания – растут боковые и придаточные корни.

в) при окучивании присыпают почву к стеблю растения, а при пикировке удаляют верхушку главного корня.

г) при окучивании удаляют верхушку главного корня растения, а во время пикировки присыпают почву к стеблю растения, что дает усиленный рост придаточных корней.

9.  На рисунке справа изображены некоторые типы крон деревьев. Крона плакучей формы представлена под номером:

На рисунке справа изображены некоторые типы крон деревьев. Крона плакучей формы представлена под номером:

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4.

10. Формула цветка Ок6Т6П1 характерна для семейства:

а) пасленовых;

б) злаковых;

в) лилейных;

г) мотыльковых (бобовых).

11. К длиннокорневищным растениям относят:

а) костер безостый и пырей ползучий;

б) горошек мышиный и костер безостый;

в) горошек мышиный и пырей ползучий;

г) все перечисленное верно.

12. Голосеменные растения, имеющие чешуевидные листья:

а) лиственница;

б) секвойя;

в) эфедра;

г) гинкго.

13. К грибам-паразитам относят:

а) опенок летний;

б) опенок осенний;

в) опенок луговой;

г) шампиньон.

14. Возбудители заболеваний человека не встречаются среди:

а) лишайников;

б) водорослей;

в) простейших;

г) грибов.

15. Нектарники, располагающиеся в виде диска или кольца у основания завязи, имеются у растений семейства:

а) гвоздичные;

б) маревые;

в) пасленовые;

г) астровые.

16. Эндосперм в семени голосеменных растений образован клетками:

а) только гаплоидными;

б) гаплоидными на раннем этапе формирования семени, а после созревания диплоидными;

в) только диплоидными;

г) только триплоидными.

17.  Стеблевое (побеговое) происхождение имеют колючки у:

Стеблевое (побеговое) происхождение имеют колючки у:

а) кактуса;

б) белой акации;

в) чертополоха;

г) лимона трехлисточкового.

18. Регенерация тела у гидр происходит при помощи клеток:

а) железистых;

б) промежуточных;

в) вставочных;

г) стрекательных.

19.  На рисунке справа представлены различные представители членистоногих.

На рисунке справа представлены различные представители членистоногих.

Насекомые представлены под номерами:

а) 2 и 3;

б) 4 и 5;

в) 5 и 6;

г) 1, 4 и 6.

20. Кровососами являются личинки у таких членистоногих, как:

а) тараканы;

б) иксодовые клещи;

в) блохи;

г) мухи-жигалки.

21. Ротовой аппарат насекомого, изображенный на рисунке справа:

а) грызуще-лижущий;

б) колющий;

в) жалящий;

г) сосущий.

22.  У изображенного на рисунке справа членистоногого животного первая пара ротовых придатков, соответствующая первой паре антенн ракообразных, называется:

У изображенного на рисунке справа членистоногого животного первая пара ротовых придатков, соответствующая первой паре антенн ракообразных, называется:

а) максиллы;

б) мандибулы;

в) хелицеры;

г) педипальпы.

23. В случае нападения хищной рыбы на осьминога последний:

а) приобретает маскирующую окраску и затаивается;

б) приобретает яркую предупреждающую окраску и принимает угрожающую позу;

в) выбрасывает облако чернильной жидкости и спасается бегством;

г) всегда нападает сам, нанося ядовитый укус роговым клювом.

24. Из перечисленных животных к членистоногим не относится:

а) трубочник;

б) палочник;

в) ручейник;

г) мокрица.

25. Можно утверждать, что у трехиглой колюшки большую заботу о потомстве проявляет:

а) самец;

б) самка;

в) оба родителя;

г) забота отсутствует.

26.  В дуплах деревьев гнездится:

В дуплах деревьев гнездится:

а) зимородок;

б) козодой;

в) гоголь;

г) зяблик.

27. На рисунке представлен скелет позвоночного животного.

В его строении нельзя обнаружить:

а) черепную коробку;

б) грудную клетку;

в) шейные позвонки;

г) ребра.

28. Согласно результатам генетического анализа диким предком домашней кошки

являются, как минимум, пять представительниц одного из подвидов:

а) европейской кошки;

б) лесной кошки;

в) камышовой кошки;

г) китайской кошки.

29. Птицами, имеющими птенцовый тип развития, являются:

а) овсянка, горлица, зеленый дятел;

б) мухоловка-пеструшка, перепел, галка;

в) скворец, зимородок, куропатка;

г) бекас, жаворонок, садовая славка.

30. Морские змеи способны много часов находиться под водой благодаря:

а) большому запасу воздуха в легких и замедленному обмену веществ;

б) кожному дыханию;

в) дыханию с помощью наружных жабр;

г) дыханию через слизистую оболочку глотки.

Часть 2.Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из четырех возможных, но требующих предварительного множественного выбора. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 10 (по 2 балла за каждое тестовое задание). Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и правильным, укажите в матрице ответов.

1. Камбий отсутствует в стеблях:

1) кукурузы;

2) берёзы;

3) драцены;

4) финиковой пальмы;

5) сосны.

а) 1, 2, 3;

б) 1, 2, 4;

в) 1, 3, 4;

г) 2, 3, 4;

д) 2, 3, 5.

2. Цветок – генеративный орган растения, который обеспечивает:

1) образование мужских половых клеток - сперматозоидов;

2) образование женских половых клеток - яйцеклеток;

3) процесс оплодотворения;

4) рост апикальной меристемы;

5) развитие женского гаметофита.

а) 1, 2, 4;

б) 1, 3, 5;

в) 2, 3, 4;

г) 2, 3, 5;

д) 3, 4, 5.

3. Грибы с животными сближают признаки:

1) единственный задний жгутик у подвижных клеток;

2) автотрофный тип питания;

3) запасают гликоген;

4) способность к неограниченному росту;

5) наличие хитина.

а) 1, 2, 3;

б) 1, 2, 4;

в) 1, 3, 5;

г) 2, 3, 4;

д) 2, 3, 5.

4. По мере старения листьев происходит:

1) разрушение хлорофилла;

2) накопление каротиноидов и антоциана;

3) разрушение кристаллов оксалата кальция;

4) повышение интенсивности дыхания;

5) снижение интенсивности фотосинтеза.

а) 1, 2, 3;

б) 1, 2, 5;

в) 1, 3, 4;

г) 1, 3, 5;

д) 2, 3, 4.

5. Печень имеется в пищеварительной системе у:

1) ракообразных;

2) паукообразных;

3) многоножек;

4) насекомых;

5) моллюсков.

а) 1, 2, 3;

б) 1, 2, 5;

в) 1, 3, 4;

г) 1, 3, 5;

д) 2, 3, 4.

Часть 3.Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым из которых следует либо согласиться, либо отклонить. В матрице ответов укажите вариант ответа «да» или «нет». Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 10 (по 1 баллу за каждое тестовое задание).

1.Окраска красных водорослей является приспособлением к фотосинтезу.

2.Растения не способны усваивать свободный азот.

3.Партеногенетические самки тли всегда бескрылы, а размножающиеся половым путем – крылаты.

4.У веслоногого рачка циклопа есть только один фасеточный глаз.

5.У некоторых моллюсков кишечник проходит сквозь сердце.

6.Нематоды лишены способности к регенерации.

7.У различных сумчатых животных выводковая сумка может располагаться как на животе, так и на спине, и открываться вперед или назад.

8.Первые крокодилы были сухопутными рептилиями.

9.При сильном похолодании некоторые птицы могут впадать в спячку.

10.Только что отложенное яйцо легче уже насиженного яйца с развитым зародышем.

Часть 4.Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 5. Заполните матрицы ответов в соответствии с требованиями заданий.

мах. 2,5 балла] Соотнесите систематические группы растений (А–Б) с их признаками (1–5).