ХИРУРГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ПЕРЕЛОМОВ

ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТЕЙ

Выделяют три вида типичных переломов верхней челюсти (рис. 10.35). При первом, нижнем, типе (Ле Фор I) линия перелома чаще всего проходит от основания грушевидного отверстия до бугра верхней челюсти, чуть выше гайморовой пазухи, заканчиваясь за третьим большим коренным зубом. Этот тип является наиболее легким.

Второй, средний, тип (Ле Фор II) характеризуется тем, что в линию перелома включены корень носа, внутренняя стенка глазницы, нижний край глазницы, альвеолярный отросток до крыловидного отростка клиновидной кости. При этом возникает перелом перегородки носа.

Третий, верхний, тип (Ле Фор III) перелома наиболее тяжелый. Линия перелома второго типа дополняется от заднего края нижней глазничной щели переломом наружного края глазницы, лобно-скулового шва, бугра верхней челюсти и крыловидных отростков клиновидной кости. Одновременно обычно ломается и скуловая дуга. Иногда имеются повреждения основания черепа.

Перелом верхней челюсти может произойти по срединной линии. В этом случае разъединяются обе ее половины. Такой вид перелома может сопровождаться контузией или сотрясением мозга.

Характер переломов нижней челюсти зависит от силы и направления травмирующего фактора (рис. 10.36). На смещение отломков влияет действие тяги прикрепленных к нижней челюсти мышц. При помощи двустороннего связочно-суставного аппарата и мышц нижняя челюсть соединяется с основанием черепа. Таким образом образуется

своеобразный замкнутый костный круг, состоящий из тела и ветвей нижней челюсти и основания черепа. В силу своей дугообразной формы нижняя челюсть обладает определенной упругостью (элас- тичностью), поэтому травмирующее воздействие чаще всего вызывает перелом этой кости на более выраженных изгибах ее контура.

При несимметричном приложении двух травмирующих сил на боковые поверхности тела нижней челюсти образуется непрямой перелом в области клыка и шейки суставного отростка.

При нанесении удара на малом участке подбородка спереди назад и несколько книзу в состоянии приоткрытого рта может возникнуть непрямой перелом суставных отростков или прямой перелом непосредственно в месте приложения силы. Если удар по подбородку направлен сверху вниз, то наблюдаются переломы в области угла или ветви (иногда двусторонние) с одномоментным вывихом суставной головки, что значительно утяжеляет травму и осложняет ее лечение.

При несимметричном воздействии силы на боковые отделы нижней челюсти возможен прямой перелом в области угла челюсти или непрямой в области клыка. При падении лицом вниз в состоянии рас- слабленных мышц, поднимающих нижнюю челюсть, при ударе подбородком о широкую поверхность образуются непрямые переломы в области суставного отростка или в области угла челюсти в результате ее перегиба.

При приложении травмирующей силы симметрично на боковые поверхности тела нижней челюсти возникает непрямой перелом в области средней линии.

При воздействии травмирующей силы на небольшой участок бокового отдела нижней челюсти может возникнуть прямой перелом тела челюсти одновременно с непрямыми переломами основания шейки суставного отростка, а при направлении травмирующей силы на большой участок бокового отдела тела челюсти имеют место непрямые двойные переломы нижней челюсти.

Наблюдаются переломы в результате сжатия челюсти при встречном воздействии двух сил: с одной стороны на область угла нижней челюсти в направлении суставной впадины и с другой - на ось суставного отростка. В этих случаях обычно линия перелома проходит горизонтально на уровне середины ветви нижней челюсти. При значительном сдвиге нижней челюсти под воздействием травмирующей силы на участок ее нижнего края кпереди от угла в направлении кверху возникают продольные переломы ветви.

Перелом венечного отростка чаще наблюдается одновременно с переломом нижней челюсти на протяжении и реже - изолированно. Прямой изолированный перелом венечного отростка чаще всего встречается при переломах скуловой дуги вследствие воздействия травмирующей силы в момент опускания нижней челюсти,

т.е. выхода венечного отростка из-под скуловой кости. Непрямой перелом в области венечного отростка возможен вследствие его отрыва при чрезмерном сокращении височной мышцы с одномомен- тным воздействием травмирующей силы в область подбородка, чаще при открытом рте.

Повреждения височно-нижнечелюстных суставов наблюдаются в виде изолированных переломов суставных отростков и одновременно с переломом нижней челюсти на протяжении. Растяжение связок суставов может быть следствием чрезмерного открывания рта в момент воздействия травмирующей силы. При этом часто встречаются повреждения межсуставного диска, а также вывих суставной головки вплоть до вывиха в суставе с разрывом суставной сумки. Если травмирующая сила действует в области подбородка на большой площади, то может произойти перелом суставной впадины височной кости с разрывом стенки наружного слухового прохода.

Локализация перелома нижней челюсти чаще определяется местами наименьшего механического сопротивления кости. Так называемые линии слабости нижней челюсти проходят в области шейки суставного отростка, угла нижней челюсти, по лунке VIII зуба, в области клыка, подбородочного отверстия, по срединной линии.

Линия перелома чаще всего имеет поперечное направление по отношению к телу челюсти. Реже встречаются косые и очень редко продольные переломы с дефектом кости. Зигзагообразные и оскольчатые переломы при неогнестрельных травмах встречаются еще реже.

Переломы в пределах зубного ряда, как правило, бывают открытыми с повреждениями альвеолярного отростка и разрывом слизистой оболочки десны.

Характер (степень и направление) смещения отломков при переломах нижней челюсти имеет большое значение для диагностики. Смещение отломков, вызванное нарушением физиологического равновесия групп жевательных мышц, поднимающих и опускающих челюсть, служит определяющим признаком нарушения целостности нижней челюсти (рис. 10.37). При поднадкостничных переломах и зигзагообразной линии перелома смещение отломков может быть минимальным или вообще отсутствовать (особенно при переломах беззубых челюстей).

Незначительное смещение отломков, а иногда отсутствие смещения наблюдаются также при переломах по срединной линии, особенно при зигзагообразных и косых направлениях и при наличии всех зубов. При двойном переломе нижней челюсти в области подбородка особенно опасно смещение центрального отломка книзу и кзади (дислокационная асфиксия от смещения языка).

При подбородочном (ментальном) переломе линия перелома обычно проходит между 5-м и 4-м или 5-м и 6-м зубом. В таких случаях при одностороннем переломе бывает значительное смещение отломков, причем больший отломок смещается книзу и внутрь, а меньший - кверху и кнаружи.

При переломах в области угла нижней челюсти без разрывов мышечного футляра отломки смещаются незначительно. При переломах с разрывом собственно жевательной и медиальной крыловидной мышц большой отломок нижней челюсти опускается в переднем отделе и смещается в сторону перелома и кзади, а меньший смещается кверху впереди и внутрь.

Переломы шеек суставных отростков сопровождаются смещением суставной головки кпереди, к середине, а иногда кзади в зависимости от места и характера перелома. При одностороннем переломе шейки суставного отростка с вывихом головки челюсть обычно смещается в сторону перелома. Как правило, при переломах нижней челюсти нарушается жевательная способность, страдают функции речи и дыхания; вследствие смещения отломков и языка может возникнуть угроза дислокационной асфиксии. Нередко наблюдается расстройство кожной чувствительности в области зоны иннервации подбородочным нервом. В тяжелых случаях переломов заметна значительная деформация нижней трети лица со смещением подбородка. Рот пострадавшего бывает полуоткрыт, а выделяющаяся слюна окрашивается кровью. Характерной особенностью почти при всех типах переломов нижней челюсти является нарушение прикуса, обусловленное

смещением отломков. Особенно резкое нарушение прикуса имеет место при двусторонних и множественных переломах нижней челюс- ти. При односторонних переломах тела челюсти в боковом отделе подбородок обычно смещается в сторону перелома. Такое смещение подбородка особенно проявляется при открывании рта. При переломах с разрывом сосудисто-нервного пучка, кроме смещения отломков, пострадавшие жалуются на ощущение парестезии кожи подбородка и нижней губы.

Переломы ветви нижней челюсти одиночные, множественные и изолированные в большинстве случаев бывают закрытыми. В зависи- мости от направления и силы удара переломы ветви могут быть продольными (вертикальными) от полулунной вырезки до угла челюсти и поперечными (горизонтальными) на разном уровне от основания суставного и венечного отростков. Кроме того, переломы ветви нижней челюсти могут быть односторонними и двусторонними, со смещением фрагментов или без смещения.

Переломы суставных отростков бывают без смещения и со смещением, причем смещение малого отломка возможно в разных направлениях; в большинстве случаев отломок смещается кнаружи. Смещение малого отломка кнутри часто зависит от действия травмирующей силы непосредственно на область ветви или суставного отростка нижней челюсти. Смещение отломка суставного отростка зависит от направления линии перелома и ее отклонения от вертикальной оси. Если линия перелома направлена от наружной поверхности суставной головки до внутренней поверхности шейки суставного отростка, малый фрагмент смещается внутрь. Если линия перелома проходит от внутренней поверхности суставной головки в косом направлении вниз и латерально, то малый фрагмент также смещается кнаружи. Если линия перелома проходит горизонтально, то наблюдается незначительное смещение отломков.

При переломах нижней челюсти на смещаемость ее отломков влияют интенсивность и направление действия повреждающего усилия и собственный их вес. Наблюдается опускание костных фрагментов, сопровождающееся их наклоном внутрь и кзади.

Типичными переломами нижней челюсти являются:

• центральный (между центральными резцами), при этом челюсть разделяется на два одинаковых отломка;

• подбородочный, когда челюсть разделяется на два отломка разной длины - короткий и длинный;

• двусторонний в области клыков или малых коренных зубов, при этом челюсть разделяется на три отломка - центральный и два боковых;

• ангулярный (в области одного из углов нижней челюсти);

• перелом шейки одного или обоих суставных отростков;

• перелом венечного отростка.

В зависимости от места расположения линии (линий) перелома смещаемость отломков нижней челюсти различна.

Так, при центральном переломе в связи с равномерным расположением мышц и направлением их тяги смещаемости отломков практически не наблюдается.

При подбородочном переломе смещение отломков происходит по вертикали. Более длинный из них опускается вниз в связи с двусторонним действием мышц, опускающих челюсть (двубрюшная, челюс- тно-подъязычная, подбородочно-подъязычная), и в сторону перелома (боковое смещение по горизонтали) под влиянием одностороннего сокращения крыловидных мышц здоровой стороны и отсутствия уравновешивающего действия одноименных мышц противоположной стороны. Короткий отломок под тягой собственно жевательных мышц оттягивается вверх и внутрь.

При двустороннем переломе в области клыков или малых коренных зубов центральный отломок под тягой двубрюшных, челюстно-подъязычных и подбородочно-подъязычных мышц смещается вниз и кзади к подъязычной кости и корню языка.

Ангулярный перелом характеризуется возможным отсутствием значительного смещения, так как оба отломка удерживаются широкими нижними концами жевательной и медиальной крыловидной мышц. Если линия перелома проходит впереди или позади прикрепления этих мышц или имеет место их разрыв, смещение проис- ходит по типу подбородочного перелома в вертикальной плоскости. В этом случае короткий отломок будет подтянут вверх, а длинный сместится вниз.

При переломе в области шейки суставного отростка ветвь нижней челюсти на стороне перелома под действием тяги височной мышцы подтягивается вверх, дуга челюсти отклоняется в сторону перелома (боковое смещение по горизонтали). Малый отломок обычно смещается вперед и медиально под влиянием наружной крыловидной мышцы. При двустороннем переломе в области шеек суставных отростков задние отделы челюстной дуги смещаются кверху под силой тяги

височных и жевательных мышц. Под действием же двубрюшных, челюстно-подъязычных и подбородочно-подъязычных мышц передний отдел челюсти смещается книзу. При этом образуется симптом открытого прикуса.

Перелом венечного отростка не приводит к заметным изменениям в положении челюсти. Лишь сам отломок отходит вверх под тягой височной мышцы.

ГЛОТКА

Голотопия. В глотке (pharynx) различают три отдела. Верхний (носог- лотка - от свода до уровня твердого нёба) и средний (ротоглотка - книзу от носоглотки до уровня тела подъязычной кости) отделы органа могут быть отнесены к областям головы и шеи, а нижний (гортаноглотка - до перехода в пищевод) - только к области шеи.

Скелетотопия. Простирается от основания черепа до места перехода в пищевод на уровне VI шейного позвонка.

Синтопия. Глотка расположена позади полостей рта, носа и гор- тани, спереди от позвонков и длинных мышц шеи, покрытых предпозвоночной фасцией, и заглоточного пространства, с боков от нее расположены общие сонные артерии и верхние полюса долей щитовидной железы, внутренние сонные, восходящие глоточные артерии, клетчатка окологлоточных пространств. Полость глотки соединяет полость рта с пищеводом, полость носа - с гортанью. Она сообщается посредством слуховой трубы со средним ухом.

Глотка является начальной частью пищеварительной трубки и дыхательных путей. Длина глотки составляет в среднем 12-14 см.

Боковые стенки носоглотки частично фиксированы на костях и поэтому не спадаются. Передняя стенка отсутствует, так как спереди она посредством двух хоан сообщается с полостью носа. На боковых стенках на уровне заднего конца нижней носовой раковины находится парное воронкообразное глоточное отверстие слуховой трубы. От последнего вниз идут трубно-глоточная и трубно-нёбная складки слизистой оболочки. Позади трубного валика, лежащего кзади от отверстия, расположен глоточный карман, величина которого зависит от размеров трубных миндалин. В месте перехода верхней стенки в заднюю расположена глоточная миндалина, особенно хорошо развитая у детей. Спереди от глоточных отверстий слуховых труб располагются трубные миндалины.

Ротовая часть глотки имеет только боковые и заднюю стенки. При глотании мягкое нёбо, перемещаясь горизонтально, изолирует носоглотку от ротовой части, а корень языка и надгортанник закрывают вход в гортань. При широко открытом рте видна задняя стенка глотки.

Гортанная часть глотки имеет переднюю, заднюю и боковые стенки. В спокойном состоянии передняя и задняя стенки соприкасаются. В области передней стенки лежат грушевидные карманы, образованные с внутренней стороны гортанным выступом глотки, а с наружной - боковой стенкой глотки и задними краями пластинок щитовидного хряща. Грушевидный карман разделяется складкой гортанного нерва на два отдела: верхний и нижний. В складке проходит гортанный нерв.

Стенка глотки состоит из слизистой оболочки, фиброзного слоя, мышечной оболочки и покрывающей ее щечно-глоточной фасции.

Глоточно-базилярная фасция составляет фиброзный каркас глотки. Начинается она на наружном основании черепа.

Мышечная оболочка глотки состоит из двух групп поперечнополосатых мышц: констрикторов (верхнего, среднего и нижнего), расположенных циркулярно, и поднимателей глотки, идущих продольно (шилоглоточная, нёбно-глоточная мышцы).

Позади глотки между щечно-глоточной фасцией, покрывающей глотку снаружи, и париетальным листком внутришейной фасции рас- положено заглоточное пространство, имеющее важное значение как место расположения заглоточных абсцессов. По бокам от глотки находится парное клетчаточное боковое окологлоточное пространство, ограниченное медиально боковой стенкой глотки, латерально - ветвью нижней челюсти, крыловидными мышцами и мышцами, начинающимися на шиловидном отростке, сзади - париетальным листком внутришейной фасции. В нем располагаются внутренняя сонная артерия, внутренняя яремная вена, IX, X, XI, XII пары черепных нервов, а также верхняя группа глубоких шейных лимфатических узлов.

К боковым поверхностям гортанной части глотки прилежат верхние полюсы боковых долей щитовидной железы и общие сонные артерии, спереди от нее находится гортань.

Кровоснабжение осуществляется в основном из системы наружной сонной артерии посредством восходящей глоточной артерии (из наружной сонной артерии), восходящей нёбной артерии (из лицевой артерии), нисходящей нёбной артерии (из верхнечелюстной артерии). Гортанная часть глотки получает, кроме того, ветви из верхней и нижней щитовидных артерий.

Вены образуют сплетения, расположенные в подслизистой основе и на наружной поверхности мышечного слоя. Отток венозной крови посредством глоточных вен происходит главным образом во внутреннюю яремную вену, частично - в ее притоки.

Иннервация осуществляется ветвями блуждающего, языкоглоточного нервов и из шейной части симпатического нерва.

Лимфатические сосуды глотки идут в разных направлениях. Часть их оканчивается в позадиглоточных узлах, часть - в лицевых узлах, лежащих на наружной поверхности щечной мышцы у ее заднего края, большая же часть лимфатических сосудов глотки оканчивается в глубоких шейных лимфатических узлах, расположенных по ходу внутренней яремной вены.

Пороки развития сопровождаются значительными дефектами косметического характера, что мешает не только физическому развитию ребенка, но и вызывает нарушения развития его психики, не говоря уже о моральных страданиях как самого ребенка, так и его родителей.

Большинство пороков развития лицевого отдела головы представляет собой незаращение так называемых эмбриональных щелей. Лицо развивается путем срастания нескольких отростков – лобного, 2х верхнечелюстного и 2х нижнечелюстного, отдаленных друг от друга щелями. Закладка этих отростков и их развитие заканчивается в конце II месяца внутриутробного развития. В норме срастание отростков и заращение щелей происходит к концу II месяца.

В норме же по мере развития происходит как бы опускание лобного отростка и соединение его с верхнечелюстными, в результате чего происходит формирование носа, верхней губы и челюсти. За счет срастания нижнечелюстных отростков происходит формирование нижней челюсти и губы, кроме того, лобный отросток разделяется и формирует ноздри и среднюю часть верхней губы и челюсти, поэтому эта часть лобного отростка и называется межчелюстным отростком.

Одновременно с развитием губы и челюсти происходит разделение носовой и ротовой полостей.

Остановка в развитии происходящая под влиянием каких-либо эндо- или экзогенных факторов может привести к тому, что между лицевыми отростками остаются щели, всегда располагающиеся в типичных местах это и приводит к формированию пороков развития в виде врожденных расщелин лица. По данным А.А. Лимберга ежедневно в нашей стране рождается около 9 с пороком развития лицевого отдела черепа.

Надо отметить, что причины остановки нормального развития лицевого отдела эмбриона до настоящего времени остаются невыясненными. Различают срединные и боковые щели лица. Срединные встречаются редко. Из боковых расщелин лица следует отметить макростомию, колобому и незаращение верхней губы.

Макростомия - это незаращение угла рта с переходом на щеки, бывает с 1-2 сторон. Этот порок развития внешне выглядит как большой рот. В тяжелых случаях расщелина может доходить до уха и сочетаться с пороком развития ушной раковины. При этом угол рта остается постоянно открытым из-за недоразвития соответствующих мышц этой области. Оперируют детей с макростомой в возрасте 1 года. После тщательного иссечения рубцов краев щели, рану послойно зашивают

Колобома (тоже могут быть с 1-2 сторонни) - относится к косым расщелинам .идущим от внутреннего угла глаза к верхней губе в различных вариантах: от частичной расщелины в области глаза до сквозной расщелины на всем протяжении с проникновением в полость рта. Принцип оперативного лечения, как и при макростоме, заключается в иссечении рубцово измененных тканей по краям щеки и пластической коррекции дефекта за счет местных тканей, сшиваемых послойно.

К счастью оба эти порока развития встречаются очень редко.

Незаращение верхней губы (заячья губа старых авторов) – порок развития наиболее часто встречающийся из всех врожденных пороков развития лицевого отдела черепа /1 на 1000 - 1 на 2500 родившихся детей./

Замечено, что незаращение верхней губы почти в 2 раза чаще бывает у мальчиков и с левой стороны и этот порок развития нередко сочетается с незаращением твердого неба.

По локализации и степени расщепления верхней губы различают одно- и двухсторонние незаращение верхней губы, неполные и полные. К неполным расщелинам относят незаращение только мягких тканей верхней губы. При полных расщелинах верхней губы могут распространяется и на костную ткань верхней челюсти и ноздри. Правда даже при неполных расщелинах верхней губы, как правило, в той или иной степени страдает альвеолярный отросток верхней челюсти.

Незаращение верхней губы, кроме косметического дефекта, приводят к нарушениям питания ребенка, что обусловлено нарушениями сосания молока, т.к. не создается при этом вакуумизации в полости рта из-за дефекта. В связи с указанным, очень часто акт высасывания материнского молока сопровождается аспирацией молока, вследствие чего развиваются аспирационные пневмонии. Очевидно, все вместе взятое и заставляет родителей рано обращаться к врачу за помощью. Родители сами настаивают на проведении раннего оперативного вмешательства. Операция впервые 3 суток жизни ребенка. Если в этот срок операция не сделала, то она выполняется через 3-3,5 месяца после рождения, т.к. к этому времени заканчивается перестройка и адаптация организма новорожденного.

Оперативное лечение незаращение верхней губы давно известно и применялось еще в до антисептический период (хейлопластика). Целью операции при незаращение верхней губы является закрытие дефекта путем по возможности наилучшего восстановления всех анатомических деталей верхней губы (главная цель), создание преддверия полости рта, поправление деформации крыла носа т дна носового хода, перегородки носа (если необходимо).

В норме верхняя губа имеет отчетливо определяемые при осмотре детали: фильтр с двумя валиками, красная кайма с четко ограниченным срединным бугорком, линия, разделяющая красную кайму от кожи/ линия Купидона/. Вот эти детали и должны быть; хорошо восстановлены для достижения косметического эффекта.

В настоящее время широко используется техника французского хирурга ВО /1938/, усовершенствованная Миро и различные варианты модификации этой техники.

1. Наносят и определяют на губе опознавательные точки: 1-ю на середине фильтра, точнее - на вершине срединного бугорка. 2-ю и 3-ю точки - соответственно расположению выступов изгиба линии Купидона, а при расщелине - на медиальной стороне ее, 4-ая точка - на латеральной стороне расщелины соответственно 3-ей точке нормальной губы. С помощью близнецовых игл совмещают края расщелины так, чтобы совместить 3-ю и 4-ю точки и убедиться в достаточном косметическом эффекте операции после наложения и затягивания швов.

2. Проводится иссечение узкой полоски тканей /около 2 мм шириной/ по краю дефекта. Ткани тщательно распрепаровываются и определяют в ране слоя: кожу, слизистую, круговую мышц рта.

3. Затем приступают к накладыванию швов. Ткани сшивают строго адаптировано /послойно/ и совершенно без натяжения. Сначала накладывают 2-3 шва /кетгутовых/ на слизистую. Затем прошивают, но не завязывают швы на круговой мышце рта. Этот шов является основным, удерживающим ушитую губу. Кожные швы накладывают, начиная с совмещения 3-ей и 4-ой точек линии Купидона. Мышечный шов завязывается последним.

При полном двустороннем незаращение верхней губы принципы операции те же, но проводить ее рекомендуется в два этапа. Первый делается операция со стороны большей расщелины. Через два-три месяца выполняется операция с другой стороны. При неполной двусторонней расщелине верхней губы операцию выполняют в один этап.

Незаращение твердого неба /волчья пасть старых авторов/ относится к сравнительно частым порокам развития, встречающимся у 1 на 2 1000 родившихся детей и является следствием задержки развития небных отростков, в результате чего они не достигают сошника, От времени, сроков нарушения нормального развития неба зависит анатомическая выраженности незаращение твердого неба (а следовательно и клинические проявления этого порока развития.

Различают неполные незаращение неба, когда щель в небе не доходит до переднего края /альвеолярного отростка/ верхней челюсти и полные незаращение когда, дефект распространяется на альвеолярный отросток верхней челюсти. Отмечено, что полное незаращение неба нередко сочетается с незаращением верхней губы.

Обычно родители жалуются, что у ребенка принимаемая пища попадает в нос и вытекает наружу. Постоянное попадание пищи в полость носа инфицирует и травмирует последнюю, нарушает носовое дыхание.

Существует два способа лечения расщелин твердого неба. Один консервативный заключающийся в изготовлении пластмассовых обтураторов, обеспечивающих разделение ротовой полости и носовой. Второй способ – хирургический операцию проводят в 3-7 лет. Радикальная уранопластика проводится следующим образом.

1. Освежают края дефекта мягких тканей путем иссечения полоски слизистой по его краям.

2. Разрезом тканей вдоль внутреннего /внутриполостного/ края зубного, ряда, отступя на несколько миллиметров, чтобы не повредить небную артерию /a. palatinа/, a затем распатором отделяется весь слой тканей неба, включая надкостницу.

3. Чтобы избежать сдавливание сосудов, кровоснабжающих небо / а. palatina descendes ветвь / a. maxillaries, выходящая через большое небное отверстие /надо провести рассечение задневнутренней части большого небного отверстия остеотомом.

4. Для сужения среднего отдела глотки производят интерламинарную остеотомию, т.е. рассечение долотом медиальной пластинки крыловидного отростка, после чего удается сместить мягкие ткани в медиальном направлении

5. Освобождают слизистую носа от краев небной кости и сшивают ее

6. После этого мягкое небо становится подвижным и свободно уходит назад. Послойно сшивают его накладыванием узловых кетгутовых швов. Оставшиеся раневые поверхности постепенно гранулируют и закрываются.

Черепно-мозговые грыжи относятся к довольно редким порокам развития /1 : 4000/ и при них через дефекты черепа пролабируют мозговые оболочки, а иногда и мозговое вещество. Черепно-мозговые грыжи относятся к порокам развития, связанным с неполным отделением мозговой трубки от эктодермального листка в период внутриутробного развития.

Различают передние и задние черепно-мозговые грыжи. Первые встречаются и локализуются у корня носа, у внутреннего края глазницы. Внутреннее отверстие передних черепно-мозговых грыж располагается в зоне слепого отверстия. Грыжевой канал обычно открывается между лобной и носовыми костями /носолобная грыжа/ или носовым отростком верхней челюсти и хрящевой частью носа /носо-решетчатая грыжа/, в глазницу /носо-глазная грыжа/.

Задние черепно-мозговые располагаются в области затылочной кости, когда дефект кости располагается в области затылочного бугра.

В зависимости от содержимого грыжевого выпячивания по топографо-анатомическим признакам различают: менингоцеле, энцефалоцеле и энфефало-цистоцеле. При менингоцеле содержимым грыжевого мешка является только мягкая и паутинная оболочки мозга и мозговая жидкость. При энцефалоцеле содержимым грыжевого мешка являются мозговые оболочки и измененная мозговая ткань. При энфалоцистоцеле являющейся наиболее тяжелой формой черепно-мозговых грыж, содержимым выпячивания является сильно измененное мозговое вещество с частью желудочка мозга.

Оперируют детей в возрасте З-5 лет и при этом применяется два вида оперативных вмешательств: экстра- и интракраниалъный способы. Экстракраниальный способ состоит в удалении грыжевого мешка и закрытии дефекта кости без вскрытия полости черепа. Этот способ применим при отшнуровавшихся грыжах и небольших грыжах. Краниопластика осуществляется за счет аутотрансплантата из большой берцовой кости иди хрящевой пластинки черепа.

Интракраниальный способ предусматривает закрытие внутреннего отверстия дефекта с подходом к нему из полости черепа /у детей старше 3 лет/ и операцию проводят в два этапа.1-ый этап заключается в интракраниальном закрытии дефекта кости. Дугообразный разрез мягких тканей на лбу выпуклостью кверху рассекают все мягкие ткани. В кости делают фрезевое отверстие и ножницами по слою эпидурального пространства кость на всем протяжении линии кожного разреза рассекают ножницами. Кожно-надкостнично-костный лоскут откидывают кпереди. Далее твердую мозговую оболочку отделяют вокруг грыжевой ножки и ножку рассекают. Грыжевое отверстие закрывают костно-надкостничным свободным лоскутом, взятым из лобного бугра, помещенного в эпидуральном пространстве. Костно-надкостнично-кожный лоскут укладывают на прежнее место и фиксируют кожными швами. II-ой этап осуществляют через 2-3 недели и он заключается в удалении самой опухоли

Среди черепно-мозговых ран различают закрытые и открытые повреждения. В свою очередь открытые повреждения могут быть проникающими в полость черепа и непроникающими, что зависит оттого, повреждается или нет твердая мозговая оболочка.

По срокам проведения различают 3 вида обработки ранений черепа: ранняя /до1 суток/, отсроченная /после 4-6 суток/ и поздняя /6 и болеё суток после ранения/.В случаях когда нет повреждения кости, обработку проводят по правилам обычной обработки мягких тканей. При открытых переломах черепа проводят:

1. экономное иссечение краев раны,

2. тщательный гемостаз - перевязка сосудов в слое мягких тканей,

3. удаляются инородные тела,

4. удаление костных фрагментов, не связанных с надкостницей /изолиров./

5. расширяют костный дефект до видимых неповрежденных участков твердой мозговой оболочки,

6. если ранение проникающее, проводится иссечение твердой мозговой оболочки. Если ранение непроникающее и твердая мозговая оболочка не повреждена, цела и пульсирует, ее не вскрывают; если просвечивает гематом, проводят вскрытие твердой мозговой оболочки и удаление гематомы.

7. струей теплого физиологического раствора вымывают гематому и мозговой детрит,

8. внедрившиеся отломки осторожно удаляют после расширения шпателем

краев мозговой раны.

9. проводят тщательный гемостаз и накладывают швы.

Остановиться на особенностях остановки кровотечения из различных слоев поврежденных тканей:

1.сосуды покровов,

2.сосуды кости ,v.v. diploe ,диплотические вены,

3.кровотечение из поврежденной артерии твердой мозговой оболочки,

4.кровотечение при повреждении синуса твердой мозговой оболочки,

Трепанация черепа

Костнопластическая по способу Вольфа-Вагнера, когда выкраивается один лоскут, включающий кожу мышцу, надкостницу и кость, и по Оливекрона, когда выкраивается два лоскута. Один включает кожу, фасцию /мышцу/, второй - надкостницу с костью.

Декомпрессивная трепонация черепа отличается тем, что костная ткань удаляется на ограниченном участке совсем и костный дефект в послеоперационном периоде остается закрытым только мягкими тканями. Эффект декомпрессии достигается тем, что мягкие ткани, покрывающие костный дефект податливы и дают возможность снизить внутричерепное давление за счет пролабирования мозгового вещества при повышенном внутричерепном давлении. В этом смысл и значение операции.

Черепно-мозговая травма детей занимает одно из первых мест по частоте травм и составляет 26,1% /около З0%/ всех травм. Благодаря высокой эластичности тканей ребенка даже при сильных ударах головой, например, при падении с высоты, дети часто остаются живыми. Это объясняется эластичностью костной ткани черепа, некоторой подвижностью в костных швах. Кроме того, у детей отмечается относительно большая емкость субарахноидального пространства, чем у взрослого, поэтому большее содержание спинномозговой жидкости. Это также способствуем защите мозга т.к. жидкость демпфирует, распределяет направление силы удара. У маленьких детей нередко переломы черепа бывают по типу деформации целлулоидного мяча или шарика для настольного тенниса. В этом случае проделывают фрезевое отверстие рядом с вдавленным переломом. Через это отверстие концом изогнутого инструмента, введенного в эпидуральное пространство, приподнимается /выправляется/вдавленный участок костной ткани черепа.

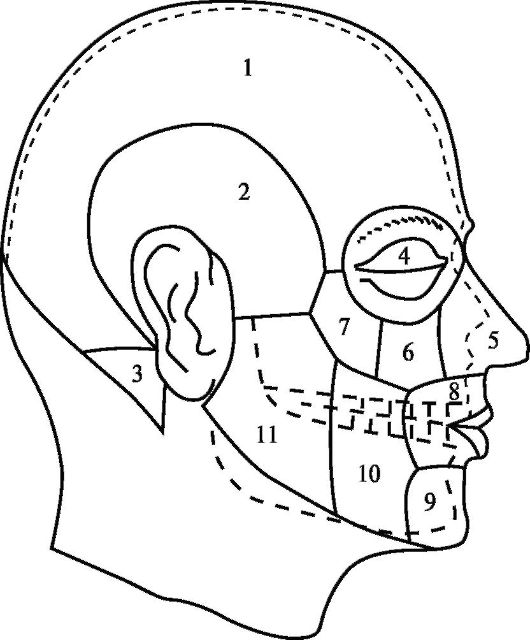

Рис. 10.1.Топографо-анатомические области лицевого и мозгового отделов головы:

1 - лобно-теменно-затылочная область; 2 - височная область; 3 - сосцевидн область; 4 - область глазницы; 5 - область носа; 6 - подглазничная область; 7 - скуловая область; 8 - область рта; 9 - подбородочная область; 10 - щечная область; 11 - околоушно-жевательная область

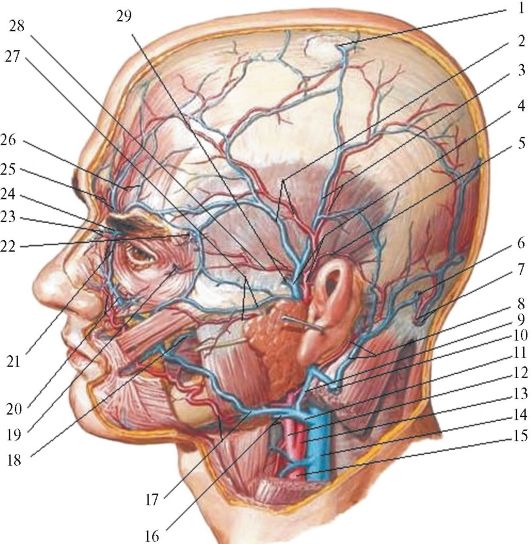

Рис. 10.2.Поверхностные артерии и вены головы.

1 - париетальный венозный выпускник; 2 - лобные ветви поверхностных височных артерии и вены; 3 - париетальные ветви поверхностных височных артерии и вены; 4 - поверхностные височные артерия и вена; 5 - ушные ветви поверхностных височных артерии и вены; 6 - сосцевидный венозный выпускник, сосцевидная ветвь затылочной артерии; 7 - затылочные артерия и вена; 8 - задняя ушная артерия; 9 - позадинижнечелюстная вена; 10 - наружная яремная вена; 11 - лицевая вена; 12 - наружная сонная артерия; 13 - внутренняя сонная артерия; 14 - внутренняя яремная вена; 15 - общая сонная артерия; 16 - язычные артерия и вена; 17 - лицевые артерия и вена; 18 - глубокая вена лица; 19 - скулолицевые артерия и вена; 20 - подглазничные артерия и вена; 21 - угловые артерия и вена; 22 - скуловисочные артерия и вена; 23 - артерия и вена спинки носа; 24 - носолобные артерия и вена; 25 - надблоковые артерия и вена; 26 - надглазничные артерия и вена; 27 - поперечные артерия и вена лица; 28 - скулоглазничная артерия; 29 - средние височные артерия и вена

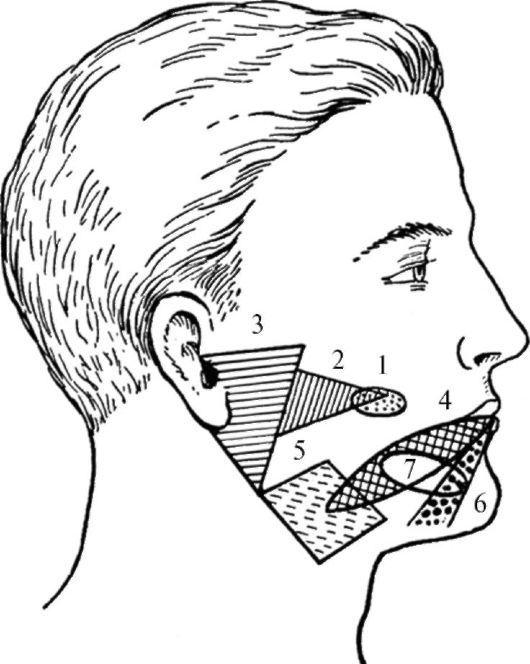

Рис. 10.4.Зоны лица, в пределах которых проецируются слюнные железы и их протоки (из: Лубоцкий Д.Н.,1953):

1 - проекционная зона выводного отверстия околоушной железы; 2 - зона выводного протока околоушной железы; 3 - зона околоушной железы; 4 - зона выводного протока поднижнечелюстной железы; 5 - зона поднижнечелюстной железы; 6 - зона основного протока подъязычной железы; 7 - зона подъязычной железы

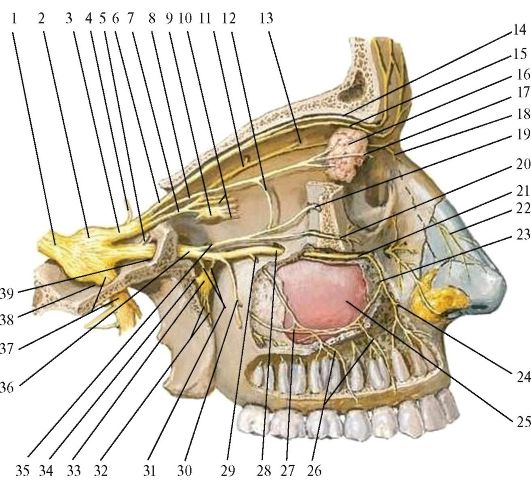

Рис. 10.9.Топография первой и второй ветвей тройничного нерва.

I - тройничный нерв; 2 - тройничный узел; 3 - глазной нерв; 4 - тенториальная ветвь; 5 - оболочечная ветвь; 6 - лобный нерв; 7 - носоресничный нерв; 8 - слезный нерв; 9 - ресничный узел; 10 - короткие и длинные ресничные нервы;

II - задний решетчатый нерв; 12 - соеднительная ветвь к скуловому нерву; 13-переднийрешетчатый нерв; 14-надглазничныйнерв; 15-надблоковый нерв; 16 - слезная железа; 17 - кожная ветвь слезного нерва; 18 - подблоковый нерв; 19 - скуловисочная ветвь; 20 - скулолицевая ветвь; 21, 28 - подглазничный нерв; 22 - наружная носовая ветвь переднего решетчатого нерва; 23 - верхний передний луночковый нерв; 24 - носовая ветвь; 25 - верхнечелюстная пазуха; 26 - верхние зубные ветви; 27, 29 - верхний средний луночковый нерв; 30 - верхний задний луночковый нерв; 31 - узловые ветви к крылонебному узлу; 32 - небные нервы; 33 - крылонебный узел; 34 - нерв крыловидного канала; 35 - скуловой нерв; 36 - верхнечелюстной нерв; 37 - нижнечелюстной нерва; 38 - овальное отверстие; 39 - круглое отверстие

Рис. 10.11.Топография околоушно-жевательной и щечной областей: 1 - околоушная слюнная железа; 2 - выводной проток околоушной слюнной железы; 3 - жировой комок Биша; 4 - околоушно-жевательная фасция; 5 - жевательная мышца; 6 - щечная мышца; 7 - поверхностная височная артерия; 8 - ушно-височный нерв; 9 - височная ветвь лицевого нерва; 10 - лицевая артерия; 11 - угловая вена; 12 - лицевая вена; 13 - общая лицевая вена; 14 - подглазничный нерв; 15 - теменная ветвь лицевого нерва; 16 - глазничная ветвь лицевого нерва; 17 - щечная ветвь лицевого нерва; 18 - краевая ветвь лицевого нерва; 19 - шейная ветвь лицевого нерва

Рис. 10.25.Крайние формы верхней челюсти, вид спереди: а - узкая и высокая; б - широкая и низкая (из: Михайлов С.С., Колесников Л.Л., ред., 1999)

Рис. 6. Колобома лица: а - односторонняя; б - двухсторонняя

Рис. 14. Сочетание нескольких уродств головы: диирозопия, микроцефалия, расщепление верхней губы и неба, слияние глазных яблок, деформация ушных раковин (Иванов Г. Ф., 1949)

Грыжа головного мозга.

Этапы пластики верхней губы при её расщелине: а - по Мальченю; б - по Миро; в - по Моро-Симону; г - по Кенигу. Римскими цифрами обозначены этапы операции.

Типичные линии переломов верхней челюсти

Схема тяги жевательных мышц, прикрепляющихся к нижней челюсти

Схема смещения отломков при типичных переломах нижней челюсти.1 - односторонний боковой перелом; 2 - двусторонний подбородочный перелом; 3 - перелом в области угла нижней челюсти (позади жевательной мышцы); 4 - перелом суставного отростка

Поверхностные нервы головы и шеи. 1 - медиальная ветвь надглазничного нерва; 2 - подглазничный нерв; 3 - подбородочный нерв; 4 - поперечный нерв шеи; 5 - надключичные нервы; 6 - задние кожные ветви шейных спинномозговых нервов; 7 - большой ушной нерв; 8 - малый затылочный нерв; 9 - большой затылочный нерв; 10 - ушно-височный нерв; 11 - скуловисочный нерв; 12 - скулолицевой нерв; 13 - латеральные ветви надглазничного нерва

Назоорбитальная грыжа

Анэнцефалия

Менингоэнцефалоцеле