Теория исторического процесса

(философия истории)

История видов человеческой деятельности:

-науки и техники -экономики -классов и соц. групп -политики -государства и права -войн и революции -культуры этики и религии

|

| Методы исторических исследований: -историография _источниковедение -археология -историческая статистика и метрология -моделирование _этнография -археография |

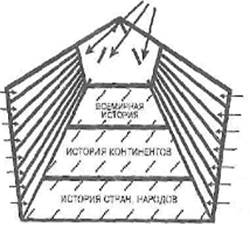

Вершина пирамиды — теория исторического прогресса, его общие закономерности и тенденции, методология исторических исследований (философия истории).

Каждая из исторических наук сопряжена с родственными общественными науками: история стран — с географией, история видов деятельности — с соответствующими областями науки, методы исторических исследований — с теорией статистики, моделирования, социологических исследований и социальной психологии.

Социальные функции исторической науки.[7] С момента своего возникновения история так или иначе была связана с удовлетворением определенных общественных потребностей. Социально значимым является всякое научное познание, но особая природа истории определяет ее специфические функции в обществе: а) функция социальной памяти; б) научно-познавательная; в) воспитательная; г) политико-идеологическая.

а). Прежде всего, история – это форма социальной памяти человечества. Для любого индивида его память – это основа логики, мышления. Лишившись ее, человек превращается, по существу, в живой труп. Общество же, лишенное исторической памяти, становится легким объектом для любых манипуляций.

Современная историческая наука трактует функцию социальной памяти достаточно широко. Назначение истории видится в накоплении и сохранении в памяти человечества опыта поколений, включая достижения мировой культуры, сведения о значимых событиях прошлого и т.д. Невозможно представить цивилизованное общество, невежественное в вопросах о своем прошлом. Без знания истории народы были бы вынуждены каждый раз заново создавать культурный фундамент своего существования. Если излишнее отягощение традицией замедляет историческое движение народов, то забвение прошлого ведет к деградации. История играет роль своеобразной посредницы между цивилизациями и поколениями.

Историческая реконструкция выступает как организованная и удостоверенная память. В критической оценке сведений о коллективном прошлом человечества и их систематизации и заключена одна из важных задач исторической науки.

Социальная память неизбежно ограниченна и фрагментарна в отдельных своих частях. Это происходит из-за недостатков письменных документов, без которых событийная история не поддается реконструкции. Многие из них погибли в огне военных действий, религиозных конфликтов либо иным путем. До нас дошли свидетельства о прошлом большей частью победителей, а не побежденных. А победители намеренно разрушали достижения побежденных и замалчивали — часто через смерть — вражеских историков. Что же касается истории народов древности, не знавших письменности и о которых не дошли известия авторов современных им «письменных» культур, то возможность ее реконструкции вообще проблематична.

Как организованная память история всегда социально ориентирована. Важнейшая из ее задач заключается в придании современному обществу устойчивости, уверенности в будущем. Не случайно народы и государства стремятся увековечить память о прошлом. Показателен тот факт, что наибольшее количество памятников, посвященным выдающимся деятелям и событиям прошлого, возведено в одной из самых молодых среди развитых стран мира — США.

Важнейшей задачей, вставшей перед нашей наукой на рубеже XX—XXI вв. стала задача помочь человечеству приспособиться к постоянно меняющемуся миру, что нельзя сделать без перемен в общественном сознании. Концептуально осмыслить новый мир в его существенных характеристиках и тенденциях невозможно без исторического измерения. Поэтому справедливо ставится вопрос: «Не заключается ли сверхзадача нашей дисциплины в том, чтобы укрепить в человеке чувство истории,позволяющее емуориентироваться в бесконечном потоке времени и благодаря этому лучше познать себя?».

Социальная ориентированность истории как памяти выражается в ее избирательности. Критерий отбора явлений, достойных изучения, дает господствующая в том или ином обществе система ценностей.

Потребности современного общества ориентируют историографию на систематическое и всестороннее изучение явлений прошлого. Изучением постепенно охватываются все слои и все стороны человеческого общества: экономика, политика, культура, социальные отношения, религия, церковь и т.д. Такой подход позволяет дать системное представление об истории как органическом, внутренне обусловленном процессе развития человеческих обществ.

В функцию истории как социальной памяти входит не только накопление и сохранение опыта поколений, но и оценка отдельных исторических явлений. Оценка историка имеет мировоззренческий характер. Общество не может индифферентно относиться к своему прошлому, взирая на него «без гнева и пристрастия». Слишком многое из того, что имело место, затрагивает интересы современности. Однако не пойдет на пользу современным народам и государствам раздувание старых исторических конфликтов, акцентирование внимания на прошлых междоусобных и национальных столкновениях, поиск «исконных границ», призывы к мщению за допущенные когда-то несправедливости. Все это может привести только к новым трагедиям и общечеловеческой катастрофе. Примеров тому накопилось немало. Поэтому задача исторической науки состоит в том, чтобы стать «примиряющей памятью».

В то же время историческая наука может восстановить справедливость в оценке действительного вклада того или иного народа в сокровищницу мировой культуры, реабилитировать отдельных исторических деятелей или целые народы, чья подлинная роль в прошлом была извращена, сорвать маску героя с ничтожного человека и т.д. История оказывается как бы своеобразным мировым трибуналом. В этом своем качестве она дает надежду несправедливо осужденным сегодня на торжество справедливости в будущем.

б). Обязательным атрибутом всякой науки является научно-познавательная, или эвристическая, функция.Центральной задачей, стоящей перед историографией в выполнении данной функции, является предоставление обществу необходимых знаний для правильного решения стоящих перед ним проблем

В прошлом эта задача понималась упрощенно — как собрание прецедентов на все случаи жизни. Одним из первых попытку подняться над таким пониманием задач исторической науки предпринял немецкий мыслитель И.Г. Гердер, решивший создать глобальную философию истории человечества, в которой органически соединялись бы мир природы и мир человека. Он посвятил свое творчество выявлению смысла мировой истории.

Поиск смысла истории привел науку второй половины XIX в. к задаче обнаружения законов исторического развития человечества. Эта задача стала главной для позитивистской, а позднее марксистской историографии.

Трудно согласиться со столь широкой трактовкой научно-познавательной функции истории, но следует признать огромное значение исторических знаний для всестороннего самопознания общества, в том числе для изучения законов его функционирования. Историография предоставляет свои данные обобщающим социальным наукам.

Вместе с тем оценка познавательной дееспособности истории не может ограничиться учетом ее вклада в раскрытие социальных законов. Само конкретное научное изучение хода общественного развития с древнейших времен до современности имеет фундаментальное научное значение. Глубокий исторический анализ тенденций социального развития выступает как необходимая предпосылка научного руководства обществом и проведения обоснованной государственной политики. Скольких ошибок в общественном реформировании удалось бы избежать, если бы ему предшествовали исторический анализ сложившейся общественно-политической ситуации, изучение опыта прежних реформ, постоянный учет силы воздействия исторической традиции.

Глубокие исторические исследования могут стать основой для социального прогнозирования. Игнорирование исторического опыта, простая экстраполяция в будущее показателей современного развития неоднократно приводила к краху попытки предсказать будущее. Наиболее известным в этом отношении был крах прогноза о построении в СССР к 1980 г. коммунистического общества. Но несостоятельными оказались и многие построения западной футурологии. Прогнозирование — дело сложное, поскольку в общественной жизни действует слишком большое число факторов, связанных с деятельностью отдельных субъектов. Поэтому любой социальный прогноз носит вероятностный характер. Отдельные социальные и экономические процессы легче поддаются учету и анализу, и прогнозирование их развития имеет широкое применение. Этим занимаются, в основном, социологи, психологи, экономисты.

Закономерно встает вопрос: входит ли прогнозирование в социальные функции исторической науки? В настоящее время самым распространенным мнением является следующее: истории противопоказано оперировать с предположительными величинами. История будущего невозможна; она была бы всего лишь продуктом воображения. Предвидение не входит в компетенцию истории, даже если ее исследования в отдельных случаях способствуют успеху социального прогнозирования.

в). Воспитательная функция. Уже античные и средневековые историки видели важнейшую свою задачу в выработке у сограждан высоких нравственных и гражданских качеств. Все древние историки в той или иной мере являлись моралистами.

О воспитательном назначении истории говорила и просветительская философия. Дидро и Д'Аламбер в своей «Энциклопедии» указывали, что предназначение истории «состоит в сравнении законов и нравов чужих стран с собственными.., это (сравнение) побуждает современные нации соревноваться друг с другом в искусствах, торговле, земледелии. Крупные ошибки в прошлом очень полезны во всех отношениях. Нельзя не напоминать вновь и вновь о преступлениях и несчастьях, причиненных бессмысленными распрями. Бесспорно, что напоминание о них мешает их повторению». Особое внимание просветители уделяли историческому образованию государя или иного государственного мужа. При этом надежды возлагались на то, что просвещенный правитель способен обеспечить разумное государственное устройство и проводить правильную политику.[8]

Безусловно, историки прошлого были правы в том, что исторические работы, независимо от намерений их авторов, оказывают воспитательное воздействие на читателей. Воспитательный заряд содержат в себе сами факты истории. История воздействует на восприимчивые души своими памятниками и мемориалами, названиями улиц и площадей, архитектурой, изменениями в моде, политическими событиями, традиционными праздниками, церемониями и парадами, литургиями.

Без знания прошлого своего народа и человечества в целом нельзя представить себе культурного человека. Чем шире исторический кругозор, тем легче гражданину ориентироваться в окружающем мире. Изучение истории способствует глубокому уяснению эволюционного характера общественного развития и четкому определению своего места в этом процессе. Понимание истории позволяет осознать свой долг перед прошлыми и будущими поколениями, ценить накопленные культурные блага, с уважением относиться к иным культурным системам.

Исторические знания имеют особое значение для формирования мировоззрения подрастающего поколения. Не случайно в XIX в. история была введена в программу школьного обучения. Однако преподавание истории в нуждается в постоянном совершенствовании. История является мощным средством объединять или разделять народы, делать из них друзей или врагов, способствовать социальному миру или вражде. Анализ интерпретаций исторических фактов и событий, нашедших отражение в исторических трудах и учебниках, показывает, что подобранные в соответствии с какими-либо заранее заданными идеологическими, политическими или педагогическими целями аргументы и доказательства могут способствовать формированию патриотизма, космополитизма, национализма, шовинизма, ксенофобии. В первой половине ХХ века межнациональное противоборство в Европе спровоцировало две мировые войны. По поводу первой мировой войны сказано, что она в значительной степени явилась результатом чрезмерного националистического и патриотического пыла всех противоборствующих сторон – результатом «отравления историей». Еще более резко высказался французский поэт и мыслитель Поль Валери: «История является самым опасным когда-либо произведенным продуктом интеллекта. Она делает нации желчными, спесивыми, невыносимыми и пустыми».

В конце ХХ столетия крушение коммунистической власти в странах Восточной Европы и естественное желание освобождения, проявившееся и в культивации идей этнонациональной самобытности, стремительно переросло в конфликты, создало атмосферу нетерпимости, агрессивного национализма и этноцентризма.

Обеспокоенность существующими явлениями и тенденциями закономерно привела к пересмотру целей и задач преподавания истории, к постановке проблемы: « Каким образом преподавание истории может вносить свой вклад в продвижение демократических ценностей и толерантности?» Проект развития исторического образования занимает одно из ведущих мест в деятельности межправительственной организации Совет Европы, членами которой являются 40 государств, в том числе и Россия. Суть общеевропейской идеи - формировать через изучение истории в молодом поколении отношения и навыки миролюбия, терпимости, взаимопонимания. В системе школьного и высшего образования, а также в повестке гуманитарных исследований должны присутствовать исторические экскурсы, оценки и вся совокупность источников вражды и нетерпимости в мире. В ходе изучения геноцидов, расовых и этнических конфликтов, религиозных войн и сегрегации недопустимы интерпретации только собственного народа как жертвы и страдальца в результате действий других народов. Этнокультурная компетентность предполагает понимание происхождения источников и последствий нетерпимого отношения к другим.

В 1990-е годы суть истории была определена как результат концептуальных построений и толкований историков, всегда до конца незавершенных и открытых к обсуждению. В результате преподавание истории – поиск объяснений, а не просто передача совокупности знаний, которые нужно изучить и запомнить. В материалах Совета Европы подчеркивается, что наиболее надежным является использование такой методики изучения истории, которая предлагает рассмотрение серии доказательств и свидетельств, выбранных из разных исторических концепций. Постоянное обращение к различным точкам зрения и требование от всех и каждого уважать другое мнение позволяет: - преодолевать стереотипное мышление и предубеждения;

- развивать позитивные взгляды и ценности, включая толерантность, уважение множественности во всем;

- вносить вклад в улучшение взаимопонимания между сообществами людей.

г).Спорным остается вопрос о политико-идеологической функции истории. Проблема заключается в том, что втягивание истории в политическую борьбу неизбежно сказывается на ее объективности. Политизация исторических исследований чревата опасностью превращения науки в служанку идеологии. Однако социальная природа историографии неизбежно заставляет ее откликаться на те или иные вопросы жизни современного общества, причем дело не ограничивается исследованиями в области новой и новейшей истории. Нередко политически актуальными становятся проблемы древней и средневековой истории, по ним возникают дискуссии, в которые втягиваются различные социальные слои.

Так, различные противоборствующие политические силы Беларуси на современном этапе развития государственности остро ставят вопросы, связанные с историей Великого княжества Литовского и места в нем белорусского элемента и т. д. Научные и политические аргументы настолько тесно переплелись, что их трудно развести. Таким образом, независимо от пожеланий ученых, историческая наука фактически выполняет определенную политико-идеологическую функцию. Она прослеживается на всех этапах развития исторической науки. Прагматический подход к истории определился еще в античную эпоху. В средневековом обществе перед историей ставились задачи по обоснованию догматов церкви и защите имущественных прав и привилегий духовных и светских князей. Просветители использовали факты истории как аргументы для обоснования рационалистического мировоззрения.

С конца XVIII в. историография превращается в орудие борьбы различных государств и политических партий между собой. Наиболее концентрированное выражение политические функции истории получили в малогерманской историографии, названной так за активное участие в политической борьбе вокруг объединения Германии под эгидой Пруссии. Ее представители не просто принимали непосредственное участие в политической борьбе, но старательно прославляли милитаристский курс Пруссии в качестве единственно возможной «реальной политики». С этих позиций были написаны «История прусской политики» в 14 томах И.Г. Дройзена, «Основание Германской империи Вильгельмом I» в 7 томах Г. Зибеля, «Немецкая история XIX века» в 5 томах Г. Трейчке и др. Опыт развития германской исторической науки предупреждает нас об опасности попадания в сеть воинствующего национализма. Распространяя откровенно националистические и милитаристские воззрения, историография оказалась ответственной за трагические судьбы немецкого народа в XX в.

Пример германской историографии свидетельствует о том, что патриотическое воспитание масс не может основываться исключительно на пропаганде национальных идей. В его основе должно лежать безусловное признание общечеловеческих ценностей, идеалов свободы, демократии и уважения прав человеческой личности.

Историография была открыто привязана к обслуживанию политических и идеологических потребностей господствовавшей политической партии в советском обществе. В эпоху сталинизма «Краткий курс истории ВКП(б)» был объявлен «могучим идейным оружием большевизма, настоящей энциклопедией марксизма-ленинизма» и надолго определил направление развития советской исторической науки. Принцип партийности в науке сохранялся в качестве средства контроля за лояльностью и идеологической «зрелостью» авторов исторических исследований и в последующий период.

Противостояние социальных систем сказалось на состоянии исторической науки по обе стороны «железного занавеса». В годы «холодной войны» политизированной оказалась и американская историография. Так, в 1949 г. президент Американской исторической ассоциации К. Рид в своем обращении «Социальная ответственность историка» заявлял: «Тотальная война, горячая или холодная, мобилизует всех и требует, чтобы каждый выполнял свою роль. Историк должен выполнять это обязательство не в меньшей мере, чем физик»

В последние десятилетия крайности подобного подхода к истории, в основном, преодолены. Большинство ученых убедились, что хотя история имеет дело с политикой, она не может становиться на сторону какой-либо политики и должна состоять исключительно в «партии истины». Историки не должны подвергаться принуждению со стороны государства, партии или какой-либо группировки. Этот призыв был одним из лейтмотивов ХУ1П-го Международного конгресса исторических наук (Монреаль, август — сентябрь 1995 г.), обсуждавшего, наряду с другими, и вопрос о свободе творчества историка.

П.

Методология истории. Основные концепции исторического развития. [9]

Итак, историки не только изучают исторические события, накапливают факты, но и стремятся их систематизировать, истолковать, раскрывать общие закономерности исторического развития. При этом они придерживаются определенной системы взглядов, идей, т.е. научной теории (концепции). Теории являются стержнем всех исторических трудов независимо от времени их написания.

Научная категория теория исторического процесса определяется предметом изучения. В историичеловечества несколько предметов изучения. Их различает разное понимание цели жизни — мировоззрение, нравственная позиция человека. С мировоззренческой позиции высшего ценностного ориентира человека – смысла жизни – можно выделить тритеории исторического процесса: -религиозно-историческая;

- всемирно-историческая;

- локально-историческая (цивилизационная).

Истоки этих теорий можно проследить еще в древнегреческой и средневековой историографии, но в завершенном виде они предстают в Х1Х- начале ХХ вв.

В религиозно-исторической теориипредметом изучения является духовная составляющая человека (Душа), связь человека с Высшим разумом, Творцом — Богом. В рамках религиозно-исторической теории существует несколько направлений (иудаизм, христианство, ислам, буддизм и др.). Суть всех религий состоит в понимании кратковременности существования материального тела человека и вечности Души. Смысл пребывания человека на Земле и, соответственно, основное содержание хода истории состоит в освобождении человека от первобытных (плотских) страстей, в победе духовной составляющей над материальной. В последовательном движении человека к Богу формируется свободная человеческая личность, преодолевающая свою зависимость от природы и приходящая к познанию конечной истины, дарованной человеку в Откровении. Ход человеческой истории прямолинейный и состоит из двух периодов: (1) от сотворения Мира до рождения Иисуса Христа; (2) от рождения Иисуса Христа до конца мира.

Во всемирно-исторической теории предметом изучения (приоритетной ценностью в ходе истории) является общемировой прогресс человечества (прежде всего его разума, сознания), позволяющий получать по возрастающей материальные блага. Развитие прогресса по возрастающей приводит к абсолютному господству человека над природой. («Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник». И. С. Тургенев. «Отцы и дети», фраза Базарова.) Принципиальные положения теории:

- история всего человечества - это единый процесс поступательного развития от низшего к высшему. Все народы, одни раньше, другие позже, неизбежно проходят через одни и те же ступени развития;

- история подчиняется определенным законам, и законы эти, как и законы природы в принципе познаваемы.

Впервые в законченном виде эта концепция была сформулирована немецким философом Г.Гегелем (1770-1831). В середине XIX века идею единства всемирного исторического пути человечества и прогресса обосновал этнограф и историк Л. Морган. Он же предложил периодизацию прогрессивного развития человечества: дикость, варварство, цивилизация. Так была создана периодизация «восходящей истории». Цивилизация мыслилась как высший этап истории, на котором возникают и развиваются государство и собственность.

В рамках всемирно-исторической (прогрессивной) концепции существует несколько направлений: - марксистское (формационное);

- либеральное;

- модернизационное.

Во второй половине XIX в. ведущую роль заняла теория общественно-экономических формаций К.Маркса и Ф.Энгельса. В основу развития общества положен экономический критерий – развитие производительных сил.[10] В процессе деятельности между людьми складываются те или иные производственные отношения.[11] Совокупность производительных сил и производственных отношений составляет способ производства, который определяет тот или иной тип общества - общественно-экономическую формацию. На определенном этапе уровень развития производительных сил перерастает существующие производственные отношения, которые становятся тормозом развития общества. Происходит их изменение. Также меняются все общественные отношения - правовые, религиозные, нравственные и т.д. (надстройка). Смена формаций осуществляется через социальную революцию. Движущей силой развития общества является классовая борьба между имущими, владеющими частной собственностью (эксплуататорами), и неимущими (эксплуатируемыми). Первая глава "Манифеста коммунистической партии", написанная К. Марксом и Ф. Энгельсом в 1848г., начинается так: "История всех до сих пор существовавших обществ была

историей борьбы классов". Одни страны проходят общественно-экономические формации раньше, другие чуть позднее. В пролетариате, классе, лишенном собственности, марксисты видели будущего устроителя жизни на принципах Свободы, Равенства, Братства. Пролетариат более прогрессивных стран (Европейский континент) помогает пролетариату менее прогрессивных стран (Азиатский континент), что есть принцип пролетарского интернационализма.

Ход истории представляет прогресс человечества, развивающегося по спирали, а периодизация истории строится по общественно-экономическим формациям. Поэтому марксистское направление еще называют формационным.

Возникновение марксизма явилось буквально революцией в науке об обществе. Впервые была сделана попытка вскрыть механизм общественного развития, показать его причины. К.Маркс не был историком и разработал лишь принципиальный подход. Он не конкретизировал, в частности, количество формаций. Он категорически отвергал намерение превратить его исторический очерк возникновения капитализма в Западной Европе в историко-философскую теорию о всеобщем пути, по которому роковым образом обречены идти все народы. Маркс не считал свою теорию «универсальной отмычкой», выступал против теоретического доктринерства. Исследовательская мысль Маркса двигалась в направлении от признания примата способа производства к признанию влияния многих факторов на эволюцию общественной жизни.[12]

Но последователи учения Маркса отнеслись к его наследию по-разному. Со временем сложилось два направления в марксизме - ортодоксальное[13] и творческое. Одни «ученики» превратили теорию в догму, утвердили жесткую пятичленную схему смены формаций (первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, коммунистическая), объявили ее всеобщей и обязательной, абсолютизировали экономический фактор в общественной жизни. Другие стремились к инновационному осмыслению марксизма, обогащению и развитию его через активное взаимодействие с другими направлениями исторической мысли.

Либеральное направление в рамках всемирно-исторической концепции, изучая прогресс человечества, отдает приоритет в нем развитию личности, обеспечению индивидуальных свобод. Личность служит отправной точкой для либерального осмысления истории. Либералы считают, что в истории действует человек, поэтому всегда есть альтернатива развития. Выбор, вектор прогресса, зависит от отдельной сильной личности – героя, харизматичного лидера. Одна альтернатива - цивилизованная, которая ассоциируется с сегодняшним обществом в Западной Европе. Другая – нецивилизованная (Восточная). В результате прогресса во всех странах победит цивилизованная (Западная) альтернатива развития.

Широкое распространение получили воззрения на историю немецкого социолога Макса Вебера (1864-1920 гг.). Основной его работой считается книга «Протестантская этика и дух капитализма» (1905 г.). В отличие от Маркса Вебер выделяет лишь два типа общества: традиционное, основанное на традициях и обычаях, и рациональное, построенное согласно требованиям разума.

Традиционное общество в древности и средневековье было основано на простом воспроизводстве, ремесленных технологиях, общинно-коллективистских ценностях, почтении авторитету и возрасту, ориентации на прошлое и его повторение. Оно являло собой как бы «самоподдерживающуюся неизменность». Изменения происходили по большей части спонтанно, не вытекая из сознательных целей людей. Современное индустриальное общество, наоборот, можно определить как «самоподдерживающуюся изменяемость». Человек в нем не только готов воспринимать постоянные сдвиги в технологии, стандартах потребления, правовых нормах и ценностных ориентациях, но способен инициировать их. Возникает качественно иной тип общества, хотя вместе с тем он несет с собой и новые проблемы.

Широкое распространение и влияние на историческую мысль получили взгляды французских историков, которые более 70 лет назад объединились вокруг журнала «Анналы экономической и социальной истории».[14] Возникло новое научное течение, так называемая школа «Анналов». М.Блок, (1886 - 1944 г.), Л.Февр (1878 - 1956 гг.), Ф.Бродель (1902-1985 гг.), Ж. Ле Гофф и другие историки, не отрицая определяющей роли экономики, исходили их того, что культура также является самостоятельным фактором. Она развивается по собственным законам, а не детерминируется экономикой и во многом определяет развитие общества. Они ввели в науку понятие «менталитет». В русском языке ему соответствует понятие «образ мыслей», «мироощущение». Он определяется совокупностью культурных, религиозных, нравственных ценностей, обычаев данного общества. Отсюда разница между американским, японским, немецким капитализмом. Существует менталитет не только различных культур, но и различных слоев общества - крестьянства, дворянства, ремесленников, рабочих и проч. Тем самым история у представителей школы «Анналов» представляет собой своего рода «социальную психологию». В центр внимания ставится человек, что позволяет глубже раскрыть историческое прошлое.

Большие возможности для объяснения исторического процесса нового и новейшего времени открывает использование теории модернизации. Модернизация трактуется исследователями как протяженный, охватывающий несколько столетий всеобъемлющий исторический процесс инновационных мероприятий, в ходе которого люди совершали переход от традиционного, аграрного к современному, индустриальному обществу.

Модернизация — это комплексный процесс. Она захватывает все сферы общества — экономику, социальную жизнь, политику, право, культуру. Изменения в этих областях тесно связаны между собой и «взаимоподталкивают» друг друга. Например, быстрый экономический рост, технический прогресс предполагают соответствующее изменение культурных установок, реформы политических структур, законодательства. И наоборот,

если скажем, хозяйственные сдвиги не сопровождаются политической демократизацией, а введение новых законов противоречит сложившимся представлениям в обществе, то развитие наталкивается на препятствия, модернизация оказывается лишь частичной, неполной.

Принято выделять несколько «эшелонов» модернизации. Первый «эшелон» - «общества пионеры» - Западная Европа, США; второй - Россия, Турция, Япония; третий - страны Африки и Латинской Америки.

В странах «первого эшелона» модернизация началась раньше (в Англии в XVII в., во Франции в XVIII в.), процесс носил длительный, постепенный характер, развивался органично, «снизу», от мануфактуры к фабрике. Буржуазные революции, уничтожившие феодальные отношения открыли путь свободному развитию капитализма.

Страны «второго эшелона» отставали в своём развитии. Поэтому над ними реально нависла угроза превращения во второстепенные державы и даже утраты независимости. Вследствие этого в осуществлении модернизации решающую роль играли не потребности развитая экономики, а внешний фактор — военная угроза со стороны развитых стран. Его давление заставляло ускорять развитие, форсировать процессы модернизации, догонять ушедшие вперед страны («догоняющая модель»). В этих условиях решающую роль в осуществлении модернизации играло государство. Преобразования проводились «сверху», чтобы компенсировать недостатки естественного развития «снизу». В этих странах мануфактурный период развития был значительно сокращён - индустриальный рынок начинался сразу с фабрик. Так как мир был уже поделён между ведущими державами, то внешние источники первоначального накопления (внешняя торговля, эксплуатация колоний) были ограничены, приходилось опираться на внутренние источники, что вело к усилению эксплуатации трудящихся.

«Догоняющая модель» модернизации имеет свои преимущества, позволяет резко сократить сроки осуществления модернизации. Но, в отличие от классического западного варианта, она лишена внутреннего механизма саморазвития, блокирует инициативу производителей, так как модернизация осуществляется непосредственно государством.

В странах «третьего эшелона» модернизация осуществлялась сверху колониальной администрацией, направление и уровень развития определялись страной - метрополией, источниками средств являлся вывоз капитала развитых стран, обеспечивавших инвестиции в промышленность. Экономики этих стран имеют, как правило, аграрно-сырьевой характер, являясь составной частью, придатком экономики стран метрополий.[15]

Для всемирно - прогрессивной интерпретации исторического процесса был характерен европоцентризм – концепция, согласно которой развитие подлинных ценностей культуры происходит только в Европе. Истоки европоцентризма – в противопоставлении греко-римской цивилизации «варварам». Именно в противовес европоцентризму появилась в Х1Х в. культурно-историческая или цивилизационная концепция. Она исходит из следующих положений: - единой линии общественного развития нет. История человечества представляет собой не однонаправленный линейный процесс, а историю отдельных цивилизаций, сосуществующих или сменяющих друг друга культур;

- каждая цивилизация самобытна, слитна с природой и проходит в своем развитии стадии рождения, становления, расцвета, упадка и гибели. Человечество составляет часть природы-биосферы и изменяется вместе с ней. Главное в истории – гармония человека и территории проживания (особая роль научной категории «историческое пространство»). Человек и среда обитания являются неразрывным целым.

Термин «культура» или «цивилизация» включает в себя всю совокупность коллективной жизнедеятельности людей, её материальный, социальный и духовный аспекты. Цивилизация – способ жизнедеятельности человека в специфических условиях (климатических, геополитических, историко-культурных, др.).[16]

Впервые идея о локальных цивилизациях, переживающих сходные фазы в своем развитии, была выдвинута русским мыслителем Н.Я. Данилевским(1822-1885гг.). Он является основоположником теории множественности и разнокачественности человеческих культур. В книге «Россия и Европа: взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому» Н.Я.Данилевский выделил тринадцать культурно-исторических типов и показал, что длительность «жизненного цикла» каждой культуры составляет 1500 лет. В своем труде Данилевский Н.Я. писал об извечном противостоянии России и Европы, ввел понятие «Евразия».

В западной историографии сложился устойчивый интерес к теории циклического развития цивилизаций. В 1964 г. Международное общество сравнительного изучения цивилизаций объявило Н.Я. Данилевского пионером, заложившим популярный на Западе подход пространственно-временной локализации явлений культуры. Всех последователей Данилевского объединяет критическое отношение к европоцентристской, однолинейной схеме общественного прогресса.

Наивысшего развития культурно-историческая концепция достигла в трудах О.Шпенглера (1880 - 1936 гг.) и А. Тойнби (1889 -1975 гг.). В основном труде А.Тойнби «Постижение истории» разработана детальная концепция круговорота цивилизаций. В нём исследуются пять живых цивилизаций (западная, православно-христианская, исламская, индуистская, дальневосточная) и тридцать две мёртвые.

К цивилизационному направлению близок и русский исследователь Л.Н. Гумилёв (1912-1992 гг.). Он разработал глобальную концепцию формирования и развития этносов в их непрерывной связи с природой.[17] Фундаментом этой концепции является учение о биосфере В.И. Вернадского. Ключевые понятия концепции Гумилева – этнос и пассионарность. Этнос – природное сообщество, коллектив людей, естественно сложившийся на основе оригинального стереотипа поведения и противопоставляющий себя всем другим таким же коллективам. Этнос формируется на определенной территории в тесном взаимодействии с окружающей средой как неразрывная ее часть, взаимодействует в ходе развития с биосферой. История человечества, по Л.Н. Гумилеву, - это история развития и взаимодействия этносов.

Этнос возникает в результате пассионарного толчка, биологической мутации, которая приводит к резкому уведичению числа пассионариев — людей активных, способных к сверхнапряжению, ведущих завоевательные войны и колонизацию. Причина пассионарных толчков – космическая энергия, потоки космических частиц.

Этнос переживает фазу подъема - резкого увеличения численности, роста активности, расширения территории за счет соседей. Затем следует акматическая фаза наивысшей активности. Меняется пассионарность. Появляется стремление не только к победе своего этнического коллектива, но и к утверждению себя как личности (отсюда междоусобные войны). Далее, фаза надлома - распад государств, рост числа субпассионариев (людей, живущих за счет государства), революции, гражданские войны. Затем следует фаза инерционная - период успокоения, когда преобладают люди с низким уровнем пассионарности. Для следующей фазы обскурации характерен рост паразитизма, коррупции, преступности. Главная цель человека - удовлетворение личных потребностей. В этот период этнос становится легкой добычей для соседей. И, наконец, мемориальная фаза: разрозненные остатки этноса, утратившие государственность, сохраняют память о былом величии в фольклоре. Цикл пройден, круг замкнулся. Возрастное состояние этноса довольно отчетливо проявляется в физиогномике. На рисунках, выполненных художником Н. Симоновской по античным скульптурам, изображены римляне трех фаз этногенеза. Первый – человек волевой, с чувством долга. Второй – эмоциональный, неустойчивый, не заслуживающий доверия. Третий – тупой, жестокий, упрямый (рис. 2).[18]

Рис. 2. Возрастное состояние этноса.

1.Римлянин эпохи начала фазы исторического существования..

2. Римлянин эпохи конца фазы исторического существования.

3. Римлянин эпохи упадка.

2. 2.

|

3. 3.

|

1. 1.

|

Следует заметить, что всемирно-историческая и цивилизационная концепция противоречат друг другу лишь на первый взгляд. Здесь мы имеем дело лишь с различными объектами исследования. Если человечество в целом развивается по восходящей линии от низшего к высшему, то этого нельзя сказать о каждой человеческой цивилизации. Нет ни одной цивилизации, которая существовала бы на протяжении всех стадий развития человечества - каждая цивилизация проходит свой цикл развития, на ее место приходит новая, впитавшая в себя достижения предшествующих культур, а все вместе они составляют линию развития единой человеческой цивилизации.

В настоящее время наибольшей популярностью среди обществоведов, как на Западе, так и в России, пользуются три макротеории:

- формационная (неомарксизм);

- цивилизационная;

- модернизационная.

Обращение к данным моделям позволяет «вписать» конкретное общество в контекст общемировой истории через универсальные закономерности общественного развития (стадиальный подход), или через социокультурное своеобразие общества как целостности (цивилизационный подход). Важнейшей чертой современного состояния исторической науки является использование представителями одной школы или направления разных теоретико-методологических приемов и подходов на основе их дополнительности. Принцип дополнительности (концептуальный синтез) был использован рядом историков во взаимоотношении между формационным и цивилизационным, а также между модернизационным и цивилизационным подходами. Продуктивность принципа дополнительности можно проиллюстрировать современным состоянием вышеназванных теорий.

Так, модернизационная концепция была сформулирована во второй половине 1950-х гг. При этом она не оставалась неизменной со времени ее первоначального оформления. В результате эволюции модернизационной парадигмы сложилась многомерная и эластичная по отношению к реальности познавательная программа. Концептуальное ядро современной версии модернизации заключается: - в отказе от односторонней трактовки модернизации как трансформации в сторону западных институтов и ценностей (европоцентризм);

- в признании возможностей собственных оригинальных путей развития (национальных моделей модернизации, имеющих местную социокультурную окраску);

- поворотных точек в процессе развития, в которых может происходить смена маршрута движения;

- осознание конструктивной, положительной роли социокультурной традиции в ходе модернизационного перехода.[19]

В целом ход мировой истории согласно модернизационному осмыслению выглядит так: все человечество переходит от традиционного общества к индустриальному, но каждая цивилизация осуществляет этот переход по-разному, в зависимости от особенностей своего развития. Таким образом, модернизационный подход активно сегодня разрабатывается как самостоятельная концептуально-методологическая интерпретация, при этом удачно включающая в себя лучшие наработки иных исторических концепций.

Что касается марксистской методологии, то со второй половины ХХ в. на Западе начался «Ренессанс марксизма». Сильные марксистские исторические школы сформировались в Великобритании, Франции, Италии и ряде других стран. Это возрождение происходило на основе освоения и соединения с марксизмом целого ряда положений, сформулированных в сфере немарксистского понимания исторического процесса. Наиболее эффективным в плане усовершенствования марксистских представлений о мировой истории, стало сотрудничество со «школой Анналов». Западные историки-марксисты отказались от почти ритуального поклонения экономическому фактору, как основному двигателю истории. В целом не отрицая его значимость, но и не выделяя в виде основополагающего, они восприняли и стали активно использовать в своих исследованиях наработки «школы Анналов»: - фактор менталъностей в понимании исторического процесса;

- человеческий фактор, как важнейший объект исторических исследований;

- междисциплинарный подход в изучении истории.[20]

Для современной историографии характерна «многофакторность» в развитии человеческой истории. Исследователи отказываются от поисков единого определяющего развитие фактора. На человеческую историю влияют и экономика, и географическая среда, и климат, и особенности культурного и религиозного развития. Начался переход от формационного

универсализма к цивилизационному плюрализму (идее многообразия исторического развития).

Ш.

От средневекового видения мира к научному. Этапы развития российской исторической науки.

Каждый народ на определенном этапе начинает осмысливать свое настоящее и прошлое, формировать свое видение истории. Первый этап изложения российской истории – летописный, ХI-ХVП вв.

Летописи — памятники исторической письменности и литературы Древней Руси. Повествование в них велось по годам в хронологической последовательности (рассказ о событиях каждого года начинался словами «в лето...» — отсюда и название «летопись»).

Летописи дошли до нас в большинстве случаев не в цельном авторском тексте. Летописцы были и учеными, и писателями, и публицистами. Они соединяли в своих текстах труды предшественников, давая им свою интерпретацию и сопровождая своими дополнениями. Благодаря этому летописи превратились в своды разнородных в жанровом и стилистическом отношении материалов. Летопись сложна по составу. Наряду с лаконичными и развернутыми погодными записями в состав летописного текста входят рассказы о походах и смерти князей, сведения о затмениях солнца, луны, эпидемиях и т.д., развернутые сюжетные повествования, переложения устных исторических преданий, тексты грамот, договоров и т.д. [21] Древнейший, реально дошедший до нас летописный свод, который затем включали в свой состав почти все летописные своды ХIV-ХVI вв., - это «Повесть временных лет». Его составителем большинство историков считают монаха Киево-Печерского монастыря Нестора.

Летописцы были беспристрастным, равнодушным наблюдателем или их рукой управляли политические страсти и мирские интересы? Бесспорно, мировоззрение первых историков было религиозным. Они следовали принципам религиозно-христианской модели осмысления мира:

а) принципу провиденциализма. История – результат божественного замысла, суть которого человеку не дано познать. Отсюда безоценочность, анонимность, имперсональность сочинений;

б) принципу универсализма - все народы вовлечены в единый поток;

в) принципу прогрессивности исторического процесса – во временном промежутке от Сотворения Мира до Страшного Суда есть место для развития.

В Повести временных лет дана собственная интерпретация русской истории, что стало возможным в условиях определенного культурного запаса восточных славян. Оригинальность трактовки состоит в следующем. Прежде всего, проводится мысль о самостоятельном, происходящем из внутреннего порыва, приобщении Руси к христианству. До 988 г. - года Крещения Руси - для древнерусских книжников истории как осмысленного процесса не существовало (языческая Русь погружена во мрак). Бог сам избрал, просветил славян светом христианства. Славяне равны другим христианским народам, являются неотъемлемой частью всего европейского сообщества народов, история славян самоценна.

В ХV-ХVI вв. в условиях формирования централизованного русского (Московского) государства произошло качественное изменение трактовки истории – вместо богоравности идея богоизбранности. Мысль об особом пути России, отличном от западных и восточных стран,была сформулирована старцем Елеазарова монастыря Филофеем. Это было учение «Москва - Третий Рим». Согласно этому учению, Первый Рим - Римская империя - пал в результате того, что его жители впали в ересь, отказались от истинного благочестия. Второй Рим - Византия - пал под ударами турок. «Два Рима пали, атретий стоит, четвертому не бывать», - писал Филофей. Движение истории приобрело географический характер – подлинная история от Христа через Рим, Константинополь движется на Московскую Русь. Отсюда следовало убеждение в мессианская роли России, призванной сохранить истинное христианство, утраченное в других странах, указать путь развития всему остальному миру. Концепцию Филофея царь Иван IV (Грозный) превратил в политическую доктрину с идеей господства Московского государства. Именно в ХVI в. четко проявилась такая черта историографии, как политизация.

Историческая наука в России рождалась из раздвоенности и потрясений бунташного ХVП в. Именно в этом столетии произошло размывание традиционной средневековой историографии, появились принципиально новые взгляды и жанры, родились элементы научного видения мира. О науке можно говорить, когда происходит смена религиозного взгляда материалистическим, т.е. движущие силы истории ищутся в ней самой. Авторы в ХVП столетии впервые связали события Смуты с деятельностью конкретных личностей. В истории появляется действующий человек. Освобождение государства от интервентов, избрание царя на Земском Соборе трактуется не как божественное деяние, а как дело рук самого русского народа. Но в целом историческое сознание в ХУП в. оставалось косным.

Возникновение отечественной истории, как науки, неразрывно связано с именем Петра I. Сам Петр и его окружение - люди, мыслящие рационально и прогматично, умеющие и желающие осваивать новое. Петр изгнал бога из повседневной жизни, что было важно для появления науки. Со второй четверти ХУШ в. развитие научной мысли в России возглавляет основанная в 1725 г. Академия наук. Для работы в ней приглашались иностранные ученые. У основания российской исторической науки стоит немецкая историческая школа.

Первым, кто оставил наиболее значительный след в отечественной историографии того времени, был бывший кенигсбергский профессор Готлиб Зигфрид Байер (1694-1738). Он был приглашен в Академию наук в 1730 г. и сразу пришелся ко двору Анны Иоанновны и Бирона. Байер был крупным ученым-ориенталистом (арабистом) и филологом.

Среди тщательных исследований Байера в России следует выделить постановку варяго-русского вопроса на основе непосредственного изучения скандинавских материалов, а также первые разработки исторической географии Киевской Руси.

Трактат Байера о варягах послужил краеугольным камнем целой норманнской теории. Свое внимание он сосредоточил на одном факте — призвании князей из варягов. По мнению Байера, варяги были из Скандинавии и Дании, т.е. скандинавами, и представляли собой наемную гвардию. Выводы Байера легли в основу норманнской теории. В статьях Байера, посвященных обоснованию норманнской теории возникновения Русского государства «О варягах», «О происхождении Руси», «География Руси и соседних областей по данным северных писателей», доказывается скандинавское происхождение Руси. И здесь, по мнению исследователей, аргументация автора весьма натянутая и неубедительная. Например, ряд славянских имен выводится из корней слов скандинавского языка. Еще Татищев подчеркивал, что убедительность работ Байера в значительной мере подрывалась вследствие незнания им русского языка. Русская летопись была известна Байеру в латинском переводе.

Деятельность Байера в нашей историографии получила различную оценку. Высоко оценивалось прекрасное знание Байером византийских и скандинавских источников и то, что он мастерски владел приемами филологической критики. Многими учеными подчеркивалась беспочвенность его утверждений в области норманнского вопроса, но в то же время признавалось, что историко-географические исследования «сыграли полезную роль в истории нашей науки».[22]

Из немецких историков, более всех, почти 60 лет, в Академии наук работал Герард Фридрих Миллер (1705-1783). Своей необычайно активной деятельностью он оставил значительный след в разработке научной русской истории, архивном деле и просвещении. Миллер приехал в Россию, когда ему было всего 20 лет. В 1747г. окончательно перешел в русское подданство. Значительный этап в биографии Миллера связан с участием в Сибирской экспедиции Беринга. Десять лет (1733-1743) Миллер провел в Сибири. Он знакомился с географией Сибири, этническим составом ее населения, собирал архивные материалы, составлял карты. До того времени центром исторического изучения были летописи. Миллер натолкнулся на акты, и перед ним впервые открылось безбрежное море архивных источников по русской истории. С этим открытием центр тяжести в изучении русской истории должен был переместиться из глубокой древности в ХV-ХVП вв. Два года ушло на обследование архивов Западной Сибири — Тобольска, Тюмени, Туринска, Омска, крепостей по Иртышу. С 1735 г. началось обследование Восточной Сибири, с 1738 г. — Западной Сибири и Приуралья. Помимо письменных источников, Миллер приступил к разработке археологических памятников, изучал быт и фольклор. В процессе этой работы самое собирание материала начинало приобретать научные формы и научную организацию. Надо сказать, что к чести Миллера он не боялся быть чернорабочим в истории. Уже, будучи академиком, он готов был ехать в деревню к В.Н. Татищеву, чтобы снять копии и сохранить для истории огромный материал, собранный первым русским историком для своих трудов. Результатом десятилетней работы в Сибири стала двухтомная «История Сибири».

В 1749 г. Миллер выступил с диссертацией «О происхождении народа и имени российского». В диссертации он отождествлял варягов со скандинавами, варягов и Руси, утверждал, что скандинавы дали Руси государей. Эта точка зрения была развитием «норманнской теории», основоположником которой был Г.З. Байер. Работа вызвала скандал в научных кругах тех лет и была запрещена. Свою речь Миллер произнес вскоре после правления Анны Иоанновны, когда немецкая партия была удалена от двора. Национальное царствование Елизаветы Петровны началось во время войны со Швецией, которая окончилась миром в 1743 г. Было крайне неосмотрительно в это время сказать, что шведы дали России имя и государей. Основным оппонентом Миллера стал М.В. Ломоносов, которого поддержали астроном Н.И. Попов, С.П. Крашенинников, А.П. Сумароков и др. Нельзя не признать того, что в источниковедческом отношении позиции Миллера были достаточно серьезно обеспечены. Однако норманнская схема часто приводила его к ошибочным выводам в вопросах конкретной истории и заведомо обедняла историю Древней Руси. Оппоненты не могли согласиться с тем, что начало Руси сводится к влиянию извне. Тем более что это не соответствовало национальной патриотической идеи о самостоятельном развитии славянства. И все же заслуги Миллера в изучении истории Сибири, в собирании и анализе исторических источников полностью перекрывают его норманнистские заблуждения.

Миллер сформировал и воспитал кадры русских архивных и археографических работников. Для ориентировки в сложных княжеских счетах русских летописей Миллер приступил к разработке генеалогии как специальной практической дисциплины. Он написал историю российского дворянства, очерк истории Преображенского и Потешного полков, историю АН, морских плаваний. Мы обязаны Миллеру изданием «Истории Российской» Татищева, он же впервые издал Судебник 1550 г., «Степенную книгу», «Географический лексикон», Письма Петра I к Шереметеву, «Описание земли Камчатки» Крашенинникова. Огромная работа, проделанная Миллером, превратила его в исключительного знатока истории России и поставила в центр всей исторической науки второй половины XVIII в. Основная часть миллеровских «портфелей» (копий актового материала) ждет опубликования до настоящего времени.[23]

Младший коллега Миллера Август Людвиг Шлецер (1735-1809) в России работал с 1762 г. Он имел превосходную подготовку к историко-критической работе. Изучение Начальной летописи и ее научная критика – тема «Нестор» – стали основными в его творчестве (20 лет жизни он посвятил). В сочинении «Нестор» Шлецер сформулировал общие принципы и описал технические приемы проведенной им критики текста. Покинув Россию в 1769 г., Шлецер преподавал в Геттингене и не переставал заниматься русской историей. В европейской исторической науке он заложил новое направление - славистику. В то же время Шлецер внес свой вклад в норманнскую теорию. Так, исследуя общественный строй славян IХ-Х вв., он доказывал примитивность политического строя и отсутствие государственности у славян до прихода варягов. Эти выводы встретили резко отрицательную оценку современников - русских историков. Действительно, судя по работам Шлецера, можно говорить, что он недооценивал глубину и творческие возможности русской культуры. Он подчеркивал превосходство иностранцев и особенно немцев, которые, по его мнению, облагородили Россию и распространили в ней просвещение. Однако основное значение Шлецера заключается в том научном методе, которым он вооружил русского историка. Сочинение «Нестор» имело большое влияние на развитие нашей историографии. Начиная с Н.М. Карамзина, С.М. Соловьева, М.П. Погодина, А.А. Шахматова все русские ученые смотрели на Шлецера как на учителя, родоначальника своей науки и руководствовались его приемами.[24]

В целом, вклад немецких историков трудно переоценить. Им русская наука обязана введением в научный оборот такого источника, как русские летописи. Они впервыеперевели на латинский язык и издали основной массив русских летописных источников. Благодаря их усилиям русская наука сразу же взяла на вооружение самые передовые методыработы с источниками - сравнительный лингвистический анализ, критический метод изучения и др. и, таким образом, сэкономила время с точки зрения школы работы с источниками, методологии. Норманнская теория явилась двигателем русской исторической науки Х1Х в., в спорах норманистов и антинорманистов она себя формировала.

Первым собственно русским историком был один из сподвижников Петра I, ученый - энциклопедист и политическийдеятель В.Н. Татищев (1686-1750).[25]Главной сферой его деятельности была военно-административная. Наука не была его профессиональным занятием, скорее – увлечением, страстью, без занятий ею он не мыслил своей жизни. С полным основанием Татищева можно назвать основоположником географической и исторической науки в России.

Работа по написанию труда по родной истории с 1720 г. становится главным делом его жизни. Итогом явилась «История Российская с самых древнейших времен» в 4-х книгах. Работа шла довольно медленно, описание автор успел довести до 1677 г. (планировал до 1613 г). Не успел он также переработать свой труд и написать его на современном ему литературном языке, чтобы был доступен читателю.

Ученый впервые высказал мысль, которая остается и поныне справедливой. Успешное исследование истории России невозможно без широко организованного и продуманного издания источников, в том числе и произведений иностранных авторов, содержащих сведения об отечественной истории. Причем собирание, описание и публикация источников – это важнейшая государственная задача. На протяжении многих лет своей жизни на родине и за рубежом Татищев приобретал книги и рукописи, снимал с последних копии, делал выписки. Он разработал проект публикации источников и подготовил некоторые из них к печати, сопроводив их примечаниями. Однако ни одна из подготовленных им публикаций не была напечатана при его жизни, в результате чего некоторые уникальные источники оказались, по всей вероятности, навсегда утраченными для науки. Благодаря Татищеву до нас дошли такие исторические источники, как «Русская Правда», Судебник 1550 г., «Степенная книга». Они были опубликованы после смерти Татищева благодаря усилиям Миллера.

Своими изысканиями Татищев положил начало становлению исторической географии, этнографии, картографии и ряда других вспомогательных исторических дисциплин.

Для мировоззрения ученого характерен рационалистический подход - история не результат божьего промысла, а итог человеческих деяний. По своим философским взглядам Татищев – человек эпохи Просвещения (миром правит разум). У Татищева сложился «прямолинейный» вариант концепции поступательного «восходящего» хода истории. В духе рационалистической философии, господствовавшей в Европе, прогресс он связывает с развитием научных знаний и представлений и указывает на три величайших способа просвещения: изобретение письменности, распространение христианства и открытие книгопечатания.

В «Истории Российской» Татищев делает упор на политическую историю государства, социально-экономические и культурные факторы остаются за рамками исследования. Развитие истории у Татищева связано с деятельностью конкретных исторических личностей (князей, царей). В описываемый период времени подобный подход был характерен для европейской науки в целом. Хотя Татищев и стремился установить причинно-следственную связь событий, но она сводилась к описанию тех или иных исторических личностей, а, следовательно, к их воле. Это делает произведение одним из наиболее значимых в становлении исторической науки в России в первой половине XVIII столетия. Мы наблюдаем прагматический подход в изложении материала. С точки зрения рационалиста и прагматиста Татищев являлся родоначальником исторической науки в России.

В основе концепции русской истории Татищева лежит история русского самодержавия. Выбор формы правления, по мнению Татищева, зависит от географических условий, размеров территории и уровня просвещения народа. В небольших государствах, где можно быстро собрать все взрослое население, полезнее быть демократии; в странах, безопасных от нападения внешних врагов, расположенных на островах, или защищенных горами (подобно Англии и Швеции), вполне возможна аристократическая форма правления. Наконец, для обширных государств, которым грозит внешняя опасность, необходима самодержавная власть. «Великие же и от соседей небезопасные государства, без самовластного государя быть и в целости сохраниться не могут» — так Татищев обосновывал изначальное становление монархии в России. Кроме этого в родном отечестве он «видит и низкий уровень просвещения, и сепаратизм отдельных областей, преодолеть который в состоянии только сильная центральная власть». Свои рассуждения Татищев подкрепляет примерами из прошлого. Периоды экономического процветания и могущества России, утверждает он, всегда совпадали с «единовластительством». Переход власти к аристократии, феодальные усобицы в удельный период привели к подчинению Руси монголами, а ограничение царской власти в начале XVII в. — к крайнему разорению государства и отторжению от России шведами и поляками значительных территорий.

В «Истории Российской» показано, что самодержавие развивалось в постоянной борьбе с аристократией. Именно этот конфликт – двигатель русской истории, так как в результате противодействия двух политических сил возникали гармоничные взаимоотношения, власть опиралась на аристократию. Таким образом, в труде Татищева присутствует идея борьбы разных элементов как двигателя истории.

Труд Татищева представляет собой первый опыт научного освещения отечественной истории с позиций рационалистической философии. Это первый фундаментальный труд. Впервые «История Российская» была опубликована в 60-80-х годах ХVШ в. Новое академическое издание вышло в свет спустя 200 лет, в 1960-х годах и отличается от первого высоким научным уровнем и обстоятельным справочным аппаратом.

Работы В.Н. Татищева, как и работы других историков XVIII в. М.М Щербатова (1733-1790) и И.Н. Болтина (1735-1792) были известны лишь узкому кругу специалистов. Первым автором, получившим действительно всероссийскую известность, стал Н.М. Карамзин (1766-1826). Его 12-томная «История государства Российского» стала одной из самых читаемых книг в России. 37-летний Карамзин приступил к написанию «Истории» будучи уже признанным российским писателем и мыслителем. Обращение к истории он воспринимал как долг перед Родиной. Высочайшим указом императора Александра I получил звание историографа, предоставляющее ему право получать материалы для написания истории из всех хранилищ и обеспечивающее материальным жалованием. Работа над «Историей государства Российского» шла очень интенсивно. Первые восемь томов пришли к читателям все сразу уже в 1818 г. Общепризнанно, что в истории отечественной науки и словесности ни одно масштабного объема сочинение не оказывало столь сильного воздействия на общественное сознание. А.С. Пушкин писал: «Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, доселе им неизвестную… Древняя Россия, казалась, найдена Карамзиным, как Америка – Колумбом... Несколько времени ни о чем ином не говорили».

Такое восприятие «Истории…» первыми читателями, во-первых, объяснялось обстоятельствами времени. Недавно победоносно завершилась война с Наполеоном, и победители возвратились на Родину, преисполненные сознанием всемирно-исторической роли России. Потому-то такой успех в обществе имело передаваемое из уст в уста сравнение Карамзина с Кутузовым: «Карамзин — это Кутузов двенадцатого года: он спас Россию от нашествия забвения, воззвал ее к жизни, показал нам, что у нас отечество есть, как многие узнали о том в двенадцатой году».[26]