Вместе мы под большим исследователем. Луна, луна, о, да, о да! Сегодня мы завладеем галактикой.

Ивановский государственный химико-технологический университет

Гуманитарный факультет

Кафедра истории и культурологии

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА

Тема: Видеоигры как инструмент моделирования культурного мира современного человека.

Автор: Сверчков С. В.

Руководитель:

доцент кафедры истории и культурологии,

к.ф.н. Миловзорова М. А.

Заведующий кафедрой:

доцент кафедры истории и культурологии,

к.ф.н. Миловзорова М. А.

Иваново, 2016 г.

Содержание:

Введение. 2

Глава I.Игра как объект философской и научной рефлексии. Феномен видеоигр в современном научном дискурсе. 9

Глава II.Конструирование видеоиграми реальности. Аналитический анализ источников. Классификация видеоигр. 27

Глава III.Видеоигры в современных социокультурных проектах. Проект городского гейм-центра. 47

Заключение. 55

Приложения. 56

Литературные источники. 62

Введение.

Сегодня не вызывает сомнений, что видеоигры стали неотъемлемой частью повседневной жизни общества, и исследователи всё чаще приходят к выводу о том, что игры (и видеоигры, в частности) всё сильнее влияют не только на повседневный образ жизни, но и на философию жизни, работы, досуга и т.д.[1] В нашем обществе всё чаще можно увидеть игровые практики в обучении, экономике, культуре и других сферах деятельности человека. Игры, как замечает Мария Владимировна Тендрякова, уже стали частью нашей жизни, хотим мы того, или нет. Исследовательница считает, что можно выделить целое поколение кидалтов (от англ. kid – ребёнок и adult – взрослый), которые не спешат расставаться с привычными для традиционного общества атрибутами детства: мультфильмами, куклами (фигурками, моделями), играми, вступая во «взрослый» период своей жизни.[2]

Также и игры, как считают исследователи, внесли свою лепту в психологию современного общества: люди, выросшие с (на) видеоиграми(-ах), чаще идут на риски, реже отступают от намеченных целей, пытаются найти во всём логический «ключ» решения проблемы, реже полагаются на случай (кроме азартных игр и лотерей, которые не являются играми в привычном понимании этого слова).[3] Кроме этого, видеоигры рождают свои субкультуры (чуть ли не каждая игра имеет своё собственное сообщество), участники которых, порой, кажутся более сплоченными, сильными, чем сограждане.[4] Но наряду со всем этим, до сих пор не проведен комплексный анализ ценности (значимости) видеоигр для формирования культурного мира современного человека, также как обычно не анализируется художественная составляющая видеоигр как современной формы искусства (медиа). Обыденное сознание в традиционалистских обществах, в основном, игнорирует серьезность проблемы участия видеоигр в конструировании мира культуры, именно поэтому актуальность обращения к выдвинутой проблеме достаточно высока. Именно сегодня нужно подойти к ее осмыслению серьёзно и комплексно, пытаясь понять значение культурного феномена «видеоигры» и выработать стратегии взаимодействия с ним, ради общего блага, в противном случае, мы рискуем столкнуться с катастрофой, подобной рождению нацизма, или, как минимум, с нереализованным потенциалом культуры.

Теме игры, как универсальной культурной категории, посвящено большое количество научных работ, и их число растёт с каждым годом. В качестве фундаментальных можно назвать работы: Хёйзинга Йохан «Homo ludens. Человек играющий», Кайуа Роже «Игры и люди». Написанные около полувека назад, они в чем-то являются устаревшими, но для рассмотрения феномена игры они всё ещё остаются фундаментальными, так как содержат в себе большое количество фактов и выводов, которые и по сей день являются признанными в научном дискурсе, на которые ссылаются другие исследователи.

Наиболее фундаментальной и задающей общее направление исследований игр является работа Йохана Хейзенги «Homo ludens» («Человек играющий»). В этой работе, одной из первых, игра рассматривается как то, без чего человек не сможет жить полной культурной жизнью, подобно тому, как человек не может жить без законов, литературы, языка, и т.п., несмотря на то, что Хейзинга убеждён, что человек недалеко ушёл от животных в этом начинании.[5] В этой книге Хейзенга впервые пытается выявить определение игры (не игрушки), её функции и характеристики. Более того, Хейзинга считает, что именно игровая природа культуры позволила и позволяет до сих пор развиваться культуре и быть таким значимым и уникальным феноменом.[6]

Работа К. Роже «Игры и люди» также является крайне важной работой, посвящённой теме игр, хотя это исследование имеет более социологическую, чем культурологическую направленность. В этом труде Роже вступает в полемику с Хейзингой, открыто не соглашаясь с тем, что игры несут в себе исключительно соревновательный смысл, выделяя социальные институты, подверженные влиянию игр на культуру.[7] Но также сталкивается с проблемой чёткого определения игры, выделяя вместо этого ряд признаков игры и называя четыре основных типа игры, которые могут комбинироваться друг с другом, указывая, в каких формах они существуют в обществе.[8]

В работе «Основные феномены человеческого бытия» Ойген Финк, как и предыдущие авторы, говорит о неразрывности бытия человека и игры, ставя её в одном ряду со смертью, трудом, господством и любовью. Он делает вывод о том, что игра сопровождает человека с рождения и до самой смерти, присутствуя во всём, что его окружает. Финк перечисляет многое из того, что окружает человека, выделяя в этом игровые элементы. Финк, как и многие другие, отмечает, что игра не служит какой-то конечной цели, а ценна сама по себе, именно в этом её «цель». Но в отличии, например, от Хейзинги, Финк считает, что игра во всей её комплексности свойственна исключительно человеку, подобно языку и другим, более комплексным конструктам культуры, т.е. является субъективным восприятием человека (подобно восприятию человеком цветов, и не восприятию ультрафиолета и инфракрасных волн).[9] Похожее мнение высказывают и Хосе Ортегга-и-Гассет и Ханс-Георг Гадамер: первый – остро переживая современное ему состояние культуры, писал о настоящей, «живой» культуре, которая рождается из свободной человеческой деятельности – игры, подобно стихии[10], а второй, что игра неотделима от природы человеческого бытия и что человеческая культура без нее вообще немыслима[11].

Обращаясь к русской научной мысли нельзя не отметить таких авторов как Тендрякова М.В., Липовцева А.В., Ветушинский А., Салин А., Соколов Е., Быков Е., Галкин Д.В. и др.

Монография М.В. Тендряковой является наиболее современной и обобщающей среди фундаментальных работ, посвящённым играм. Хронологические рамки исследования охватывают культурные феномены от рождения человека до нашего времени, хотя, автор, конечно же, делает акцент на современности. Работа включает в себя анализ представлений о феномене игры, возникших в разное время, а также авторские размышления на эту тему. Также в работе представлена попытка систематизации, классификации и культурологического, психологического и социального анализа различных типов игр и игрушек и их влияния на детей и взрослых, и, наоборот, влияния людей на игры и игрушки на протяжении истории.

Липовцева А.В. в своей статье «Игровая теория культуры: социально-культурологические аспекты» обращается не только к культурной части игры, но и к социальной. Она, как и другие исследователи, считает, что игра, её характеристики и отношение к ней могут являться своеобразным «компасом», показывающим в каком векторе движется культура.[12]

Ретюнских Л.Т. в работе «Философия игры»[13] и Кравченко С.А. в работе «Играизация российского общества»[14] приходят к термину «играизация» для выявления признаков, или характеристик, присущих игре, но игрой не являющихся, таким образом приводя в более практическую форму мысль вышеназванных авторов. «Играизация», с одной тсороны, выступает, как процесс проникновения различных элементов игрового мира в другие сферы бытия, и, с другой, как способ внедрения принципов игры в прагматические жизненные стратегии, что позволяет индивидам посредством саморефлексии эффективно выполнять социальные роли и адаптироваться к «обществу в действии».

Подробнее об этом феномене пишет Восканян М.В., который подобно Апинян Т.А. в работе «Игра в пространстве серьезного. Игра, миф, ритуал, сон, искусство и другие», отмечает, что современная эпоха – это время игры, где человек привыкает к двойственности, «когда происходящее одновременно и реально, и нереально»[15]. Более того, чем больше технологических возможностей для игры предоставляет современный мир, тем больше люди играют. Он пишет: «Игра становится частью не только досуга, но и труда, более того, все чаще сам труд воспринимается как творческая, игровая активность»[16], лишь поддерживая мысли предыдущих авторов.

Изучив данные материалы, мы сделали вывод о том, что игра находится в круге научного интереса довольно продолжительное время (с середины XX века), но отношение к этому феномену до сих пор не является односторонним, что лишь подчёркивают комплексность этого явления. Но всеми авторами отмечается большое влияние игры на жизнь человека и его отношение к жизни, особенно человека, живущего в наше время, в информационном веке. Но видеоигры и их влияние на человека ещё долгое время «игнорировались», умалчивались, или истолковывались шаблонно, без должного изучения. Это продолжалось до того момента, когда учёные Копенгагенского университета информационных технологий в 2001 опубликовали первый номер интернет-журнала Game Studies[17], в котором впервые видеоигры стали серьёзным объектом научного исследования, наряду с современным искусством или кинематогрофом.

Для ознакомления с передовыми исследованиями по этой теме был выбран философско-литературный журнал «Логос» №1 (103) за 2015 год, в котором был представлен ряд статей, посвящённых Game Studies[18].

Исторически образовалось два направления изучения видеоигр людология и нарратология.

Хронологически первое направление – нарратология - рассматривает видеоигры как текст, просто нового уровня (кибертекст), т.е. фактически видеоигра рассматривается как продукт, произведение, не зависящее от прочтения, восприятия или любого другого взаимодействия, подобно физическим явлениям, происходящим, вне зависимости от участия человека.

«Видеоигра — особый текст, кибертекст, как назвал его Аарсет. Но даже кибертекст остается текстом — кем-то написанным, кем-то прочитанным, проинтерпретированным и т. д. И если множество авторов ХХ века грезили о текстах, которые писались бы прямо в процессе их чтения, то воплотилась эта греза именно в видеоиграх. В этом смысле видеоигры являются не чем иным, как продолжением литературы.»[19]

Второе направление рассматривает видеоигры не только как объективный объект, но и его влияние, взаимодействие с ним, т.е. есть как игру нового типа, осмысливаемую с ифлософских позиций, о которых шла речь выше.

«Людология, как написал в 1999 году автор термина Гонсало Фраска, — пока еще не существующая дисциплина, изучающая игры и игровую активность. <...> Основной тезис людологов состоит в следующем: можно сколько угодно говорить о нарративе в видеоиграх, но не нарратив делает видеоигру видеоигрой. Заявлять, что между играми и нарративом нет никакой разницы, — значит игнорировать сущностные качества обеих категорий.»[20]

«Сущностная характеристика игры, которую, по мнению людологов, упустили нарратологи, — сама ее игровость. Нарратологи словно забыли, что в видеоигры в первую очередь играют и лишь затем думают о них. И действительно, можно сказать, что пресловутый «Тетрис» (Алексей Пажитнов, 1984) — это метафора закона гравитации. Можно шутить, что «Тетрис» учит тому, что трудностей со временем становится лишь больше и любые достижения преходящи. Но все это вторично по отношению к самому «Тетрису», в котором вообще нет нарратива. Можно пытаться его интерпретировать, но источник удовольствия от игры в «Тетрис» не связан с интерпретациями. «Тетрис» — это в первую очередь геймплей. И именно геймплей делает его легко узнаваемым в любой из множества существующих вариаций. Как бы ни менялось его оформление и каким бы нарративом его

ни снабжали, «Тетрис» остается «Тетрисом».»[21]

Одним из поздних выводов самих нарратологов стал вывод о том, что нарратология не может являться главным инструментом для исследования видоигр: все видеоигры, кроме текстовых, невозможно объяснить без оговорок, даже те, в которых нарратив занимает центральное место. [22]

Но в итоге, исследователи пришли к выводу о том, что о противостоянии этих двух методов не может быть и речи, они лишь являются двумя разными способами рассмотрения видеоигр, которые лишь дополняют исследования. Более того, осознавая насколько комплексным и разносторонним является объект изучения, исследователи видеоигр пришли к закономерным выводам, что видеоигры – это не только тексты и не только игры, но и визуально-художественные произведения, и сложная семиотическая система символов и знаков, и программа/код и др. Поэтому все исследования видеоигр, вне зависимости от их институциональной принадлежности, следует относить к Game Studies.[23]

В работе «Компьютерные игры как феномен современной культуры: опыт междисциплинарного исследования» Д.В. Галкина[24] рассматривается не только эволюция феномена, но также историография изучения феномена, рассматривается влияние видеоигр на поп-культуру и наоборот, более детальное изучение философской составляющей игр. Также поднимаются важные вопросы о месте машины (компьютера, консоли), программы, разработчика (команды разработчиков) в построении игры, месте нарратива и дизайна в играх этого рода. Не забывая, конечно же, про психологическое и социальное влияние видеоигр на человека.

Но самой ценной, в плане описания современного научного дискурса, можно считать статью Егора Соколова «Счастье предателя: как говорят о компьютерных играх». В статье содержится не только обзор последних социологических и психологических исследований (с классификацией по типу, по научному направлению и т.д.), выборки из популярных источников, таких как: ТВ, газеты, интернет-СМИ и др., но и аналитика и критика этих источников. Не без внимания обошлась и сама культурная индустрия геймдева (Game Development).

В итоге, было выяснено актуальное состояние изучения феномена видеоигр, а также история изучения видеоигр и игр, в целом, их различия и сходства, мнения исследователей по этому поводу; также было выявлено, что серьёзное (глубокое) внимание вопросу функционирования видеоигр в культуре очевидно появилось относительно недавно (самый конец XX века, начало XXI). В итоге, основными выводами, которые имеют для нас приоритетное значение являются следующие:

· Видеоигры как разновидность игр являются важной составляющей культуры, которую не следует игнорировать, более того, которую следует поставить «на вооружение» своей культурной политики;

· Видеоигры замечаются исследователями, и исследуются во всей полноте, поэтому не стоит пренебрегать опытом (хоть и небольшим, относительно более древних явлений), накопленным другими исследователями, но пользоваться, как можно более поздними наработками, в виду крайне динамичного развития феномена. Внимание уделяется, в основном, таким составляющим как: социальные, психологические, философские. Экономические и художественные составляющие также не остаются без внимания;

· Видеоигры являются сложным феноменом, определение которому однозначно дать сложно (некоторые исследователи, например, Ян Богост, считают, что возможно и не стоит к этому стремиться);

· Не стоит ограничиваться пониманием видеоигры как текста, хоть и в расширенном понимании (но и игнорировать тоже не следует), а помнить, что видеоигра ценна не только сама по себе, но и из-за опыта и переживаний, порождаемых ею;

· Проект геймификации – применение черт видеоигр для капиталистических, социально-значимых практик; как дополнительная мотивация (с помощью очков опыта, бэйджей, достижений и т.п.) (Если верить в положительное влияние геймификации Джейн МакГонигл);

· Несмотря на это, игры, как и любая другая форма современного искусства, с трудом легитимизуется консервативными и традиционалистскими обществами: социальное непризнание профессиональных игроков-спростменов (киберспортсменов), выставление видеоигр на нижние уровни «иерархии развлечений», отказ в праве видеоигр быть признанными как искусство;

Несмотря на то, что современная отечественная научная традиция исследования видеоигр накопила значительный опыт и пришла к значимым обобщениям, на наш взгляд, все еще достаточно редкими остаются работы, посвященные культурологическому анализу конкретных примеров и материала видеоигр, выявлению всего спектра культурных значений, которые они несут. В свете этого целью нашей работы является:

изучение культурной значимости феномена видеоигр, выявление в их структуре смыслов, моделирующих современную культуру в целом и культурное сознание «человека играющего», в частности, осмыслить возможные стратегии работы с этим актуальным явлением.

Достижение поставленной цели подразумевает решение ряда задач:

1. Опираясь на современную научную традицию, сформировать теоретическую базу исследования (круг рабочих понятий и их наполнение); выявить культурологические характеристики изучаемого феномена и описать культурные функции, которые он выполняет.

2. Проследить историю развития видеоигр (далее ВИ), выделить наиболее актуальные для современной культуры типы и виды ВИ.

3. Описать конкретные, наиболее характерные примеры ВИ, выражающим актуальные культурные значения, определить их социокультурные функции.

4. Сформулировать проектное предложение, направленное на включение ВИ в процесс социальной молодежной коммуникации, выявляющее дидактический потенциал ВИ.

Поскольку ВИ – чрезвычайно сложный культурный феномен, для решения выдвинутых задач в работе используется метод комплекскного культурологического исследования явления, включающий в себя методики культурно-исторического и типологического описания и анализа феномена; методики семиотического анализа; элементы искусствоведческого подхода (анализ эстетической составляющей ВИ).

Работа построена на широком круге источников ВИ:

· Серии игр Heroes of Might and Magic,

· серии игр Half-Life,

· Fallout 1, Fallout 2,

· серии игрDOOM,

· серии игр Wolfenstein,

· серии игр Mortal Kombat,

· серии игр Civilization,

· серии игр SimCity,

· серии игр Silent Hill,

· серии игр StarCraft,

· серии игр WarCraft,

· серии игр Counter-Strike,

· серии игрNeed for Speed,

· серии игр Final Fantasy,

· серии игр Mass Effect,

· Planescape: The Torment,

· System Shock,

· S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля,

· серии игр Grand Theft Auto,

· Farenheit,

· Stanley Parable,

· серии игр X-COM,

· серии игр Total War,

· серии игр Assassin’s Creed,

· серии игр Ведьмак,

· серии игрFable.

И др.

Глава I.

ИГРА КАК ОБЪЕКТ ФИЛОСОФСКОЙ И НАУЧНОЙ РЕФЛЕКСИИ.

ФЕНОМЕН ВИДЕОИГР В СОВРЕМЕННОМ НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ.

В данной главе будет рассматриваться видение ВИ, главным образом, в отечественной научной среде.

Стоит отметить, что видеоигры, будучи феноменом «молодым» (первые появились как развлечение среди учёных Массачусетского Технологического Университета (MIT) в 1961 первом году, создавших игру SpaceWar скорее, как вызов, испытание научной смекалки и инженерных навыков, нежели досуговое развлечение, которым они являются сейчас) появились в сфере научных интересов, соответственно, тоже недавно. Но, сходство видеоигр (да и само название) отсылает исследователя к более ранним феноменам игр, игрушек и всего, что с ними связано, которые, в свою очередь, находятся в поле научного изучения достаточно продолжительное время.

Без сомнения, игровая концепция культуры берет свое начало в произведениях Ф. Шиллера, И. Канта, но это скорее предтечи этого течения в науке, одной же из первых работ, в которой она получила наиболее законченное оформление, посвящённой именно играм и их влиянию на культуру является работа нидерландского философа, историка и культуролога Йохана Хейзенги (1872 – 1945) «Homo ludens» («Человек играющий») (1938). В этой работе, одной из первых, игра рассматривается как то, без чего человек не сможет жить полной культурной жизнью, подобно тому, как человек не может жить без законов, литературы, языка, в общем, и т.п., несмотря на то, что Хейзинга убеждён, что человек недалеко ушёл от животных в этом отношении. Он убеждён, что человек не привнёс ничего нового в концепт игры, равно как и животные не дожидались человека, чтобы начать играть. Несмотря на это, Хейзинга отмечает, что игра являет собой одну из самых сложных/комплексных форм деятельности животных, та, которая преисполнена смысла даже у животных, не говоря уж о людях. [25]

Также Хейзинга отмечает, что его современники не отрицают полезности игр, но, подобно его современникам, он затрудняется найти ответ, в чём именно, как и затрудняется дать чёткое определение игры. Хейзинга считает, что эти затруднения вызваны инстинктивной (хоть он сам «отгораживается» от этой характеристики), хаотичной, животной природой игры. Несмотря на это Хейзинга пытается найти определение игре, проводя филологический сравнительный этимологический анализ слова «игра», «веселье» и т.п. в различных европейских языках. Хейзинга чётко даёт понять, что, по его мнению, игра предвосхищает культуру, но при этом и пронизывает её насквозь. Он считает, что именно игровая природа культуры позволила и позволяет до сих пор развиваться культуре и быть таким значимым и уникальным феноменом.[26]

Он улавливает присутствие игры во всех аспектах культуры и философии (такие как: жизнь/смерть, добро/зло, красота/уродство, серьёзность/смех/глупость и т.д.) и, наоборот, все аспекты культуры в игре, которые не замечаются в ней, без анализа.

Для понимания видения игры Хейзингой, наиболее важным является ознакомление с основными чертами игры, выделенные им.

Хейзинга приходит к выводу, что самая важная характеристика игры – это её свобода, т.е. он приходит к важному выводу о том, что человека невозможно принудить играть (лишь создать имитацию игры). На возможные замечания о мотивах игры он отвечает следующим: «Для детеныша животного или человеческого младенца этой свободы не существует; они должны играть, ибо к этому их побуждает инстинкт, а также из-за того, что в игре раскрываются их телесные и избирательные способности. Но вводя термин “инстинкт”, мы прячемся за некое неизвестное, а заранее принимая предположительную полезность игры, опираемся на petitio principii[27]. Ребенок или животное играют, ибо черпают в игре удовольствие, и в этом как раз и состоит их свобода.»[28]

Второй признак игры, выделенный Хейзингой – осознание виртуальности, как бы это назвали современные исследователи.

При этом Хейзинга считает, что это вхождение в виртуальное пространство игры подобно трансу, или священному обряду, что в конечном итоге приводит участника игры к новой, более совершенной, форме бытия: «Всякая игра способна во все времена полностью захватывать тех, кто в ней принимает участие. Противопоставление игра — серьезность всегда подвержено колебаниям. Недооценка игры граничит с переоценкой серьезности. Игра оборачивается серьезностью и серьезность — игрою. Игра способна восходить к высотам прекрасного и священного, оставляя серьезность далеко позади. <…> Все исследователи подчеркивают не обусловленный посторонними интересами характер игры.» [29] Но всё же Хейзенга, говорит и о том, что она жизненна необходима человеку, являясь потребностью, но той, которая не осознаётся им напрямую:

Он выдвигает суждение о том, что потребность игры стоит вне физиологических потребностей, она выходит за его рамки (т.е. становится потребностью нефизиологической). Оно захватывает человека подобно трансу, в котором его физиологические потребности «отключается» на определённое, обозначенное игрой, время. Но, по его словам, именно это функция отчуждения от потребностей является потребностью! «Она необходима индивидууму как биологическая функция, и она необходима обществу в силу заключенного в ней смысла, в силу своего значения, своей выразительной ценности, а также духовных и социальных связей, которые она порождает, — короче говоря, как культурная функция.»[30]

Из этого вытекает и третья характеристика игры, по Хейзинге, – её ограниченность в пространстве и времени, её конечность: «Игра начинается, и в определенный момент ей приходит конец. Она “разыгрывается”. Пока она идет, в ней есть движение вперед и назад, чередование, очередность, завязка, развязка.»[31]

Он отмечает, что пространство игры может быть, как намеренно и заранее выбранным (не важно реальным или виртуальным), так и случайным, «само собой разумеющемся». Он сравнивает священнодействия с игрой, отмечая, что «формально отсутствует какое бы то ни было различие между игрой и священнодействием, то есть сакральное действие протекает в тех же формах, что и игра, так и освященное место формально неотличимо, от игрового пространства». Перечисляя игровые, сакральные (ритуальные) места он приходит к выводу, что они по форме и функции являются игровыми пространствами, которые ограничены в пространстве (отделены от внешнего), а также внутри которых действуют особые правила. «Это временные миры внутри мира обычного, предназначенные для выполнения некоего замкнутого в себе действия.»[32]

Чётвёртое свойство игры - это её логичность, подверженность правилам, о которой он упоминал до этого, упорядочивание.

Хейзинга сообщает о том, что это ограничение в действиях (правила) – это подсознательное стремление человека к упорядочиванию. Это то, чего так не хватает человеку в повседневном хаосе. При этом «малейшее отклонение от него мешает игре, вторгается в ее самобытный характер, лишает ее собственной ценности.» Он отмечает, что именно это «упорядочивание» игры – причина эстетической притягательности игры. «Этот эстетический фактор, быть может, есть не что иное, как навязчивое стремление к созданию упорядоченной формы, которое пронизывает игру во всех ее проявлениях»[33]

Пятое свойство – напряжённость и сосредоточенность игрока.

Хоть, это и можно было привести к логичности игры, Хейзинга считает, что это – наоборот, является проявлением шанса. Так как это показывает неуверенность игрока, показывает его внутреннюю борьбу с правилами игры: «Ведь напряжение игры подвергает силы игрока испытанию: его физические силы, упорство, изобретательность, мужество и выносливость, но вместе с тем и его духовные силы, поскольку он, обуреваемый пламенным желанием выиграть, вынужден держаться в предписываемых игрою рамках дозволенного.»[34]

Анализ сознания современного человека (первой трети XX века) автор "Homo ludens" сопровождает тем, что сообщает, что главная проблема современного общества состоит в том, что обществом путается понимание игры и серьёзности. Работа, долг, жизнь не воспринимаются современным человеком серьезно, и, наоборот, игровая деятельность приобретает серьезный характер. Политические речи ведущих лидеров - злое озорничание, замечает Хейзинга. В современной жизни царит суррогат игровой деятельности: темперамент переросших детей и мудрость юношеских клубов. Сюда попадает, к примеру, легко удовлетворяемая и никогда не насыщаемая потребность в банальных развлечениях, жажда грубых сенсаций, тяга к массовым зрелищам. Ранние эпохи не исключают подобных явлений, но там нет массовости и жестокости, с которой они проявляются в публичной жизни сегодня. В этой путанице культуры сыграло роковую роль вступление полуграмотной массы в духовное общение, приведшее к девальвации нравственных ценностей, полагает Хейзинга.[35]

Путь преобразования культуры ученый видит в распространении нового общественного духа. Необходимо возродить в широком культурном сознании первозданную игровую природу. Такова, по сути, альтернатива духовному кризису, предложенная в "Человеке играющем".

Концепция "культуры-игры" конструирует своего рода образную модель культуры, базирующуюся на гуманистических ценностях, вступивших в противоречие с реальностью XX в. Такие понятия, как «закон», «порядок», «благородство», «честь», «порядочность», «свобода», «бескорыстие», «душевное равновесие», «коллективность», «гармония и целостность личности», определяют игровую альтернативу. [36]

Тесны и многообразны узы, связующие игру и красоту. Игра пронизана ритмом и гармонией, ей присущи радость и изящество.

Условность игры как таковой подчеркивает релятивность проекта Хейзинги. "Действительность полна страстей, трудна и жестока, - пишет он, - ее возводят до прекрасной мечты о рыцарском идеале, и жизнь строится как игра". И далее. "Стремление к более прекрасной жизни наполняет общество элементами игры". [37]

Не всякая игра может быть культуросозидающим фактором. Подлинная культура требует "благородной игры". В этой идее достоинство гуманиста Хейзинги, выступающего против произвола и варварства, но в то же время и основное противоречие заявленной темы, в которой проблема серьезного и игрового запутана в сумбуре понятий. Ведь сама по себе игра ни добра, ни дурна. И если человек оказывается в ситуации морального выбора, Хейзинга предписывает ему такое решение: нравственная совесть представляет мерило человеческого поступка.[38]

Таким образом, мы может прийти к такому выводу: Идея "культуры-игры", по преимуществу, обладает свойствами плодотворного научного мифа, позволяющего глубже понять специфику современных духовных процессов путем постижения фундаментальных основ культурной традиции. Для нашего же исследования наиболее важным недостатками являются фокусировка на соревновательном элементе игр, его стремление к поиску практической пользы игры.

В качестве критики Хейзинги, а также для рассмотрения эволюции отношения научной мысли к феномену игры, следует обратиться к работе французского социолога и философа Роже Кайуа (1913 – 1978) «Игры и люди» («Les jeux et les hommes») (1958).

Первое же отличие, которое стоит отметить у Кауйа (от Хейзинги) – это определение игры. Кайуа говорит о том, что во французском языке слово «игра» так же обозначает игральную колоду, что заставляет автора заметить, что в определение слова «игра» также следует включить все атрибуты, необходимые для организации игры, такие как: игральные колоды, поля для игры, мячи, кости и т.д. Также к игре стоит относить систему правил, «стиль» их исполнения и другие факторы, необходимые для игры.[39]

Таким образом Кайуа приходит всё к той же мысли, что игра - феномен комплексный, многоаспектный и не все его составляющие очевидны при первом рассмотрении.

В чём Кайуа соглашается с Хейзингой, так это в том, что для игры необходимо наличие досуга. «Тому, кто голоден, не до игры»[40] - замечает он. Но где он расходиться с Хейзингой? Там, где он говорит, что игра – занятие исключительно несоздающее конкретного результата, не приводящая к чему-то конкретному, кроме как удовлетворения или разочарования от себя. Но Кайуа считает, что виртуальный мир игры не создаёт испытаний достаточно суровых для игрока (в отличии от реального мира), мир игры создаёт «фиктивные» препятствия, которые игрок всегда сможет преодолеть, таким образом отдаляясь от реального мира.[41]

Также Кайуа соглашается с Хейзингой с выводами об игровых началах в культуре у Хейзинги, отмечая, что Хейзинге блестяще удалось увидеть игру там, где до этого никто и не осмеливался её выискивать.[42]

Но при этом Кайуа подвергает критике узость рассмотрения игры ифлософом, тезис о том, что, по Хейзинге: «<…>все они отвечают одинаковым потребностям и выражают одно и то же психологическое настроение.»[43]

Он соглашается с Хейзингой в том, что пространство и время игры чётко ограничены и обособлены от всего остального мира. Также Кайуа соглашается с тем, что игра – деятельность исключительно свободная.

По поводу вопроса серьёзности/несерьёзности игры Кайуа говорит, что игра наиболее серьёзна тогда, когда не пытается повторить реальность, обыденность. И, наоборот, те игры, которые основываются на ней, становятся сюрреалистичными, а правила в них, как бы, отсутствуют (в отличии от строгих правил действительности).

Таким образом Кайуа также приводит свой список черт игры[44]:

· Свободная

· Обособленная

· С неопределённам исходом

· Непроизводительная

· Регулярная (мы бы назвали её скорее «обязательной», или «последовательно-систематичной»)

· Фиктивная – т.е. осознающей свою ирреальность

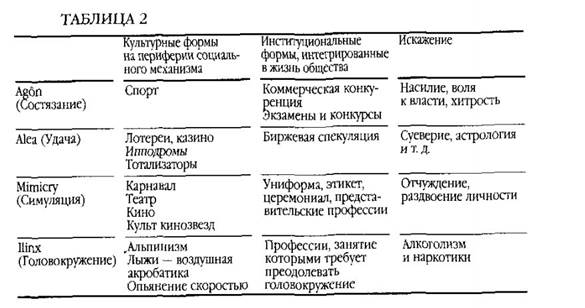

Кроме того исследователь выделяет 4 типа игр[45]:

1. agon – игры, основанные на соревновании, конфликте. Пример – спортивные игры, гонки, PvP;

2. alea – азартные игры, основанные на удаче;

3. mimicry – симуляции и различные “вживания” в персонажей/миры/проч. пример – RPG, настольные игры, карнавал

4. illinx – весьма неожиданная категория “головокружение”, куда Кайуа относит кружение детей, дервишей, карусели, экстремальные аттракционы, связанные с потерей ориентации в пространстве, скоростные гонки, проч. В широком смысле illinx – это “опьянение и упоение, стремление к экстазу, желание пережить сладостную панику”.

Хотя Кайуа понимает, что в рафинированном виде эти типы игр не встречаются, он все же ставит ограничение, говоря, что синтез может быть из 2-х типов, при появлении третьего «звена», одно из первых двух теряет свою самобытность и первоначальную идею.[46]

Также он выделяет 2 способа «играния»:

Paidia - Это игры всех классов, в которых отсутствуют правила и на первом месте находится импровизация. Такие игры тяжело определить, так как в них нет какого-то отличительного знака, стабильности, никакого четко отделенного существования, которое позволяло бы закрепить их самостоятельность специальным наименованием в словаре. Но такие игры соответствуют вышеописанным чертам, присущим только играм.

Ludus - Это игры, в которых борьба идет не с конкурентами, а с произвольно установленными трудностями. Игрок состязается сам с собой. Промышленная цивилизация породила новую форму ludus’а – “хобби”, необязательное второстепенное занятие, избираемое и продолжаемое для удовольствия.

Стоит сказать, что до начала XXI в. движения к изучению видеоигр не намечалось, поэтому останавливать внимание вплоть до периода их изучения на дальнейших теориях игры, мы не считаем необходимым. Поэтому далее мы вкратце отметим наиболее удачные, на наш взгляд, и авторитетные, на взгляд других исследователей феномена, последующие работы до Game studies. В работе «Основные феномены человеческого бытия» Ойген Финк, как и предыдущие авторы, говорит о неразрывности бытия человека и игры, ставя её в одном ряду со смертью, трудом, господством и любовью. Он делает вывод о том, что игра сопровождает человека с рождения и до самой смерти, присутствуя во всём, что его окружает. Финк перечисляет многое из того, что окружает человека, выделяя в этом всём игровые элементы. Финк, как и многие другие, отмечает, что игра не служит какой-то конечной цели, а ценна сама по себе, именно в этом её «цель». Но в отличии, например, от Хейзинги, Финк считает, что игра во всей её комплексности свойственна исключительно человеку, подобно языку и другим, более комплексным конструктам культуры, т.е. является субъективным восприятием человека (подобно восприятию человеком цветов, и не восприятию ультрафиолета и инфракрасных волн).[47]

Похожее мнение высказывают и Хосе Ортегга-и-Гассет и Ханс-Георг Гадамер: первый – остро переживая современное ему состояние культуры, писал о настоящей, «живой» культуре, которая рождается из свободной человеческой деятельности – игры, подобно стихии[48], в свойственной ему почти публицистической манере, (стоит отметить, что общий смысл понятий "игры" Хейзинги и "спортивности" Ортеги совпадает), а второй отмечает, что игра неотделима от природы человеческого бытия и что человеческая культура без нее вообще немыслима[49].

Итак, опираясь на культурфилософскую традицию первой половины- середины XX века, можно утверждать, что игра – не теряющий актуальности многоаспектный феномен культуры, уходящий корнями в древнейшие эпохи и необходимый человеку не только для реализации его творческого потенциала, но и для выполнения различных социальных миссий. С изменением условий существования общества могут меняться внешние и внутренние (структурные) признаки игр, но сущностные свойства феномена остаются неизменными.

Таким образом, мы переходим к современному научному дискурсу и русской научной мысли, которая старается не отставать от западноевропейской.

Обращаясь к русской научной мысли нельзя не отметить таких авторов как: Тендрякова М.В., Липовцева А.В., Ветушинский А., Салин А., Соколов Е., Быков Е., Галкин В. и др.

Монография психолога, кандидата исторических наук Марии Владимировны Тендряковой «"Игровые миры: от homo ludens до геймера" (2015) является более современной и обобщающей среди фундаментальных работ, посвящённым играм, охватывает культурные феномены от появления человека до нашего времени, и делает акцент, конечно же, на современности. Работа включает в себя анализ более ранних представлений о феномене игры, а также собственные размышления автора по вопросу ситуации зарождения игр. Она уделяет достаточно много внимания культуре детства и рассматривает, в первую очередь детские игры. Так же в работе представлена попытка систематизации, классификации и культурологического, психологического и социального анализа различных типов игр и игрушек и их влияния на детей и взрослых, и, наоборот, влияния людей на игры и игрушки на протяжении истории. Кроме очевидной трансформации сакральных ритуалов в игры, автор говорит о том, что игры также транслируют опыт прошлых поколений через архаичные образы. Тайный счёт трансформируется в считалочки и жеребьёвки, дразнилки служат для мотивировании игроков и «не отвлечения» (от игры) игрока.[50]

Также в работе производится попытка анализа отношений власти и азартных игр: Мария Владимировна приходит к выводу, что азартные игры были всегда, но именно «выстраивания вертикали власти» запреты на них носит всё более строгий характер. Так как те служат альтернативному образу жизни и мировоззрению.[51]

Рассуждая по поводу детских страшилок, Тендрякова высказывает интересную мысль, что в детской культуре именно видеоигры могли заменить страшные сказки и более поздние страшилки, выступая в роли абсолютизации страхов и насилия, которые могут встретиться во взрослой жизни, подготавливая ребёнка.[52]

Заканчивает эту мысль автор выводом, схожим с выводом предыдущих исследователей, о том, что детские игры и игрушки, как и взрослые, были всегда и с течением времени они просто трансформировались и приобретали всё более утончённую форму, но неизменна была их функция трансляции опыта и формирования философии и мировоззрения.[53]

Но в чём с Марией Владимировной можно поспорить так это с выводами по поводу современной культуры и видеоигр. Мария Владимировна, очень негативно относится к эскапизму, который она считает, вызывают компьютерные игры. Исследователь выдвигает мысль, что «И удовольствие, и убаюкивающий эскапизм сегодняшних игр – в глобальной исторической перспективе не более, чем сладкая приманка.» Также она добавляет «В историческом времени реальность неизбежно одолеет любой эскапизм.» Таким образом, противореча самой себе в первой части монографии, где она говорит, что игры, насколько бы увлекательными не были, всё равно не могут увлечь достаточно сильно, чтобы заставить человека окончательно оторваться от реальности. В качестве достоинств она выделяет типично социологические характеристики, обозначенные выше, при перечислении положительных качеств личности геймера, выделенных ею.[54]

Заключая свою работу, словами, фактически, об эффекте бабочки, Мария Владимировна намекает на то, что насколько бы недолговечными и малозначительными бы она не считала видеоигры, она не может не отрицать их огромного влияния на современную культуру.[55]

К тому переломному моменту, когда видеоигры начали получать статус полноценного объекта исследования, также можно отнести статью Савицкой Т. «Компьютерные игры: шаг к культуре будущего?». Статья содержит аналитические данные культурологического анализа игр, в котором сочетаются глубинная психическая архаика и современная технологическая база. Игры рассматриваются как компоненты мировой массовой культуры, внимание внутри этого феномена акцентируется на механизмах самоидентификации личности в виртуальном пространстве.[56]

«Беспрецедентный объем игровой деятельности, транслируемой в киберпространстве, в том числе в формате новейших онлайновых медийных ресурсов, таких как, например, Facebook с его почти одномиллиардной аудиторией, убеждает, что «к компьютерным играм следует относиться как к новому языку культуры»[57] - говорит она, подтверждая мысль предыдущих авторов, о важности игры в культуре.

Автор считает, что мы находимся на пороге рождения новой культуры «сетевого искусства», в которой игры являются одним из важнейших компонентов глобализации.

Также Савицкая не может не заметить, что одновременная популяризация жанра фентези в литературе и видеоиграх, не могли не повлиять друг на друга. «…сказывалась сущностная однородность обоих явлений, трактовавших – согласно канонам постмодернистской эстетики – мир как текст, сюжетно-стилевую мультикультурную мозаику, а личность как набор сменных идентичностей фэнтезийных рас.»[58]

Важная мысль, высказанная исследователем, выражена в следующем: «Кроме того, необходимо учитывать, что подобные «Ведьмаку» сложные новейшие компьютерные игры оказывают на пользователя комплексное мультисенсорное воздействие, по мощности задействованных мультимедийных ресурсов вполне соизмеримое с иным блокбастером.»[59] Приводя к выводу о том, что успех влияния видеоигр на получаемый игроком опыт, заключается в том числе и в многоканальности воздействия видеоигр.

Подобный пример успешного не столько воздействия, сколько вовлечения – интерактивность видеоигр, которая обуславливается не только прямым контролем действий антогониста игры, но и выбором его внешнего вида, его личности, психологии и философии. Продолжением этой мысли является интересное наблюдение Савицкой: «Идентификация с символическим персонажем в ремифологизированном пространстве фэнтезийной игры открывает путь к беспрепятственному «отыгрышу» (если воспользоваться геймерским сленгом) наиболее давящих фантазмов подсознания, при этом выясняется, что «возможности самопрезентации в компьютерной виртуальной реальности очень похожи на те, что дает самопрезентация посредством сновидения»[60]

Заключает статью автор мыслью о том, что новая мифология видеоигр приводит нас к тому, насколько всё спирально развивается в культуре, так и называя главу «Компьютерная игра как новая мифология или сновидение наяву: абсурд технологизированной архаизации», в которой она выделяет насколько связана (берёт из) новая мифология современных видеоигр и «классическая» мифология древних. «Если использовать известное высказывание Дж.Кэмпбела о том, что «мифы – это общественные сны, а сны – это личные мифы», можно сказать, что «know how» глобальной массовой культуры – манипуляция коллективным воображением как новым художественным ресурсом; своего рода поэтика бессознательного, свойственная концептуальной стилистике как мифа, так и сновидения. <…> Таким образом, межкультурный опыт и сменная идентичность, на которых базируются фэнтезийные компьютерные игры, делают их флагманами будущей транскультуры, чем, очевидно, и обусловлено стремительное развитие данного сектора глобальной культуры.»[61] - заключает исследователь статью.

Липовцева А.В. в своей статье «Игровая теория культуры: социально-культурологические аспекты» обращается не только к культурной части игры, но и к социальной. Она, как и другие исследователи, считает, что игра, её характеристики и отношение к ней могут являться своеобразным «компасом», показывающим в каком векторе движется культура.[62]

Исследователь ссылается на предыдущих крупных исследователей (Хейзенгу, Финка, Ортега-и-Гассета и других культурологов), структурирует идеи предыдущих исследователей: «Культуроформирующее свойство игры связано с тем, что для изменения окружающей среды посредством любой материальной действительности человек должен был совершить предварительно аналогичную работу в собственном воображении, т.е. своего рода «проиграть» деятельностный процесс.»[63]

Также автор говорит о менее известных работах посвящённым влиянию игр на человека, например, таких авторов как: Г. Эриксон, М.Дж. Робертс, Б. Саттон-Смит, которые, с основном, развивают идеи предыдущих исследователей, или конкретизируют их.

Далее, «пройдя» по всему генезису изучения темы, Липовцева предлагаем нам такое определение игры: «Игра трактуется нами вслед за отечественными и зарубежными исследователями (прежде всего Хейзингой) как деятельность, проводящаяся по определенным правилам в условиях известных границ места и времени, мотив которой заключается в самом процессе и неопределенности результата, и предполагающая как элемент случайности, так и наличия определенных умений у детей.»[64] Что возвращает нас к теме недостаточной легитимазации игр как досуга для взрослых.

И в итоге, выделив положительные качества (функции) игр: «Заметим, что игра через моделирование особого слоя реальности способна оказаться средством как релаксации, так и самоопределения, актуализации потребностей.»[65] Исследователь опять возвращается к клишированным выводам об эскапизме игр, их необходимости для «нейтрализации недостактов действительности», а позже и вовсе уходя в, уже ставшие «классическими» выводами о психологической (!) зависимости от игр, снижению «индивидуального контроля над поведением» и, самое интересное, «значительной потери времени и материальных средств». Что полностью нивелирует индивидуальную ответственность человека и опять создаёт образ врага, в глазах обывателя и некритически мыслящего человека.

Но, опять же, не отрицается роль игры в культуре: «<…>актуальные ее формы являются демонстрацией широкого спектра культурных ориентаций и могут служить показателем духовного развития членов этого общества.»[66]. Что в очередной раз приводит нас к противоречию в излагаемых большинством русских исследователей в отношении к видеоиграм, о том, что они [видеоигры] являются лишь «временной» необходимой формой игр, которая сама по себе ничем не примечательна, но при этом является очень показательной для формирования образа культуры, которая, видимо, по выводам русских исследователей, должна являться аналогом матрицы из одноимённого фильма.

Ретюнских Л.Т. в работе «Философия игры»[67] и Кравченко С.А. в работе «Играизация российского общества»[68] приходят к термину «играизация» для выявления признаков, или характеристик, присущих игре, но игрой не являющихся, таким образом, приводя в более практическую форму мысль вышеназванных авторов, а также дополняя их мысль, о привнесении форм игры в культуру, не вычленяя их из культурных форм (спорт, политика, война и т.д.) «Играизация» выступает, как процесс проникновения различных элементов игрового мира в другие сферы бытия, и, с другой, как способ внедрения принципов игры в прагматические жизненные стратегии, что позволяющие индивидам посредством саморефлексии эффективно выполнять социальные роли и адаптироваться к «обществу в действии».

Подробнее об этом феномене пишет Восканян М.В., который подобно Апинян Т.А. в работе «Игра в пространстве серьезного. Игра, миф, ритуал, сон, искусство и другие», отмечает, что современная эпоха – это время игры, где человек привыкает к двойственности, «когда происходящее одновременно и реально, и нереально»[69]. Более того, чем больше технологических возможностей для игры предоставляет современный мир, тем больше люди играют. Он пишет: «Игра становится частью не только досуга, но и труда, более того, все чаще сам труд воспринимается как творческая, игровая активность»[70], лишь поддерживая мысли предыдущих авторов.

Но это уже другая тема, которая, тем не менее, является смежной для нашей и важной для культуры в целом.

Познакомившись с исследованиями российских учёных можно придти к выводу, что подавляющее большинство работ крайне поверхностно касаются темы видеоигры, а те которые касаются, строят свои концепции под влиянием психологических и социологических работ, которые в свою очередь пишутся с a priori заданным отношением, а не по результатам исследования.

Ознакомившись с русской научной мыслью, посвящённой играм в культуре, стоит перейти к последним разработкам зарубежных коллег, которые в том числе используются некоторыми русскими исследователями. Учёные Копенгагенского университета информационных технологий в 2001 опубликовали первый номер интернет-журнала Game Studies[71], в котором впервые видеоигры стали серьёзным объектом научного исследования, наряду с современным искусством или кинематогрофом. И именно это стало поворотным и ключевым моментом для изучения видеоигр в науке, и, как оказалось, влияния науки на видеоигры.

Для ознакомления с передовыми исследованиями по этой теме был выбран философско-литературный журнал «Логос» №1 (103) за 2015 год, в котором был представлен ряд статей, посвящённых Game Studies[72].

Исторически образовалось два направления изучения видеоигр людология и нарратология.

Хронологически первое направление – нарратология - рассматривает видеоигры как текст просто нового уровня (кибертекст), т.е. фактически видеоигра рассматривается как продукт, произведение, не зависящее от прочтения, восприятия или любого другого взаимодействия, подобно физическим явлениям, происходящим, вне зависимости от участия человека («упало ли дерево, если никто не слышал этого?»).

«Видеоигра — особый текст, кибертекст, как назвал его Аарсет. Но даже кибертекст остается текстом — кем-то написанным, кем-то прочитанным, проинтерпретированным и т. д. И если множество авторов ХХ века грезили о текстах, которые писались бы прямо в процессе их чтения, то воплотилась эта греза именно в видеоиграх. В этом смысле видеоигры являются не чем иным, как продолжением литературы.»[73]

Второе – рассматривает видеоигры не только как объективный объект, но и его влияние, взаимодействие с ним, т.е. есть как игру нового типа.

«Людология, как написал в 1999 году автор термина Гонсало Фраска, — пока еще не существующая дисциплина, изучающая игры и игровую активность. <...> Основной тезис людологов состоит в следующем: можно сколько угодно говорить о нарративе в видеоиграх, но не нарратив делает видеоигру видеоигрой. Заявлять, что между играми и нарративом нет никакой разницы, — значит игнорировать сущностные качества обеих категорий.»[74]

«Сущностная характеристика игры, которую, по мнению людологов, упустили нарратологи, — сама ее игровость. Нарратологи словно забыли, что в видеоигры в первую очередь играют и лишь затем думают о них. И действительно, можно сказать, что пресловутый «Тетрис» (Алексей Пажитнов, 1984) — это метафора закона гравитации. Можно шутить, что «Тетрис» учит тому, что трудностей со временем становится лишь больше и любые достижения преходящи. Но все это вторично по отношению к самому «Тетрису», в котором вообще нет нарратива. Можно пытаться его интерпретировать, но источник удовольствия от игры в «Тетрис» не связан с интерпретациями. «Тетрис» — это в первую очередь геймплей. И именно геймплей делает его легко узнаваемым в любой из множества существующих вариаций. Как бы ни менялось его оформление и каким бы нарративом его

ни снабжали, «Тетрис» остается «Тетрисом».»[75]

Одним из поздних выводов самих нарратологов стал вывод о том, что нарратология не может являться главным инструментом для исследования видоигр: все видеоигры, кроме текстовых, невозможно объяснить без оговорок, даже те, в которых нарратив занимает центральное место. [76]

Но в итоге, исследователи пришли к выводу о том, что о противостоянии этих двух методов не может быть и речи, они лишь являются двумя разными способами рассмотрения видеоигр, которые лишь дополняют исследования. Более того, осознавая насколько комплексный и разносторонний объект их исследования, исследователи видеоигр пришли к закономерным выводам, что видеоигры – это не только тексты и не только игры, но и визуально-художественные произведения, и сложная семиотическая система символов и знаков, и программа/код и др. Поэтому все исследования видеоигр, вне зависимости от их институциональной принадлежности, следует относить к Game Studies.[77]

Вспоминая о русских исследователях, пользующихся самыми последними наработками зарубежных коллег Game Studies, можно, например, упомянуть работы Д. В. Галкина «Компьютерные игры как феномен современной культуры: опыт междисциплинарного исследования»[78] и работу Е. Соколова «Счастье предателя: как говорят о компьютерных играх»[79].

В работе «Компьютерные игры как феномен современной культуры: опыт междисциплинарного исследования» Д.В. Галкина[80] рассматривается подробная эволюция феномена видеоигр от самого зарождения в стенах Брукхэвенской Национальной Лаборатории в 1958 и в стенах знаменитого Массачусетского Технологического Института в 1961: в первом случае с отдалённым электронным аналагом тенниса Tennis for Two (Теннис для двоих – англ.) на осциллографе, а во втором очень простой симулятор управления боевым космических кораблём Space Wars (Космические войны – англ.), которая уже была сделана для компьютера, но компьютера не персонального, как сейчас, а для суперкомпьютера, которые использовались исключительно для обработки больших масс сложной информации и вычислительных операций.

Также историография изучения феномена, рассматривается влияние видеоигр на поп-культуру и наоборот, более детальное изучение философской составляющей игр. Которым, по замечанию автора, так же не хватает целостности и комплексности в изучении видеоигр:

«Комплексная междисциплинарная концептуализация понятия об игре дает возможность эксплицировать его на феномен электронных игр. Очевидно, что такой подход не позволяет остановиться на уровне представлений о развлекательной и досуговой сути игровой активности. Необходимо исходить о сущностной роли любых игр, включая электронные, в определении человеческой и общественной жизни, поскольку игра есть универсальный механизм познания, творчества, взаимодействия, освоения мира, переживания и самовыражения. Однако если вместе с новыми игровыми формами в мир игры входит «машина», необходимо ответить на вопрос о том, какую роль играет она в этой сложной культурной и антропологической архитектуре игрового опыта, а также какие новые эстетические черты обретает электронная игра как техно-художественный гибрид популярной культуры. Этот комплексный и эвристический вопрос открывает широкие перспективы для философских исследований компьютерных игр. Важно избежать упрощенных трактовок в духе технологического детерминизма («новые технологии порождают новые игры») и более внимательно отнестись к культурным корням и предпосылкам возникновения этого типа техно-художественных гибридов.»[81]

Как мы видим, исследователем поднимаются важные вопросы о месте машины (компьютера, консоли), программы, разработчика (команды разработчиков) в построении игры, месте нарратива и дизайна в играх этого рода, чего так остро не хватало в работах вышеназванных русских исследователей.

Но самой ценной, в плане описания современного научного дискурса, можно считать весьма критическую статью Егора Соколова «Счастье предателя: как говорят о компьютерных играх». В статье содержится не только обзор последних социологических и психологических исследований (с классификацией по типу, по научному направлению и т.д.), выборки из популярных источников, таких как: ТВ, газеты, интернет-СМИ и др., но и аналитика и критика этих источников. Не без внимания обошлась и сама культурная индустрия геймдева (Game Development). В статье, автор описывает дискурс не столько философский и культурологический (а уж тем более исторический), а социологический и психологический.

«Игра помещается на нижние ступени «иерархии развлечений». Ей не только отказывают в праве называться искусством (несмотря на «авторские игры», некоммерческие проекты и манифесты некоторых энтузиастов 2), ее не признают даже и спортом — хотя существуют профессиональные игроки, регулярные соревнования, а также игры, разрабатываемые специально в качестве киберспортивных дисциплин…» - справедливо отмечает автор.[82]

И вся эта дискредитация исходит от СМИ, медиа, религиозных сообществ, в общем: от консервативных, а чаще традиционалистских сообществ, а они, в свою очередь, строят свою доказательную базу на основе социологических и психологических исследований, который являются ангажированными и предвзятыми:

«Компьютерные игры стали легитимным предметом психологических и психопатологических исследований: «психологическим особенностямиграющих подростков», «игровой аддикции» и ее «психопрофилактике» посвящены 11 защищенных в 2003–2013 годах кандидатских диссертаций по психологии и 2 кандидатские диссертации по медицине (по психиатрии и клинической психологии).»[83] - замечает исследователь.

Дело в том, что социолог сталкивается с проблемой того, что объект его исследований становится задан заранее, а с ним и представления о нём, что сказывается на ограниченности восприятия, определения и постижения объекта исследователем.[84]

«Игровая зависимость - должна рассматриваться как чрезвычайная социально-кризисная ситуация, требующая специальных законодательных, профилактических и коррекционных программ, особенно в отношении лиц молодого возраста, детей и подростков»[85] - гласят методические указания социолога.

Эти тексты изобилуют оценочными суждениями, моральными категориями и обескураживающими генерализациями, говорит нам Соколов[86]: «…субъектам, не имеющим опыта игр за компьютером, чаще свойственны общительность, оптимизм, самоконтроль, удовлетворенность реальным миром, способность находить в нем пути самореализации»[87]

В конце концов, автор делает неутешительные выводы:

«Миры компьютерных игр зажаты между нормализующей педагогикой и коммерциализацией, между гротескным дискурсом «игровой аддикции» и «бихевиористскими» описаниями игровых аудиторий. С одной стороны, они признаются опасными, с другой — нерентабельными. Виртуальные миры, оригинальные, «живые» и сложные, сохраняются благодаря самим геймерам, не только финансирующим производство, но и активно участвующим в нем, программируя, тестируя, консультируя и переводя. Не стоит ли присмотреться к игровым сообществам, все более претендующим на коллективное соавторство: может статься, мы видим в них будущее культурного производства?»[88]

Так же Соколовым поднимаются не только бихевиористское отношение к потребителю, которое порождает простоту массовых видеоигр (подобно фильмам в Голливуде):

«Упрощение геймплея идет одновременно с тривиализацией сюжетов. Всевозможные фэнтезийные штампы, кочующие из сценария в сценарий, по -видимому, рассматриваются как соответствующие концепции «использования уже имеющихся знаний» и удовлетворяющие стабильный спрос.»[89]

Сексизм так же находит место в видеоиграх и геймдеве (производстве игр), который часто проявляет себя в недавно открытых, новых областях деятельности человека.

«Еще одна причина упрощений, несовместимых с «приостановкой неверия», — сексизм индустрии. Если в 2006 году доля игроков-женщин составляла в России 18%, то уже в 2012-м она выросла до 54%, причем именно за счет новых сегментов. Однако по преимуществу мужские сообщества разработчиков и геймеров приписывают геймершам интерес, недвусмысленно отсылающий к образу домохозяйки: им якобы нужны выполненные в розовой гамме простые и короткие симуляторы материнства.»: из данного фрагмента можно понять, что даже отойдя от стереотипа видоигр как абсолютного зла, геймер попадает в среду с чётко разграниченными гендерными стереотипами, где девушки поголовно - хозяйки и хранительницы очага, а мужчины – буртальные воины-добытчики, что конечно же не отражает истинной картины современного мира, где всё не так очевидно и чётко разграничено, где мужчины не стесняются интересоваться утончёнными материями и которым не чужды рассуждения о красоте и сопереживания героям историй, а девушки интересуются не только бытовыми советами о поддержании хозяйства и указаниями по поддержанию красоты, а ещё и философскими рассуждениями, готовые к суровым вызовам наравне с мужчинами, а порой и более готово и хладнокровно. В общем, стереотипное отношение, как и бихевиаристское не должны восприниматься как должное, надо понимать, что оно не отражает всей многогранности личности человека и многие разработчики игр борятся с этой проблемой, но это тоже тема для других исследователей, но крайне важная для понимания отношения к играм, игрокам, культуре и обществу.

В итоге рассмотрев историографию изучения феномена видеоигр как частного примера игр, мы можем сделать такие выводы:

· Видеоигры как разновидность игр являются важной составляющей культуры, в том числе смыслообразующей, которую не следует игнорировать, более того, которую следует поставить «на вооружение» своей культурной политики;

· Видеоигры замечаются исследователями, но исследуются во всей полноте, в основном, зарубежными коллегами, поэтому не стоит пренебрегать опытом (хоть и небольшим, относительно более древних явлений), накопленным другими исследователями, но пользоваться, как можно более поздними наработками, в виду крайне динамичного развития феномена. Внимание уделяется, в основном, таким составляющим как: социальные, психологические, философские. Экономические и художественные составляющие также не остаются без внимания;

· А вот социологические и психологические исследования, в виду сложившейся парадигмы исследований, не представляют собой авторитетные источники, являясь дискредитирующими, погрязшими в предубеждениях, недостаточно прогрессивными исследованиями.

· Видеоигры являются сложным феноменом, определение которому однозначно дать сложно (некоторые исследователи, например, Ян Богост, считают, что возможно и не стоит к этому стремиться). Но учёные сходятся в том, что влияние видеоигр происходит на многих уровнях культурного восприятия и смыслообразования, пронизывая все сферы жизни человека.

· Не стоит ограничиваться пониманием видеоигры как текста, хоть и в расширенном понимании (но и игнорировать тоже не следует), а помнить, что видеоигра ценна не только сама по себе, но (для нас (культурологов)) и из-за опыта и переживаний, порождаемых ею;

· Современной культуре нужны осознанные проекты «геймификации» – применения черт видеоигр для капиталистических, социально-значимых практик; как дополнительная мотивация (с помощью очков опыта, бэйджей, достижений и т.п.) (Если верить в положительное влияние геймификации Джейн МакГонигл).

Глава II.

КОНСТРУИРОВАНИЕ ВИДЕОИГРАМИ РЕАЛЬНОСТИ. АНАЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ. КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДЕОИГР.

Следует начать с определения видеоигр и более подробной истории появления феномена видеоигр с историко-культурологического вектора.

Видеоигра – электронная игра, которая включает в себя взаимодействие человека с пользовательским интерфейсом для вывода визуального результата действия (отклика) на вид