Учебные заведения в России до 1917 года

· Военно-учебные заведения — военные академии, военные училища, юнкерские училища, кадетские корпуса, военные прогимназии, (военные школы) и т. д. Первое военно-учебное заведение в России было создано при Петре I, который в 1700 г. основал в Москве «Школу математических и навигацких наук» для подготовки к службе в артиллерии, инженерах и во флоте. Первое военное училище открыто в 1795 году в Гатчине.

· Волостные училища — начальные школы в России в XIX веке, готовившие писарей для палат государственных имуществ и для сельских управлений.

· Воскресные школы — частные или общественные общеобразовательные, профессиональные или религиозные учебные заведения, обучение в которых проводится по воскресным дням. В России во второй половине XIX — начале XX века подобные общеобразовательные учебные заведения учреждались интеллигенцией для неграмотных и малограмотных рабочих, крестьян, ремесленников, служащих, а также работающих детей и подростков.

· Высшие начальные училища — занимали промежуточное положение между начальной и средней школой. Сначала назывались уездными училищами, с 1872 года — городскими училищами, с 1912 года были переименованы в высшие начальные училища.

· Высшие женские курсы — высшие женские учебные заведения. Возникли с разрешения правительства с 1869 года (первые учреждения данного типа возникли в Москве и Петербурге).

· Гимназии — среднее общеобразовательное учебное заведение. Первая в России светская средняя общеобразовательная гимназия основана в Петербурге в 1726 году при Академии наук под названием Академическая гимназия (просуществовала до 1805 года). В соответствии с уставом, утвержденным в 1864 году открывались классические гимназии и реальные гимназии.

· Духовная академия — высшее религиозное (православное) учебное заведение. Московская духовная академия — первое в России высшее учебное заведение, открытое в 1685 году (до 1814 года называлась «Славяно-греко-латинская академия»), закрыта в 1919 году, возрождена в 1943 году.

· Духовная семинария — православное учебное заведение, готовившее кадры священнослужителей в России

· Начальные училища (земские школы) — начальные школы, открывавшиеся земствами (и находившиеся в их ведении) в сельских местностях.

· Институты — светские высшие учебные заведения, которые готовили в основном специалистов технических и естественнонаучных отраслей. Существовали политехнические и технологические институты, институты инженеров железнодорожного транспорта, коммерческие, сельскохозяйственные, педагогические, медицинские институты. В 1802—1804 годах был открыт первый в России учительский институт при Санкт-Петербургском унтверситете.

· Институты благородных девиц — средние учебные заведения закрытого типа с полным пансионом, преимущественно для дочерей из дворянксих семей.

· Кадетские корпуса — среднее военно-учебное заведение с полным пансионом.

· Коммерческие училища — средние учебные заведения, готовившие учащихся к коммерческой деятельности.

· Народные училища — средние учебные заведения, готовившие учителей для начальных учебных заведений, Первое заведение данного типа открыто в Петербурге в 1783 г. и просуществовало до 1804 г.

· Курсы — платные светские высшие учебные заведения, синоним «институту».

· Реальные гимназии — среднее общеобразовательное учебное заведение с ориентацией на предметы естественно-математического цикла, часть из которых в конце XIX века получили статус реальных училищ.

· Реальное училище — среднее образовательное учебное заведение, уделявшее большее внимание изучению предметов естественно-математического цикла.

· Университеты — светские высшие учебные заведения. Первый в России светский университет носил название Академический университет открыт в 1724 году и просуществовал до 1766 года. К началу XX века в России (за исключением Финляндии) были следующие университеты: Московский (с 1755 г.),Дерптский, или Юрьевский (1802), Казанский (1804), Харьковский (1804),

Петербургский (1724Согласно одной из версий, современный СПбГУ — преемник так называемого Академического университета, который был учреждён одновременно с Академией наук указом Петра I от 28 января 1724 года (в частности, в 1758—1765 гг. ректором Академического университета был М. В. Ломоносов). В настоящее время эта версия официально принята руководством университета и государства[1].

Согласно другой версии, современный СПбГУ — преемник Санкт-Петербургского университета, который был создан в 1819 году в результате переименования и последующей реорганизации Главного педагогического института (при этом следует иметь в виду, что Главный педагогический институт был восстановлен независимым от Университета уже в 1828 году). За дату основания в этом случае принимается 8 (20) февраля 1819 года, стоящая на докладе министра духовных дел и народного просвещения князя Александра Николаевича Голицына, озаглавленном «Об учреждении Университета в Санкт-Петербурге» и содержащем проект «Первоначальное образование С.-Петербургского Университета», составленный попечителем Санкт-Петербургского учебного округа, действительным статским советником С. С. Уваровым 1819), Киевский св. Владимира (1833), Новороссийский (в Одессе, 1864), Варшавский (1869), Томский (1888).

· Учительские семинарии и школы — учебные заведения готовившие педагогов (учителей) учителей для городских, уездных и начальных училищ.

· Церковно-приходские школы — начальные школы, руководимые духовенством. Первые учебные заведения подобного типа были открыты в России в начале XVIII века. В соответствии с утвержденным в 1721 году при Петре I «Духовном регламенте» (1721) было предписано учреждать всесословные училища при архиерейских домах (архиерейские школы) и монастырях. С 1864 года переданы в ведение Синода и открывались при церковных приходах со сроком обучения 3-5 лет преимущественно в сельской местности.

· Школы — собирательное название в Древней Руси и в Российской империи общеобразовательных учебных заведений. Первая государственная школа возникла при князе Владимире в X веке, в ней обучались более 300 учеников. При его сыне Ярославе Мудром возникли школы в Новгороде, Переяславе, Чернигове, Суздале.

Примечания

1. ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 Россия 1913 год Статистико-документальный справочник СПб 1995 г.;XIV. ПРОСВЕЩЕНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. ПЕЧАТЬ;1. Начальное, среднее общее и специальное образование

2. ↑ 1 2 3 4 5 Всеобщее обучение//Российская педагогическая энциклопедия. Т. 1. М., 1993 www.otrok.ru/teach/enc/index.php?n=3&f=82

3. ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Сапрыкин Д. Л. «Образовательный потенциал Российской Империи» (ИИЕТ РАН, М., 2009)

4. ↑ Ольденбург С. С. Царствование императора Николая II. — Белград, 1939. М.: «Феникс», 1992

5. ↑ Ольденбург С. С. Царствование императора Николая II. — Белград. 1939. Переиздано: М.: «Феникс», 1992

6. ↑ 1 2 3 Программа реформ П. А. Столыпина. Документы и материалы.О введении всеобщего начального обучения в Российской империи Т. 1 М.: «Российская политическая энциклопедия», 2002

7. ↑ Л. В. Милов. История России XX — начала XXI века. /Л. В. Милов. С. В. Воронкова, А. И. Вдовин А. С. Б арсенков М. 2006 С 226

8. ↑ 1 2 3 Мифы СССР. Миф:В царской России было введено обязательное всеобщее начальное образование

9. ↑ Николай Ерофеев «Уровень жизни населения в России в конце XIX — начале XX века» // Вестник Московского университета. Серия 8. История. 2003. № 1. — С.55 — 70.

10. ↑ 1 2 Россия 1913 год Статистико-документальный справочник СПб 1995 г.;XIV. ПРОСВЕЩЕНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. ПЕЧАТЬ;2. Высшая школа в России

11. ↑ Миронин С. С. Экономика царской России

Ссылки

· Гимназия в российской системе образования

· Голубцова М. А. Московская школа Екатерининской эпохи // Москва в ее прошлом и настоящем. — Ч. 8. — М.: Образование, 1911. — С. 3-20.

· Записки покойного учителя // Исторический вестник, 1888. — Т. 33. — № 8. — С. 296—337.

· И. Б. Идеи о народном образовании в екатерининское время // Исторический вестник, 1884. — Т. 15. — № 3. — С. 600—614.

· Иванов А. Челобитная царю Феодору Алексеевичу. 1678 г. // Русский архив, 1895. — Кн. 1. — Вып. 2. — С. 277—278. — Под загл.: Из археологических заметок А. А. Мартынова. Плата за обучение грамоте.

· История педагогики / Н. А. Константинов, Е. Н. Медынский, М. Ф. Шабаева. «Просвещение», Москва, 1982 г.

· Кирпичников А. Педагоги прошлого века // Исторический вестник, 1885. — Т. 21. — № 9. — С. 433—443.

· Ковалевская Н. Воспоминания старой институтки // Русская старина, 1898. — Т. 95. — № 9. — С. 611—628.

· Малолетнему воспитаннику благородного при университете пансиона. Чтоб он старался быть таков, как здесь изображено. (Памятка) / Сообщ. А. Ф. Кони // Русская старина, 1888. — Т. 57. — № 3. — С. 796—798.

· Лебедев М. Г. Инструкция человеку моему Дмитрию Никитину, по которой исполнять / Сообщ., статья С. П. Писарева // Русская старина, 1881. — Т. 31. — № 8. — С. 649—660. — под загл.: Инструкция о воспитании. 1772—1775 гг.

· Немец-педагог в России. 1800 г. / Сообщ. А. А. Туган-Мирза-Барановский // Русская старина, 1873. — Т. 7. — № 6. — С. 858—859.

· Николь Д. К. Записка аббата Николя о воспитании молодого князя А. Н. Волконского / Сообщ. А. Н. Волконский // Русский архив, 1895. — Кн. 1. — Вып. 4. — С. 486—496.

· Отправка купеческих сыновей в Англию. 1766 г. Материалы / Сообщ. и коммент. А. Подвысоцкого // Русская старина, 1875. — Т. 13. — № 7. — С. 437—439.

· Палицын М. (Наставления сыну 1811, 1815, 1817 гг.) / Сообщ. М. Лопатиной // Русская старина, 1894. — Т. 81. — № 3. — С. 206—214. — Под загл.: Из бумаг старого помещика.

· Пахомов М. В коммисию о учреждении народных училищ, от находящегося при Обществе благородных и Училищ мещанских девиц надзирателя Матвея Пахомова, с 27-го ноября по 3-е декабря сего 1783 года, известие / Сообщ. И. Ф. Горбунов // Русская старина, 1878. — Т. 23. — № 10. — С. 316—318. — Под загл.: Смольный монастырь в 1783 г.

· Писарев А. И. (Кондиции для найма учителя. 1776 г.) // Голос минувшего, 1915. — № 3. — С. 228—230. — В ст.: Сивков К. Русский учитель в доме помещика конца XVIII века.

· Сапрыкин Д. Л. Образовательный потенциал Российской Империи. М.:ИИЕТ, 2010

· Сапрыкин Д. Л. Инженерное образование в России: История, концепция, перспектива // Высшее образование в России. №1, 2012

· Фаресов А. И. Запросы народа // Исторический вестник, 1891. — Т. 44. — № 4. — С. 204—213.

· «Хрестоматия по истории педагогики» / Под ред. С. А. Каменева, сост. Н. А. Желваков, М., 1936 г Публикуется с небольшими сокращениями.

· Шугуров М. Учение и ученики в XVIII веке (По поводу биографии А. Я. Поленова) // Русский архив, 1866. — Вып. 3. — Стб. 304—324.

Образование в СССР

Право граждан СССР на бесплатное образование всех уровней, от начального до высшего, было закреплено в Конституции СССР статья 45, которая (1977 года[1]) гласила:

Граждане СССР имеют право на образование. Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего обязательного среднего образования молодежи, широким развитием профессионально-технического, среднего специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством: развитием заочного и вечернего образования; предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам; бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе на родном языке; созданием условий для самообразования

— Конституция СССР (1977) // Викитека

В 1973 году в СССР расходы из госбюджета (без капитальных вложений) на высшие учебные заведения составили 2,97 млрд рублей, на техникумы, училища и школы по подготовке кадров средней квалификации — 1,79 млрд рублей, на профессионально-техническое образование — 2,09 млрд рублей.[1]

На 1975 год в СССР действовали 856 вузов (в том числе 65 университетов), в которых обучались более 4,9 млн студентов.[1] По числу студентов на 10 тыс. человек населения СССР значительно превосходил такие страны, как Великобритания, Федеративная Республика Германия, Франция, Япония и другие.[1]

По данным на 1 января 1976 года, в СССР насчитывалось 6272 профессионально-технических учебных заведения, в которых обучалось 3,08 млн учащихся.[1]

На начало 1975/1976 учебного года в СССР действовали 167 тыс. общеобразовательных школ, в которых обучались 48,8 млн человек.[1] По данным на 1975 год, подготовка учителей и воспитателей проводилась в 65 университетах, 200 педагогических институтах и 404 педагогических училищах.[1]

История

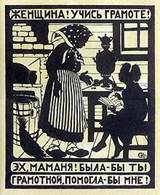

Плакат Елизаветы Кругликовой (1923).

Плакат 1918 г.

Вопросам образования уделялось приоритетное внимание с момента создания советского государства. 9 ноября 1917 г. (на следующий день после проведения 2-го Всероссийского съезда Советов 26 октября (8 ноября) 1917) совместным Декретом ВЦИК и СНК была учреждена Государственная комиссия по просвещению, на которую возлагалась задача руководить всей системой народного образования и культуры.

Согласно переписи, проведённой на территории Советской России в 1920, умение читать было зафиксировано всего у 41,7% населения в возрасте от 8 лет и старше.[2] (Важно отметить, что перепись 1920 года не охватила большую часть территории страны. Такие районы как Белоруссия, Волынсая, Подольская губернии, Крым, Закавказье, горные районы Северного Кавказа, часть Туркестана и Киргизии, Дальний Восток, а также некоторые местности Европейской России и Украины, Хиву и Бухару.)[3]19 июня 1920 Совнарком РСФСР образовал Всероссийскую чрезвычайную комиссию по ликвидации безграмотности.

Е годы

В области начального образования главной проблемой в 1920-е годы была ликвидация неграмотности. По ходу продолжавшейся в начале 1920-х годов Гражданской войны сокращалось число школ (к 1923 в РСФСР — 87,3 тыс. против 114 тыс. на 1921) и числа учащихся в них.[источник не указан 169 дней]

В 1923 году декретом Народного комиссариата просвещения было создано Общество «Долой неграмотность»[1]. В целях ускорения ликбеза пришлось усилить нагрузку на пригодные школьные помещения: при том, что к 1924 году численность учащихся (при абсолютном сокращении населения) удалось довести почти до уровня 1914 года (98%), количество школ составило лишь 83% от предвоенного уровня[источник не указан 169 дней]. Основной приток учащейся массы в этот период составляли беспризорники, численность которых достигала в эти годы 7 млн человек[4]. В 1925-28 гг. по мере обеспечения доступности обучения для всех детей школьного возраста всеобщее обязательное начальное обучение вводилось распоряжениями местных советских органов. Но только после ликвидации беспризорности как массового явления (к 1928 — уже только 300 тыс.), к лету 1930 года всеобщее начальное обучение детей введено: 14 августа 1930 года в СССР было объявлено о введении обязательного всеобщего начального образования (Постановление ЦИК и СНК СССР от 14 августа 1930 года «О всеобщем обязательном начальном обучении»)[5].

Важным организационным моментом стали «Положения про единую трудовую политехническую школу»; в целом 1920-е годы были отмечены поиском оригинальных решений: комплексное обучение, лабораторно-бригадный метод, метод проектов. Так постепенно в СССР стало вводиться всеобщее начальное обучение.

Законы о высшем образовании были приняты: в 1924 в УССР; в 1926 в БССР; а также в ЗСФСР и в некоторых республиках Средней Азии в конце 1920-х гг.[6] В школах преподаются языки большинства населения республик. В 1920‑х годах среднее образование в СССР имело продолжительность семь лет. Следующим этапом было профессиональное образование, которое включало профессиональные школы, техникумы и институты. [7][8]

В этот период во всех школах СССР значительно увеличилось количество учащихся (7 322 062 в 1922/23 гг. до 13 515 688 в 1929/30 гг.) и учителей (с 222 974 в 1922/23 гг. до 394 848 в в 1929/30 гг.)[9], в том числе:

· в начальных школах с 5 993 379 до 9 845 266

· в неполных средних школах с 736 854 до 2 424 678

· в средних школах увеличилось с 591 645 до 1 117 824

Е годы

Войны и революции 1914–22 годов сопровождались потерями населения, включая учёных и работников различного уровня квалификации, по ряду важнейших причин: физическая гибель, естественное старение, эмиграция[10], а также отторжение от бывшей Российской империи наиболее промышленно и культурно развитых её территорий (Польша, Финляндия, Прибалтика), характеризовавшихся более высокими показателями образованности населения. В отдельных секторах хозяйства оценки потерь в 1918-1925гг доходят до 70–90% кадров, относимых к наиболее квалифицированным (ведущих специалистов мирового класса, инженеров, технологов, а также образованных представителей «эксплуататорских классов»: хозяев предприятий, членов советов директоров, их консультантов и пр.)[11]

В 1930 году состоялся первый выпуск Всесоюзной промышленной академии в Москве[источник не указан 169 дней]. В 1932 году в СССР были введены единые десятилетние трудовые школы[7][8].

В 1934 резолюция XVII съезда ВКП(б) о втором пятилетнем плане развития народного хозяйства СССР (1933–1937 гг.) поставила задачу обеспечить всеобщее образование в деревне в объёме семилетки (в городе этой цели в основном достигли ещё в первую пятилетку. План 2-й пятилетки предусматривал рост количества учащихся (в низших и средних школах, рабфаках, ФЗУ, техникумах, вузах и втузах) до 36 млн против 24,2 млн человек в 1932 г., или до 197 человек на 1000 чел. населения против 147 человек, не считая дошкольного образования, охватывавшего уже в 1932 г. 5,2 млн человек; увеличение сети массовых библиотек до 25 тыс. против 15 тыс. в 1932 г.[12]

25 июля 1930 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О всеобщем обязательном начальном обучении». К концу 1932 г. (последний год первой пятилетки) в начальной школе обучалось 98% всех детей в возрасте от 8 до 11 лет, т.е. осуществление всеобщего обязательного обучения приблизилось к завершению. Полностью оно было закончено в 1934 г., а на уровне конституционных норм правовые гарантии всеобуча были впервые закреплены в Конституции СССР 1936 г. (ст. 121)[13]. За вторую пятилетку в СССР появилось до 20 тыс. новых школ, а численность учащихся в начальной и средней школе увеличилась с 21,3 до 29,4 млн[источник не указан 169 дней].

Всего за этот период количество учащихся в СССР во всех школах увеличилось с 13 515 688 в 1929/30 гг. до 31 517 375 в 1938/39 гг.[9] Из них:

· в начальных школах с 9 845 266 в 1929/30 до 10 646 115 в 1938/39 гг.

· в неполных средних школах с 2 424 678 в 1929/30 гг. до 11 712 024 в 1938/39 гг.

· в средних школах с 1 117 824 в 1929/30 гг. до 9 028 156 в 1938/39 гг.

Количество учителей увеличилось с 384 848 в 1929/30 гг. до 1 027 164 в 1938/39 гг.

В 1930-х годах были изданы следующие постановления, касающиеся советской системы образования:

· 1930 год — постановление ЦИК и СНК СССР «О всеобщем обязательном начальном обучении» (введено всеобщее обязательное начальное обучение детей в возрасте 8—10 лет, а в городах, фабрично-заводских районах и рабочих посёлках — всеобщее обязательное 7-летнее обучение);[1][5]

· 1931 год — постановление ЦК ВКП(б) «О начальной и средней школе»;[1]

· 1932 год — постановление ЦК ВКП(б) «Об учебных программах и режиме в начальной и средней школе»;[1]

· 1933 год — постановление ЦК ВКП(б) «Об учебниках для начальной и средней школы»;[1]

· 1934 год — постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О структуре начальной и средней школы в СССР» (установлены три типа общеобразовательных школ: начальная (1-4 классы), неполная средняя (1-7 классы) и средняя (1-10 классы));[1]

· 1935 год — постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об организации учебной работы и внутреннем распорядке в начальной, неполной средней и средней школе»;[1]

· 1936 год — постановление ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в системе Наркомпросов»;[14]

· 1936 год — постановление СНК СССР «О работе высших учебных заведений и о руководстве высшей школой» (узаконены лекции, семинары и производственная практика);

· 1938 год — постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «Об обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и областей».[15]

В 1940-е годы

1940 год — постановление СНК СССР «Об установлении платности обучения в старших классах средних школ и в высших учебных заведениях СССР и об изменении порядка назначений стипендий».[16]

Согласно этому постановлению, с 1 сентября 1940 года вводилось платное обучение в 8—10 классах средних школ, техникумах, педагогических училищах, сельскохозяйственных и других специальных средних заведений, а также высших учебных заведениях.

Для учащихся 8-10 классов средних школ, техникумов, педагогических училищ, сельскохозяйственных и других специальных средних заведений плата составляла от 150 до 200 рублей в год.

Обучение в высших учебных заведениях стоило от 300 до 500 рублей в год.

В период Великой Отечественной войны 1941—45 немецко-фашистские захватчики уничтожили и разрушили на территории, подвергшейся немецкой оккупации, 82 тыс. школ, в которых до войны обучалось 15 млн учащихся. Но и в эти годы Коммунистическая партия и Советское правительство делали всё возможное для развития и совершенствования общеобразовательные школы. Были созданы школы для рабочей и сельской молодёжи, снижен возраст приёма в общеобразовательную школу с 8 до 7 лет, организована сеть пришкольных интернатов, введены экзамены на аттестат зрелости, усилено военно-патриотическое воспитание школьников и т. д.[1]

В 1950-е годы

· 6 июня 1956 года — «Постановление Совета Министров СССР Об отмене платы за обучение в старших классах средних школ, в средних специальных и высших учебных заведениях СССР».

· 1958 год Верховный Совет СССР принял закон "Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР", на основе которого вместо всеобщего обязательного 7-летнего образования было введено всеобщее обязательное 8-летнее образование, завершенное повсеместно в 1962.[1]

Перепись населения СССР, проведённая в 1959 году, продемонстрировала, что неграмотность среди населения страны была практически полностью искоренена.[1]

Примечания

1. ↑ 1234567891011121314151617 СССР. Народное образование // Большая советская энциклопедия

2. ↑ Грамотность / Российская педагогическая энциклопедия. Т. 1. М., 1993; URL: www.otrok.ru/teach/enc/txt/4/page95.html

3. ↑ История переписи (часть 3) - ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Официальный сайт URL: http://petrostat.gks.ru/default.aspx

4. ↑ Статья «Беспризорность» //ЭНЭ из МСЭ

5. ↑ 12 Постановление ЦИК и СНК СССР от 14 августа 1930 года «О всеобщем обязательном начальном обучении»

6. ↑ Всеобщее обучение // Российская педагогическая энциклопедия. Т. 1. М., 1993 URL:www.otrok.ru/teach/enc/index.php?n=3&f=82

7. ↑ 12 Система освіти. Історія і сучасність

8. ↑ 12 Система образования. История и современность

9. ↑ 12 Культурное строительство СССР. Статистический сборник. / М.-Л.: Госпланиздат. 1940. С. 37

10. ↑ Российские ученые и инженеры в эмиграции. М.: ПО "Перспектива", 1993. — Численность эмигрантов в 1918-1922 оценивается разными источниками от 1.2 до 3 млн человек, включая членов семей.

11. ↑ Сапрыкин Д.Л. Образовательный потенциал Российской Империи» - ИИЕТ РАН, М., 2009.

12. ↑ http://www.hrono.ru/vkpb_17/pril_1.html Резолюции и постановления XVII съезда ВКП(б)

13. ↑ Центр образовательного законодательства

14. ↑ Постановление ЦК ВКП(б) от 4 июля 1936 года «О педологических извращениях в системе Наркомпросов»

15. ↑ Знаменательные даты и события -> Даты и события -> 2008 год -> Март

16. ↑ Постановление СНК СССР от 26.10.40 № 638 // Викитека

*

· Криворученко В. К. , Цветлюк Л. С. Советское общество в воспитании молодёжи. 1917–1941 гг. // Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». — 2011. — № 4 (июль — август).

· Ракунов В. А. Государственная политика в сфере школьного образования в 1920-30-х годах // Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». — 2011. — № 1 (январь — февраль).

· "Народное образование в СССР". / Под ред. М. А. Прокофьева и др. "Просвещение", М., 1967 г.

· Колыхалов Д. В. Введение всеобщего обязательного начального обучения в Советской России в 1923-1941 гг. // Палладиум. 2010.

· Константинов Н.А. "История педагогики" / Н.А.Константинов, Е.Н.Медынский, М.Ф.Шабаева. "Просвещение", М. 1982 г.